5月16日一早,电话响了,是伊家乡德胜叔打来的:“铭建你好!笔架村有一个叫陈纲的烈士,是当年广州沙基惨案牺牲的。听说他的墓在黄花岗。你帮我们找一下,拍几张照片和视频发来。”

沙基惨案烈士墓

德胜叔的一番话,把我的思绪拉回到闽西的山乡——建宁县伊家。1970年,七岁的我随父母下放闽西山区,来到建宁伊家。笔架村?我想起来了,那是比伊家更偏的一个村子,在更高的山上。听说从笔架村往下一望,看到的是隔壁江西省。

从七岁到十岁,我在伊家乡待了三年。正是记事的年龄,那偏远的山乡和淳朴的乡亲,让我感受到第二故乡的温暖。

然而,我那时从未听说过陈纲其人。

而沙基惨案,这是每一个广州人都听说过的。沙面旁的六二三路,以及江边的沙基惨案纪念碑,都是这次历史事件的见证物。1925年6月23日,广州各界5万余人,为声援上海“五卅”运动,举行示威游行。当队伍路经沙面租界对岸的沙基时,遭到沙面英、法军队开枪射击,当场死亡53人,重伤近200人,轻伤不计其数,酿成“沙基惨案”。死者中,黄埔军校师生有27人,黄埔第一期毕业生陈纲就是其中之一。1925年的陈纲,已经从黄埔军校毕业,时任入伍生队见习党军第一旅的排长。

但是我第一时间觉得沙基惨案烈士墓不是在黄花岗,而是在红花岗烈士陵园。毕竟我家在黄花岗隔壁的科学院大院住了十几年。于是,我联络了黄花岗的负责人小毅兄。果然,他说黄花岗没有沙基惨案烈士墓。我觉得自己的判断不错,便询问烈士陵园的铁强兄,沙基惨案烈士墓是不是在红花岗?不料他肯定地说,不在。两位友人都说,只知道沙面江边的沙基惨案烈士纪念碑。

两个专家都说不知道,我有点慌了。上网查询,终于有了发现——在许许多多的“纪念碑”图文之中,一个旅游网站里居然有“沙基惨案烈士墓”的词条:

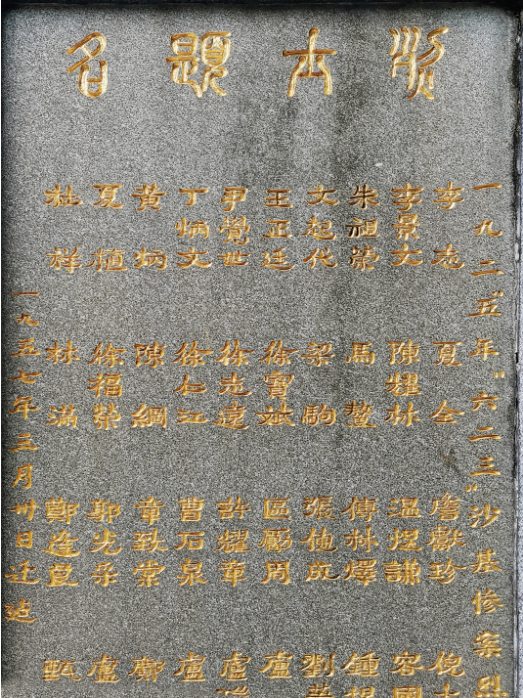

沙基惨案烈士墓,原在东沙马路大宝岗邓荫南墓侧,1957年迁往银河革命公墓烈士山(还有十位烈士骨骸因建筑物阻碍未能迁葬仍留原处),在银河革命公墓烈士山右侧。花岗岩石墓碑,正上方刻有两束红花烘托的一颗五角星,下书“一九二五年‘六·二三’沙基惨案烈士之墓”,右下阴刻李志等40多位烈士英名。并记有“一九五七年三月三十日迁建”字样。

银河革命公墓,这又是一个我很熟悉的地方。

先祖父李镜池1972年从华南师院迁居鳌鱼岗华侨果牧场,度过了他坎坷一生的最后三年。果牧场距离银河公墓很近。我们有时推着轮椅上的祖父去银河公墓林荫路上散步。银河公墓在一年中绝大部分时间都静悄悄的,只有清明时节的大半个月才人山人海,公路上的公共汽车也走不动。对这静谧的墓园,我没有不适,有时放学后也在其间流连,好奇地看那些墓碑上的相片,根据他们的生卒年月,猜想他们曾经的生活。他们对我来说大都是陌生的,只记得有一个叫做向秀丽的烈士在课本里提过。但是我的记忆中,不记得银河公墓里面有沙基惨案烈士墓。如果在的话,又在银河公墓的哪个山头呢?那里有好几座山头,上千座墓碑呢……

一看日期,已经过了两天。我决定鼓起勇气去银河公墓寻访一下。我知道疫情期间清明都提倡网上拜祭,现在公墓开门不开?心里没数。但看来是我想多了,公墓大门敞开,一进大门,就看见路边有停车场,空空荡荡没停几辆车。

“请问,五卅惨案烈士墓在哪里?”我问岗亭里的门卫。

他微微一笑,纠正我说:“你是找沙基惨案烈士墓吧?”

“对,对。”我把这相关的两个历史事件搞混了。

他从岗亭探出身来,向前一指:“绕过第一座山,过小桥上第二座山,就看到路标了。”

这么直接就找到了?确实,离岗亭不远有一幅全景手绘地图,清晰标示了银河公墓西侧的一角,有一座沙基惨案烈士墓。

我在心里打鼓:陈纲是从大宝岗迁葬此处了?还是属于那十位“因建筑物阻碍未能迁葬仍留原处”的烈士之一呢?

走过一座小桥,沿着一道缓坡的宽阔石阶拾级而上。我不由得想起陈纲的故乡——笔架村。

抬头,迎面见到了小时候就熟悉的向秀丽石雕。她像一座守护神,又像一个路标,又一次等待我的到来。就在这里,沙基惨案烈士墓的路标也出现了。路标指向路的尽头,在苍松翠柏掩映中,沙基惨案烈士墓离我越来越近了。

我加快脚步走上墓碑台阶,“烈士题名”的第二行左起第三位,“陈纲”的名字赫然出现在我的眼前。

碑文中“烈士题名”第二行左起第三位——陈纲

陈钢先烈,九十六年过去,我今天代表家乡的乡亲来看望您了。

我是不是来此的第一位乡亲?

我面向墓碑,深深地鞠了三躬。

广州的五月,已是盛夏,骄阳似火。但是墓园的这一隅,大树亭亭如盖,凉风习习。更让我感觉奇妙的是,如此人迹罕至的地方,竟然不乏欢声笑语——烈士墓山下的墙外,紧邻着一所学校,上下课的铃声、孩子们的笑声、嬉闹声……仿佛是上苍在冥冥中赐予这里的一片温馨,告慰那出师未捷身先死的英灵。

采录:李铭建

新媒体编辑:张锡帅