《三明行迹》由三明市社科联主办,每期选择三明境内一些少(不)为人知、文化底蕴深厚、差异特征明显、文献价值较高、留存意义长远、行将或已消失的文化点,深入挖掘研究、整理、提高,并以史家笔法,千字左右文字,配以三、五张照片,进行点或面介绍、宣传,以达存史留迹、传承保护地域文化和促进社科普及宣传工作目的。

东佳,明清时叫东佳山村,此前俗称苍尾山村。处大田东北部、奇韬镇东南面,与尤溪高士、坎里村接壤。清道光六年(1826年)修《郑氏族谱》载:“四十六都,丰城乡迳田里玉楼保东佳山,尤仅百里,田邑一百二十里。”全村面积约16平方公里,村中心海拔710米,山青水秀,人杰地灵,崇文重教,人才辈出。

△东佳村山形实景一瞥

蒹葭骨架葫芦貌

山形水势奇绝,由海拔千米“父母山”春风岭顶派生“四仑崎夹三坑溪”:火围仑崎、蒋坑溪、苍尾仑崎、苍尾坑溪、顶头仑崎、溪柄坑溪、文笔峰仑崎,形似蒹葭骨架,葫芦藤蔓绵延,“籽粒”繁多,“果实”累累,寓意福禄护禄、子孙繁盛、福寿绵长。东佳《张氏族谱》载:“寂静之区,虽乡曲之,非大都,而山川之秀丽,里巷之窈深……”“亦有其泉,且土肥,草木繁茂,山可采,水可钓,为地利之所存”“美丽之桃源”。古诗云:“葫芦藤绕蒹葭架,棋布星罗宝穴怀。五岳三春浮瑞彩,贤人福气得东佳。”2017年今人锥园老叟访东佳时,亦留有“亘古山河碧玉瓜,人间仙境数东佳”诗句。

明永乐年间(约1420年),北宋金紫光禄大夫郑璋第十九世孙郑贞大到东佳下坋耕田,黄昏时耕牛劳累,就着新坑草丛席地而卧,如何赶也不起来,他只好陪牛过夜。睡梦中有一着长衫老者托梦以告:“此乃福地,值供奉一炉香火。”未曾想天亮时耕牛产下双胞胎,他极为心喜,就此肇基,兴建新坑堂,迄今繁衍600年,传23代。此前,村里有蒋、陈等姓人家居住。随后蒋人外迁,不知去向;陈人仅剩一对母女。明崇祯年间,北宋思想家张载第二十六世孙张阿二(伯纪公)携子孙从归化至此,其孙张守智为陈家母女修编谷席,与姑娘结为秦晋之好,并在此兴建后楼堂(百忍堂),已繁衍16代。

郑、张两族扎根东佳,开枝散叶,繁衍四方。《郑氏族谱》载:八世奇才公开基三十七都万湖保,其弟奇章公开基建宁府建阳县;九世阿康公,于尤邑廿三都开基。民国尤其是改革开放后,有更多郑、张族人迁徙省内及北京、上海、广东,有的还远迁美国、日本等地。

书院书馆书声扬

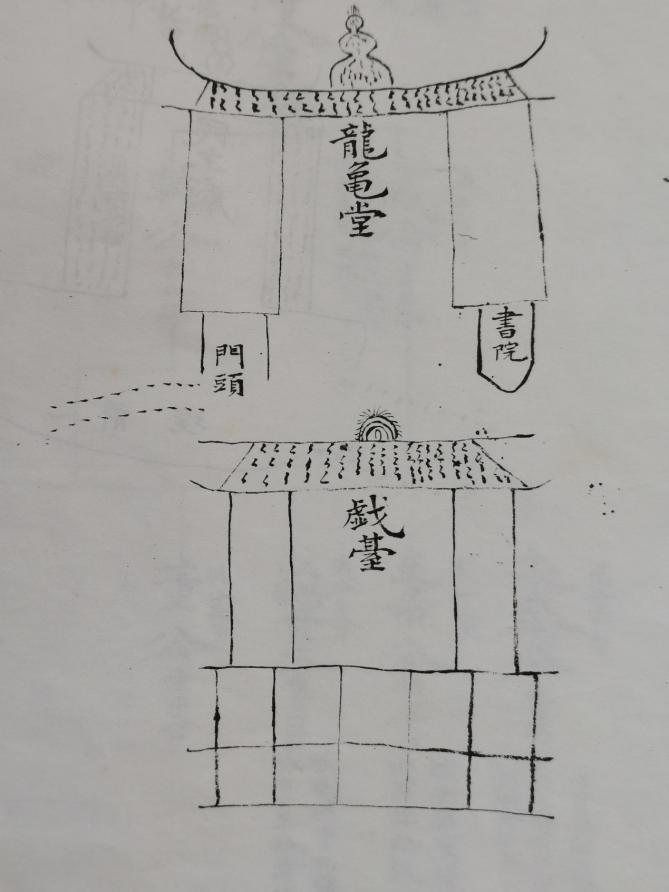

东佳人历来重视耕读传家、崇文重教。六百年前,蒋、陈先人就在龙龟堂前左侧建有书院。该堂是一栋完全杉木建筑,分上下堂。上堂中间有一个四十多平方米供奉菩萨大厅,左右两边各有一间禅房,从大厅前台阶往下走,有个几十平方米天井埕,左边是书院。下堂建有上下二楼,下楼虚空过路,上层是戏台。黑瓦盖栋,燕翅飞檐,缠龙绕凤,柱楦花鸟鱼龙,精工雕刻,栩栩如生,十分精致。

清以后,在铁厂坵岭下又建起书馆,并得名“书馆岭”。书院书馆聘先生授课,以“四书五经”、《三字经》《百家姓》《千字文》等为教材,做到“德智双育并举”。嘉庆乙亥年(1815年)岁贡、黉门老宿胡国玙,道光己酉年(1849年)贡生、守拙园书院院长郑云等一批鸿儒,前来讲学与研学交流。民国书馆改小学,上世纪破“四旧”中书院、龙龟堂、戏台等没能幸存,九十年代在书馆原地建起了钢混教学楼。

△书院、戏台及龙龟堂族谱画图

独特符号“高知村”

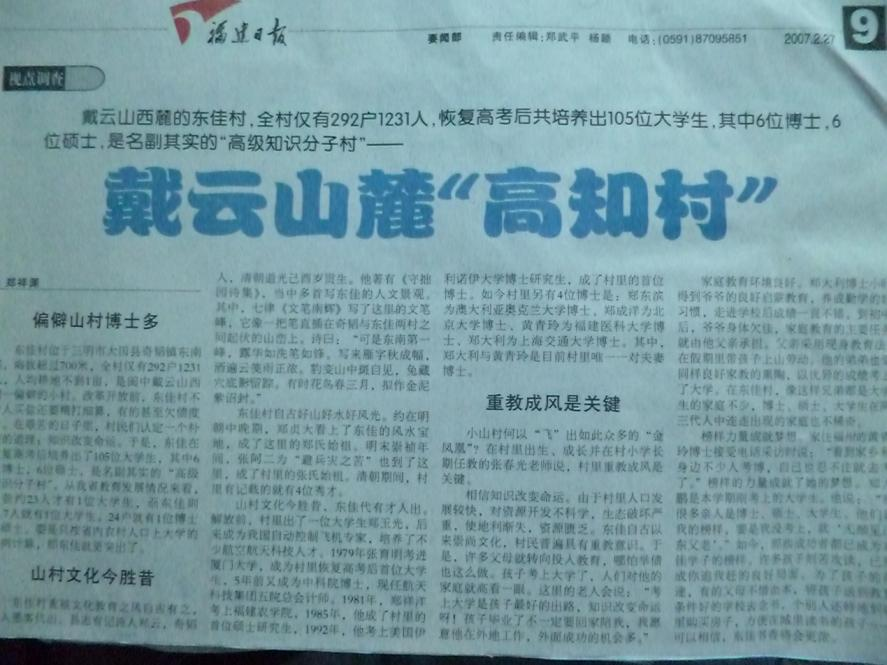

“东日丹霞升碧海,佳山秀水出英才。”截至目前,东佳有11位博士、23位硕士,200多名大学生,25位高级专业技术职称(正高5人),其中14人入选《三明市志》(1993-2005)《大田县志》(1993-2008)“人物传”栏目。先后出过两位全县高考状元(1990年前)、一对夫妻博士、一对夫妻教授、一对兄弟硕士、一对兄妹硕士、一对姐弟硕士,全县首位女注册会计师、首位复旦大学生等。因此,福建日报以《戴云山麓“高知村”》、三明日报以《东佳,闽中的“高知村”》为题予以报道,新华网、央视网、中国红色旅游网、中国文化传播网、新浪网、搜狐网、网易、东南网、台海网、《郑之源》《三明论坛》《海峡都市报》《福建史志》等,也纷纷报道这一独特教育现象。

东佳人既崇文重教,也习武健身。明崇祯年间,郑有生在大仑开基东昌堂,先后有5个儿子、11个孙子、14个曾孙,个个习武,相传一堂18壮汉,名振十里八乡。东佳人好鹤拳,有七步拳、九步双箭拳、十一步双箭拳、狗摇水拳等套路,讲究气沉丹田,刚柔相济。民国张汝钞(1907年生)、郑长鈖(1908年生),穿林越堑,参加全县民间比武大赛,都名列前茅。

△2007年2月27日,福建日报“视点调查”版左头条

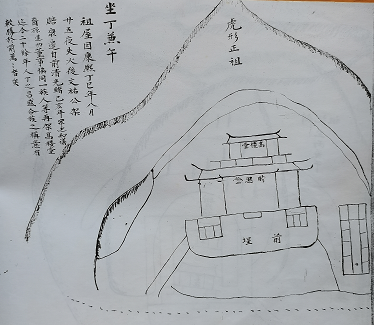

“五龙拜虎”高楼堂

高楼堂为清嘉庆丙辰元年(1796年)进士、翰林院检讨郑梦凤宗祠,依倚虎形山,左、中、右前方五龙朝拜,谓之“五龙拜虎”之宝地。堂下有时思堂(早于高楼堂),始建于明永乐年间,两堂几度毁建,历经岁月沧桑。据族谱记载:“清康熙丁巳年(1677年)八月廿五夜失火后,文祐公架赔众边。清光绪已亥年(1899年),众邀和议,裔孙进功董事,协同一族人等再架高楼堂。”四扇一厅,厅头中间精工细雕,缠龙绕凤的金色花边供桌上陈列着一块漆黑金字祖先牌和一个大香炉。厅头及左右两边一楦以上壁拱挂满了缠龙绕凤大匾额,还有众多字迹工整而又破旧捷报。时思堂,八扇一厅,左边大扶屋重重叠叠,面前天井两边各有二间大厢房,黑瓦盖栋,龙腾凤舞,壁画如生,堪称一绝。高楼堂与时思堂间,两边挂翅双截大楼梯,将上下两堂相连。双堂叠秀,与对面笔架山相望,面前池塘鱼虾嬉戏,明月碧水倒映生晖,美不胜收。文革时被毁,1984年复建,但下堂为钢筋混泥土,上堂为简化木结构建筑。2021年1月30日内设人才馆,有前言、简介、百字规、地理位置、题诗、清代科第仕宦、现代知识分子、历史人物、社会影响、支持名录、展望等栏目,以激励后人不断奋进,后浪推前浪。

△明永乐年间高楼堂,1677年失火,族谱画图。

后楼堂,为张氏始祖张阿二(伯纪公)于崇祯年间从归化迁入大田县四十六都玉楼保(东佳村)所兴建,又名百忍堂,迄今三百余载。上世纪六十年代破“四旧”时被拆,八十年代重建,2013年重修。据悉,张氏家族清代出过4位秀才(生员),其中一对“父子秀才”;恢复高考以来,已有4位博士、8位硕士,近百位大学生,其中1对姐弟硕士。

△2013年重修的后楼堂(百忍堂)(王新泉/摄)

红军革命实践地

东佳村,还是红九军团和北上抗日先遣队重要革命地,是寻淮洲、乐少华、粟裕、罗炳辉、蔡树藩、黄火青等将军革命的重要实践地。

1934年夏天,红九军团和北上抗日先遣队东征期间,往返东佳,曾把高楼堂、时思堂当作临时指挥部,并进行军队休整、领导开会、军事部署。在福昌堂、南阳堂、东阳堂等民房烧火煮饭,每一栋房子墙壁上都写满了红军宣传标语,而红军所走过的东佳村尾林间布满青苔小路、河边小径、石铺山坡路、书馆岭、庵岭、上坑头岭、大路口、春风岭顶、漈头岭,如今已成“红军路”。

红军到来影响深远,激发青年投身革命。张明成了大田县独立营二连战士,1950年9月在早兴剿匪过程中不幸被匪伏击牺牲。郑玉光厦门大学毕业就加入革命队伍,成为空军工程部一员,还参加了援朝抗美、美军飞机残骸解剖研究工作。

△2011年7月1日,三明日报“纵深”版头条新闻。

星罗棋布景优美

东佳自然景观优美,人文景观厚重。自然风光:文笔峰“锋”、马鼻岭“雄”、春风岭“秀”、象鼻岭“峭”、石马崎“峻”、石马岩“神”、双乳峰“奇”、大峡谷“深”、红军路“陡”。此外,“千山碧浪”“林涛竹影”“云海奇观”“梯田美景”“瓜果飘香”“百年树林”“森林人家”等景观,亦各具特色。人文景观:翰林第、郑家寨、张家寨、结火仑顶飞机导航塔遗址和清代古民居、传统压榨楂油厂、民主庙、山鹰牌东佳粉笔厂旧址等文物古迹,还有唐音方言、民间汉剧等非物质文化遗产。

文笔南辉

清 郑云

可是东南第一峰,露华如洗笔如锋。

写来雁字秋成幅,洒遍云笺雨正浓。

豹变山中斑自见,兔藏穴底影留踪。

有时花鸟春三月,拟作金泥紫诏封。

马鼻岭

清 郑云

岭挂半天名马鼻,路通九曲拟羊肠。

孤峰直耸无人处,隔断田尤两邑乡。

△夕照远眺

△ 高山梯田、张家寨遗址(王新泉/摄)

△清朝古民居(王新泉/摄)

△东佳晚霞(仙峰/摄)

作者:郑祥渊

新媒体编辑:邓怡虹