三明不同于一般城市的发展模式,是按照“先有工业,后有城市”的路子,在共和国的“摇篮”里成长起来的新型工业化城市。

1954年,时任省委书记的叶飞参与制定“一五计划”回到福建,传达毛泽东主席的指示:“福建是前线,没有安排大项目,也需要搞个小钢铁厂。”叶飞开始筹划。1957年春,主持中央财经工作的陈云副总理提出各省都要建设一批化肥厂和钢铁厂,发展地方工业的设想。

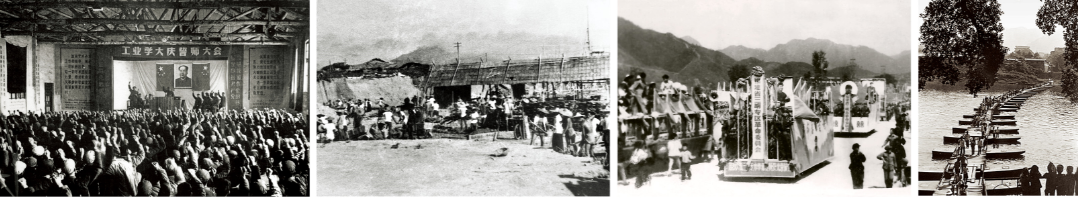

由于当时海峡两岸紧张对峙,地处福建中部的三明县,因有穿城而过的沙溪河、开阔的河川谷地,以及刚刚通车的鹰厦铁路,使当时无足轻重的小小三明县,承担起创建我省工业发展的历史重任。随后,钢铁厂、石灰氮厂、化工机械厂、重型机器厂也先后选定三明作为厂址。从1958年开始,全国各地的大批专家、干部、技术人员和民工组成10万建设大军,驰援三明。

不久,从上海陆续搬来了食品、制鞋、纺织、印染、小五金等一批轻纺工业。这些企业与三明的重工业相辅相成,为三明的发展起了重要的作用。

短短两年时间里,三明钢铁厂、三明化工厂、三明重型机器厂、三明化工机械厂等80个以重工业为主体的骨干企业,星罗棋布地出现了。同时,为改善三明的工业结构,1960年后,陆续从上海、福州、厦门等地迁入一批轻纺工业和“小三线”建设的军工企业。

至1965年,全市工业总产值占全省工业总量的8.12%,初步建成全省重要的重工业基地,三明的工业基础由此奠定。

经过多年发展,全市形成了涵盖冶金、化工、煤炭、机械、纺织、印染、造纸、森工、建材、电子、医药等37个行业的综合性工业体系,聚集了全省规模最大的钢铁、造纸、化肥、水泥、煤炭、人造板等生产企业。

在这段激情燃烧的岁月里,三明人创造了一个个令人刮目相看的成绩——

全省经济的领头羊:在1991年之前,三明的经济总量一直位居全省老二、老三的位置,仅次于福州、泉州。

福建多个工业第一:三明结束了福建“手无寸钢”的历史,制造出福建省第一台载重汽车、第一台电风扇、第一台洗衣机、第一台黑白电视机等多个第一。

全省工业的排头兵:1958年开始工业建设,仅用不到两年的时间,建成了三明钢铁厂、三明化工厂、三明重机厂等80余家工厂,工业总产值最高时期占全省的20%以上。当年,三明的工业门类很齐全,如果有需要可以自行生产坦克。

品牌和人才的洼地:集聚培养了大批的技术专家和产业工人,金鱼牌衬衫等多个福建名牌产品在这里诞生,“三明制造”盛极一时。当年,三明服装一厂出去的一批人,成为莆田才子集团最初的技术班底,为香港金利来服饰代工。

三明成为福建工业的重工业基地,其总产值对福建省贡献率较高,其中,钢产量占全省四成,人造板、化肥产量占全省1/2,机制纸产量占全省近1/5,煤炭产量居全省第二位,为全省工业发展作出了重要的贡献。

目前,全市已形成冶金及压延、汽车及机械、林产加工、矿产品深加工、生物医药及生物、纺织、建材、化工等八大重点产业,产值规模约占全市比重近90%,其中7个产业(冶金及压延、汽车及机械、林产加工、矿产品深加工、纺织、化工、建材产业)产值超百亿元。

全市规模以上工业企业有1740家。其中:亿元以上企业685家(百亿1家、10亿14家、5-10亿62家);大中型企业114家;上市公司9家(三钢、三农、青纸、永林、建福水泥、泰宁南方林业、三元华健生物、金森林、银石坪矿业)。

其中部分大宗产品产量仍领跑全省各地。其中化肥产量29.68万吨,占全省的比重为62%,居全省第一。人造板产量351万立方米,占全省的比重为48.8%,居全省第一。原煤、钢材、水泥、布、机制纸及纸板、水力发电量等产量均居全省第二或第三位,继续在全省工业发展中占有重要的一席之地。

三明工业基地的崛起,见证了国家工业化建设历史,浓缩了共和国从一穷二白到如今带领全国人民全面建成小康社会的伟大进程。