从“鼻祖”到“集大成者”,三明孕育了“闽学四贤”中三位大师:杨时、罗从彦、朱熹(另一位是南平人李侗——罗从彦的弟子、朱熹的老师),由他们创立并发扬光大的闽学(亦称朱子学),统领中国文化近千年,是极具影响力的世界性学说。

三明被称作闽学之源,是因为杨时、罗从彦、朱熹三位闽学大儒都是三明籍人士,且很长一段时间都在三明境内开门讲学、传道授业,他们的许多思想和理念是在三明期间成型并播衍出去,是三明的一方水土滋养了他们的身心、是三明的文化和经历成就了他们的思想、智慧和成果。“闽学之源”、“中华闽学圣地”,是三明最独特、最重要的文化标签。

闽学是理学的重要一支。宋代,我国东南地区出现了一批研究、倡导、宣传并发展二程(程颢、程颐)理学的学者,后在学术上形成了有别于濂、洛、关学的独立学派,即“闽学”。

闽学倡导理或天理是自然万物和人类社会的根本法则;认为万事万物各有一理,此为分殊,物、人各自之理都源于天理;存天理、灭人欲,天理构成人的本质,“人欲”是破坏自然社会和谐的行为,与天理相对立(到朱熹时强调正常“饮食男女”和生活必需是属于“天理”范畴)。文革时期,有过歪曲和批判。

杨时:程门立雪的主人公与闽学鼻祖

杨时(1053~1135),北宋将乐人,是著名的理学家,师承程颢、程颐兄弟。聚徒办学,门下弟子上千人,使理学在东南一带广为流传,形成福建自己的学派即闽学,被誉为“闽学鼻祖”。

“程门立雪”的主人公——杨时,曾拜洛阳著名学者程颢为师,与游酢、伊熔、谢良佐并称为“程门四大弟子”。元祐八年(公元1093年),他和游酢一同去拜访程颢之弟程颐,没想到程颐正闭目养神,他们不敢惊动,便静立门廊下等候,时逢天降大雪。待程颐醒来,门外积雪已一尺多厚。程颐十分感动、尽力教授,杨时也潜心求学、尽心钻研,终获理学真谛,成为“程氏正宗”。

杨时一生仕途顺利,从知县一直做到龙图阁直学士(从三品大员),一直刚正不阿。当时,他与同为福建籍的太师蔡京(籍贯为仙游县)同朝为官。蔡京权倾朝野,结党营私,杨时并没有同流合污,反而上疏朝廷力陈蔡京的罪责。

清廉爱民是杨时的金字招牌。78岁时上书告老返乡,宋高宗赏赐丰厚钱物以养天年。杨时却拒绝重赏,转而“乞恩惠于八闽,山无米,地无租”,得到皇帝恩准“永为优免”,免除福建好几年税赋。

罗从彦:命运多舛的闽学奠基人

罗从彦(1072~1135),北宋沙县人,闽学发展的关键人物和奠基人之一,起着承前启后的重要作用。他继承发展儒家思想,批判吸收道家、佛家、法家的合理主张,其著作大部收入“钦定四库全书”。他的一些思想,包括民本思想、为政必须加强道德修养、用人上必须 “德器为先”等理念,至今仍有重要影响。

他是杨时的得意弟子,其经历可概括为三句话:才高但官运不济、位低但影响不小、人穷但志气不短。

他一生仕途坎坷,61岁才考中“特科进士”,不久到广东惠州市博罗县当主簿,3年后在任上离世。因他的儿子早逝,就连遗体都无法叶落归根,等了几年后才由他的学生李侗运回故里。

罗从彦虽然一生都没有当大官,但治学刻苦钻研、思想深刻,杨时给他的评价很高:“唯从彦可与之言道,吾弟子千余人无及得从彦者。”他门下的弟子众多,朱熹的父亲朱松,“闽学四贤”的李侗都拜他为师。

罗从彦很穷,为了向杨时求学,竟把祖田变卖了作路费,“鬻田求学”的典故至今仍激励后世的学子。他虽远离权力中心,却向朝廷提出“天下之变,不起于四方,而起于朝廷”、“近君子,去小人”等政治主张。

朱熹:与“九”结缘的“宋代孔子”

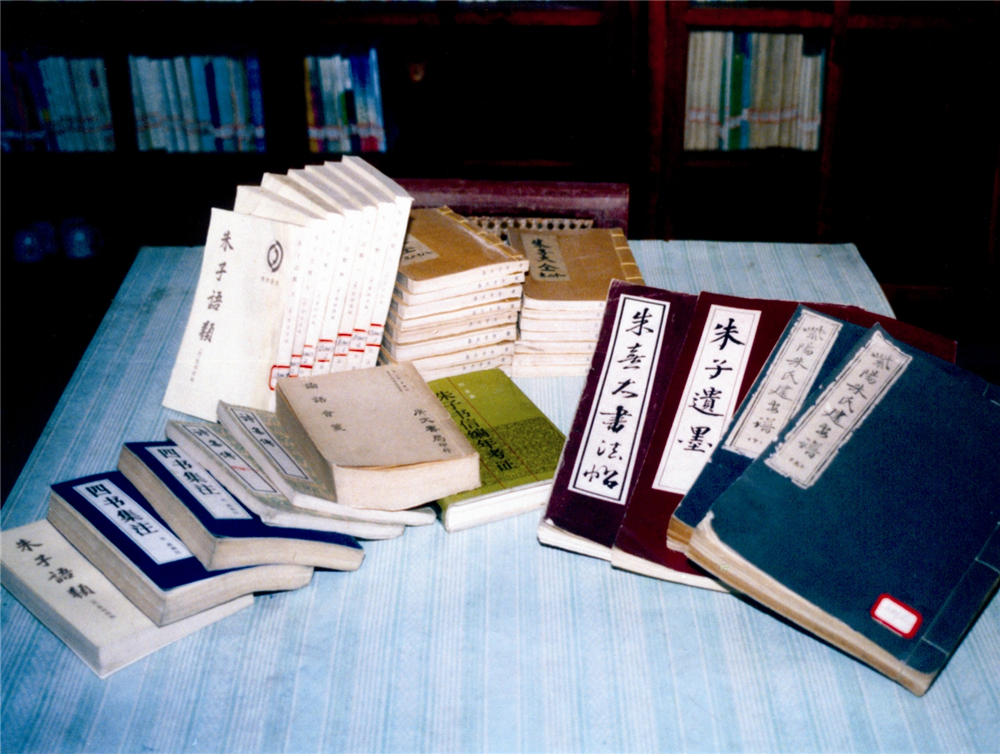

朱熹(1130~1200),出生在南剑州尤溪(今福建尤溪县)。他被称为“宋代的孔子”,是继孔子之后的又一位思想大家,两人虽相隔1600多年,但素有“北孔南朱”之称。朱熹既是宋代著作最多的学者,又是弟子最多的教育家,对宋代以后700多年的中华文明产生深远的影响,最终成为配享孔庙的“十哲之一”,实际影响仅次于孔子和孟子。其理学思想注释的《四书》是后世科举的教科书。

朱子一生爱国爱乡。其爱国主义思想不仅大量地体现在他所在各地书院的讲学中,呼吁把“浮靡不急之费”用作“养兵之资”,“本朝御戎,始终为‘和’宇坏”。这种爱国主义思想还体现朱熹入仕后,曾多次上疏朝廷,一再阐明恢复中原、反对求和的立场和主张。晚年的朱熹,虽受朝廷“党禁”迫害,还念念不忘恢复中原。

朱熹十分眷恋故土,又非常向往远方,并一生与“9”结缘:据史料记载,朱熹曾因探亲(其舅舅祝峤、二叔朱槔那时还住在尤溪)、奔丧(因舅母过世)、会友(会见同道好友林嶷),并写下了许多思乡念家的诗篇,特别是有两次去厦门同安上任时,还专程绕道几百公里在尤溪县停歇。他9岁离开故乡,一生只回家乡9次。他19岁考中进士,从政9年后辞官回家,49岁后又重返仕途,69岁时去世,一生的重要节点和“9”如影随行,很有神奇色彩。