中国历史上有多次重大的迁徙运动,大南迁位列走西口、闯关东、下南洋四大迁徙运动之首。在大南迁的历次迁徙史上,三明市宁化县的石壁具有特殊的意义,它是客家先民南迁的一个重要中转站,形成了独特的族群和文化,深刻影响中华民族的历史进程。

两百年前,一个在赣闽粤边迁徙千年的沉默族群——客家,在广东觉醒,开始影响中国。30年前,客家核心区闽西和赣南的居民还不知道自己是客家。如今,客家人几乎无所不在。

唐朝以来,中原地区的每次动乱引发一波移民的大南迁高潮。对于赣南地区来说,影响最大的是安史之乱和唐末五代之乱,从赣中赣北而来的移民,一批批穿越于山脉,来到洪荒初开的赣南。当赣南开发得差不多的时候,移民们向东翻越武夷山脉,进入闽西。据研究,闽西接受移民的高潮稍晚于赣南,主要为唐末五代、两宋之际和宋末元初,移民主要来自赣南、赣中和闽北。经过两宋三百年的开发,闽西人满为患,部分移民顺汀江而下,进入粤东。宋元之际的战乱,更带来一个移民粤东的高潮。

元末明初,因为战乱和瘟疫,赣南地区人口锐减,田地荒芜,引起闽西和粤东移民大规模回迁。明末清初,赣闽粤边人口大量增长,被迫向粤中南、赣西北、浙西南等地突围,不免与世居当地的土著汉族居民发生冲突,晚来者被称为客人、客家。客家这一称谓,来自于客家族群与其他族群混居的边缘地区。

1815年,广东惠州的东莞、博罗发生过几次土客械斗,时任惠州丰湖书院山长的徐旭曾因学生之邀,口述了一篇《丰湖杂记》,解释客家人为什么世居当地数百年仍称为“客人”:“今日之客人,其先乃宋之中原衣冠旧族,忠义之后也。”后世学者普遍认为,这是首篇论述客家的文献,标志着客家族群意识的诞生。

此前,客家人并不明白自己的来历。

1933年,客家学研究开拓者、广东兴宁(今属梅州市)人罗香林的《客家研究导论》开篇即说:“南部中国,有一种富有新兴气象、特殊精神、极其活跃有为的民系,一般人称他们‘客家’,他们自己也称‘客家’。他们是汉族里头一个系统分明的支派。”该书被公认为客家学开山之作。

客家一词,最初指说梅州话的人群。那些置身于海外的客家人,依赖乡音,都认梅州为本部,梅州因此被称为“世界客都”。在很长一段时间里,客家研究局限于广东。上世纪80年代末以后,客家热兴起,广东与海外客家人来闽西宁化寻祖,宁化人恍然大悟,才明白自己是客家。于是,宁化县在石壁建客家公祠,宣传“客家祖地”,长汀县不甘示弱,自称“客家首府”。

族群意识的觉醒,最初发生在边缘和前锋地区,然后才向核心区反向蔓延。赣南比闽西更后知后觉。作为客家南迁的第一站,赣州给了自己的定位——“客家摇篮”。

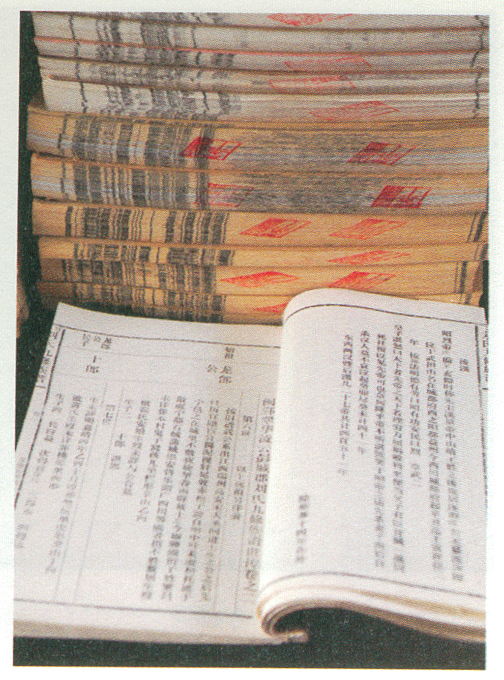

而在客家迁徙史上,三明市宁化县的石壁具有特殊的意义,它是客家先民南迁的一个重要中转站。光绪二十四年(1898年),梅州人温仲和主纂的《嘉应州志》一书说道:“梅州人民抗元的壮烈,地为之墟。闽之邻粤者,相率移来梅,大约以宁化为最多。所有戚友询其先世,皆来自宁化石壁人。”1940年,罗香林发表论文《宁化石壁村考》,也称:“广东各姓谱乘,多载其上世以避黄巢之乱,曾寄居宁化石壁村葛藤坑,因而转徙各地。”

为什么广东的客家谱牒都声称祖先在宁化石壁?在客家人的迁徙记忆里,为什么石壁成为一个至关重要的里程碑?

部分学者认为,客家方言形成于南宋时代的闽西,作为一个族群的客家也奠基于这一时期。宁化学者刘善群更认为:“石壁孕育了客家民系,孕育了第一代客家人。”据他的研究,客家主要姓氏中,有近200种,其祖先是宁化及其石壁人氏,或经过石壁播衍各地,并且这些石壁祖先,大多被尊为始祖、开基祖。

石壁是一个符号,戳印在漫长的迁徙之路上,用以纪念一群迁徙者被一种共同价值打造成一个族群。他们因为有了精神归宿,变得容光焕发、百折不挠、无坚不摧。