这些村镇,都有很名贵的身份:历史和文化;都有很高的身价:国家级或省级。

村镇,是生命的原乡、城市的前生,现代化并不排斥村镇,它们有着割舍不了的血脉相连。

这些名村镇,是缝补身心、安放灵魂的圣地。

石壁镇:世界客家总家庙所在地

宁化县首个国家4A级旅游景区

宁化县石壁镇是客家祖地所在地,地处闽赣交界的武夷山东麓。唐称玉屏,因附近的禾口、江口、溪子口有“三口”吃玉屏之说而改称石壁,意即“吃不了,嚼不烂”。

“北有大槐树,南有石壁村”,石壁是亿万客家人公认的客家祖地。早在东汉,中原南迁汉民便在此驻足,隋唐两宋以后这里是孕育客家民系的摇篮,是客家人南下的大本营、中转站、集散中心,是客家方言的源头、文化体系初始形成区,也是客家经济生活启动区。

宁化石壁客家公祠是世界客家人的唯一总家庙。1995年落成后,每年都举办一届世界客属石壁祖地祭祖大典,并将每年公历10月定为“祭祖月”,至今已成功举办了二十届。二十年来,石壁累计接待海内外客属50万人次,其中台湾客属社团、宗亲组织近百个约5万人次。

石壁是个有着丰富历史人文景观的地方。2008年,石壁被评为“中国民间艺术文化之乡”,2009年被评为“省历史文化名镇”,2014年被住建部和国家文物局评为“中国历史文化名镇”。

2013年10月16日,国台办正式授予宁化“海峡两岸交流基地”牌匾,以客家公祠为核心的石壁客家祖地成为海峡两岸交流基地。2014年6月,宁化石壁客家祖地被授予“国家AAAA级旅游景区”,成为宁化县首个国家4A级旅游景区。

桂峰村:用文化装修的宜居样板

尤溪第一个闽剧班就是由桂峰人创办

尤溪县桂峰村,三面环山,因遍植桂树而得名。在“耕读传家,经史名世”的训导下,成就了中国历史文化名村的辉煌,被誉为“山中理窟”、“云霞仙境”,是闽中宜居的样板。

桂峰之古,首推建筑——清代以前的古建筑就有39座。这些古建筑,风格各异,年代不同,但都坚持了一条共同的原则:突出对中国传统文化价值观的坚守和张扬。

事实上,桂峰的开基始祖蔡长,已是蔡襄的第九世孙,离蔡襄生活的天圣、嘉祐年间也已过去近200年,但无论是蔡氏族谱还是其他有关桂峰蔡氏的描述,都不忘用上这样的语句:“北宋端明殿学士,著名书法家蔡襄之九世孙”,可见蔡襄在桂峰蔡氏后人心目中的地位。

“飞凤衔书”是桂峰的地理象征,蔡氏的开基始祖更把“耕读传家,经史名世”作为祖训,代代相传。在700多年的漫漫行程中,桂峰人便与书结下了不解之缘。仅明清两代就有进士3名,举人12名,秀才412名。

这里的自然景观染上了浓厚的人文色彩,其通俗文化也相当发达,盘诗唱本、故事传说、联谜谚语、戏曲弹唱,都代有传人。更为可贵的是,桂峰还是尤溪闽剧的发祥地。民国18年(1929年),尤溪第一个闽剧班就是由桂峰人创办的。

赖坊:客家建筑活化石

“古代闽西客家人建筑的活化石”

清流赖坊始建于北宋咸淳二年(公元1022年),是有近千年历史的古村落、客家人聚集地。“一门两进士,比屋五举人”、“十八蓝衣拜祖宗”,赖氏一族衣冠如缕,人才辈出。

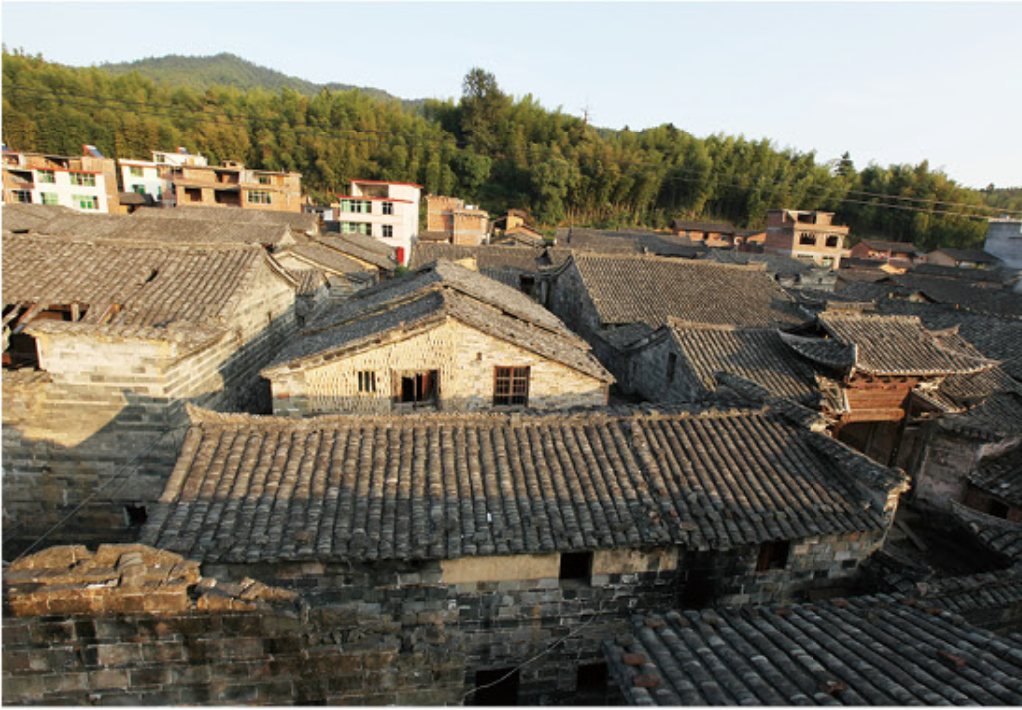

这里有明清建筑近50处,建筑面积达25000平方米以上,且联片分布,井然有序。尤其是那些附着于房屋等建筑物上的鸱吻、角兽、雀替、脊饰、斗拱、斜撑、隔扇,以及粉墙上至今清晰可辨的古人字画,图案设计精到,技法娴熟,功力遒劲。因此,有“古代闽西客家人建筑的活化石”的美誉。

可以说,整个赖坊古民居村落,既有优美宜居的特点,还有御寇防盗的功能。特别是那古街巷、水网、学宫、桥梁、道路等公共建筑设施和设计理念,体现了以人为本、与自然和谐相处的人生观。

当现代的人们还在为城市内涝和城乡防火问题大伤脑筋时,聪明的古赖坊人早已用一条条环绕村庄的大圳沟,布成一个遍及村庄各个角落的供水网络,精致而巧妙地解决了这一切。

总长3000余米的大圳沟供水系统,构成灵动的水网格局,成为村庄的经线和脉络。既方便生活,又有卫生、消防功能,是神来之笔。

大源村:这里的傩舞会讲古

2010年12月14日,列入“中国历史文化名村”

泰宁大源村有千余年的“村龄”,最迟在五代末期就已经是闽赣间的重要通商要道,“仕宦商旅,络绎不绝”。其经济在清朝康、乾、嘉三朝时发展迅速,物流人流、村落经济与建设极为繁荣。

村庄现存古碑、石刻等,与两姓族谱中的“里居地图”等相与吻合,足以证明现在大源村的总体格局,至迟在明中期时已经完全形成。

戴氏官厅,是大源现存规模最大的古民居建筑群。大源村拥有传统节日、传统手工艺和特色传统风俗,其中,最有名的当数大源傩舞和赤膊龙灯。

大源傩舞源自开基祖严续,他后来官至宰相衔,皇帝把宫廷的傩舞,即当时的“和藩舞”赐给他带回家乡。于是,傩舞代代相传,舞了千余年。

“赤膊龙灯”,自北宋熙宁年间至今已有近千年历史,是村民祈求传说中的“火龙”,希望带来风调雨顺、五谷丰登、保水土、保平安、祛灾纳福,已形成独具特色的原生态民间民俗迎灯艺术。2007年除夕,该灯被央视“一年又一年”节目作为福建省唯一的特色民俗节目展播。

此外,大源也流行着“国家级非物质文化遗产”的梅林戏,目前仅传统剧目330多个,如《飞龙带》、《蓝腰带》、《鸳鸯带》、《雌雄鞭》等。

御帘村:皇帝赐名的红色名村

2014年,御帘村被列入第六批中国历史文化名村

明溪县御帘村,福建唯一一个由皇帝赐名的村庄,据说南宋宰相文天祥曾为之赋诗:“山村何取御帘名,大宋南征重此行。珠箔忽因风卷去,芳名留与世恩荣”。

御帘村坐落在群山环抱的山间盆地边缘区,四周碧野如砥,清溪似带。清澈的鲤鱼溪蜿蜒流过,村口处五座低山次第排列,宛如五匹马低回徘徊,村民谓之为“五马环槽”,是古代堪舆学所谓的“风水宝地”。

该村张氏为北宋理学家张载之后,尊师重教,文化风气十分浓厚,书院文化、祠堂文化、理学文化曾经盛行。鼎盛时期共有书院7座,南屏书院保存最好。该书院位于南屏山麓,依山势而建,由山门、坪院、短围墙、正堂及左右配厝等几部分组成。正厅板壁尚存20余幅各时期的科举捷报。此外,御帘村还保留着演奏“明朝宫廷打击乐——十二换”的习俗。

在御帘村,到处都有红色遗迹。张氏大祖屋是红军东方军的司令部遗址,彭德怀和杨尚昆曾在这里运筹帷幄。《明溪县志》“大事记”载:“1933年7月9日,彭德怀率领东方军(红三军团十二军)攻打泉上土堡的同时,围点打援,分兵歼灭归化敌军一个营,解放归化县城。18日,东方军10万余人经县城攻将乐、沙县、顺昌、南平。在此期间工农红军络绎不绝往返归化城乡,民国官员、土豪劣绅纷纷逃往外县。”目前,该村还保留有红军战地医院、红军战壕、瞭望哨等红色记忆。

忠山村:瓦片上的唐朝

村里最有名气的古建筑-四贤祠

三元区忠山村,旧称“十八寨”,相传因旧时村子由18个寨子组成而得名,距今已有千年。村庄改为现名,始于眉山村邓文铿。他是明朝洪武乙丑年(1385年)进士,官至佥都御史。地以人重,所以用他的别号“忠山”作为家乡的地名。

四贤祠是村里最有名气的古建筑,单檐悬山式,面阔5间,进深6间,坐东朝西。祠内设天井、正厅、左右厅,奉祀着宋代著名理学家杨时、罗从彦、李侗和朱熹“四贤”的牌位,迄今有600多年历史。

万安桥建于元至正年间(1341年),为石构平梁桥,三墩四孔。桥长94米,用长方体花岗岩条石砌就,尤以船型桥墩设计最具特色,在国内罕见。

“蜈蚣街”形似“蜈蚣”,建于元代,延绵一华里,贯穿全村,既是官道,又是商业街。街中线凸兀,两旁呈弧型,用花岗岩条石接连铺砌,随地势起伏,石路面酷似一条爬行的大蜈蚣,这种街道极罕见,而该街享有“天下三条半,忠山有半条”的美称。街两旁大多是明清时代的建筑,少部分是宋代古宅。沿街还有不少古商铺,记录当年民间商业盛况。可以说,每块青砖每片瓦,都坚守着古村独有的记忆。

良地村:“福建谷仓”聚集地

省级历史文化名村和中国历史文化名村

良地村是一个被忽视的千年古村,初创于北宋中早期,最具特色是大量的谷仓集中在一块,这在福建十分罕见,有“福建谷仓聚集地”的美誉。村里现有保存完好的单体单层式谷仓六座,建于明清时期,构筑在村溪西岸最佳台地上。这些谷仓分为三类:一是单体单层式谷仓;二是上、下层双层式谷仓;三是民居之内的谷仓。谷仓前一般围有院墙,僻有禾坪,仓内隔有高大的木柜式谷仓。环绕于谷仓前的水渠既起到了消防作用,又净化了环境。

此外,村内保留着大面积明清时期古民居建筑群,依地势合理地安排了谷仓区、居住区、中心私塾区、家庙区、风水廊桥和道庵区,是闽西北客家乡土建筑的完美展现。

这里人才辈出。最杰出人物,当属清代著名理学家梁彣,共有各类著作23卷。

良地村还是将乐中央苏区县的重要组成部分。1931年下半年,红七军团红四师第一团驻扎在良地并协助成立良地乡苏维埃政府。

2014年,良地村先后被列为省级和国家级历史文化名村。或许是距离之远,鲜有人问津,不过也因此保留了最初始的味道。

吉山村:抗战文化中心

国家级重点文物保护单位-永安吉山抗战旧址群

吉山村既有明代矮巧玲珑的民宅,又有清代气势恢宏的大厝。尤其是正堂前抱厦(民间俗称春亭)的设置,在闽西北地区较为少见。

明末以来,这里经济发展、文化繁荣。清康熙、乾隆年间盛极一时,书斋林立,文人辈出。吉山村明清时期曾有书院9座,被誉为“八闽文化第一村”。

由于其特殊地理位置,吉山村成为永安境内重要的商品集散地。码头、商埠、制酒作坊、商业街等工商业设施齐全。这种“以农为本、工商并举”的经济模式与“尊师重教、诗书持家”的社会风气有机结合,形成了“亦商亦儒、商儒合一”的社会现象。在当地,拥有三百多年酿造历史的吉山老酒与永安桂溪的造纸、贡川的草席同为从宋代以来永安三大手工业产品,享有“九天仙品、八闽佳酿”的美名。

1938年5月至1945年10月,福建战时临时省会内迁永安长达7年半,前后有两任省主席(陈仪、刘建绪)居住在吉山。近40个行政机关、司法、学校等部门在此设置。

1999年,吉山村被授予福建省首批历史文化名村;2013年,吉山村内10处抗战旧址,被国务院公布为国家级重点文物保护单位,名称为“永安吉山抗战旧址群”。

下曹村:明清古民居的标本

2013年,下曹村建筑群被列入第八批省级文物保护单位

宁化县下曹村是古代宁化通往汀州的重要关口,有“宁化南门出城第一户”之称,距今已有740年。

古时两地财货文化交流繁盛,挑夫走卒的经由,官员士绅的迎来送往,带动下曹村的兴盛。此外,下曹族人擅长经营田地和商贸,一时富甲一方,名流荟萃。他们获取财富后,一方面出资建起公祠,一方面盖上更讲究的房屋。

清朝光绪五年(1879年),这里出过“皇封正四品”官员。清嘉庆十二年(1807年)后,清代大书法家伊秉绶曾在此修过族谱,办过学堂。伊秉绶扬州病逝后,葬在距下曹村不到2公里的地方,或许也映证了下曹村曾有过的人文昌盛。

下曹村现有公祠、祖厅、古民居共45座,大多建于明末清初,建筑时间长的约有四五百年,最短的也有二百多年,其构造具有“九井十八厅”的典型特征。省博物院专家们一致认为下曹古民居是宁化现存最完整的明清古民居标。下曹村是宁化县目前唯一的省级历史文化名村,也是宁化老区革命基点村。

贡川镇:中国最早的笋业公会

“笋帮公栈”,是我国迄今为止最早的笋业同业公会旧址

贡川位于永安北部,是一座福建罕见的城堡式古镇。开基于唐开元二十九年,是宋代皇帝赐名的小镇。“先有贡川,后有永安”的说法,足见其地位。

贡川古城墙,建于明嘉靖四十一年(1562年),原长2000余米,经数百年风雨侵蚀,现存城墙约1300米,以及攀龙、临津等5座城门,斑驳的城砖上“贡堡”等字样却依旧苍劲有力。

会清桥桥龄390多年,因桥下胡贡溪汇入沙溪,“以浊会清”得名。

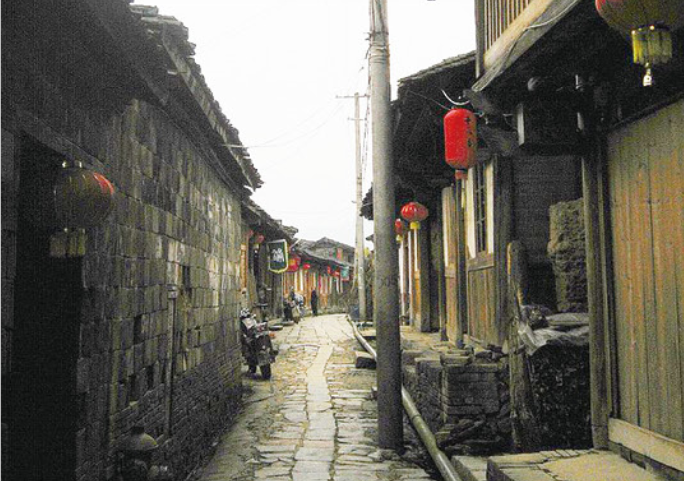

贡川现存大小古民居60余座。禾鳝巷、进士巷、朱子巷,三四人并行的窄巷,高低错落的明清老宅,十足的古堡巷道风格。

贡川人文底蕴很浓,历史上先后出过探花2名,进士16名,举人13名,贡生24名。永安在明代出过五位进士,而其中三位就诞生在进士巷,这条巷子也因此名声大噪,风光一时。

进士巷入口的“笋帮公栈”,是我国迄今为止最早的笋业同业公会旧址,距今有365年历史。贡川的笋干,以其芳香脆嫩驰名中外。当年,闽、浙、赣、豫等地的笋商云集,一捆捆笋干从巷头排到巷尾直至码头,足足两三百米,等着装船运往各地。

此外,贡席因耐用吸汗、冬暖夏凉闻名于世,早在宋朝就曾作为贡品进献朝廷,现为省级非物质文化遗产。

济阳:古建筑群上的千年古镇

2012年1月获评第四批省级历史文化名村,并于同年12月入围“中国首批传统村落名录”

大田县的济阳镇,是大田、永春、德化三县交界的“金三角”。因涂氏开基者从安徽凤阳迁徙到这里,加上境内济溪,故名济阳。济阳古镇现存有多达100多处保存较好的明清至民国期间古民居建筑。济阳村(含济中村)于2012年1月获评第四批省级历史文化名村,并于同年12月入围“中国首批传统村落名录”。

历史上,由于中转站的特殊位置,商贸发达、人文荟萃,先民们相互依存,围绕古代商业、古代交通枢纽的特殊环境,聚集了诸多古建筑种类如济阳古镇的街道、古驿道(站)、祠堂群、民居群、尤其是土堡及相关的防御性乡土建筑、均能完整地保存着原始状态。明、清、民国时期的古民居星散于广阔的田中小丘,山边坡地,街道两旁,历史面貌清晰可辩,体现了宋代该镇(村)开发以来,统一规划、建设的特点。这里集中了古街、古桥梁、庙堂、宫观、土堡及其他防御性建筑、特色民居群等。其中,最富盛名的是土堡、骑楼式街,涂氏、章氏系列祖祠、分祠建筑群,蕴含着丰富多彩的历史文化和古商业文化内涵,河山楼、安宅祖、盛德楼、聚星居、阳中堡是其中的代表。