张确(942—993年),南唐沙县人

张确:三明第一位状元

张确从小聪颖好学,文章蜚声乡里。

五代十国大都不重视科举,只有南唐,因中主李璟、后主李煜都十分喜欢诗辞歌赋,坚持科举。975年,风雨飘摇中的南唐王朝已面临宋军兵临首都金陵城下的危险,仍然坚持开科取士。这年二月,南唐举行最后一期的科考,取张确等三十人为进士,其中张被取为魁首(即状元)。

张确高中状元的消息传到家乡时,正逢村里建桥,乡亲们十分高兴,特取“高”为桥名和村名。相传,沙县高桥镇的高桥村就是这样来的。

张确官任文林郎、秘书省校书郎等职。传说在他告老还乡时,皇帝赐他一把湘妃竹金扇,扇面画为金鱼嬉水图。又传说他出生时,其母曾梦见玉燕入怀。因此,高桥镇上有婚嫁喜庆的人家,常贴这样两幅对联:

“扇赐金鱼文仕第,梦占玉燕相臣家。”

“皇帝殿上金鱼赐,吴早山下玉燕投。”

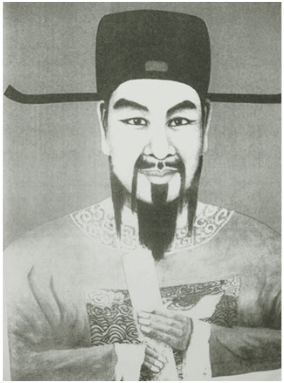

叶祖洽(1046-1117年),泰宁城关叶家窠人,字敦礼

北宋时期的泰宁状元叶祖洽一生做过两件大事:一个是把家乡原来的县名“归化”改为“泰宁”,一个是终生追随王安石变法。

北宋熙宁三年(1070年),刚中状元的叶祖洽出任兵部职方司郎中,掌管天下图籍。这年,正好他的同僚好友、尚书右司郎中张汝贤出任福建路按察使。叶祖洽委托他以“天下无水不朝东”、但山东的泗水向西流了三百里所以才出了孔圣人为由向皇帝建议:家乡归化县的杉溪,从县城到梅口乡向西流了三十华里,也算是人杰地灵的宝地,应改归化县名。元祐元年(1086年),宋哲宗赵煦准奏,将曲阜孔子阙里的府号“泰宁”赐为县名,以示爱宠、褒扬。

叶祖洽(1046-1117年),从小聪颖好学,才识卓异,18岁乡试中解元。熙宁三年(1070年),叶祖洽高中状元。

据说,叶祖洽高中状元与当时北宋年间王安石“变法”的政治斗争相关联。熙宁三年,正是王安石“变法”派的主要骨干吕惠卿为主考官。关于这一榜的状元的取舍,《续资治通鉴》有这样一段记载:殿廷试策时,“祖洽策言:‘祖宗多因循苟简之政,陛下即位,革而新之。’其意在投合也。考官吕惠卿列阿时者在高等,讦直者居下;刘攽覆考,悉反之。李大临、苏轼编排上官均第一,叶祖洽第二,陆佃第五。帝令陈升之面读均等策,擢祖洽为第一。苏轼谓:‘祖洽诋祖宗以媚时君,而魁多士,何以正风化!’乃拟进士第一篇献之。”叶祖洽就是这时以支持“变法”的身份入选状元的。他的入仕正逢王安石第一次为相推行新政的高峰期,很快被委以重任,发现、培养和推荐“变法”新人,深得王安石等“变法”派倚重。

此后,他随着变法兴起和失败而沉浮宦海,至少有四次以上。政和七年(1117年),叶祖洽病逝于亳州官署,被赐葬于建康府(今南京)宣义乡雁门。

邹应龙:从状元到“广佑圣王”

邹应龙(1173-1245年),又作应隆,字景初

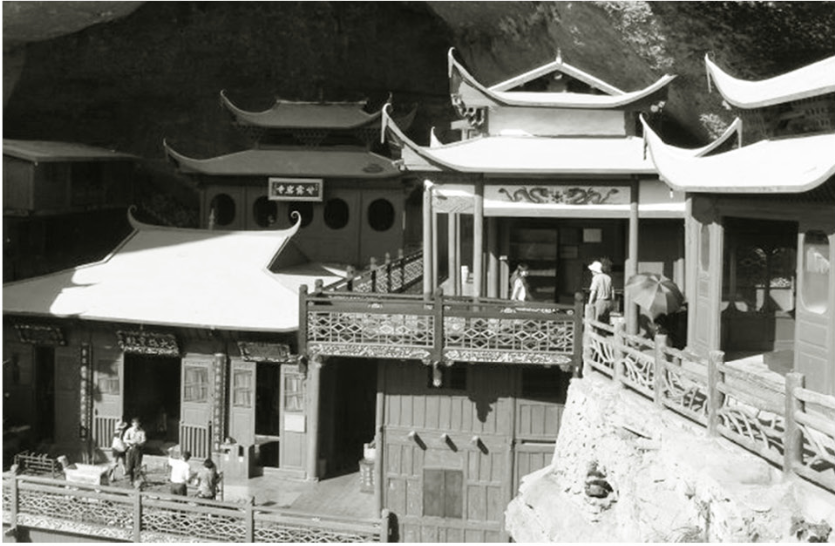

在福建、广东、香港、台湾,以及东南亚等凡有邹姓后裔聚居的地方,大都建有纪念邹应龙的庙宇,庙内供奉广佑圣王邹应龙的神像。每年到了邹应龙诞辰日和封王日,邹氏族人和当地群众都会举行隆重的纪念、祭祀活动。敬祀广佑圣王,已成为两岸及海外的一大民间信仰。

邹应龙泰宁城关水南街人。虽家境贫寒,但胸怀大志,刻苦读书,少年时就已熟读诸子百家,能手抄经、传。南宋庆元二年(1196年),23岁的邹应龙考中状元,被任命为秘书郎出知南安军,以后历任户、工、刑、礼部尚书,最后官至参知政事(相当于副宰相),是泰宁历史上职位最高的官员。他一生保持凛然正气,身怀忧国忧民之心。

1206年,鉴于当时南宋国力薄弱、内患不已,邹应龙坚决反对轻易对金国用兵。可是,外戚韩侘胄擅权专国,邹应龙被排斥出京,以直龙图阁知赣州;第二年改任提点江西刑狱兼郡事。1209年,邹应龙因与为相的史弥远政见不合,受到排挤,被降为宝文阁待制,翌年外放任泉州知州。

1215年,邹应龙以宝谟阁直学士出任安徽池州郡守。1216年,邹应龙以焕章阁直学士调任广西经略使。这年冬,黎州及邕蛮发生叛乱。邹应龙率军成功地平定叛乱。

1226年,邹应龙应召入京,被授予工部尚书、兼修国史及实录院修撰,继而授刑部尚书,知贡举。可是,邹应龙这次入京供职仅几个月,就与史弥远发生激烈的冲突。后来,邹应龙一气之下,辞官回乡,在家乡闲居达8年之久。

1245年四月,邹应龙在家乡泰宁去世。14年后,传说因为邹应龙在朝廷大胜蒙古军时显灵发挥了作用,他被宋理宗追封为“昭仁显烈威济护国广佑圣王”。至此,邹应龙实现了从状元到神祗的转变。

特赐状元张显宗

张显宗(1363年-1409年),字名远,宁化县禾口乡陂下村人

在三明古代的5位状元中,张显宗是最为特殊的一位:虽然是殿试第二名,却凭借着超人的学识获得明朝开国皇帝朱元璋的赏识,额外特赐状元。

张显宗6岁丧父,母亲黄氏茹苦含辛把他哺养成人。明洪武二十四年(1391年)会试进士及第,同年三月在殿试中,张显宗得了第二名;但明太祖朱元璋在召殿对策后,亲谕:“文辞详赡,答问意足,有议论,有断制,必有学之士,宜在首选,特赐状元。”

张显宗入仕后被任命为翰林院编修,历任国子监祭酒、工部右侍郎、交趾左布政使等职。在国子监祭酒任上,他严整学风,健全规章制度,因为治学有方再获皇帝肯定——“太祖以宋讷为祭酒最有名,其后宁化张显宗,申明学规,人比之讷。”第二年正月,张显宗出任工部侍郎。不久后,朱元璋去世,他的孙子朱允炆继位,燕王朱棣趁机发动“靖难之役”。张显宗作为败军之臣被送京师。但朱棣念及他是朱元璋的旧臣,也爱惜他的才华,没有杀他,把他谪贬到兴州(今宁夏境),镇守边关。

1406年,明成祖朱棣调集80万大军征讨安南(地处今云南、越南境,原为明朝的一个附属国),张显宗随军出征。第二年,张显宗出任新设立的交趾(即安南)左布政使。他治理交趾,井井有条,南疆得以安定。不久,张显宗积劳成疾,逝于任所,终年46岁。朝廷为了表彰他的功绩,追封他为工部尚书,汀州府衙前特修建了状元坊,交趾百姓就地建祠敬祀。张显宗著有《立太学规则》、《诸司职掌》、《逆臣录》等书,可惜没有流传下来。

汤鸴:福建第一位武状元

汤鸴,号琼山,将乐县南口乡温坊村人

三明历史上有5个状元,其中南宋将乐的汤鸴,是唯一的武状元,也是福建第一位武状元。他自小喜欢舞刀弄棍,立志以武报国,练就一身好武艺,而且兵法战策无所不精。南宋绍兴二十一年(公元1151年),汤鸴参加全国武考,在三千多名应试者中脱颖而出。宋高宗赵构殿试时对汤鸴的文武之才十分满意,钦点他为“武状元”,并将御笔亲书的《大学篇》赐给他。

1177年,琼州万安军(今海南省万宁一带)南峒首领王利学叛宋暴乱,四处骚挠地方,民众苦不堪言。省帅盖旻进率兵抵御,因兵弱而战亡。汤鸴临危受命,出任万安军知军。到任后,他整治武备,训练士兵,清理粮饷,安抚百姓,军民无不心悦诚服。不久,他奉旨征剿叛军,因地形复杂,叛军顽固抵抗,汤鸴进攻受挫。第二天,汤鸴率军再战,刺死叛首王利学,一举收复全境。战后,汤鸴屯戍一方,带领人民开发祖国边疆地区,汉、黎等民族和睦相处,地方得以安宁。海南人民感念汤鸴之恩,为其立庙塑像。

由于军功卓著,汤鸴升任南安军(今江西省南康、大余一带)节度使。期间,他在家乡温坊村组织乡亲修建了“鸴公桥”(今省道将乐县南口林业站至井龙路口间桥梁),开展水利设施建设。后来,琼州再次发生叛乱,汤鸴再次奉旨平叛,他有勇有谋,胆识过人,叛军自感不是其对手,便重金收买汤鸴属下一将领,汤鸴遭暗算为国捐躯。家乡人为纪念汤鸴,在村头修建“武魁坊”,将南口墟街称为“状元街”。