陈景润(1933年— 1996年),福州人

30多年前,报告文学《哥德巴赫猜想》,使数学奇才陈景润一夜之间家喻户晓。1973年,他发表了著名论文《大偶数表为一个素数与不超过两个素数乘积之和》(即“1+2”),把几百年来未曾解决的哥德巴赫猜想的证明大大推进了一步,引起轰动,被国际社会命名为“陈氏定理”。

他与数学一直有渊源,在初二时已是初露头角了。他正是从三元县起步,一步一个脚印,直至开拓了数论研究中一个崭新的时代。

不过,他在三明求学过程和生活经历却几乎没有被提及。翻阅他的生平资料,也只有简单的一句话:“1938-1948年先后在福州市三一小学、三元县小学、三元县立初中、福州市三一中学及英华中学就读。”在这组档案外,还有一些他少年时期鲜为人知的故事。

陈景润出生于1933年,是“邮政之家”,有幸接受比较良好的教育。1938年,他在福州仓山上三一小学,念了两年,便开始跳级。国民党福建省政府迁永安后的1943年12月10日,陈景润的父亲陈元俊调任三元县二等邮局的局长,陈景润随父亲到三元,进入三元县小学继续读书。

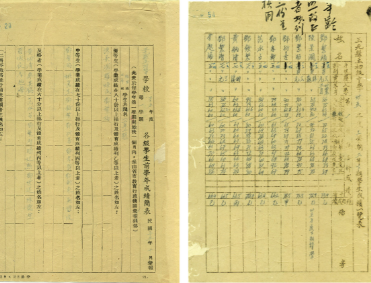

成名以后,陈景润写的《回忆我的中学时代》一文,把他读初二时各科成绩都一一写了出来。三明档案馆珍藏的陈景润学籍档案里,也详细记录着他初二上学期被评为优等生(学业成绩在八十分以上、操行及体育成绩到乙等以上者)及初二下学期期末的各学科成绩,好多门均名列前茅,其中“国文72分,英语90分,代数80分(数学全班第二,最高分84分),化学95分,历史72分,地理81分,生理卫生85分”。这些,都成了我们今天了解和研究陈景润极为珍贵的史料。