■ 张 一 仪

高考恢复后,从1978年开始,我连续十五年担任高中文科班的教学,从事高考的复习指导工作,虽然艰苦却也快乐,最难忘的是在永安一中高考第一线的奋战。

“我们站起来了”

我和高考有缘。1980年秋,我调到一中,据说其中缘由是这样的,高考恢复后,因为文革中永安一中和师范的不少优秀教师,例如原一中副校长郑启周、数学老师张志华、语文老师林永全等调到永安三中,三中教学力量大大增强,三中校长沈瑞东是教育行家,善于用人,于是三中教学质量明显增强,以致恢复高考后三中升学率年年超过一中,不少学生被浙江大学(当时的热门高校)等名牌大学录取,还有不少人出国深造。

上世纪七十年代末,原三明教育局长张焕成调任永安县委书记,为改变一中高考落后的局面,采用了“集中力量打歼灭战”的办法,将各校的优秀教师调往一中,甚至明确要求1981年一中高考超过三中。我就是在这种背景下调到一中的,同时调去的有四中的英语教师黄长青、林永源,数学教师洪家骅等,郑启周、林永全以及二中林海奇等老师,也调到一中,一中教学实力大增。可以说,如果没有恢复高考,我就不一定会调到一中,这真是同高考有缘。

我们站起来了。1980年,在一中校长虞韶年、副校长郑启周的领导下,高三各科老师集中办公,夜以继日,殚精竭虑,大有“成败在此一举”之势。虞校长到年段办公室办公,亲自指导语文科的复习,甚至刻写语文习题,这无声的命令更鼓起大家的干劲。果然,1981年一中高考超过了三中,引起震动。从此一中高考成绩年年领先,三中的优势不复存在。一中高考成绩在永安遥遥领先,在一次总结会上,虞韶年校长说:这几年的工作归纳起来就是一句话,让永安一中站起来,现在我们可以说“永安一中站起来了!”这句话说得多深刻,老师们备受鼓舞。虞校长调任三明市委宣传部副部长后,郑启周接任永安一中校长。两位校长都根据永安一中是省重点中学这一实际情况来落实党的教育方针,重视思想政治工作,以教学为中心,把高考工作摆在突出的地位。永安一中的高考连续五年获得好成绩,不但在三明居于前列,而且在全省取得一席之地,打出了永安一中的品牌,产生了较大的影响。永安一中不但站起来,而且站住了。

统一认识,明确目标。虞、郑两校长曾多次召开会议,把各级领导和教职员工的认识统一到高考这个重点上。在高三工作会议上,他们先征求大家的意见,然后得出一个结论,即一中是重点中学,高考是学校的生命线,高考复习工作就是为国家培养人才。大家明确了目标,坚定了决心,激起了工作热情。

发挥新老教师的作用。虞、郑两校长充分发挥老教师的骨干带头作用,把认真负责、经验丰富的老教师如语文教师耑青、黄亦全、冯瑞庭、吴阿罗、苏天民、林永全、卢炳华,数学教师郑裕灏、林世甲、丁少秋、洪家华,英语教师郑懋铮、黄长青、张续渠、林志辉、游兆素,物理教师陈光华、李昌祥、李国梁,化学教师刘元志、邓象贤,政治教师温升铭、陈秀琴、魏崇林,地理教师朱正岳、生物教师陈燊藩等安排到高三任课,同时重视调动青年教师的积极性,让青年教师担负起高三年级的教学重担,经常勉励他们学习老教师的教学态度和教学经验,组织他们听老教师的课。他们经常到教室去,或听课,或检查督促。当发现青年教师的进步或优点时,就给他们提供“亮相”的机会,曾经专门举行教师大会,会上不是领导和老教师讲话,而是让青年教师介绍工作经验或教学体会,结果引起震动,激励了年轻人,又促进了老教师。

两次连续五年取得高考好成绩。当时省普通教育教学研究室对每年的高考单科成绩都作了统计评比,平均分达到全省12所首批重点中学(三明地区仅三明一中列入)平均分的为A级,达到95所一般重点中学平均分的为B级,其下为C级。1985年至1988年我校多数学科的高考平均分超过省12所首批重点中学,1989年全部学科的高考平均分超过了首批重点中学,为A级。上世纪九十年代下半期,赖丹桂校长践行“高考和福利两个突破”的诺言,永安一中的高考又连续五年获得佳绩,许多学生被清华、北大等名校录取,大部分学生进入大学深造,一中的高考成绩达到新的辉煌。这期间,潘才进老师连续几年担任高三年段长,他亲任英语课,更组织有方,功不可没。

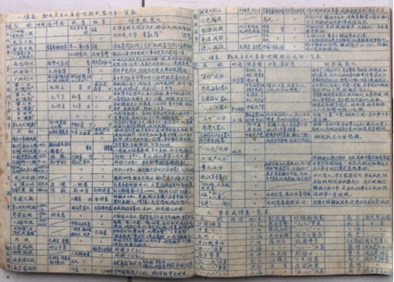

下列学生的高考成绩已经载入一中的史册,是母校的光荣。1981届马永彪数学满分,全省第一。1982届赖海涛数学满分,全省第一。 1985届黄海聂、林月琴英语满分,全省第一。1986届林文英历史成绩全省第一,苏红霞、张安辉数学满分,全省第一。 1987届 彭瑞珍数学满分,全省第一。1988届邓辛梓、黄蔚丹、张琳、蔡毅平数学满分,全省第一。1989届刘峻全省外语类总分第一名,罗积福数学成绩全省第一名。1990届苏闽全省外语类总分第一,数学、外语、政治三科全省第一。1992届王贵海物理满分,全省第一。1998届薛承勇全省外语类总分第一。2006届杨晓慧全省文科应届总分第一名 。

两个状元

林文英成为历史高考状元。1986年高考,所教班级的林文英同学获得94分,成了全省历史高考状元。当年全省历史90分以上的有20人,三明地区占6人,其中永安一中达到3人。这三人是:林文英(华师大毕业,现在厦门任教)、赖启盛(北外贸学生会主席,现在商务部任职)和黄辉(北大法律系毕业,现在福州大学任法学院院长)。在《严而有格,勤而得法》这篇文章中,我提出“严勤出尖子”的主张,指出“严”和“勤”是通往高分的必由之路,谈了培养历史尖子生的办法。林文英成为高考历史科状元不是偶然的。她是来自永安贡川的农村女孩,其突出优点是勤奋和细心。平时的练习和考试,她总是“考不倒”,这就引起我的注意。因此对她从严要求,评她的卷子特别细,常常“找茬子”扣分,也在试卷讲评时表扬她的优点。我还不时对她和其他“尖子生”进行“突然袭击”,即在下班辅导时突然考他们一些偏、难问题。临考时,我对这几个学生说,你们对课本的文字已经很熟悉了,书上的插图可以看看。往年历史高考几乎没考插图,1986年却考了书上的插图:“汉、契丹、西夏文字比较图”。考完,我急忙问林文英解答情况,她说还好昨天晚上把插图浏览一遍。高考状元就是比别人多一分半分,那一年考生普遍不会解答那道插图题,林文英凭着她的细心和勤奋,拿到最高分绝不是碰巧的。

上世纪八十年代,郑校长开始建立高三老师奖励办法,规定省状元的指导老师奖100元。现在状元拿来了,郑校长很高兴,但是他说:你要设法把证明拿来。他说的不错,因为每年高考后一些学校争着说“状元在我们这里”。正好我参加省高三教学会议,会议发给一份当年全省高考试卷分析,这份文件的开头就是全省高考成绩的统计,上面明确写着1986年全省历史高考的最高分为94分。这是权威的证明了。拿到100元,我买一本价值十几元的英语词典送给林文英,没有这个状元,就没有这100元。教研组九位老师,每人送一本价值约九元的书。百元奖金就这样花掉了。

宁夏历史高考状元任军。1987年《严而有格,勤而得法》一文发表后,不少外省的老师和学生给我来信,谈起这篇文章,并要求交流经验和材料。宁夏固原一中学生任军写给我一封信,信中言辞恳切,字迹端正。我回信鼓励他,讲了一些学习方法,同时寄去一些复习资料。高考结束后,任军来信说他已被中央民族大学录取,还说他高考历史成绩89分,是宁夏历史科的最高分,非常感谢我的方法和材料。我的教学影响到外省,这是始料未及的。

(本文作者系永安一中退休历史教师)