■ 陈 书 清

挣外快

上世纪70年代末,邓丽君的歌曲《甜蜜蜜》、台湾校园歌曲《童年》《乡间小路》等风靡大江南北。那时候,单位里学习会没有那么多了,只是号召大家要“抓革命,促生产。”搞好自己的本职工作,上班时间不许迟到、早退,各生产班组的考勤还是抓得很紧的。只是下班以后的工余生活比较丰富了。可以公开在宿舍门口进行扑克牌、下象棋、走跳棋的活动了。因为这些在文革期间是属于“封资修”一套,是绝对禁止的。有些手艺的工人师傅四处揽活来干,以挣取外快贴补家用。木工可以利用晚上3到4小时和休息天的时间,帮人家做家具,包括片子床、五斗橱、大衣橱、床头柜、办公桌、木制沙发、四方凳、靠背椅、四方桌、圆桌、菜橱等等的家具。木工师傅和油漆工师傅是互相配合的,他们相互承揽工作,各自赚钱。有的师傅一个月可以赚100多元,是单位里二级工37.5元的若干倍。有的木工师傅在农村有亲戚关系,他们的亲戚都是砍木材来作为燃料,就向他们购买有用的木材来做家具偷偷出售,我家现在还在使用的片子床、五斗橱当年才花了160元购买。至今舍不得扔掉,一是家具质量太好,二是岁月的见证。泥水工师傅,也有自己承揽活儿的办法,通过朋友相互推荐,也在业余时间能赚一点补贴家用。当时三明市区民居住房绝大部分是老式瓦房,泥水工师傅下了班就到需要的人家帮忙翻修瓦片、粉刷房间、砌灶、垒烟囱、铺地面。泥水工师傅比起木工师傅辛苦多了,但是一接到一点活就高兴得不得了,相约同去的人,有的骑自行车,有的走路,准时到达主人家。有的师傅下班直接从工地赶来,有时一部自行车带3个人,那时人比较团结,再说自行车的质量也是不错的。有一次我和师傅去给饮食服务公司改一个大灶,分得20元钱,激动之情溢于言表。这可是半个月的基本工资,后来一打听,承包师傅包了300多元,扣去帮工的之外,承包师傅净赚了260元。还有一些修理自行车、板车轮胎、补自行车胎、补锅、补脸盆的活也允许工人师傅工余时间来做了。以上这些工人师傅和木工师傅、泥水师傅,在1-2年前这属“老鼠工”是绝对不允许的,严重的会遭到单位组织的工人批判会批斗,最后会送到所属单位的系统里办“学习班”。那时侯的标语口号是:“宁要社会主义的草、不要资本主义的苗”。

做生意

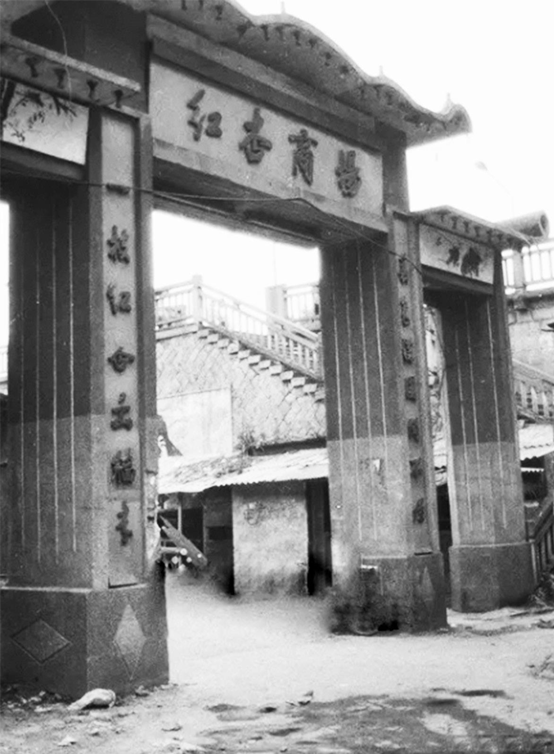

1978年到1980年末,我家租住在三元区白沙村临近三明化工厂的地方,同座房屋的有两个闽南老乡,他们在国企上班——“三班倒”, 我经常花0.6元买上1斤三明酒厂出的“丰收酒”到老乡家喝酒聊天,他们也会拿出等值的小鱼干、虾米干等出来作下酒菜,酒醇鱼香,回味无穷,至今难忘。聊天多是说改革开放了,合法的事都可以做。有一段时间,有些老乡周末晚上就坐火车回老家去,周一凌晨回三明,回来时就带了许多海产干货,例如小鱼干、干海带、紫菜、虾米干、海蛎干、淡菜干、目鱼干、鱿鱼干等等,带回这些东西后让他们的家属去卖,用于补贴家用。有的想做大生意挣大钱,老乡的家属就组织起人来在三明搞水产品批发。他们每天比较早睡觉,凌晨3点多就要到火车站接货,各自分好货然后用沿海渔民所用的鱼筐挑到街上去卖。有的走街串巷,早卖完的上午10点钟左右就能回家,迟的要到过午后回家。也有的联系单位食堂或者饭店,搞起“再批发”。不到一年,她们就成了实实在在的万元户了。聊天了解到,原来有一拨老乡专门在沿海收鱼,然后到火车站托运,在三明的乡亲就负责批发、销售。可以说我隔壁的老乡是三明市区最早的私人批发商。他们所销售的海产品有黄瓜鱼、带鱼、蛏子、花蛤、毛蚶、拨浪鱼,还有螃蟹、淡菜、新鲜海蛎等等。还依稀记得黄瓜鱼每斤0.40元、大带鱼每斤0.36元、蛏子每斤0.32元、花蛤每斤0.20元、毛蚶每斤0.14元、拨浪鱼每斤0.28元、新鲜海蛎每斤0.25元。后来三元区在城关大桥下的中山路建起了“红杏商场”,老乡的家属们也就统一到商场里去经营了。她们的水产品批发生意一直干到上世纪90年代末,后来各自搬到自己的单位居住,彼此之间联系比较少了,但浓浓的老乡情怀依然忘不了。

高价粮

那时候,由于当时户籍政策,有些职工家属没有三明户口,有些家属未转城镇居民户口的人家都得买“高价粮”补贴。那时我的饭量较大,每月37斤工种粮定量是不够吃的,也得买些额外的粮食补贴。至今依然存有几百斤粮票,包括全国粮票、福建省粮票、三明市粮票。1980年前后,粮票还是不能公开销售的,一些粮票贩子就利用傍晚时分走家串户,兜售粮票。有需要买粮票的人,票贩子会按时送货上门。至今想起来这些粮票可能有造假的成分,不过在当时到粮店里也能购回大米、粉干或白面。这些老乡有的子女现在是公务员,有的在企事业单位上班,当年的孩子们还记得父母们每天都在为吃穿发愁吗?他们能理解父母当年的艰辛吗?

小青瓦房

搬离三明市白沙村已将近40年了,依然清晰记得租住本地人老旧的木质结构、低矮潮湿的小青瓦房,依旧记得一排屋中居住着乡音相同、户籍相同、彼此单位不同的老乡们,大家每天出门、进门时相互的招呼声,乡音浓浓,如在故乡。那时的主要燃料是煤球、蜂窝煤(还有的人家到三明化工厂小氨分厂捡燃烧未尽的煤球核作燃料)。那时候我在建筑企业工作,中午可以回家吃饭。出门上班前,妻子早上连中午饭一起煮好,用碗或盆子蒸在锅里,临出门时在煤炉里添上一块煤,炉底略留一条小缝。五个小时后回到家,饭是热的,煤火也旺起来了,需要煮菜的就打开煤炉煮菜。一般中午是比较简单的,只吃冷菜,有时一碗咸菜要吃很久。吃完中午饭,准备点开水又得去上班了。那时几户人家合用一个电表,按照各自人家灯泡的瓦数算出每户人家应交的电费,公平合理都不计较。遇有个别户单身汉用电炉烧水的,大家相互规劝,要注意防火,这是木板房,大家都要提高防火意识。几户人合用1个水表,1个水龙头,每月水费按人头数计算,平均分担。傍晚时分,小巷里又热闹起来了,这时也是孩子们最快乐的时候,在大人们洗东西的时候,在妈妈们洗衣服的盆子前,孩子们相互用小手挥洒着水花,追逐着、嬉戏着。孩子们天真的笑容,无忧无虑的憨态,驱走了父母们一天的疲惫。夏天的旁晚,小男孩们就在水龙头边,用个脸盆兑点热水,光着屁股洗澡;小女孩则由妈妈带到房间洗澡。如今,这一拨的孩子们都已经40多岁了,他们在各自的工作岗位上辛勤劳动着。他们应该会记得童年平淡但是温馨的时光。现在的人虽然同住在钢筋水泥筑造的高楼大厦中,但同住一幢楼几年都互相不认识。

黑白电视机

那时三明电视台正在筹建中,电视台的转播设备安放在三明化机厂(现在明海鑫市场)的后山,电视信号较差。我所使用的是三明8470厂生产的16吋黑白电视机,每天几乎收不到电视信号。晴天的傍晚,吃完饭后,几个老乡就搬出自家的小板凳坐在门前“讲古”(闽南话“聊天”的意思),经常往返于闽南的老乡自然而然地多谈到家乡的变化,无非是“金钱味浓了,亲情味淡了。”办任何事都得用钱,有一句流行的闽南语说:“抱狗仔过门栏也得要钱。”聊天主要话题是:改革开放、发家致富、万元户,每次聊完天,回家都能好好地做一个梦:发财梦、万元梦、小康梦。

(本文作者系三元区民歌协会会长)