■ 李 宣 华

林则徐,一位敢于向坚船利炮殖民主义者重拳出击,挺立铮铮铁骨的家喻户晓的民族英雄。其主持的虎门销烟壮举气吞山河,成为他“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的生动写照。

将乐,于公元260年建县,是福建最早建县的七个古县之一,因“邑在将溪之阳”、“东越王乐野宫在是”,而得名,是福建西北部的一个山区小县。

林则徐是福建侯官县(今福州市区和闽侯一带)人,字元抚,又字少穆、石麟,谥号“文忠”。这位清朝时期官至一品,集政治家、思想家、诗人等诸多头衔于一身的福建儿女,从政40年,历官13省,两次受命钦差大臣。清晰的历史记载表明,这位民族英雄没有到过和福州相距遥遥的将乐求学和履职工作,而他却和将乐有着一份难以割舍的情感,以至于他在起伏跌宕的人生旅途中总是对其念念不忘。其间,会有怎样的故事?

林则徐塑像

一封举荐信

让时光回溯到道光二年(1822年)。这一年,对于林则徐而言,必定是生命中极其重要的一年。因为,在这一年里,林则徐第一次受到了道光皇帝的召见。

皇帝为何召见他?此事说来话长。嘉庆二十五年(1820年)二月,任江南道监察御史的林则徐遇到了颇为棘手的天灾问题——河南南岸河堤缺口,洪水像脱缰的猛兽放浪无羁。不畏权势、行事果敢的林则徐在抗灾救灾巡查过程中,发现一位叫琦善的河南巡抚办事极为不力,便不留情面,向时任皇帝嘉庆奏其无能,从而结怨,导致同僚忌恨。因为此事,林则徐受到不小的打击,逐渐产生对官场的厌倦心理。次年,36岁的他以照顾生病的父亲为由辞官返乡。

出生寒门,好不容易中举才当上一官半职,怎么能说辞官就一拍屁股走人呢?林则徐的父母亲人都对林则徐做出的辞官决定极力反对。在当私塾老师的父亲林宾日的多方奔走努力下,林则徐的老师曹振镛、沈维鐈等人积极通过人脉关系为林则徐斡旋。道光帝就是在这一背景下知道林则徐为人为官品质,特地召见他,让他复职的。此次谈话,道光帝对林则徐由江南道监察御史转浙江杭嘉湖道“修海塘,兴水利”的事迹给予了高度评价,让林则徐备受鼓舞。道光帝说:“汝在浙省虽为日未久,而官声颇好,办事都没毛病,朕早有所闻,所以叫汝再去浙江,遇有道缺都给汝补,汝补缺后,好好察吏安民罢。”金口玉言,让此后林则徐的仕途青云直上。

林则徐对老师的帮助心怀感激,并将这种感恩化为察民疾苦的实际行动。生活中,他和老师也是情同手足。就拿他和沈维鐈老师来说吧,两人之间可谓如兄如父。沈维鐈待学生如亲人,林则徐重情重义尊师长,两人交往甚密。

沈维鐈,字子彝,浙江嘉兴人,进士出身,官至工部左侍郎。这样说,大家对沈维鐈可能还会感到陌生,但如果提及清代的一位重量级人物——曾国藩,大家就未必会如此陌生了。其实,曾国藩这位名臣大咖就是沈维鐈的学生。

道光二年十二月,在杭州为官的林则徐专门给福建掌管教育行政事务的沈维鐈写了一封信:

……缘将乐正学书院癸未岁主讲,本经叶中丞荐定杨君思敬,业已关订。兹杨暂回杭州,忽于十一月去世。此席总须延人,而福州尚未得杨君之耗,谅无捷足先谋。但求老夫子大人或自致书,或转嘱中丞及曙方伯推荐,谅无不成。铭感兹施,有如身受。则徐与杨君同年,目见其事,并非得自传闻……

林则徐对老师说,叶中丞推荐到将乐正学书院讲学的老师杨思敬,回杭州时,忽然在十一月份去世。将乐正学书院的主讲应该要聘请他人了。现在,福州方面还没有得到杨思敬去世的消息,请老师帮助推荐一下。我与杨思敬是同年,亲眼看见其事,假不了。

那么,他要给恩师推荐的这个人是谁呢?是他姑舅的表哥陈象仪。对此,他在信中写得十分清晰:“则徐姑舅表兄陈象仪,由丁卯孝廉取宗学教习,报满后以教职用,选授瓯宁教谕,正在赴任,忽丁外艰。此后再俟得缺,总在十余年后,而家贫如洗,无以为活。其文理素优,曾为函托朱芝圃前辈代为觅馆,迄无就绪。顷适有机会,似可仰荷吹嘘。”

林则徐给老师说,我的亲戚陈象仪非常优秀,但是家庭困难,现在雪上加霜,他的父亲又去世了,找了朱芝圃前辈帮忙为他寻找教书的地方,但始终没有消息。现在机会来了,老师您就帮帮忙吧。

林则徐是个“自奉俭,而资助族戚,岁必数千金,尤爱士,所至必择其秀异者,召入官署,勗以学行”(李元度《林文忠公事略》)之人,乐善好施,毕竟他自幼深受“仁爱、立德、行善”等家风熏陶,帮助亲朋好友推荐就业是件再自然不过的事情。问题是,他为什么向老师推荐亲戚去教书的地方不在福州近郊,而是远离福州千山万岭的将乐正学书院呢?这得先好好了解一下将乐这个正学书院。

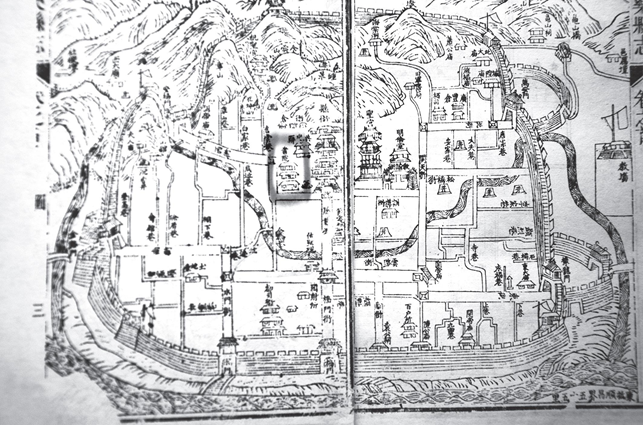

正学书院距离宋代理学大师杨时读书处所在地含云寺不到一公里,书院位于华山山脚,含云寺建在华山山腰。清代乾隆版《将乐县志》对书院有着翔实的记载:“万历壬寅年(1602年),知县傅宗皋始取县治右皇华馆旧址建五经书院。内分五馆:中为大厅,每馆厅房大小二十六间,约计百余间。清初,遭兵毁,仅存屋三间。清乾隆十七年(1752年)重建,改名正学书院,有厅房三十多间。”“……前为大门,匾曰‘正学书院’;门内造屋三间,旁两间,为馆人憩息之所;作二门,旁开两小门,左颜曰‘敬业’,右颜曰‘乐群’;前堂后室,前堂匾曰‘玉华荟秀’,曰‘薰陶观感’;后室中祀朱子像,匾曰‘乐育群英’,曰‘化雨春风’;墙外为庖湢,约计厅房三十间有奇。复厘五经馆田租银数,除完课外,岁赢百余金,为延师束脯费。”由此,可以看出这家书院的历史之悠久和规模之大。

1990年版的《将乐县志》对书院的记载就相对宽泛了一些:“元至清代,儒学教谕和训导均系朝廷命官。书院经学先生由当时名士贤能担任。清嘉庆年间,林则徐之父林宾日主持本县正学书院讲席长达十年之久。社学由乡绅、贡生、监生执教。清光绪二十九年(1903年) 11月,古镛镇小学堂创办,校址正学书院。次年更名县立第一高等小学堂。”此番记载,虽然文字不多,但已直接了当地告诉了我们,林则徐之所以会关注上距福州路途遥遥的这家书院,向老师沈维鐈举荐亲戚陈象仪到此地教书,是因为他的父亲已经先期到这个书院工作过十个年头,对书院的环境和运营情况,他十分地了解。

可是,林则徐的父亲林宾日当初又怎么会相中正学书院,到那里教书呢?

十载书院情

让我们再把目光从道光二年(1822年)前移十几个年头,到嘉庆十年(1805年)看看。

1827年,林则徐在《先考行状》中写道:乙丑(1805年)以后,不孝则徐以家食难给,不得已假馆于外,府君亦赴将乐,主正学书院讲席者十年。将乐人文素盛,中稍不逮,书院虽设,几为具文。府君每岁春往冬归,以朱子分年读书之法,与诸生相切劘,其贫不能赴省试者,解囊为助,由是士气奋兴,科目复盛。士皆感服,相率为府君立像;府君以其近名力止之。维时不孝霈霖随侍左右,府君一以教则徐者教之,出入顾复未尝离也。辛未,不孝则徐通籍翰林,请假归省,逾年还朝奉职,府君以不习北方水土仍里居,谕之曰:“词臣当敦品力学,求称侍从之职,勿以我为念。”丙子春,不孝霈霖入庠。是秋,不孝则徐典试江西。府君自以踬于场屋,倍知科名之难,屡谕:“衡文当慎之又慎。已荐之卷,首场三艺当通阅到底,逐篇分评;未荐之卷,亦必逐卷有朱笔批点。”不孝谨如命行之。

“乙丑以后”究竟指的是哪一年?这则《先考行状》记录里没有明确,但《林则徐大事年表》有着清晰记载:“1807年二月,林则徐为新到任的福建巡抚张师诚所识拔,招入府内当幕僚。同年十二月,父林宾日受张师诚举荐,赴将乐县主正学书院。”原来,林则徐父亲林宾日也是因巡抚张师诚的举荐,得以前往将乐担任老师的。

为什么这些人都对到将乐教书情有独钟?那是因为,古代的将乐也是名扬八闽的:早在3000年前,古闽越人就在此繁衍生息。东晋干宝《搜神记》中《李寄斩蛇》的故事便发生在将乐。一直以来,这个县人才辈出,仅宋代就出了4位朝廷尚书。被尊奉为“闽儒鼻祖”“程氏正宗”,为世人留下“程门立雪”佳话典故的北宋著名大理学家杨时便诞生于此。这里经济繁荣,人文鼎盛,早在南北宋时期,已一度成为全国银币出厂量最高的州县。据《将商发展史》记载,乾隆二十六年(1761年),全县4万余人口,仅时隔短短68年,因为百业兴旺、县域面积扩大等多方面因素,到道光九年(1829年),全县人口已高达19.6万,这数据相较于今天的将乐县人口还要多出个好几千。正如林则徐在《先考行状》所说:“将乐人文素盛”!

那么,林则徐为何在《先考行状》中又会说将乐“中稍不逮,书院虽设,几为具文”呢?这是不难理解的。会发出这样的感慨,他或许是觉得将乐在过去出了那么多人才,到了清代有所没落,在教书育人方面的工作不太被重视,不应该。毕竟,过去的将乐是人才辈出的,宋代就出了响当当的理学大家,出了4位朝廷尚书。

细细研读林则徐所写的这份《先考行状》,觉得信息量非常大,这里试拿出几个方面做一下分析:

其一,林父是因“家食难给”去将乐正学书院当老师的。林宾日(1749—1827年),嘉庆侯官岁贡生,一生未仕,以教读为业。他与妻子陈帙生育子女十一个,其中长子林鸣鹤早夭,要培养次子林则徐、三子林霈霖及八名女儿,家庭的艰辛可想而知。据林则徐玄孙林崇墉写的《林则徐传》记载,林家“历代固守儒业”,林则徐祖父是个廪生,长期飘泊在外教书谋生。由于“家口浩繁”,家境日渐拮据。到林则徐父亲林宾日手里,已是“家无一尺之地、半亩之田”,落到社会贫困阶层的地步。

其次,林父治学严谨。他是带着使命前往将乐教书的,因为“将乐人文素盛”,实属不该“书院虽设,几为具文”。于是,他每年春去冬回,因材施教,因人施爱,取得了不凡的成效:与学生相互切磋,有家境贫困不能到省城考试的学生,会解囊帮助,使学子们学习士气高扬,将乐的科举考试逐渐恢复兴盛。

第三,林父十分注重家教。对于在外工作的林则徐,他常写信教导,要孩子“词臣当敦品力学,求称侍从之职”等。在将乐教书期间,林父把林则徐时年十岁出头的弟弟林霈霖带在身边。对于这个孩子,林宾日有着特殊的情感。据《先考行状》记述,林宾日有兄弟四人,林宾日年龄最小。他的大哥早年一直没有生孩子,林宾日便把自己的长子林鸣鹤过继给他,可惜这孩子去世得早,他便“抚从子逢吉若己子,携往将乐书院,教之读书,月赡其家,既又为之谋衣食之地,至今如一日”。

1807年二月前往将乐教书的林宾日已是58岁高龄。据《将商发展史》记载,“清代,将乐县为延平中治,距府二百二十里,距省五百四十里”。一位年届花甲的老人去一趟书院或是回一趟家要走上500多里坎坷之路实属不易。这让在外工作就职的林则徐十分牵挂,多方打探父亲消息,多方托人帮助,希望给予父亲一些关怀和照顾。嘉庆十七年十二月初五,林则徐在给时任福建巡抚张师诚的书函中写道,“新任将乐令谅已到闽,家父馆事,如蒙俯赐提及,感刻益无既极。”嘉庆十九年四月十八,林则徐从北京寄信给同乡姻亲姜苍雨:“家君将乐之席,明岁尚未可知,就使仍旧接延,而高年远涉,为子之心,何能晏然?思及此则进退维谷矣。”父子情深,由此可见。

让林则徐颇感欣慰的是,父亲教有所成,让将乐的学子们受益匪浅。他在《先考行状》中写道:“父亲的教学方法,谆谆然、循循然,不激不厉,而使人自乐于向学。弟子学有所成数十人,能够像古代求学的人那样约束自己,全是教学途径对呀。”“讲授书史,必示以身体力行近理著己之道,罕譬曲喻,务使领悟而后已。”

三幅饲鹤图

“……君本玉堂仙人姿,罡风吹坠瀛海湄。玉华洞天天下奇,飞凫一至膏雨滋……”在这首写于道光十年夏的《题彭鲁青大令<冶山饯别图>》中,林则徐以将乐玉华洞的美景奇观借景叙事说理,鼓励好友要有战胜困难的决心和信心。此前,他在《题朱笥河先生筠<谷梨精舍诗翰>》一诗中还写下这样的诗句:“许燕文望领槐厅,两度闽山驻使星。游到玉华曾作记,聚来石笋自成亭。但逢佳士心先醉,况对名山眼倍青。我感於陵门下遇,瓣香同礼祖师庭……”

由此可以看出,将乐玉华洞在当时已经名声不小。由此更可以看出,林则徐因为父亲到将乐正学书院教书,对将乐的一山一水一草一木都有着特别的情感。

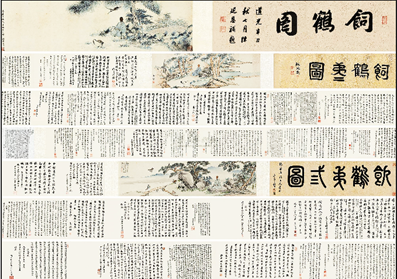

2012年10月,在北京“嘉德大观——古代书画”拍卖专场中,一组《饲鹤图卷》引起广泛关注,最后以390万元人民币落槌。这组图,由《饲鹤图》《饲鹤第二图》《饲鹤第三图》三幅组成,其中《饲鹤图》的作者就是林则徐的父亲林宾日,“第二图”和“第三图”是林则徐在父亲去逝后,为缅怀父亲,先后于道光丙申(1836年)及第二年,分别延请江苏诗人、画家汤贻汾和广东诗人、书法家吴荣光,以同一题材重新创作的《饲鹤图》“续篇”。

在古代,鹤多被喻为“仙禽”,象征着圣洁、清雅、长寿。一生淡泊名利、不慕荣华的林宾日爱鹤,常常以鹤自励,表达自己清风亮节和恬淡的心境,这在很大程度上也影响了林则徐。

《饲鹤图》为林宾日花甲之年,也就是他到将乐正学书院教书的第二年所画。画面着色淡雅,构图简洁:林间松下,一个老翁镇定超然地坐在石上,离他不远的前方,一只鹤正悠然自得地漫步,再前方是一片任由驰骋的广阔空间。整幅画彰显了雅淡、清远、闲逸、奋发的意境。画幅的右边是林则徐老师陈延恩于道光辛丑年秋补题的行书“饲鹤图”,画幅左边落款“嘉庆戊辰长夏晹谷自绘于将乐正学书院”,下钤白文“林宾日印”。从林宾日自怡自乐绘画的这幅作品看出,他对将乐正学书院的教学生活比较满意,对家境的逐步改善充满信心。

对于父亲的这幅画,林则徐自然是喜爱有加,奉若珍宝。父亲去逝后,他一直把这幅画带在身边,并请汤贻汾、吴荣光等人以鹤为题,又先后创作了两幅“饲鹤图”,形成第二、第三卷,并邀请了诸多官宦、名士题跋。“爱此羽毛偏洁白,向来进退总分明。……此去携图过江汉,白云黄鹤几沉吟。”这些题跋内容丰富,有的以鹤的品质赞誉林氏父子的清廉操守,有的则从不同角度彰显林则徐爱民忧民的杰出理政能力。

饲鹤图

这三幅图,因林父在将乐所绘的《饲鹤图》而起,伴随林则徐辗转四处,形影不离。以图自励,这是林则徐对父亲的怀念,更是对父亲精神品性的传承,亦算是他对将乐书院曾经滋养了他贫寒家庭的一种感恩吧。

(本文作者系福建省作协会员,将乐县政府办公室 主任)