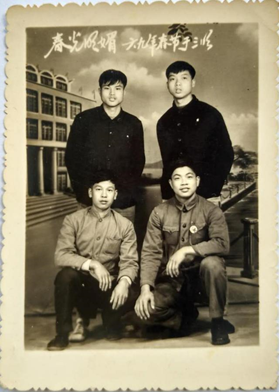

■ 邓 衍 森

人生如歌,晃眼间自己已步入古稀之年。回首人生之路,知青的十年岁月生活,历历在目,难以忘怀。我是千百万知青一员,愿将自己亲见、亲闻、亲历的生活经历叙写出来,也许对于后代有启迪和借鉴作用。

三年“服务队”磨炼

1966年5月间,文化大革命爆发了,正在三明一中念高二的我,和全体学生一样,只好“停课闹革命”。红卫兵“大串联”运动结束后,我和市区那些家庭经济困难的学生,都不愿参加所谓的“造反派”活动,纷纷到各自居委会(当时城关有文革、立新、向阳、朝阳、东风、建设、白沙等6个居委会),报名参加市社会服务队劳动。这个社会劳动服务队的性质,实际上就是失业人员管理处。有单位需要钟点工的,就往这里找;有基建队要临时工的就往这里叫。总之,社会上临时需要的各种杂工、粗工、脏活、累活、重活,都到服务队里找人,服务队是当时底层劳动力供应地。从人员组成来看,它形形色色,五花八门:有自由职业者,有因种种原因脱离单位者,甚至有部队转业无法安排工作的军人;当然,多数是待业青少年。我们这批学生的加入,无疑壮大了这支队伍,提高了他们的文化素质。同时,我们这些学生都是家境比较贫寒的,家里不容许我们长期“游手好闲”吃白饭。因此,服务队成了锻炼我们劳动本领的“熔炉”。当时,学校已关闭,同学纷纷走散,社会武斗正酣,“知青”的名份还未诞生,加入“服务队”劳动,对于我们这些学生来说,真是“雪中送炭”。而从日后“知青”生涯来看,这三年繁重而艰苦的体力劳动,实际上揭开了劳动谋生的序幕。

最难忘的是三明铁路“362”护坡挖土方工程。这是我参加服务队以来历时最长的、最艰难、最危险的劳动。先看工地,偌大的一面陡坡,山石突兀,草泥灌木杂混,坡势陡峭,随时都有巨石滚落的危险。几十米下方,正是蜿蜒穿伸的鹰厦铁路。铁路斜下方,又是碧波荡漾的沙溪河,阳光照射,波光摇晃,令人头晕目眩。我们干什么呢,就是要将陡坡坡度削缓、坡面削平,然后让铁路专业工程队砌上毛石护面(花岗石),防止斜坡塌方,让火车畅通无虞。要知道,我们可是刚走出校门的学生,如此粗重的工程哪会干?但是我们有的就是力气,有的就是勇气,初生牛犊不怕虎。在有关人员的指点下,我们边学边干,硬是学会了挖土方、溜山石、扶钢钎、打炮眼等技术。也许有人问,干这些活要上岗证啊?没有,当时没有这些规定。好在服务队里闽南人多,开山采石是他们的拿手本领,耍大锤、扶钢钎、打炮眼不在话下。说实话,他们干活的姿势,嘴里哼唱着曲调,脸上自信的神态,是力的展示,更是美的呼唤!我们是学生,是年轻人,苦和累算什么?不久便学会了。自然,我的双手,也留下了干活不朽的痕迹:血泡累累,伤痕纵横,我有一次不慎被八磅锤击中的伤疤,至今还留在手臂里做“纪念”。

偶尔事故也难避免,幸亏老天爷垂怜,没有酿成大祸。事情是这样:服务队有一位转业军人去领雷管,准备放炮炸巨石用。他从仓库领来时明明是10根,而到工地时却变成9根。这可是一件天大的事,特别文化大革命期间,是要上纲上线的。领雷管的是一个转业军人,虽然政治方面没什么问题,但也要查三代,查背景,写检查逐级上报,事情没完没了的,大家都急得像热锅上的蚂蚁,不知如何是好。幸好我们几个学生腿快眼疾,沿路细查,雷管终于失而复得,最终全队欢呼声雷动,齐呼“毛主席万岁”……

服务队劳动三年,是我们这些知识青年劳动的开端,也是农村插队生活的序幕。我们在服务队无事不做,除了上面所说的挖土方外,多数是打零工。我曾在三明酒厂焊过锡(过滤器用的),三明明露酒的甘甜、固本酒的药香和白干酒的浓烈,至今记忆犹新;在城关冰厅炉房捏过煤球,回到家里,全身乌黑,家人都认不出我了,成了名副其实的“黑人”……劳动是辛苦的、单调的,但想起马克思所说“劳动创造人本身”名言,心里又泛起阵阵喜悦感。特别是在我领到第一份工钱时,虽然很菲薄,但瞥见母亲那欣慰的目光,弟妹因有钱买西瓜那雀跃的神态,真是暖流涌动,得意洋洋。心里想,我会挣钱,能帮助父母赚钱养家糊口了。

然而,我的大学梦始终萦绕心中,挥之不去。我栖息的陋室里,虽然只有一床一桌一箱,但箱里珍藏的全是我心爱的教科书、文学书籍等。每每夜深人静时,我总爱打开箱子,翻开书本,陶醉在书香中。

七年“半农半工”

1969年下半年,在毛主席“农村是一个广阔天地,在那里是可以大有作为的”口号指引下,我们最终成为“知青”,都先后到三明市“知青办”办好有关手续,插队农户,成了农民。我因为是本地人,就直接在三明城区公社城东大队插队。因为城区公社以种菜为主,户籍是菜农。我的人生之路亦顺利延伸,由学生,到服务队,再落户农民。

在城东大队七年的时光中,我先后被分配到粮队种粮和板车队搞副业。所以,我的知青生活是“半农半工”。为什么这样说呢?原因是“种粮”干的是“农”活;“板车队”做的是运输,属“工”活。

先说说“半农”生涯。我们是农民,接受贫下中农的再教育,干农活是天经地义。我的第一感觉是,农民确实是辛苦啊!

先说说冬天的“挖稻根”吧!冬天是生产队的闲季,天寒地冻,似乎是无事可做。但正如白居易说:“农家少闲月”,寒冬没闲着,为了第二年的春耕,冬天必须将当年的老稻根先清除。我们城东村的水稻田多在高远山垅上,晚稻田里都是霜雪,寒冷异常。记得刚插队的第三天,我就被安排到妙元山下“五斗仔”晚稻田里挖稻根。当时温度是零下3度,天气倒是晴天。我们扛着锄头,带着草袋饭(午饭),冒着刺骨寒风,早上8点出发。因山路崎岖蜿蜒,路滑难行,硬是走了2 个钟头才到。一到田头,冷风刺骨,身体瑟瑟发抖,鼻涕直流,我们哆嗦着不敢下结冰的水田。队长率先脱下草鞋,卷起裤子,露出大腿,踏入水田,拿起锄头挖稻根。他怕我们知青初来不知如何干,再三交代稻根挖起后要踩入泥里,才会腐烂,日后好插稻秧。我们见状,也只好硬着头皮,除下绒裤,卷起外裤,跟着跳下水田。水田有深有浅,有大有小,有安全的有危险的,个别烂泥田,能让整个人陷入。有经验的农民伯伯及时指点我们,避免意外事故发生。当时的情景是这样:下水田时我们脚是赤红的(冻的),下水田后便逐渐变紫的(血液不通),一个钟头后成了木头的(失去知觉)……我们手里的活还不能停,人顿时似乎麻木了。好在一个钟头后,队长与老农们烟瘾来了,纷纷上了田埂抽烟。我们也借机上了田埂,队长友善的递烟给我们,我们扭捏地接过烟,也学抽起来,呛人的烟味弄得我们几个知青咳嗽不停。从这天起,我们就学会抽烟了。每天的农活是有指标的,晚稻田干活规定是要带午饭的,中午须吃冷饭,傍晚才能回家;有的人回家还要带一担柴火,百来斤的,一天要花多少体力可想而知。

“双抢”更是我们最难忘的日子。每年农历“立秋”前一个月,俗称“双抢”,是生产队“抢收” “抢种”最繁忙的时节,因为晚稻必须在“立秋”前插完,否则颗粒无收。为此,大队开办了“农忙食堂”,集体吃大锅饭,并制定了严格的作息时间:每天早上4点起床,4点半准时开饭,5点钟出工;午饭田头吃,中午不休息;下午回来要挑谷子,重量150斤以上;必须住在小蕉(距离城关20里左右)寮房里,“双抢”结束才能回家。也就是说,20多天要呆在山沟里。这可真是一段“生存”的考验啊。每天天还没亮就得起床,工序要割、要打、要挑、要过磅(要保质保量),劳动强度可想而知;午饭要在田头或肥寮上吃,其难度更是不能想象:阳光下围着吃,热得了不得;在肥寮上吃,地下全是猪粪,即使铺是塑料袋,气味还是难闻,脾胃不好的人,经常边吃边吐;天黑收工,累了一天,想洗个热水澡,而人那么多,热水也难保证。夜晚,在茅草房简易卧床上刚想睡觉,硕大的花蚊便成群结队,轮番来袭,令人难以入眠……“双抢”过后,我们都瘦了一圈。

再说说“半工”生活。每天板车队的排工在城关街道的食杂店前进行。因为我们是搬运工,衣着可跟农民不一样,说起来令人害臊:头上戴一顶竹笠,上身赤裸,只披一块四方形白布,下身穿条短裤,酷似影视中的码头工人。这样着装,开始真是有些不好意思,二三十岁的青年了,在熙熙攘攘的街道里穿行,有碍观瞻。便将头上的竹笠扯低下来,避免熟人、同学撞见。平时有货便搬便拉,无货就睡在板车上等货。板车,我想现在的人可能不知为何种运输工具了,当时可是最通用的。它最大的优点就是免去了肩挑之苦,对于我们这些知青来说,肩挑功夫差,手、腿劲儿倒是强项,搞板车运输,我们正适合。

几年中,我成了一个名副其实的搬运工:每天可以拉货往返列东两趟,这是一个强搬运工的极限啊!要知道,当时的公路是凸凹不平的泥路,路面忽高忽低,尤其是雨天,到处是坑坑洼洼;加上公路狭小,各种车辆多,来往极其不便,而板车载货最重可以超过一吨,令人咋舌;我们的力气也是惊人,一次扛水泥可以三包(每包100斤),大米可以驮两袋(每袋180斤)……饭量也大得惊人,午餐甚至吃一斤。

因为年轻,因为心中的坚守,特别是想到农民伯伯都是年复一年这样劳作,我们也应挺过去。但每当夜阑人稀之时,心中总会默默问自己,离开校园已经十年,青春岁月悄悄逝去,而立之年近在眼前。知识何用,人生之路走向何方,心中犹是彷徨。

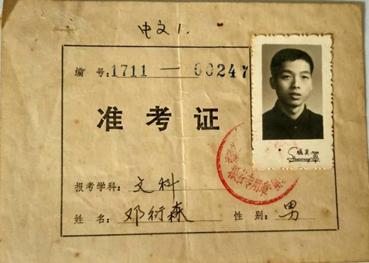

而立喜登学堂

1977年仲冬,神州大地风云突变,春雷涌动,中断了十年之久的高考制度重见天日。高考制度的恢复,无疑是尊重知识,尊重人才理念的回归。对于广大的莘莘学子来说,文革十年,是蹉跎的十年,是人生最宝贵年华的流失。迟来的机遇弥足珍贵,稍纵即逝,不容迟疑。我和几个志合道同的知青一拍即定,马上报名参加高考。令人欣慰的是,家人也极力支持,农友们也纷纷鼓励,增添了我拼搏的勇气。

那是难忘的一个月。我白天干活,晚上挑灯苦读。资料奇缺,或借或抄;课本缺失,收购站寻找;考纲不明,自行琢磨……凭着自信,凭着精神,凭着“老三届”功底,功夫不负有心人,1977年的年冬岁末,我们许多同学终于通过“千军万马的独木桥”的高考,成为一名梦寐以求的大学生。

当然,进入大学学习,对于我个人来说,又是困难重重。因为种种原因,我是属于“不带薪”学生,又是个已婚家庭,妻子是个临时工,收入低微,女儿尚小,须要抚养,生活显然很窘迫。但是,办法是人想出来的。其中的种种努力,这里就不必赘述了。此后,我高校毕业,最终如愿以偿登上自己心爱的神圣教坛,直至2008年退休。

时光飞度,当年的知青生活、难忘的高考拼搏已经40年过去了,往事成了历史。今年6月间《三明日报》的两个记者前来采访我,问我参加首届高考40年后的感想是什么,我回答说“知识就是力量,人生须要拼搏”。这也是我撰写本文的主旨所在。

(作者系三明一中退休语文高级教师,三元区文史研究员。)