■ 陈 书 清

广 播

上世纪六七十年代,三明市区通往全市农村各乡村的简易公路两旁都竖立有一排木头电线杆,电线杆上挂着两对钢线,一对是广播线路,一对是电话线,广播线路接到大队部后,装上扩音设备,通过喇叭就可以广播了,喇叭安装在农村每个角落,喇叭大约30厘米宽、30厘米高,声音洪亮,可以让每个村民都可以听得到。广播的主要内容是转播三明市人民广播电台播放的有线广播,宣传毛泽东思想,宣传党的方针政策,播报新闻、天气预报,也播放“革命样板戏”片段,有时用作队里通知社员们开会、学习之用。一般每天3次播放三明市人民广播电台转播的中央人民广播电台播放的语音节目。有一段时间每天早晨6时30分左右开始转播,7时30分关机。中午11时30分开机,12时30分关机。晚上6时开机、8时关机。后来由于电视的逐步普及,广播渐渐的停播了。

手摇电话机

当时使用的电话机是“磁式手摇电话机”,连接在电话机上的有两节特号干电池。干电磁的体积和现在 “银鹭八宝粥”圆形包装罐大小一样,电池的两极接在电话机上,就可以打电话了。当时的电话机上没有数字,只有可以转动的手柄,打电话时只要转动手柄就可以了,先接通所在区域邮电所的总机上(也称电话交换台),话务员接通电话以后问清楚电话要挂到什么单位,就将电话线接转到所需单位,这时双方就可以通话了。若需要挂长途电话,先由当地邮电局总机挂通外地邮电局总机,再转到要挂的单位。那年代没有家庭电话,人们无事是很少打电话的。当时到邮电局打电话时先排队、交押金,叫到号以后再去有编号的电话间里接电话,然后再到服务台结账。

后来程控电话取代了手摇电话,电话走进了每个家庭。

电 报

电报是由发报方将电文先译成民用明码发到对方接收电台,接收方电台收到民用明码电文以后,将电报内容翻译成文字,再由投递员把电报送往各家各户。在乡下邮电所看到工作人员发电报的流程:先由客户填好电报单,电报单上每个填写汉字的方框下方有一排小格子,是邮局工作人员填写电文明码的。前台工作人员在计算好电报字数收费完以后,就直接把电文译成电报的明码数字,然后再将翻译好的电文数字播报给发报台。熟练的工作人员都能直接翻译出来,只有遇到生冷怪癖的汉字,才会偶尔翻一下《标准电码本》。遇有发给乡下的电报,邮电局电台的话务员就用明码播报给乡下邮电所的话务员。邮电所的话务员接到明码电文以后将电文译成汉字,然后由投递员分送到各家。

为了避免电报接收台和乡下邮电所之间沟通时的语音误差,邮电局有一整套播报明码电文的读法:“1”念妖;“2”念两;“7”念拐;“8”念别,“0”念洞。3、4、5、6、9照原音念。为的是避免接收方听错、记错以致译错电文。我现在存有一本当年自购的《标准电码本》。例如“陈”字:数字编码念7115,读音“拐妖妖五”;“书”字:数字编码念2579,读音“两五拐九” ;“清”字:数字编码念读:3237,读音“三两三拐”。

在三明发给乡下的电报是第二天早上由投递员投送各家各户的,当时拍发电报给对方一般都要两天才能收到电报。“加急电报”在城里交通便利的条件下一般可以在4小时以内送到。后面随着程控电话的逐步普及,电报业务也消失了。

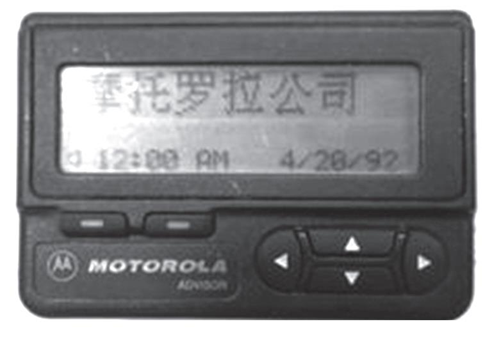

传呼机(BB机)

上世纪九十年代初,传呼机开始流行了。我当时使用的是“华鹰”传呼机,花了人民币320元购机,每月需要缴纳服务费20元,每部传呼机都有号码,用电话拨打了传呼机的号码,电话刚一拨通,传呼机就“B、B、B”的响起来了,拨打的电话号码在传呼机上显现出来了,我当时办理的是价格比较便宜的“数字传呼机”。当时在市面上还有另一种“摩托罗拉”传呼机,称作“中文传呼机”,这种传呼机是可以显示中文文字并留言,字数不超过30个,相当于后来手机上显示的短信。

当时街道两侧人行道上,隔不远距离就设有公用电话亭。只要响起传呼机的“B、B”声,紧接着人们就会赶紧找就近的公用电话亭回电话。后来,随着手机的普及传呼机业务就消失了,街道两侧人行道公用电话亭也消失了。

手 机

上世纪八十年代中叶,在三明市区有使用一种“无线对讲机”,主要在森林、消防系统中使用。这种对讲机调整好评频道以后可以实现远距离(10公里半径)定向通话。当时也有商家买来使用,这应该算是最早的移动电话的雏形了。现在三明市区一些比较有规模的酒家餐厅里,餐厅工作人员还在使用这些设备进行内部联络。

上世纪九十年代初,传呼机开始流行的同时,也出现了“移动电话”, 俗称“大哥大”,价格昂贵,刚开始每台3万多元,且“个头”大,足有半块砖头那么大,当时大多数职工的每月工资只有100元-200元,只有少数“老板”用得起。渐渐地就有更小的手机代替砖头式的“大哥大”手机,价格也逐步便宜了。2002年,市面上就出现了“小灵通”手机,是电信公司出产的品牌,要求跟家庭电话主机捆绑在一起使用,可以用家庭的座机电话号码办理手机。随着我国电信事业的飞速发展,手机不断升级换代,越做越小了,价格也便宜了,手机也逐步普及了,现在手机人手一部,手机在人们的日常生活中占据着重要地位。

(本文作者系三元区民歌协会会长)