■ 郑树钰

2019年11月8日,三明市上杭支乡协会会长、三明市客家商会副会长刘娣和笔者驱车往三元区中村乡杜水村参加重建汀州会馆的会议。参加会议有附近的前村、米洋、大焙坑、南坑草龙等村子的客家人近200人。会议回顾了杜水汀州会馆的历史,商讨了重建方案,组建了筹建班子。

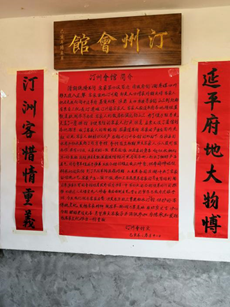

杜水村是大山之中的一个村子,青山绿水,几十户人家,在振兴乡村建设中,加强文化建设,拟重建在这个村历史上曾辉煌一时的汀州会馆。我们现在虽无法一睹会馆的旧貌,但村领导却在一间新建的简易房间里对原会馆作了简介。这间房间正中墙上,上方悬挂了“汀州会馆”牌匾,下方张贴了“汀州会馆简介”文字,简介两旁是一副对联:右:“延平府地大物博”;左:“汀州客惜情重义”。会馆简介(原文):

“清朝乾隆年间,客家第四次南迁,清政府的‘湖广填四川’移民进入尾声,客家腹地汀州府却是人口增长时期。这时客家人把目光投向闽中延平府,嘉庆初年,沙县、大田、永安等县的山上到处都有来自上杭、长汀、连城汀州籍客家人。客家人在延平府各地种植蓝靛造纸制茶等为生。客家人均散居在偏远的山上,为了便于联系,先是盖了一座驿馆,方便来往的客家人打尖休息,后来又设了差信到各地联系,成了客家人的联络站。在嘉道年间,客家的产业在国内走红,因此,客家人继续扩大生产,在福州汀州会馆的帮助下,在沙县的水南和杜水盖起了两座会馆。会馆成立初期,广大客家人以入股形式合作,共有108股。大家团结一致,众志成城,把客家的产品经杜水挑往洋口仔装船运往沙县安排装船发往福州或全国各地,打出了独特产品名气,因为常年往返于沙县,又在会馆的楼上安上神龛,供奉海神妈祖祈求她的庇佑。到了民国军阀混战时期,工业革命的浪潮冲击了客家的传统工艺,客家产品一蹶不振,再加上匪患连年,客家的商业面临(倒)闭。后来,沙县水南的会馆被省政府设为沙县一中,而杜水的会馆随着时间的推移,也逐渐人去楼空,无人修(缮),最后墙倒屋荒,昔日的繁华已成为过眼云烟。今天,我们做(作)为客家后裔决定在原址上重建杜水汀州会馆,保护好客家传统文化,发扬客家精神。”

上文中写到“客家第四次南迁”,这个提法不科学,曾经有人提客家五次南迁,实际上前三次是中原汉人南迁,还不是客家南迁,唐宋元初时期,在闽、赣、粤边形成客家民系和客家文化后,才有客家的迁移,文中提的客家第四次南迁应改为客家迁徙。“汀州会馆简介”主要告诉我们,清朝乾隆年间,历史上的汀州府所辖人口大增,人多地少,客家人需往外迁徙,以求生存和发展,他们看中了延平府“地大物博”,就往延平府所辖县及周边县迁徙。清嘉庆初年,沙县、大田、永安等县山上已有一批上杭、长汀、连城等汀州府籍客家人迁入。这些人主要从事一是种植蓝靛,这是一种可制染料的植物,可用来染布等;二是造纸,因这些县山上毛竹多,嫩竹加工可用于造纸,大多造草纸,也有造毛边纸,如将乐县龙栖山长汀县客家移民就在此造毛边纸。据《将乐县志》载,1976年这种纸(毛边纸)选调进京作为印《毛泽东诗词》线装本和主要历史书籍的专用纸;三是种茶、制茶等。客家人为了便于联系和交通方便,先盖了驿站、后增设信差成了联络站,继而在福州汀州会馆帮助下在沙县水南和杜水盖起了两座会馆,会馆以股份制形式合作经营。把纸、茶、笋干、香菇等土特产品由杜水经池山、孝坑翻山越岭,跋涉七八十华里的羊肠小道挑到洋口仔装船运往沙县再发往福州或全国各地。洋口仔属现梅列区洋溪镇,是沙溪河的一个口岸,当年这里设有墟场,逢3、8日赶墟热闹繁荣。会馆供奉了妈祖天后娘娘祈求庇佑,定光大佛是客家人的保护神,因会馆货物要走水路,所以妈祖也成了客家保护神。从简介的情况看,当年会馆经营得很不错,但到了民国时期有的被改作他用,有的年久失修,会馆就销声匿迹了。

客家人似乎对会馆情有独钟,往往每到一地,都想建此设施,明代清流裴应章尚书在京任职时牵头在京创建了汀州会馆,使在北京的客家人有了个“家”,现成了北京市文物保护单位、旅游参观点。在南洋新加坡客家人兴建了上杭会馆、永定会馆、大埔(茶阳)会馆等。会馆给人的感觉就是一个洋溢亲情、乡情、友情的“大家”,体现了客家人重情重义,彰显了客家人团结、奋斗、互助、合作、发展的客家精神和客家文化。因此,现杜水和周边村的客家人依然怀念那个客家人团结奋斗,造就事业辉煌的会馆,聚力重建新的汀州会馆,弘扬客家文化。

(本文作者系原三明市文化局局长)