■ 陈则慧

( 梁中秋(1929-2008年4月),出生于越剧世家,浙江省嵊州市长乐镇人,为福建省著名戏剧家、中国戏剧家协会会员。)

上世纪八十年代曾经红遍闽西北和福州沿海以及江浙两省的沙县越剧团,他们演出的剧目和精彩的表演,无不是大街小巷百姓茶余饭后热议的话题。

沙县越剧团前身是新嵊、群乐越剧团。1951年由班主卢俊川组成一个演出团体,在建瓯县、南平市、永安县、沙县等地演出,后在沙县落户。

沙县越剧团在1953年,部分演员受聘于永安,而后改组为长汀县越剧团,新嵊、群乐越剧团随即解体。同年9月,卢俊川受沙县县委委托,重新聘请演员,正式建立沙县越剧团。卢俊川任团长,王传奎任副团长。1961年至1963年,剧团曾到广东汕头、江西南昌及上海、杭州等地演出。1961年冬,国务院副总理邓子恢在闽视察时,观看剧团青年演员演出的《刘海戏金蟾》《乔太守乱点鸳鸯谱》。1963年1月,剧团移植莆仙戏优秀剧目《春草闯堂》赴上海演出,后又到杭州公演,连演38场,浙江省广播电台曾播放演出实况。京剧表演艺术家盖叫天还邀请全团演员到他家作客,讲授技艺。

党的第十一届三中全会后,剧团先后创作演出了古装戏《铲平王》(杨占春、梁中秋编剧)、《状元谜》、《文珠覆舟》、《卖花女》(梁中秋编剧)及现代剧《卖儿记》(李铁华编剧)、《芙蓉镇》(梁中秋改编)等。1979年前后,剧团陆续在浙江省、福建省三明市等地招收学员31名,并排演了《碧玉簪》《小姑贤》《打銮驾》等。1979年9月,文化部部长黄镇在建宁观看学员队演出。1981年,《卖花女》参加福建省创作剧目调演。1982年初,福建省人民广播电台录制了黄振、贾洁清、黄春燕的唱段,由中央人民广播电台推荐向全国播放。同年8月,剧团据闽剧《曲判记》改编为越剧《洞庭浪》赴上海演出。尹桂芳、秦瘦鸥等艺术家曾在《新民晚报》发表评论文章,上海电视台播放了全剧演出录像。

说到沙县越剧团,就不能不提到编剧梁中秋先生。大家都知道越剧界有十姐妹,但极少知道越剧界也有十兄弟。长乐籍著名剧作家、现已离世的梁中秋就是当年嵊县越剧十兄弟的大哥,俗称“梁哥哥”。

梁中秋出生于1928年,长乐镇人。父亲是农村“草台班”班主,幼小的梁中秋就跟随着父母走村串镇,台边丝弦管乐鼓,台上生旦净末丑,台下痴迷陶醉的观众,早早地在他的心灵烙下无法磨灭的印记。

梁中秋有着惊人的记忆力。6岁时,他就开始跟着演员学唱词,《红楼梦》里湘云一段唱词:“阿房宫,三百里,住不下金陵一个史。襁褓之中父母亡,自幼坎坷泪暗吞。敢将十指夸纤巧……”他听了两三回,竟然就能随口吟唱出来,虽不解其意,但不得不令人称奇。12岁那年,他开始学京胡,戏班子里当一名京胡手。20岁,他离开父亲的戏班,到当时浙江龙游县越剧团当主胡,并开始创作戏曲。1956年,他试着把明传奇《绣襦记》改编成越剧《李亚仙传》,上演后,引起轰动,连演10多场,浙江省东海文艺出版社还为他出版了单行本。

这时的梁中秋28岁,一个只上过5年半学的人,就这样走上了编剧的道路。本以为从此“直挂云帆济沧海”,谁知“上穷碧落下黄泉”,命运给他开了个不大不小的玩笑。

也就在1957年的“反右”斗争中,他不幸躺着“中枪”,成了“右派”。一路跌跌撞撞、磕磕碰碰地混到了闽北(当时沙县隶属南平专区)。那是1961年,他落户在沙县越剧团,担任编导。那时闽北创作队伍十分活跃,几十年后,省群众艺术馆研究员、作家陈茂松回忆当年闽北创作论坛和代表剧目依然赞不绝口。虽然是“右派”,依然活跃在闽北剧坛,人们没有亏待他,因为是“老戏骨”,上场能编会导,登场会拉胡琴,剧团需要他的“绝活”。

也因为有了“右派”这顶帽子,使得他妻离子散。还令人啼笑皆非的是,到了我党拨乱反正,他要求组织甄别平反时,组织部门经查证,他的档案中没有“右派”的认定记载,当时只是口头宣布,白当了20多年“右派”,白受了20多年,白背了20多年黑锅。虽然心头一下像卸下了千斤重担,一身轻了,可泪奔了:20多年,失去了温馨的家庭,失去了正常人奋进的机会,失去了追索不回的时光……

1980年,为了弥补女儿受牵连的苦楚,他在50岁时就申请了退休,为的是让女儿补员,有一份正当的工作。当时我正在沙县外贸公司推广农村菇类栽培,他知道我是他好友张永华先生的爱徒,而且我父亲同样是“右派”还加“现行反革命”,一样烙下时代的印记;还有就是他只读了5年半的书,我也就小学毕业,比他多上半年学,所以一见如故。他离开沙县越剧团是为了子女的新生,让我“替补”编剧一缺。也从那时起,我与梁老成了忘年交好,也与沙县越剧团结下了不解之缘,这是后话。

一颗有生命力的种子,不论吹到哪里,就会在哪里生根、开花、结果。他一生奔波,也落下一身疾病。记得文革期间,他去深山里的伐木场找兄弟“讨”生活,几十里山路一路咳血,后来他夸张地说,大约咳了一脸盆,居然还没躺倒。

改革开放后,大地喜迎春风,梁中秋也忙着春播夏种秋收。他创作了古装戏《卖花女》,让沙县越剧团参加了省戏剧会演。虽然他很难割舍一生钟爱的团队,但还是离开了沙县。那时起先后受泰宁县梅林戏剧团、明溪县黄梅戏剧团、大田县高甲戏剧团、建宁县越剧团、宁化县越剧团、清流县越剧团、三明市文化局剧目创作室、三明市群众艺术馆、福建省芳华越剧团、福建省闽剧实验剧团等单位的聘请,兼任编导和创作辅导工作。他从县团到省团,从繁华都市到偏僻山区小镇,不辞劳苦为福建新时期新戏剧的崛起作出了贡献。

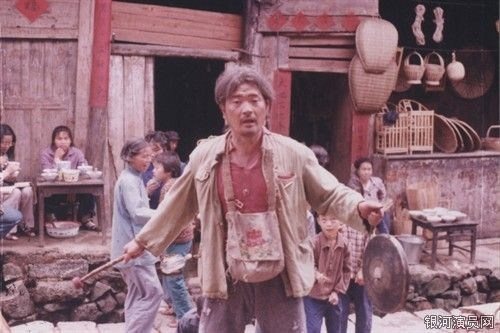

梁中秋除了整理改编本剧种的传统剧目外,还独立与友人合作,根据多种不同体裁的文艺作品改编成越剧,有古华的长篇小说《芙蓉镇》、电影文学剧本《秋决》、歌剧《素馨花》等;根据古典名剧和其他地方剧改编的,有如元杂剧《裴少俊墙头马上》、明传奇《绣襦记》和闽剧《梅玉配》《曲判记》《花轿错》等。尤其是根据小说《芙蓉镇》改编的现代戏曲《芙蓉镇》,那是在戏曲界“一石激起千层浪”。记得是1982年初,三明地区文化局召开了戏剧创作会议,会上重点研讨了原著《芙蓉镇》怎么搬上舞台。已故著名诗人范方、已故知名闽剧编剧邓超尘,文化局分管领导虞必达、市文联戏剧专家陈国信、地区闽剧团指导员刘友德、当然还包括改编者梁中秋,还有我等年轻的剧作者。这个戏首先由明溪县黄梅戏剧团搬上舞台,该团导演杨琦曾经是安徽搬上电影银幕的黄梅戏《天仙配》的编剧之一,杨琦执导后的黄梅戏他也参与了创作。(图为芙蓉镇剧照)

可以想像的到,1982年,正值党的十一届三中全会后,作者思想解放,正逢古华的长篇小说《芙蓉镇》的出版,他又有过“右派”分子的经历,他被选上了。这不同于以往题材的戏,需要有驾驭这种题材的魅力和勇气。小说《芙蓉镇》反映一个小山村在极左错误思潮影响下的风物人情;是党的十一届三中全会胜利召开,才使芙蓉镇重新焕发了新的生机。这是“文化大革命”后新创作的比较敏感的题材,刚问世就引起文艺界较大的反响。梁中秋在这种情势下,他能站高望远,在福建省第一个拿起笔来,将小说改编成戏曲。而后在三明市剧目创作室的组织指导下,联手明溪县黄梅戏剧团的编导杨琦,在人口仅有11万的明溪县新组建的黄梅戏剧团搬上舞台,获得观众的无数掌声。1983年参加了福建省现代戏会演,在福州东街口人民剧场演出引起了轰动,也引发了争议,褒贬不一。最后获得(一等奖空缺)二等奖。之后几经周折,也搬上了越剧舞台。

梁中秋在编剧手法上富有独创性,别具一格。从他的剧作中可以领会到其情节的动态结构、有机结构,剧中情节是在不断地激变中发展,人物是在最佳的时间、地点和场合相遇,闪现出思想火花,凸显出人物性格,激化了矛盾冲突,推动着戏剧情节的发展。使观众感到有趣有味,引人入胜,不觉得干燥乏味。让观众感觉全剧在激变的动态中进行,结构的对比反差,不是空穴来风,不是编者主观的编造,而是来自生活的提炼,有他实际的内容。

在改编《芙蓉镇》剧作中,不墨守成规,不泥古拘方,有自己的独创性。从小说到戏曲,更要有新的格局,剧本吸取了小说的精髓,采撷最具有典型意义的事件,重新组合、编织成剧。戏从1957年开始,以后选取1965年、1976年、1979年,四个临界年月发生历史剧变的典型事件,分为七场和一个尾声组合成剧,与小说按1963年、1964年、1969年、1979年分为4个年代铺叙故事,大不相同。

我1980年接他在沙县越剧团的“班”,那时我跟团的第一站是尤溪县城,连演9天11场,一场比一场满;后来在南平市地专礼堂演出,其时该礼堂地处偏僻,没想到也是一场满过一场。我当时曾想,这么好的团体,梁先生怎么就舍得离开呢?一年多后我也跳槽,最终也想通了。虽然人离开,心还是属于这个团队,因为她,曾经恩赐过你,值得回报。

到1981年9月,由刘友德引荐我到三明地区闽剧团,分开了我还一直与梁中秋结缘,从1980-2008年,28年的历史长河中,从未断过来往,可谓是良师益友。记得我曾经创作过一个珍爱生命、远离毒品的小戏《天伦情泪》,剧中父女因社会问题造成了人世间的悲剧,尽管我每一次修改都因主人翁的悲欢离合而流泪,但总觉得还欠点“什么”。后来与梁中秋切磋后,他在我剧本的尾声中添加了一句唱词“呼唤心灵的救护车”。那真是神来之笔,一下就演活了。尤溪县闽剧团排演后参加了省戏剧会演,还作为加演剧目在沿海一带常演,场场催人泪下,却没得奖;后来,江苏省无锡市惠山区文化馆索取了我的剧本,参加无锡市戏剧会演后,获得了创作一等奖、演出一等奖;之后又参加江苏省文化厅举办的全省会演,剧本获“五星工程奖”金奖,也算墙内开花墙外香。我赞他是我“一句之师”一点也不为过。

记得那是1995年重阳节,我市文化系统的老同志参加麒麟山的游园活动还演出了节目,梁中秋加盟了京剧《沙家浜》中“智斗”一折,扮演胡传魁一角。演完还觉得不过瘾,自加了京胡独奏,赢得一片喝彩声。其实那时他真没老,才66岁,按眼下核发能免费乘车的老年证,还差4年,还算不老的“顽童”

他常说“我只是一个梨园里的耕夫。”梁中秋著作等身(著作等身,是形容作品极多,叠起来跟作者的身高相等),但是非常谦虚。在他离世前,他的双眼几乎失明,行动也不太方便,但脑子反应还是很快,思维依然清晰活跃,他说:“一切都是短暂的,只有艺术是永恒的。”他相信艺术之花一定会常开不败。(图为越剧《玉蜻蜓》剧照(嵊州版))

就这么个“耕夫”有趣的很,我刚认识他的时候,居然日常不喝汤,也不喝茶。平时爱吃自己动手做的酱牛肉,还爱吃隔日再下油锅的油条,炸油条的小老板都愿意留下还没卖完油条,等着他上门。后来,我时常泡杯绿茶诱惑他喝喝,那年在龙游县,自幼跟随他前妻的儿子要开发龙游的茶园,他竟然支持儿子的行动,不仅常喝儿子茶园的绿茶,还将儿子的“果实”赠送给文友。

1983年,我的启蒙老师林芸生与他人合作改编的闽剧《曲判记》,由福州闽剧院参加全省会演轰动一时。梁中秋慧眼识宝,他那年出手的越剧《洞庭浪》就是由闽剧《曲判记》改编,改编后对剧情有独特见解。越剧《洞庭浪》变刑部尚书主审判案,挥泪斩子,改为由他女婿、新任按察史主审,高举乌纱斩孪兄。其前曲判与后正判同属一人:戏的结局以受害者高喊:“好清官”落幕,幕后合唱“洞庭无风千尺浪,君山有志万年青”,隐喻世无风平浪静日,人有正气良知在。

以往将戏曲剧本之间的搬演,称之为“移植”,但从《曲判记》到《洞庭浪》,说它是改编,一点也不为过。因剧中一些重要情节结构随着立意的不同做了重新的调整,这样不仅可以充分发挥改编者的创造精神,也更尊重原作者的著作权。正如李渔所言:“填词之理,变幻不常,言当如是,又有不当如是者……诸如此类者,悉难胶柱。”梁中秋在改编电影剧本《秋决》时说过一句话,他认为对他人成功之作加以改编融汇,力求做到“貌移而神似”“根同而果异”。

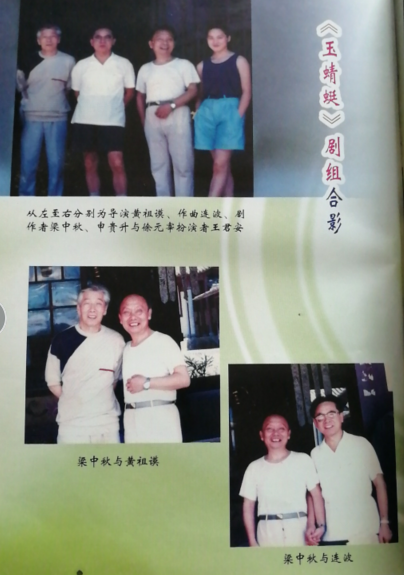

梁中秋先生在中老年的创作中,还为后人研讨戏曲艺术留下可贵的资料。尤其是老先生十分讲究的词采,人物语言(唱词、道白)质朴无华、平易形象,没有炫夸渲染、矫揉造作,又富有个性化,说的如其人、其事、其情。记的是1992年,梁中秋老先生应聘为省芳华越剧团改编越剧《玉蜻蜓》,那是炎热的夏天,我在福州白马河畔芳华剧团剧场后边的小屋找到了赤膊上阵的老先生,一台老风扇吹着人,也吹着桌面上的稿纸。我看了暗自心酸,除了孤灯、只影、草纸、笔墨,陪伴他的除了孤独,还是孤独。真的,在1957年错当了“右派”后,几十载一直单身。他说,他并不孤寂,笔下的剧目,剧中的人物一直鲜活地陪伴着他。在《玉蜻蜓》“出笼”后,省戏剧界权威叶洪威导演称道:梁中秋将俗人戏称《玉蜻蜓》的瘟鸡改成了凤凰。1993年,福建省芳华越剧团整理上演《玉蜻蜓》,获第三届中国戏剧节优秀演出奖、优秀音乐设计奖,王君安、李敏获优秀演员奖。1994年又获“文华”新剧目奖、“文华”舞美设计奖,王君安获“文华”演员奖。但是,在获奖的人员中,没人能找到外聘编剧梁中秋的名字,他没有感到委屈。后来家乡浙江嵊州市越剧团等多个剧团上演了“梁哥哥”改编的剧目《玉蜻蜓》获得了家乡观众的盛赞。(图为越剧《玉蜻蜓》剧照)

2007年12月18日,《梁中秋剧作选》首发式暨梁中秋从艺六十周年座谈会在三明饭店举行。时任市委书记叶继革、市长刘道崎给梁中秋先生送来了祝贺花篮,市委常委、宣传部长徐铮出席了会议。专程莅临祝贺的戏剧界知名人士、原省文化厅副厅长、省戏剧研究所所长柯子铭为梁中秋先生艺术人生赋诗写照:“从艺一甲子,笔耕半世纪;花开东南部,誉满八闽地。”

座谈会上,徐铮代表三明市委、市政府向梁中秋先生从艺六十周年和《梁中秋剧作选》的正式出版发行表示热烈祝贺,并向梁老先生为福建、三明戏剧事业作出的贡献表示衷心感谢和崇高敬意。他同时希望广大文艺工作者以梁老先生为榜样,进一步增强使命感和责任感,认真落实“三贴近”要求,努力创作出更多优秀文艺作品,繁荣发展文艺事业,丰富人民群众的文化生活。

座谈会上,文艺界老同志、梁中秋的学生们真诚表达了对梁老高尚艺德的崇敬,对梁老在戏剧创作中作出的突出贡献给予了高度评价。他们一致认为,这次省戏剧家协会、省电影家协会和三明市文化出版局、三明市文联联合举办座谈会为梁老庆贺,是三明市对艺术和人才的尊重。

座谈会上,梁老的好友和学生们还表演了各自拿手的戏剧曲目和片段为梁老祝福。(详见《三明日报》2007.12.21《周末特刊》)

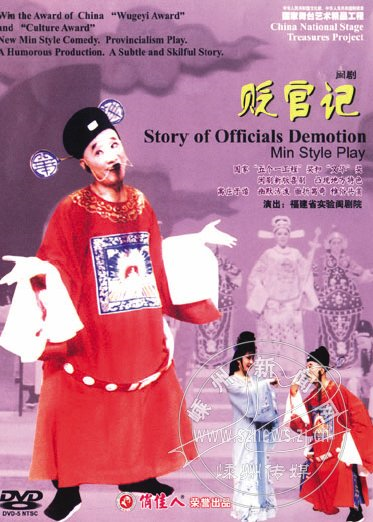

说到梁中秋的佳作,其中不得不说到梅林戏《贬官记》,那是1986年,泰宁县梅林戏剧团的黎秀珍、陈灿霞夫妇创作了梅林戏《贬官记》,在三明市剧目创作室组织的全市戏剧创作会议上,大家都认为这题材很不错,戏剧老专家邓超尘赞赏之余,亦觉得“食材”很好,但“厨艺”很一般,建议梁中秋操刀,与黎秀珍夫妇合作一把,将好食材做出一道佳肴。几经周折,终于将梅林戏《贬官记》搬上舞台,参加了福建省戏剧会演,取得了成功。省文化厅原副厅长柯子铭评说:梅林戏《贬官记》在语言运用上有独到的成功,剧中人物往往在寻常话里有至理,浅显文中有文采,语言的性格化特征鲜明。剧中主要人物、县令郑则清更是丰满,可以说是最有代表性的一个,他句句语言性格化,表述方式多样;他直言快语,但是坦诚肺腑之言,他常用一语双关、话中有话、话中有戏、话中藏锋、话能引(对方的)话,有的话留有悬念,让人联想;他会用反义贬辞称正面,以“好话”褒辞喻反面,其风趣倜傥,明智无羁的为人品性昭然可见。其他人物适时应用对仗、联句、对偶句、长短句等组句形式,有的还用民歌调,加强了语言效果,也增强了语言的节奏感、韵律感。这不仅仅使文本增色,也为舞台演出提供良好的基础。如此讲究词采,能贴近群众、贴近生活,一派自然风格,十分难能可贵。

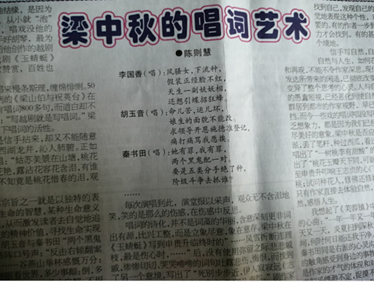

我曾经在《福建文化报》写过《梁中秋的唱词艺术》一文:梁中秋写唱词,似乎是信手拈来,却又不能随意拂去。就像虎跑泉水泡的西湖龙井,沁人肺腑。正如《玉蜻蜓》第一场序曲所唱“姑苏美景在山塘,桃花坞里桃花放;游人只识桃花艳,露沾花容花含泪,有谁惜春光?”

好的唱段创作的根本宗旨之一就是以独特的表现形式传达出某种关照生命的智慧,某种生命意义的发现和提出的神奇过程,从而激发受众去自觉地追求超越人类生物本能之上的精神价值,寻找生命实现的终极意义。《芙蓉镇》中的胡玉音和秦书田“两个黑鬼配一对”的婚礼上传来阵阵口号声:“反击右倾翻案风”“走资派还在走”……谷燕山举杯感慨万分:“自古英雄多贪杯,朦胧醉眼看世界;多少事颠颠倒,多少人成成败;莫道茫茫风雪夜,春风送暖冰自解。不用醉酒解千愁,且借酒力防奸邪。”平时见糟便醉的梁中秋,却知路遥知“酒力”。戏中人间万物经过剧作家的真心化意象“酿”成了诗化的唱词。剧中秦书田在逆境中成婚遭遇刁难,风趣地唱出了:她有罪,我有罪,两个黑鬼成一对;要是五类分子绝了种,阶级斗争去抓谁?

台下观众听了,让他不鼓掌都难。(图为闽剧《贬官记》剧照)

“一年一年又一年,年年月月扫街沿;一天一天又一天,炎夏扫到深秋边;哪年哪月能扫平人间坎坷,何时何日能还我干净人间?……”几年后,梁中秋和黎秀珍夫妇合作《贬官记》,笔锋更加犀利,比过往愈加炉火纯青。戴着镣铐跳舞蹈的戏曲,它的唱词唱段必须要有它独特的魅力。后来,省文化厅和戏剧研究所一致认为梅林戏剧团表演艺术一般,很难打出福建的品牌。建议由省实验闽剧院改编演出。到了上世纪九十年代,《贬官记》由吴永艺改编成闽剧,并发表于《剧本》月刊。1996年,省实验闽剧院进京演出,获国家文华奖,梁中秋功不可没。还是啼笑皆非的事儿,梁中秋与黎秀珍夫妇因大奖后产生著作权的争议,又因省实验闽剧院进京获大奖又是著作权纠纷,从此开始了旷日已久的官司。直至2008年春初,梁中秋先生告诉我,双方释放了和解的善意,要我出面协调。我当即找了当时三明市闽剧团解散后跳槽省闽剧院的主演高洪平,由于他的二婚,成了省实验闽剧院院长林瑛的妹夫,有了沟通的好渠道。当时梁中秋已失明多年,为了忘年交之谊,我邀约已任泰宁县文联主席的黎秀珍前往福州与省实验闽剧院洽谈,林瑛院长相当通情达理,当即签字补给了黎秀珍、梁中秋、陈灿霞3位作者5万元稿费,前面的官司一概翻篇。记得我傍晚乘车回到三明,一到站就坐摩的揣着1.6万多元的现金,晚9时30分许到了原三明市群艺馆宿舍101室时,梁老先生还没入睡。仿佛是了了他一桩心愿,激动地将现金揣入怀中,过了一会儿,他又从怀中取出现钞,数了10张给我,说:“这是你的酬劳。”我说,我现在真的缺钱,可缺的是大钱,但不缺你这点钱。他流下了泪水,说:“我争取多活两年,什么时候你缺钱了,一定要告诉我。”((图为《贬官记》(嵊州版))

梁中秋这老屋,曾经热闹过,范方、宋经文、刘友德以及我和廖允武等经常会在这里聚会,2004年中秋节范方作古,名老诗人走了,这里清淡了许多。我离开了他居住三明多年的小寓所,还回头望了望屋内透出昏暗的灯光,真的很感慨。3天后的清晨,三明市文学院的廖允武,也是他的学生告诉我,梁老师昨天由沙县的女儿接回家,刚刚在凌晨走了。

我真的难以相信,还差1年80整,这老先生说话怎么不算数,就匆匆离我们远去了呢?

我永远记住2008年4月9日这日子,梁公中秋告辞他依恋着的世界和舞台,悄然离去……

梁中秋共创作及改编剧本近百部。历任民盟三明市第一届、第二届委员;福建省文代会代表,福建省戏剧家协会第二、三、四届理事;他创作的《贬官记》1992年获文化部举办的天下第一团调演优秀剧目奖、华东六省一市田汉剧目创作二等奖,1996年获文化部《文华奖》及新剧目奖等多个奖项。由他新编的越剧历史剧本《玉蜻蜓》获得第三届中国戏剧节剧本创作奖、文化部第四届文华新剧目奖、福建省五个一工程二等奖。1997年,梁中秋被列为福建省文化系统知名人士,2001年被列入中国戏剧大辞典。

后来的后来,梁中秋的同乡丁小汕告诉我,梁中秋先生的墓建在离龙游县长乐镇不远的山坡上,脚下的高速公路通向四面八方,风水很不错的。梁老先生终于归去了,一晃就过了12年,殊不知他仙游在那个世界,他在天堂的大舞台是不是还与戏剧界的老友结盟,他还能不能买到隔日重炸的老油条,还有没有常喝仙界的绿茶?

附:梁中秋的部分整理改编的剧目归类和部分剧照

一、元曲类:

《李亚仙》(处女作)根据元明小说 《绣儒记》改编,浙江省东海文艺出版社出版单行本;

二、传统剧目类:

《双莲璧》(既《三看御妹》

《玉蜻蜓》获第三届中国戏剧节剧本创作奖、文化部第四届文华新剧目奖、福建省五个一工程二等奖;

《卖花女》(李翠斗严嵩)

《三线姻缘》(三元闹琼林)

三、现代戏:

《芙蓉镇》获福建省戏剧二等奖

《回音》

四、创新类:

《贬官记》先后省会演二等奖、文化部举办的“天下第一团”调演优秀剧目奖、华东六省一市田汉剧目二等奖;文化部文华奖等多项奖励

《孽缘》《芳馨天涯》《焚貂袍》《风月全瓯》

普及类:

《天雨花》(洞庭浪)、《梅玉配》、《古刹倩魂》(聂小倩)、《花轿错》

(本文作者系三明剧目创作室退休干部)