瘟疫(传染病)大事记(公元1475年-现在)

明成化十一年(公元1475年),将乐灾疫为甚。

明嘉靖二十三年(公元1544年)秋,宁化瘟疫,死者十之六七。

明嘉靖二十三年(公元1544年) 冬,沙县疠疫盛行。

清乾龙八年(公元1743)七月,将乐瘟疫。

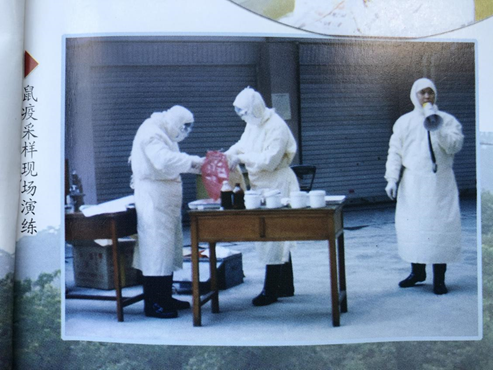

民国七年(公元1918年)夏,沙县夏茂一带鼠疫流行,仅数日死亡120多人,幸存者纷纷逃生,田园荒废,炊烟断绝。

民国二十七年 (公元1938年)十月。永安疟疾流行,永安县卫生院全年门诊15000人,复诊人数多达12000人,病者对疟疾不胜其苦。

民国二十八年(公1939) 1月中旬, 永安发现脑膜炎,患者十来人,死亡3人。

民国二十九年(公元1940年)夏,沙县鼠疫,势极迅猛,死亡350多人,棺材奇缺。

民国三十年(公元1941年)一月,永安发现鼠疫,五、七、八月连续发生。最先发生在城关仁义街,后延至中华路、中山路。

民国三十一年(公元1942年)3月,永安又发生鼠疫流行。同年12月,因日本飞机投下鼠疫杆菌,发生肺鼠疫数起。

民国三十二年(公元1943年)夏,沙县霍乱流行,夏茂本街死亡100多人,城关有25人丧生,人心惶惶。同年6月间,永安新桥防空部队发生鼠疫,发病40余人,死亡4人。

民国三十三年(公元1944年)11月,永安晏公街中山路一带霍乱大流行,死亡颇多,为害不浅。

民国三十四年(公元1945年)夏,将乐发生鼠疫,城关尤甚,患者172人,有146人丧生,幸存者纷纷外逃。

1955年全市疟疾发病43363人,年发病率437.06/万,明溪、永安发病最为严重,年发病率达1000/万以上。

1958年,流感发病20500例,死亡6例,年发病率为1771.87/10万。

1959年,三明县菌痢大流行,发病3449例。

1962年,所辖县境内出现百日咳大流行,发病5052例,死亡10例,发病率746.69/10万,死亡率1.48/10万。

1963年秋,永安白喉流行发病133例,死亡23人。同年,大田县白喉流行,共发病123例,死亡21人。

1964年,大田16个公社发生白喉流行,发病246例,死亡21人。

1967年,各县普遍有流脑暴发流行,发病9102人,发病率607.29/10万;死亡571人,死亡率38.10/10万,病死率6.67%。

1968年,所辖县(市)境内疟疾局部暴发流行。

1970年,疟疾暴发流行,全区(新增尤溪、沙县、将乐、泰宁、建宁五县,共辖11个县、市)发病137291例,年发病率达8147.94/10万。沙县、将乐两县发病占总数的82%。1月,明溪县胡坊公社防保院因逾期未在全公社接种麻疹疫苗,导致1-5月份全社麻疹大流行,发病944人,死亡8人。

1975年,流感在地区内暴发流行,发病81738例,死亡2例,发病率达4178.54/10万,是发病率最高,流行面最广的一年,其中泰宁、建宁、宁化三县发病率分别高达10197.83/10万、8938.22/10万、6394.31/10万。

1977年,大田县白喉大流行,发病208例,死亡21人。同年,清流发生麻疹大流行,发病4180例,死亡15人,3417.88/10万;大田县麻疹流行,发病3123例,死亡30人。

1979年,流脑在沙县、明溪、泰宁三县局部乡镇再次流行,次年波及宁化、建宁、大田、三明、永安五县(市),形成第二次流行高峰,发病2399例,死亡108人,发病率为114.58/10万。

1984年,全市麻疹发病2022例。

1990年2-3月,全市12县(市、区)86所学校发生红斑性肢痛症流行,发病学生3795人。

1994年3月21-4月30日,将乐县万全乡和城关地区等中小学校发生风疹暴发流行,历时40天,发生三代病例,两个高峰,共154例,发病率27.40%。同年8-9月,先后报告确诊霍乱病人10例,其中本地病例2例,外来8例,无死亡。

1999年4月中、下旬,沙县青州镇发生一起风疹暴发流行,发病108例,发病率47.79%。12月上旬,清流县邓家乡发生猩红热暴发流行。

2000年5月,三明市列东中学西藏部发生一起肺结核暴发流行,130名学生结核菌素试验阳性,感染率高达67%。

2001年,我市首次在沙县监测1例外来人口艾滋病感染者。2002年2例男性外省籍在我市劳教人员(已遣送回原籍关押)。2003年2例。之后,三明市HIV/AIDS病例呈逐年上升趋势,至2018年累计报告病例696例,发病率27.08/10万;死亡113例,死亡率4.40/10万。

2003年,“非典”在全国暴发,梅列区报告全省首例“非典”病例。

2009年,我市甲型HIN1流感病例报告188例,死亡1例,往年无报告病例。学生为主要病例,占59.04%。

2019年9月18日以来,将乐报告登革热本地病例28例、沙县2例、永安11例。

解放后主要传染病流行概况

1.流行性感冒。我市从1958年开始有疫情资料记载,全市各县(市、区)曾有不同程度的流行,至1989年,累计发病486557例,死亡39例,1978年以来全市未再发现因流感而死亡病例。

2.人感染禽流感。我市从2005年到2017年共发现4起人感染禽流感病毒事件。2005年12月,经福建省疾病预防控制中心再次检测和中国疾病预防控制中心复核1名发热、肺炎患者,患者标本H5N1禽流感病毒核酸阳性。中国疾病预防控制中心从患者标本中分离出H5N1禽流感病毒。2014年1月26日和12月29日,经三明市疾控中心流感实验室检测、省疾控中心复检确诊2例人感染H7N9禽流感病例。2017年12月,在省级哨点医院常规流感样病例监测中发现1例甲型流感病毒核酸检测未能分型病例,该病例经省和国家疾控中心检测、复核定为我省首例H5N6禽流感病例。

3.手足口病。2009-2017年三明市共报告手足口病42435例,重症152例,死亡10例。

4.结核病。1952年和1972年曾两次开展儿童结核感染调查,感染率分别为24%和18.6%,居于全省平均水平。此后国家卫生部相继在三明市开展了4次结核病流行病学抽样调查工作,1979年在尤溪、清流、三元,调查结果肺结核患病率为105/10万;1985年在尤溪、永安、三元,患病率为100/10万;1990年在尤溪、将乐、泰宁,患病率为105/10万;2000在尤溪,患病率为65/10万。自1994年起,肺结核发病率逐年下降,活动性肺结核登记率从2003年的63.33/10万下降到2017年的30.77/10万,且自1990年以来,涂阳肺结核的治愈率均保持在85%以上。

5.性病和艾滋病。2001年5月25日,三明市首次报告1例女性四川籍HIV感染者,之后,三明市HIV/AIDS病例呈逐年上升趋势,至2019年累计报告HIV/AIDS病例767例,累计死亡146例,现存活621例。报告病例中,男性622例,女性145例,男女比例约为4.3:1。以20~49岁青中年为主,共报告539例,占70.27%;14岁以下儿童报告8例,占1.04%。病例主要以农民为主,占29.99%(230/767);学生占4.43%(34/767)。传播途径以性传播为主,共报告719例,占93.74%,其中同性性传播192例,占24.61%。

6.疟疾。三明市历史上疟疾流行极为猖獗。建国后,经历两次疟疾大流行。第一次为1950-1965年,累计发病238214例,年均发病率132.17/万,以1955年的487.73/万为最高。第二次为1969-1975年,累计发病525888例,年均发病率330.28/万,以1970年的812.77/万为最高,其中沙县发病率高达4083.45/万。疟疾流行期间,全年一般每月均有病例发生,5-11月为最多,7-10月为发病高峰;疟疾流行的种类以间日疟为主,约50%,恶性疟次之,约35%,三日疟约5%,混合感染约10%,未发现卵形疟。在各级党委政府的高度重视,积极组织开展疟疾防控工作,经过几代人的共同努力下,历史上曾在我市流行极为猖獗的疟疾得到有效控制。

1955年全市消灭天花。1966年,全区首次使用脊髓灰质炎、麻疹疫苗。1967年开始普种百日咳菌苗。2005年后无本地感染疟疾病例。1982年,三明市被列为国内首期计划免疫工作试点地区之一,与联合国儿童基金会和世界卫生组织开展扩大免疫规划(EPI)合作项目,1988、1990、1995年经国家卫生部评审,全市儿童四苗基础免疫单项接种率分别实现以省、县、乡为单位达到第一、二、三个85%以上的目标。连续15年未发生霍乱疫情,连续27年无脊髓灰质炎野病毒引起的麻痹病例,连续34年无白喉疫情。全市已连续71年未发生人间鼠疫。

(解放前的来源:《三明文史资料第七辑》;解放后的来源:《三明市卫生防疫站志》(1957-2004年)和三明市疾病预防控制中心供稿(2005-2020年),由三明市疾病预防控制中心业务质量管理科林述连副主任医师整理。)