■ 裴 耀 松

永安市西洋镇蚌口村到林田村的山林里,至今仍遗存约7.5公里的“宁洋古道”。林田炉尾岩壁镌刻的南宋“淳熙元年”,印证古道修建于公元1174年,距今已845年。明隆庆年间重修,自永安县城南门,经埔岭、张浦头、桂口、蚌口、林田,抵宁洋坑源直至双洋县城。现存古道多为鹅卵石或块石铺砌,蜿蜒曲折,台阶起伏,周边古树,藤蔓散布。(图为“宁洋古道”)

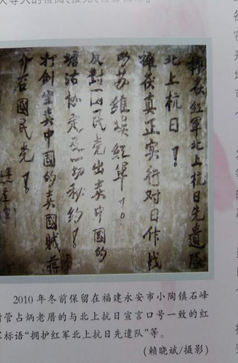

明万历编修的《永安县志》记载,“林田铺,去县六十里,司一名,丁一名。”因林田村是进入宁洋的交通要道,也称“官道”,村里有街道和圩市,建于南宋的“栖禅庵”坐落村中溪旁。明代旅行家徐霞客曾两次经林田去漳州,并在街上的馆舍寄宿,如今已为陈迹。土地革命时期,据史料记载,红七军团(北上抗日先遗队)和红九军团均在永安境内活动,互相配合协同作战,1934年4月18日攻占永安县城,并于5月1日成立永安县革命委员会。当年7月红七军团受命以抗日先遣队名义向闽浙挺进,15日抵永安小陶,与担任护送任务的红九军团会合。永安市党史研究室编,中共党史出版社出版的《红色印迹》,收录了当年沿途留下的红军标语。反映了86年前中国工农红军广泛开展宣传造势,体现了为扩大苏区、北上抗日的决心和勇气。这一鲜活的历史见证,是珍贵的精神财富。其中有北上抗日先遣队政治部宣传组组长曹景垣及战友们作出的努力。(图为肖景垣肖像)

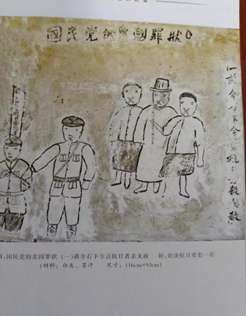

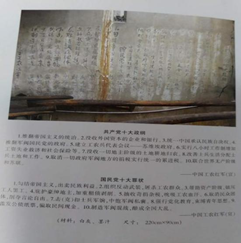

曹景垣的宣传组成员,在行军中还担负运送200余万份宣传品,包括《中国工农红军北上抗日宣言》《中国工农红军北上抗日告农民书》《我们是中国工农红军北上抗日先遣队》等。在行军途中的驻地仅永安境内的小陶、洪田、林田、西洋下街、青水乡等地留下的红军标语内容,例如,“拥护真正实行对日作战的苏维埃红军!”“拥护红军北上抗日先遣队北上抗日!”“白军兄弟,不同红军打仗!要求北上同日本打仗去!”“工农民众起来建立苏维埃政权!”“反对国民党出卖中国的塘沽协议及一切密约!”“红军是反日反帝的军队!”“国民党十大罪状”“共产党十大纲领”,还有漫画等,分布在小陶荆树堂,石峰村民房,洪田马洪逢源堂,西洋下街,青水乡沧海龙长坊,青水村龙昌坊等地。旧路青山在,上述内容均与《中央宣传部拥护北上抗日先遣队的报告大纲》要求一致。

客家人曹景垣,1913年出生于长汀县射双乡的铁匠家庭(该乡后因区域划分归上杭县南阳乡),年少读过私塾,半途失学,后随父以打铁为生。1930年参加革命,先后任苏区新泉县少共县委组织科长,少共县委书记。1932年7月加入中国共产党,当年8月参加中国工农红军,历任排长、连党支部书记、师政治部宣传队队长。1934年7月,编入红七军团政治部任宣传组组长。部队转战闽浙赣边区浦城,奉命护送一批伤病员和战利品到崇安。返回驻地时主力部队早已转移,失去联络。1935年加入在游击区活动的红军挺进师,继续转战浙西南地区。从1938—1949年,曹景垣任挺进师第二纵队第三大队政委,中共浙西南特委委员;中共处属特委委员、龙泉县委组织部长;中共浦(城)江(山)县委书记。特别是在内战期间,白色恐怖笼罩,曹景垣坚持地下斗争,1948年以中共处属特别委员会特派员身份,协助中共云和县委工作,担任浙南人民解放军第三支队独立大队指导员,发展党组织,开展反清乡斗争。1949年7月,首任中共龙泉县委书记兼县长。任中共丽水地委委员、地委组织部长、地委纪检书记。他在农村开展游击战,战斗中脑部负伤,得到当地群众的保护。在宝溪乡,曹景垣的房东陈战生的住家是联络点,还教大家唱《国际歌》。

千里故地情,1951年5月,曹景垣从浙江丽水地委调福建支授土地改革,任福建省委土改大队队长,赴永安专署开展土改工作,并兼任福建省人民法院永安分院院长。省委土改大队中有一批支援福建土改的浙江知识青年,有的原先便在当地参加革命的同志。虞韶年1931年出生,1948年加入中国共产党,19岁参加解放舟山支前战斗。后来调地委机关报《永安电讯》社工作,先后任永安一中校长、三明市委宣传部副部长、《三明报》总编辑、永安市政协副主席、福建省特约督学。陆超虎1930年出生,1949年2月参加革命,1950年1月加入中国共产党,当过游击队战士、土改中队长、区委副书记、区长、安砂公社党委书记、三明供电局党委副书记。虞韶年和陆超虎两同志离休后,均在第二故乡永安安家落户,颐享天年。杨福珺1928年出生,龙泉八都镇人、曹景垣之妻。1950年2月参加工作,后调入福建土改大队。土改结束后在永安专署法院工作,1958年按调干生考入福建师范学院中文系就读,并加入中国共产党,毕业后在顺昌县教育局工作。福建师大社会历史学院讲师岗位退休。(图为曹景垣与处属特委成员合影)

1954年,曹景垣任永安专署副专员兼中级人民法院院长。他在永安工作5年余,任劳任怨,埋头苦干,为当地的土地改革和政法建设作出努力和贡献。1955年初,曹景垣接到老首长原北上抗日先遣队参谋长时为中国人民解放军总参谋长栗裕的邀请信,择期赴北京相见叙旧,终成遗憾。由于积劳成疾,当年4月7日因病逝世,终年43岁。出殡那天,山边小学全校师生站立街道两旁为老红军曹景垣默哀送行,其中便有当年还是少先队员的赖宝英(永安市益口小学退休校长)。2018年初夏,正值在龟山公园与笔者和学友3人相遇,赖宝英回忆起难忘的情景,也让杨福珺十分感动。几十年来,杨福珺也不忘故地情,早年听丈夫说起过龙泉有他的救命恩人,耄耋之年在女儿陪伴下,到龙泉收集曹景垣的史料,特地拜访还健在的浙江省拥军模范范仁秀。1942年,年仅13岁的她在山上发现战斗时脑部负伤的曹景垣,领游击队员将其背到山洞里躲藏。回家告诉家人,带上食品和草药参与护理,经治疗痊愈后重返战斗岗位。经介绍,2015年,北京举行纪念抗日战争胜利70周年阅兵庆典,她作为嘉宾进京观礼。《解放军报》“喜迎‘十九大’特刊”刊载她的事迹。当年见面时杨福珺90岁,范仁秀89岁,如同久别重逢的姐妹。在浙西南这块红色的土地上,杨福珺十分感谢龙泉县党史研究室的领导,为她安排这次有意义的见面。接着回榕城稍作休息,母女俩又赴闽西上杭县,如今的南阳乡是曹景垣年少时生活过的故乡。走访县党史研究室、市志办,受到热情支持。上杭县客家联谊会编辑的《上杭客家姓氏源流汇考》中,记载曹姓的源流衍播,迁徙来龙去脉,人物中也有曹景垣的简介。

(图为:曹景垣(中)杨福珺(左)警卫员(右))

2018年夏初,母女俩到永安故地,大学同班学友永安市政协原副主席冯瑞庭、沙县人大原副主任李泽曾和笔者,陪学姐前往永安市党史研究室和市政协文史委寻找有关资料。收集到刊录红军标语的《红色印记》一书,《永安市申报中央苏区范围史料汇编》(一、二辑)。《永安文史资料》(第9期)刊载的《解放初期的永安地委》,《省委土改队来永安杂记》。69年前,省委组织部副部长黄国璋,多数县全程“骑着马到土改队住地”检查土改工作。其时永安专署辖宁化、清流、明溪、三元、永安、大田、宁洋共七县,可见当时交通闭塞,行路艰难。“曹景垣大队长和我们一道步行到明溪去,第一天走到魏坊、第二天到胡坊、第三天才到明溪。”杨福珺一道参加明溪县的土改工作,至今仍感叹当年的行路难。世事变迁,沧海桑田,如今地处闽西的宁化、清流、明溪,乘车高速路仅需40至60分钟。(图为:杨福珺(中)浙江省拥军模范范仁秀(左)亲属(右)合影)

经过多年的努力,杨福珺掌握了与曹景垣结婚前,他从事革命活动的历史资料,又将婚后的共同经历通过口述回忆,经福建师大社会历史学院讲师岗位退休的女儿向生榕的整理,《曹景垣传记》完成初稿,这是一件很有意义的工作。

(本文史料来源:一、《红色印迹》,二、《永安市申报中央苏区史料汇编》,二、丽水市龙泉市党史研究室编《曹景垣事迹》。)本文经杨福珺审阅过。

(本文作者系永安市客家联谊会执行会长)