■ 潘素贤

上世纪50年代至80年代,我曾在农村从事医疗工作32年,当时农村交通闭塞,车辆匮乏,绝大多数接生出诊都靠步行,条件极为艰苦,但锻炼了身体、磨炼了意志,转眼又过去30多年了,作为一名有30多年党龄的老共产党员,把那段经历写出来,让年轻一代知道,现在的生活有多幸福。

一

1950年我到福州助产士学校学习,在校期间,学费、住宿费、餐费全部由国家承担,1952年8月22日,毕业分配到大田县卫生院(现大田县医院)妇产科工作。省城的繁华与县城的破旧让我当时困惑了好几天,但仍然服从组织安排全身心投入工作中。在县城工作一段时间后,按照上级安排,我去建设乡建立卫生所,接收张海宽夫妻医疗诊店,个体医生张海宽转为卫生所正式的医生。我在卫生所从事护士工作,卫生所运转正常后,我回到大田县卫生院工作。不久,去武陵卫生所工作,我一个人既当医生又当护士,干了一年多,去湖美乡(有一段时间叫湖美七区)卫生所工作。1957年11月,我大女儿满月时,我丈夫被打成“右派”,当时我哭肿了双眼,我深知不能影响工作,我强忍着眼泪继续努力工作。

1959年困难时期开始,因大饥荒导致水肿病蔓延,晋江专区(当时大田县属晋江专区)派出医疗队到农村治疗,我带专区医疗队人员到前坪医疗点治疗老百姓的水肿病,恰巧前坪建立公社,我就留在前坪公社卫生院工作,直至1984年12月26日调到大田县妇幼保健院(所)工作,在前坪公社卫生院工作了25年,共在农村工作了32年。

二

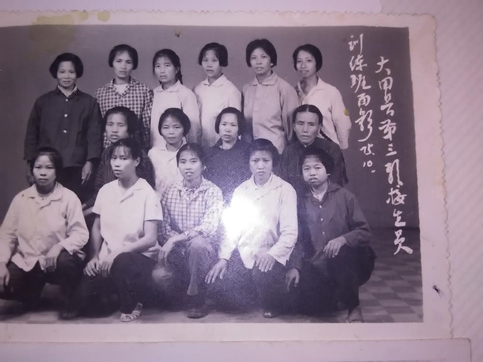

乡村卫生院的医疗条件有限,一般只能治疗普通常见病,比如,感冒、发烧、拉肚子、“打摆子”、简单外科缝合等,因农民文化较低、缺乏医疗常识,妇科病很常见。我每次接诊都要问仔细,开好药都要反复叮嘱病人按时服用,连饮食起居等生活细节的注意事项都交待清楚。很多农民小病不来治疗拖成大病,许多炎症早期不及时治疗、消炎,时间长了会形成包块、肿块,到时需要用更大量更多种的抗生素等治疗或者手术,有的甚至恶变。过去有多少人不治于感染,抗生素的出现救了许多人的命,尽管所有的药都有副作用,但该用的药还是要用。印象最深的还有因个别农民想不开,喝农药的事一年也会碰到几起,在几名家属的帮助下,由护士把带有漏斗的导管插入患者的胃部,通过漏斗将生理盐水灌洗催吐,再将千分之一的高锰酸钾溶液灌入患者的胃部,边灌患者边吐,直至把患者的胃部清洗干净,护士常常也被患者的呕吐物喷洒一身。日复一日的接诊,在业务上不耻下问,执着的学习,不断提升了自己的医疗技术,治好了很多不孕症等疑难杂症,也让我赢得农民的尊重,医患关系很好,有时我还带孩子到农民家玩,还能够分享吃地瓜的快乐。(图片摄于上世纪八十年代)

当时的医疗器具极为简陋,主要有血压仪、体温计、听诊器、听筒等,我的接生用具主要有剪刀、血管钳、有齿血管钳、弯盆、持针器、缝合针、缝合线、脐带卷、接生布等。当时,针和针筒没有一次性的,都是煮20分钟后或蒸1-2小时后再重复使用,外科辅料棉花、纱布、接生医疗用具都要蒸1-2小时后使用,记不清哪一年开始,医疗器械和外科辅料都用医用高压锅消毒。卫生所(院)的用药都是从县医药公司购买,棉球、棉签我们都自己动手做,上世纪50年代,都是雇挑夫挑回购买的药品,上世纪60年代有了班车后就用托运。

三

卫生所(院)人手少,上世纪50年代,一个卫生所医务人员只有2-3人甚至1人。1965年6月26日,毛泽东主席指示卫生部“把医疗卫生工作的重点放到农村去”,为广大农民服务,解决长期以来农村一无医二无药的困境,保证人民群众的健康。该指示对我国的医疗卫生事业,尤其是对农村医疗卫生工作产生了重要影响。此后,卫生院的医务人员慢慢多了起来,上世纪70年代卫生院医务人员有10多人了。农村卫生院承担卫生科学知识普及,疾病预防和疾病治疗的责任,卫生院人少事多,大家都身兼多职,我主要负责接生,还当医生、管药房抓药、打针输液、外科缝合、为青少年接种疫苗种牛痘等。那时农村还比较落后,有许多陈规陋习,我们不但为广大妇女接生治病,还不厌其烦地宣传、讲解卫生常识、预防疾病知识,并且通过培训班进行推广。 上世纪60年代,大田县卫生局从大队选派较有文化的人员和妇女培训作为“赤脚医生”和接生员,尽量让每个大队配有1名经培训合格的“赤脚医生”和接生员,前坪卫生院每年都组织本公社“赤脚医生”和接生员培训,我专门给接生员授课和指导,这样就减轻了我的工作压力,有产妇难产时,我才去处理。记得一次和同事到前坪公社黄龙村开展新法接生推广工作,一农户家仅见公公和婆婆不见媳妇,我们把新法接生好处宣讲完后,走出农户家门口,突然听到猪圈发出猪叫声,我心想,媳妇会不会就在猪圈里呢?不妨回头去瞧一瞧,果然,媳妇躲在猪圈里,她说:“我们自古以来都在家里由村里亲人自己接生,就不愿听你们宣传了。”经过耐心的教育,这位孕妇到当地卫生院分娩,还与我成了好朋友,我的职业生涯中,让我结交了许多妇女朋友,包括她们的子女和孙辈,都成了我的忘年交。

上世纪70年代,计划生育工作逐步在我国推行后,我每年都被抽调到县计划生育医疗队做结扎、引产、人流、放环手术等工作。上世纪50年代至60年代末,卫生所用农民的祖祠作为医疗场所,1968年直至上世纪80年代初,前坪卫生院建成两层楼的土木结构的房子,病房和医务人员的住处都在同一栋楼,一层作为诊室、药房和病房,医务人员住二层,没有专门的医务人员宿舍楼。

四

为群众服务非常到位,当时,不管什么时间哪怕是半夜三更,只要有病人来看病,医务人员都是不讲条件马上行动,特别是接生工作,生孩子时间不确定,产妇半夜生孩子是常有的事,当时,工作条件极其艰苦,公路和汽车都极少,只要接到接生任务,我就和产妇家属一起走路到产妇家。刚参加工作时,我和同事蒋新珠就带上卫生箱和接生包随同产妇家属经常翻山越岭从县城步行到乡、村乃至自然村,从县城走100-200里路到农村去接生,常常一走就是一整天,记得有一次走到下半夜2点才到产妇家。在湖美、前坪公社工作期间,前坪公社有前坪、黎明、福井、吉坑、黄龙、川石、湖坪、上地、下坑、下地、北坑等11个大队(村),最远的自然村落距离卫生院有40多里,走5里、7里、10里、20里、30里翻山越岭是家常便饭,好在产妇家属会帮忙背卫生箱和接生包。记得1965年,我怀孕二女儿两个月时,接到接生任务,由于早孕反应比较强烈,我一路呕吐着去,接生完后,又一路呕吐着回来。还有一次,1965年8月,我挺着8个月的大肚子和卫生院蒋坤医生一起走路去建成公社东坑大队(现属均溪镇)接生,产妇家属挑卫生箱和接生包,走了40多里路到产妇家,就诊的产妇胎儿横位、死胎、难产,胎儿的手先出来,我给产妇转位娩出,产妇安全了。由于我自己的孩子小又没有人照顾,我经常背着孩子在人烟稀少的乡村小路翻山越岭去接生,还好病人家属会帮忙背。记得1969年底深夜12点下着雨,我背着未满周岁的儿子去湖美仁东大队处理产妇胎盘存留,一起去的一名前坪公社干部要帮我背孩子,可是小孩一直哭不肯,只好我自己背,他帮我打手电和火把,产妇家属背接生包和卫生箱,我们走了20多里路到产妇家后,我即消毒带上手套徒手剥离胎盘,注射宫缩剂和止血药,产妇安全了,处理完天已亮了,我茶都顾不上喝就返回了。我的女儿最怕半夜有人敲门找潘医生,有时让孩子在卫生院的房间独自睡觉,女儿常常一觉醒来惊恐地哭到邻居阿姨等人过来帮忙哄孩子。记得上世纪60年代末,新分配来的同事小章和小黄,在我繁忙时,总是帮我哄哄年幼的孩子,好让我专心工作。卫生院真像一个大家庭,同事之间总是互相帮衬着一起度过那一段困难时期。

五

那时候到产妇家接生,睡在产妇家也是常有的事。接生时也经常在产妇家吃饭,农民会拿出最好的食物给我吃,有条件的都会拿鸡肉、米粉、红蛋和土红酒招待我们。上世纪50年代末和60年代初困难时期,农民粮食定量供应,我在农民家吃饭要交伙食费,一般一餐交4两粮票和2角钱现金。

在建设卫生所期间,有一名工作人员专门煮饭,在湖美工作期间在政府(当时叫七区)的食堂吃饭,大多数时候都是自己煮饭炒菜,当时无高压锅也无电饭煲,煮饭炒菜都要花些时间。1973年以后,前坪卫生院聘一炊事员,帮忙煮稀饭作为早餐,炊事员提前挨家挨户取走煮早餐的大米。午餐、晚餐的饭菜各家各自备好放入大铁锅里,由炊事员统一蒸煮,开锅时,每家取走自家的饭盒,其他菜还要各自烹炒。上世纪70年代末开始,前坪卫生院医务人员才有每家一间厨房。煮饭炒菜的燃料是晒干的松木材。当时没有农贸市场大家都自己种蔬菜、养鸡、养鸭,自给自足,供销社定时供应布、糖和一点猪肉,过年过节还会供应一点海鱼,大米、面粉、食用油由粮站定量供应。改革开放后,前坪卫生院也曾养过猪,过年时主要的年货就是杀猪分猪肉,大家好快乐。在农村工作生活那么多年,野生动物很少看到,偶尔有看到卖野猪肉、山麂肉的。夏天晚上,经常会看到“鬼火”,就是人或动物骨骼中磷自燃发出的青白光,有时,一座山头上有好多“鬼火”在移动,点缀着黑暗的山间,在此起彼伏的蛙叫声伴奏下,让寂静的山村有了一点“活力”。

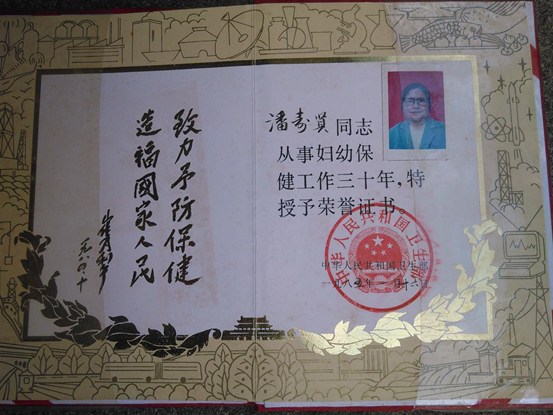

从年轻开始我患有肾炎,眼皮常常是肿的,但我仍然坚持在农村从事医疗工作32年,特别是从事脏、苦、累的妇幼工作,磨练了我的意志,通过学习和锻炼,使我从一名助产士成长为一名妇幼主治医生,也与广大群众结下了深厚的情谊。如今,我已是90多岁的耄耋老人,离开农村30多年了,至今每年还有不少群众找我就诊。我的工作得到群众的认可,也得到国家卫生部的认可,1985年,国家卫生部授予我“妇幼工作三十年”荣誉勋章和荣誉证书,30多年的农村医疗工作让我感到无怨无悔!

(本文作者系大田县妇幼保健院退休妇幼主治医师)