■ 黄昌平

小 引

三明市梅列区是三明市核心区域,三明市委、市政府、市人大和市政协所在地,今天的梅列是闽中的一颗璀璨明珠,它是和共和国一起成长起来的现代化城市,梅列人解放思想、勇于担当,梅列先后成为享誉全国的精神文明发祥地、集体林权制度改革排头兵,中国的绿都。这里的每一座、山每一条河都是“生态之歌”,每一处风景都有她的灵性,是大自然这个造物主最完美体现,这既是苍天的厚爱,也是千百年来梅列人精心呵护的结果。这里春光倾城,天人合一,是最佳的森林康养之地。

那么这个过去的闽中古镇,她的前世是个什么样子的呢?它的行政区划又是怎样变迁的呢?这些问题,是我今天要写的内容即梅列的古往今来。

闽中古镇的由来

梅列的行政区划分分合合,由此带来的历史嬗变,多元文化和传奇,相互辐射交融、绚丽多姿 ,使这座年轻的城市拥有更多的历史印记和文化滋养。

一、历史上自西晋开始,中原黄河流域河洛地区华夏民族不断南迁,五胡乱华、永嘉之难大批汉民入闽,东晋(379年)在福建的延平县南乡沙源地(即今沙县琅口古县村)始设沙戍(shù),即当时的驻军所在地和重要的军事防线区,有了住军就有了安全保障,这片老天赐给人类的沃土,使得中原地区的大批汉民为躲避战乱,大批大批地涌入沙戍(shù)这块安详之地。随着南迁的人口不断增加,东晋义熙年间(405年)沙戍升格为沙村县,隋(581-618年)改沙村县为沙县。由此,在中华这片土地上又多了一个行政县。沙县所辖的区域气候温和、雨量充沛,土地肥美,森林如茵,比起北方的动乱,闽中沙溪流域的这片热土就是一片安祥之地,是南迁汉民族较理想的栖息地,他们一部分从浙江入闽,沿建溪顺流而下,在沙溪的下游沙县地界定居下来,有部分人继续溯流而上,沿沙溪流域择地而居。在距沙县西三十多公里的沙溪上游,是一大片盘地,这里的河东岸隆起一座座高山延绵几十里,河岸两侧有数十里的盆地,这里山清水秀,浓荫蔽日,绿树遮天,最高处有刀削斧劈的悬崖,整个山形酷似舜帝种粟的历山(1),而河西又一片开阔地,这里山环水抱,文峰耸秀,是极佳的居住地。从中原南迁福建的汉人,远离故土,颇为思念家乡,隧将东面隆起的这座大山取名为“历山”(2),志在学舜帝开山种粟。为了生活方便,人们纷纷在历山脚下择地而居,从而他们的这块居住地被称为“尾历”,(译为“历山脚下”或“历山之下”),尾历地名也由此产生。

从历山到尾历这两个地名从很早就被官方广泛接受和应用,在宋代的官方县志和史料中多处出现以“历山”和“尾历”为地名和以历山命名的建筑,如:在明代梅列列东有“历山公馆”“历山堡”等,在民间资料中也很多 “历山” 的记载,如魏氏族谱中记载:北宋初,十九世祖春六公旧居隘陋,毅然迁牛岭,数年后复迁“历山”(即现在梅列列东)。元代以后“尾历”升格为“尾历团”(县以下的乡镇编制),“尾历团”函盖了现在的梅列、三元管辖的区域。列东、列西在官方和民间普遍采用历东、历西或水东、水西来称呼。

“尾历”在唐末逐渐形成村落,两宋时期的行政管辖,实行里曱制,三乡统八里,尾历是龙山乡归仁里的一个小村,归仁里指北启梅列南至荆东的广茂地域。

明、清时期“尾历团”又分裂为沙县管辖的二十一都和二十二都,与现在的梅列、三元有点相似,二十一都指现在的列西、小焦、徐碧、洋溪等三十九个村。从元朝开始,在人口比较集中的地方设“坊”,所以列西设有四个坊即封侯坊、富华坊、仁义坊、龙谷坊,列东设有两个坊,即和仁坊、崇桂坊。而徐碧就叫徐坊。明清时期,梅列沙溪河运发达,促进了梅列的经济发展,县志记载尾历二十一都“民饶,竹木之利达县不远,易于贸”。尾历二十二都指现在的列东、三元、白沙、台镜(今台江)、管前(今富兴堡)、相对坑(今双江)六个村,而这六个村都在沙溪河沿岸,水路交通便利,人员来往频繁,促进了这里的经济发展,成为全县经济发展的典范,即“麦、豆、果、绢、布为各都之冠”。

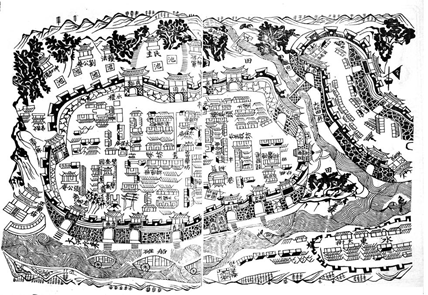

清中叶从尾历走出去做生意的人越来越多,尾历这个称呼总感觉不雅,而本地方言发音中“尾历”与“梅列”相同,在“尾历”商人们的呼吁下,清雍正年间以方言谐音,将“尾历”改为“梅列”。(图为梅列疆域图,光绪己亥年重修)

古镇城堡的故事

明清时期,梅列古镇发展成为沙县西部重要乡镇,主要包括列西、列东、徐碧、洋溪、三元、白沙。因这里是闽江上游的重要交通枢纽,来往船只络绎不绝,为保护这条交通线的安全,在洋口(现在的洋口仔)、碧口(现在的碧口)、尾历(现在的列东)各设塘即现在所说的岗哨,每个塘有两名岗哨负责观察和保护这里来往的行人和船只的安全,一有敌情,哨兵会熟练地使用烟燉或烽火传递信息。明清时期,这里集市繁荣,梅列圩场,是方园百里的重要集贸市场,逢农历旬三、旬八,前来赶墟的人川流不息,各类商品琳琅满目、物美价廉,商品交易十分活跃,在梅列水西(列西)手工业相当发达,有造船业、木活字印刷业、酿酒业、制粬业、制糖业、铁器加工业、木器加工业、竹器加工业、米粉加工业等等。在尾历水东(列东)有一座政府的重要物质仓库即义仓(沙县东、西、南、北各一座社仓),尾历做为沙县西部的重要门户,这里储存着200石粮食(3),相当于现在的3万斤粮食,还有一座政府建筑“历山公馆”。梅列这块盆地,地势平缓,居住稠密,又是通往明溪(归化)、永安、尤溪(4)、大田的重要门户。历来是兵家必争之地。在明正统十二年(1447年),邓茂七起义,沙县二十四都黄竹坑(今属三元区中村乡)人邓茂七联络众佃农拒送“冬牲”,并杀死官府派来拘捕邓茂七的官兵,拥众起义。明正统十三年(1448年)二月,邓茂七在沙县陈山寨杀白马祭天,与参加起义的将士歃血为盟,宣告正式起义,自号“铲平王”。并迅速攻占沙县,造成梅列区域的社会动荡,给梅列百姓带来深重的灾难,清朝史学家徐元文评价这次起义:“波及东南数省,荼毒生灵百万,国之衰运,自此而始”,梅列民间记载了许多因这次起义引发的人道危机,在列西就流传着这样一个传说:有一天,邓茂七送租到列西一户罗姓财主家,财主家的客厅放着一把太师椅,椅子上铺着一张虎皮,邓茂七一路挑谷子赶路非常辛苦,于是见屋子没人便坐在虎皮椅上休息了一会儿,财主回来看见后感到不快,在交租用斗量粟时,财主故意克扣斤两,双方引起争执,结果邓茂七招至财主的辱骂和欧打,他愤愤走到沙溪河边,对天发誓说:我日后如能报今日之仇,扁担定能逆水而上。说完将扁担往水里一扔,正好碰到旋涡水流扁担逆流而上,于是邓茂七立志要造反。1448年春,邓茂七攻占沙县后,想起在列西被罗姓财主辱骂和殴打一事,令一支人马赶到列西杀尽列西的罗姓,得此消息后列西罗姓慌忙逃命,义军很快将列西团团围住搜捕罗姓男子,来不及逃命的罗姓男子成了邓茂七手下的牺牲品,而众多罗姓男子以各种方式出逃,有的化妆成和尚,有的改名换姓,混在出逃的队伍里,邓茂七的人马对出逃的难民一个个核实身份,生怕漏了罗姓男子回去不好交差。有一位三十多岁的罗姓男子正要逃往村外时被义军发现问其姓氏,吓得这位男子全身直打哆嗦,在义军的逼问下只好说自己姓“罗”,义军正要开杀戒时,他灵机一动,补充说了一句,我是两个火的“luo”(繁体“勞”字,上面有两个火称为两个火luo,方言“劳”字读音与“罗”相同)从而逃过一劫。邓茂七事件平息后,列西罗姓宗族开会,对危难时自称自己姓劳而逃过一劫的罗姓男子做出处理决定,认为他的行为是出卖自己祖宗,予以开族处理,列西罗姓从此分裂成两支。而这支罗姓至今未被列西自诩为正宗罗氏所接纳,在列西也没有自己的祭祀祖宗的祠堂。

邓茂七起义虽然很快被平息。但梅列百姓的苦难并没有结束,公元1562年又有苏阿普作乱,在明嘉靖四十一年(1562年)三十都(今永安市小陶一带)人邓兴以“平米”为名,啸聚起事,苏阿普(龙岩县集贤里今漳平赤水香寮人)与之相呼应。同年,广东大埔人蓝松山、余大春率农民武装进抵永春,与苏阿普等会合,联兵进攻沙县、尤溪、永安、大田、德化等县,又一次给梅列百姓带来深重的灾难,县志记载“苏阿普之乱杀甚酷,乡人苦之”。梅列百姓魏瑗、罗正祖、魏明仲向守备的军队汇报这个事件,并到沙县游说愿意举全乡之力由个人出资捐款建筑城堡,得到当时太守袁应文的允许,万历丙戌年(1586年)沙县知县袁应文到梅列考察,他认为建设城堡是抵御寇乱长治久安最有效的方法,并勉励梅列百姓筑堡成功,袁知县当场捐出二十金,梅列有威望的长老饶纲、魏挭、魏道租带领乡人饶应宠、魏朝钦等召集全乡百姓捐款,经过两年的努力历山城堡终于建成,城堡全长580余丈,设有四个城门,东门即“聚奎门”,南门即:“南薰门”,西门即:“双龙门”,北门即:“拱辰门”,为方便梅列百姓在沙溪作业,另设一个小水门,每个门上方皆设有望楼,在当时来说历山堡就是一座雄伟的城堡。自此梅列百姓偏隅一方极少受到匪患。直至上世纪五十年代至七十年代,因国家建设需要历安堡被彻底拆除。

尾历堡和徐坊堡的故事

尾历水西(今列西),水路交通发达,地理位置优越,自然资源丰富,县志记载:这里百姓富庶,竹木资源丰富,又离县城不远,是做贸易的最好地方。到清中期,这里人口已有五六百户,三千多人口,从事工商业活动的人员近百户,这里五步一熟,十步庠,文风兴盛,百姓安居乐业,有各类宗祠、庙宇五十多座,并有四贤祠、璧奎园书院等文化建筑。清乾隆庚午年(公元1775年)在梅列水西码头立起一座城门,取名梅列门,到了清中后期,这里匪患频繁,人心惶恐,清咸丰年间(公元1856年)又发生了太平天国之乱,太平军又称“红巾军”,曾四次进入福建,据《福建清史稿》记载:清咸丰六年史石达开向江西进兵。翌年四月初七,石部大将石镇吉自宁化进入汀州府城。五月癸卯谕,福建巡抚庆端奏:“会匪连犯清流、归化。”“咸丰七年五月十三日,太平军石达开部众十余万入城焚劫,杀丁壮,被掳过三千人有余。”“太平军攻占沙县、尤溪并进围攻延平府。太平军路过高桥焚尽民房,乡民纷纷逃往顺昌、南平边境。夏官坊龚姓家族围墙抵抗,遭杀戮,无一幸存”。列西《黄氏族谱》记载“红巾倡乱,土匪蜂生,风声动即草木皆兵”“咸丰年间,红巾猖獗吾乡惊悸,寝食难安”梅列百姓为了自保,纷纷动员起来或武装自卫或建城堡,尾历城堡和徐坊城堡就在这种历史背景下开始兴建。梅列列西乡绅黄道行、罗圣域、罗友谟、罗慎玢、黄树声、林钟厚、林钟长等组织发动乡民捐资建堡,徐坊也由乡绅庄承明、黄占鳌、姜时雨(姜树云)、陆定山4人倡修徐坊堡。

(1)修堡资金问题如何解决

修建一座城堡需要大量的资金和工程技术人员,一百年前当地的先贤们是如何完成这一计划的呢?下面一一给大家介绍。首先,全乡动员说明利害关系,争取大多数人积极响应;二是乡绅带头捐款,为了这项利民工程落到实处,梅列的黄氏(乡绅)带头积极响应,他们是黄树声、黄道行、黄方谷、黄美轩、黄树波、黄树劻、黄美材等人,每人先捐出五百大洋,兴建南面城墙(因黄氏家族大部分住在列西南面),黄氏家族的举动感染了其他乡亲,从而乡民纷纷踊跃捐款,从几元、几十元到几百元不等。而随着施工时间的延长,耗资巨大超出人们的想象,组织人员不得不订下规矩,凡第一次捐资经费用完后,第二次捐资不能低于第一次捐资的数额,梅列城堡共修建了十一年,累计集资捐款达七次之多,到最后还是因资金缺口较大,工程无法完成。梅列乡绅黄道行与家人商议后决定由他完全出资负责城堡的扫尾工程,自己将做生意的资金全部用在建城堡上,黄道行的义举感动了全乡的百姓。而黄道行因出资巨大耗尽所有积蓄,使得生意无法维持,家族生意渐渐衰弱。但他的名字永远记在列西百姓心中。

(2)建堡工程问题如何解决

城堡工程封侯坊、富华坊、仁义坊堡由本乡权威人士罗对域、罗友谟、罗慎玢、黄树声负责筹建,龙岗堡由林钏厚、林钏长等负责筹建,商定城墙的路线和城门的位置,大部分征地建墙是无补偿的,雇请永春师傅300名和尤溪师傅300名,主要负责采石砌石基工作。运输靠船运、人挑、及铺设滑道、接龙等方式,因石料用量大,开辟四个石场来供应建墙需要,一是磨面坑石料场(今三明医学科技职业学院后山,二是八岩铺石料场(今万达广场),三是石狮拉藤窠石料场(今三明钢铁厂后山),四是文笔窠石料场(今小高炉后山),建墙也需要大量的土,梅列人集大家的智慧,从距列西四五百米远的西面一片耕地上取土,再由三四百人接龙,将土运送到所需要的城墙里。后来,这片耕地被挖得一个坑连着一个坑,这些坑日后都被整理成养鱼的鱼池,有108口之多,可谓星罗棋布,列西人称这片土地为“池塍” [chéng]意思为池边的土埂子。

(3)尾历城堡是什么模样

尾历城堡屹立于沙溪河西岸,分为两个部分,南部城堡全长约2.3公里(700丈)将封侯坊、华富坊、仁义坊三坊包在里面,共设16个城门,它们是梅列门、照青门、康乐门、长庚门、文明门、承恩门、凝紫门、板龙门、爽豁门、永锢门、万庄门及五个无名门。每个门上方均有望楼,今天我们还能看到梅列门、凝紫门和康乐门。北部城堡即龙岗堡全长约1.7公里(500丈)设有四个城门:东壁门、西园门、南昌门和北辰门,现存的城门只有东壁门,每个城门上方都建有不同的庙宇和望楼,起到祭祀和了望敌情的作用,城门中化龙桥和南昌门遥遥相对,两个门相距几十米,两门之间由一条三米宽石板路将南、北两个堡紧紧相连,走在这石板路上像走在城墙上,化龙溪从脚下的拱形桥洞中穿过,两边城门都供着关公,由关公来守护这里安全再合适不过了,城堡的建立,虽然从安全的角度来说是必要的,但也给百姓带来生产生活的不便,在设计三坊城堡时也充分尊重百姓的意见,为方便百姓生产生活需要多开了五个无名门,如照青门与康乐门之间的无名门系封侯坊大厝罗家后门即大厝罗家造船厂专用门,是为方便大厝罗家造船进出开的一个无名门。梅列城堡是完全由民间集资的浩大工程,时间跨度长达11年,建筑过程故事众多,感人肺腑,曾经激励本土人团结一致共建家园、共御敌匪。城墙建筑坚固,它设计巧妙,整个建筑既有战略考虑又有战术上的布局,既考虑军事用途,也考虑商、贸、农、工的民生便利,一百多年来一直庇佑着这一方百姓,梅列城墙多次抵御过土匪的骚扰。到了抗战时期,国民党福建保安处选择了梅列城堡作为驻扎地就是因为梅列城墙在军事御敌方面的重要作用。现在整个城墙只剩下梅列门、康乐门、凝紫门、东壁门在述说沧桑变化。现存的四个城门和已经消失的长庚门、化龙门及化龙桥均有精彩典故,梅列人说的“化龙桥下起浪,尊王庙前平暄”等俚语有鲜明地域性,

从梅列历史发展过程我们可以看出,虽然梅列在清中期各个村落都已建成坚固的城堡,以防匪患,曾一度给列西百姓带来安宁,但后来由于清政府的腐败和民国统治的残暴,列西终是一个动荡不安地方,究其原因,没有一个好的社会制度,百姓不可能得到安全保障的,而真正让老百姓能够安居乐业又使这个闽中古镇发生翻天覆地变化的是中国共产党的到来,一九五○年三明解放,梅列人民从此当家做主,梅列百姓再不用担惊害怕被土匪及黑恶势力袭扰,昔日古镇走上了社会主义的康庄大道

回归梅列的本源——历山——尾历——梅列,历山人即山城人,山城人即三明人梅列人,“舜耕历山,历山之人皆让畔”,凡是舜劳作的地方,哪里的人都兴起礼让的风尚,舜帝是道德模范,山城人也是从精神文明开始文明全国的,也是历山精神的继承和发扬,历山精神是指勇于开拓、吃苦耐劳、艰苦奋斗的拼搏精神 。

(1)历山:就是舜帝开山种粟的地方,一说在山东济南厉城县(今山东省济南市市区)。另一说在山西运城,舜帝作为一个历史人物,并且他是道德楷模,他的后代,以及我国的许多后来人,为纪念他,在全国各地为山峰起名为历山。

(2)历山:指现在的梅列,沙县志多处记载列东有“历山堡”“历山公馆”及列东魏氏族谱记载列东最早的地名叫“历山”

(3)《沙县志》卷四经政

(4)现与三元区中村乡交界的大田建设铭溪在明代属尤溪县管辖

(本文作者系三明市梅列区公安局退休干部)