■ 郑晓婷

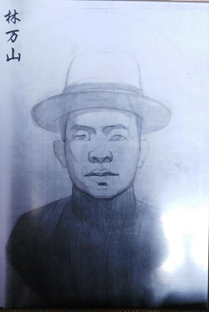

据族谱记载,林夏森,字其烈,清同治庚辰年﹙1880年﹚出生于福建省大田县谢洋乡珍山村。因家乡位于闽中山区,生计维艰,无以谋生,少年林夏森不甘困守山中,遂与乡民一道,肩背行囊,沿着崎岖的山间小道,徒步离开家乡,加入下南洋的番客行列中。(图为林万山画像)

隐姓埋名

1897年,旅居马六甲等地的十八位侨胞,目击清廷腐败,神州陷陆沉之危,秘密聚集于柔佛州属地东甲,结盟为“救国十八友”,公推沈鸿柏为盟主,誓言“共振中国之沉沦”。(详见《马六甲之救国十八友》《中华民国开国五十年文献》,第一编第十册第227页,台北正中书局1964年版)。漂洋过海来到南洋的林夏森,遂凭着少年的一腔热血,毅然加入革命团体,成为“救国十八友”中的一员。十八位结拜兄弟,每人颁发18枚英国维多利亚女王头像的硬币作为信物凭证,并改制成纽扣缝在中山装上。因年代久远,林夏森后人仅存8枚。

新加坡、马来西亚乃东南亚华侨支援中国革命的中心,是发动国内武装起义的策划地,是接纳逃亡的革命党人及武装起义失败后撤退的革命士兵的主要基地,亦遍布清廷派出的鹰犬爪牙。为隐匿身份,躲避清廷对革命志士的迫害,保护国内家人免遭《大清律例》夷九族的危险,林夏森遂根据福建大田家乡“九山半水半分田”的地貌特征,改名为林万山。

林万山告诉家人:“因加入同盟会时,写下誓词,宣誓严守秘密。不仅入会的盟约名单誓词要烧掉,为了防止清政府的暗害,会员见面还得有暗号,回答正确的才能开始往下谈事情。”

偶遇孙中山

初期,林万山在马来西亚做苦工。英国、荷兰殖民统治下的南洋,当年正处于加速开发阶段,劳动力需求旺盛,为吸引华工推出一系列优惠政策。下南洋华人成为当地经济开发的主力军。英属海峡殖民地总督、英国驻马来联邦高级专员瑞天咸坦承,马来半岛繁荣昌盛,“皆华侨所造成”。做苦工积攒资本后,林万山凭借闽人聪慧的经商头脑,从经营小本生意起家,经多年打拼积累,拥有不菲家产。从他遗留给后辈一套银质茶盘、茶杯及象牙筷子,足见其家境殷实。

然而中国国内正值晚清末期,慈禧统治下的中国政治腐败,民不聊生,外国船坚炮利入侵华夏,国土沦丧。“救国十八友”结交当地其他华人秘密会党首领,晓以大义,扩大力量。1906年,孙中山到新加坡,“救国十八友”公推沈鸿柏、郑召荆、江镇卿三人前往谒见。1908年,当中国同盟会马六甲分会成立时,“救国十八友”全体加入,成为同盟会马六甲分会的骨干力量。

作为“救国十八友” 中的一员,林万山遇见在南洋各地为推翻满清统治筹款举事的孙中山。孙中山与国人留大清辫子、穿土布长衫迥然不同,而是留短发,穿中山装,并没有知识分子的孤傲清高,与南洋各阶层华人民众称兄道弟,打成一片,令林万山耳目一新,为孙中山伟大的人格力量所折服,并为其所宣扬的民主共和真理所打动,慷慨助饷,将家产悉数捐献给孙中山的革命事业。林万山曾告诉后人,他“有愧于家人,无愧于共和。”孙中山在回忆各阶层对辛亥革命的贡献时说:其多为华侨资助,称华侨乃“革命之母”。(图为林万山留存的“救国十八友“纪念币——英国维多利亚女王头像硬币,改制成纽扣缝在中山装上。)

回乡筹款

孙中山到新加坡、马来西亚活动达九次之多,最长时间为八个月之久。孙中山曾告诉林万山:“我一生要做的事情就是革命,推翻清政府!”

同盟会经费困难,林万山受委派回国,秘密筹款,为发动厦门辛亥革命做前期准备。由于闽南为侨乡,厦门乃华侨出入口岸,遂成为同盟会革命运动发展的目标之一。

林万山从南洋回到家乡,一边联络亲朋好友,秘密宣传孙中山民主革命思想,一边为辛亥举事进行筹措经费。谢洋乡仕福村有几户人家赞助过银元,上个世纪八十年代,曾委托在大田县委组织部任职的老乡落实情况,组织部多位同志目睹过筹款收据。在落实情况期间,筹款收据因保管人保存不当遗失,成为憾事。

据珍山村林丁刘(2015年采访时83岁)告诉笔者:“我在仕福村郑聪益家做木匠时,曾看到过收据,上面盖着蓝色的四方印,大约是120个银元,仕福村好几户赞助过银元,说是有交钱会保护他们。”

反清起义

1911年11月14日,厦门同盟会发动起义,数千名起义群众聚集于天仙茶园(戏园),其中有同盟会会员、工人、农民、手工业者、城市贫民和市民们,起义首领张海珊上台演说,控诉清政府反动腐败,阐述革命意义,当众宣布举行武装起义,以厦门道台衙门为主攻目标。会上推举张海珊为革命军司令,谢冰为副司令,划分为军务、进攻队、先锋队、巡防队、民军义勇队、华侨炸弹队、侦察员、外交员等。凡参加起义者左臂均系有“革命军”的白布条。此时,台上忽然有人喊道:光复胜利后,凭白布条领光洋五元。有人不同意这种雇佣式的革命军,但已无法阻止。

哨笛响起,林万山与同盟会会员走在队伍前列,分成四路,向道署、炮台、警署和各衙门进发。大多数人赤手空拳,只有极少数人携带手枪,有的甚至拿着香烟罐伪装成假炸弹。起义者摩拳擦掌,斗志高昂。当时,有一位路过厦门的旅客,记录了起义军的情况:

“过鹭江,值星期停轮,乃上岸憩铁路公司。甫坐定一闻革命军过。余据楼窗观之,则鹤形鹄面蔽衣褴褛者百数十辈,臂束白布一方,备执武器,刀槊锄矛不等,荷锈枪者四五人。一军官领之,则铁路之工头也”(详见陈元凯《身云宝诗录》第28页)。

一百多名铁路工人手执武器,走在队伍前列,沿途街巷路口挤满了群情激奋、鼓掌欢呼的市民百姓。起义队伍迅速攻占提督衙门(原市政府,厦门图书馆旧址),仅见几个衙役在传达室里站着发抖。起义队伍未受到任何抵抗,于下午3时占领道署。革命军随后到达海防厅、审判厅,如入无人之境,并未遇到武力抵抗。同文书院学生军负责到胡里山炮台,炮台管带率全体士兵列队迎接,并缴出所有武器。至此,厦门反清武装起义宣告成功,同盟会不发一枪一弹传奇式的起义,结束清政府在厦门的统治。清朝“龙旗”在厦门海关、邮政局等大楼降落。

厦门光复,市民欢欣雀跃。为庆祝厦门光复,老百姓搭台唱戏,各中小学连续几天放假举行庆祝活动。自编自演文明戏,在演武场(今厦门大学大操场)连续演出三天,有嘲讽清政府的新剧目《满清终局》等。

任命嘉奖

为庆祝厦门光复成功,翌日,同盟会各派系主干召开会议,决定成立军政南部分府,推举张海珊为统制,邱汝明为警察局长,林万山为巡长(详见《光复厦门的回忆》,作者王云青曾参加厦门光复起义,《厦门文史资料》第18辑第26页,1991年10月版)。

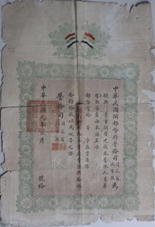

1912年5月,中华民国闽都督府警务司授予林万山二等奖章;同年9月,中华民国军政府闽都督府授予林万山二等勋章嘉奖。嘉奖状上印铁血十八星旗和五色旗,钤有“中华民国军政府闽都督之印”,此种辛亥革命时期福建勋章执照,乃专为颁给闽省起义,光复全土所有在事出力人员,历史意义厚重,且存世极为稀少。(图为1912年5月,中华民国闽都督府警务司颁发给林万山二等嘉奖状,现收藏于厦门博物馆。)

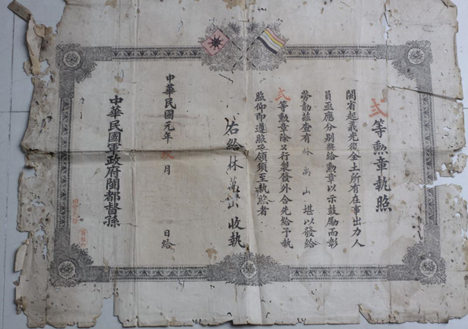

少年时期林万山,下南洋偶遇孙中山,为革命奔波,积劳成疾,回大田谢洋家乡休养,后不幸辞世,年仅43岁。辞世三天后,林万山家人接到从厦门寄来一纸任命书,委任他前往厦门道任职﹙厦门道为旧时行政区,相当于今日地级市﹚。(图为1912年9月,中华民国军政府闽都督府颁发给林万山二等嘉奖状,现收藏于厦门博物馆。)

如今,后人唯有从林万山遗留的8枚英国维多利亚女王头像的硬币、以及两张纸质发黄破损的嘉奖状上,追忆这位曾追随孙中山先生足迹、践行共和理想的大田籍辛亥志士。

备注:2015年12月5日,大田县委党史研究室曾组织团队,前往谢洋乡珍山村挖掘林万山参加辛亥革命史料,文中釆访的当事人均有拍摄影像资料留存。

(本文作者系大田县委党史和地方志研究室退休干部)