■ 刘善群

1935年5月19日,我出生在广东汕头,然而,这个出生地和出生日是否正确无误,也只是记忆罢了。因为很小被卖,经过二道人贩子,才转到最后的买主——我的养父养母刘振兴和夏炎女。

1935年,乌云笼罩着中国大地。日本侵略中国,国民党要剿灭共产党,内忧外患,兵燹四起,民不聊生,真是生不逢时,一落地便恶梦缠生。

我家原来在汕头市内开了个小中药铺。在朦胧的记忆之中,我懂事没多久,可能中药铺倒闭了,父亲到乡村当别人中药店的伙计,我也跟着去。凭地理环境的记忆,可能是潮州的某一农村。五、六岁时,随父亲回到汕头。一家人住在一条小弄的平房里。小弄口上,是一块很大的坪,有三棵很大的桂圆树,大坪就在大街旁。当时家里有父亲、母亲,二位姐姐和我,共五人。也不知父亲靠什么去挣钱养活一家五口,母亲生病了,大姐姐跟一个当兵的走了。(图为小学时代的刘善群)

一个黑暗的夜晚,听到隐隐约约的枪炮声,第二天起床出门,看到满街的日本侵略军。汕头沦陷了。

母亲的病越来越重,全家靠米糠和地瓜叶维持生命。一次,二姐不知为什么惹母亲生气,“饭”也不给吃。二姐饿得难受,上街去乞讨。讨得一点大米,装在一个破碗里,捧在手上,因为饥饿体弱,一路跌跌撞撞,摔倒在地,又逢刚下过雨,讨得的大米连碗一起丢在水窟里,弄了半天,才把大米和垃圾一起捞起来,回到家中,没顾上把大米中的杂物全部清除,便下锅熬粥。待粥熬好后,二姐先装了一碗颤抖着双手送给母亲,自己只剩下一点点。看到此情此景,我哭了,姐姐以为我要吃,就把那一点的稀粥端给我,我说:“我不饿,你一天没吃东西,你吃。”她酸着鼻子一口喝掉那一点。此事在我幼小的心灵中,打下永不消失的烙印,如今记忆犹新。记得在中学读书时,老师布置了“记一件记忆最深的事”为题的作文,我在一节课中,写了九页作文纸,把这一段故事记下来,而老师只给了60分,还批道:“是否从哪里抄来的?”我看到批语后,生气好几天。

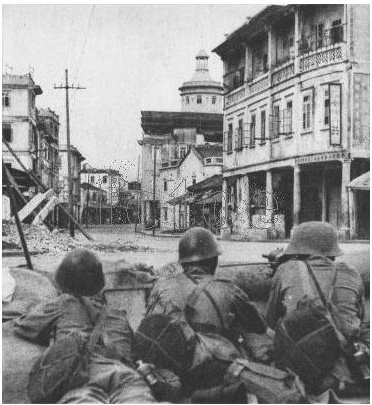

日本侵占后,我们的日子一天比一天难熬,饭都没有吃,那来的钱给母亲看病!不久,她就离开了我们。二姐姐也不见了。当时也不知她是跟人逃生去了,还是死了,还是被卖了。父子二人相依为命,天天吃米糠和地瓜叶,有时,慈善机构也设点赈粥。我去讨过几次,每次给一碗。(图为1939年6月21日,广东汕头市区北部,日军机关枪手朝市内射击。)

父亲有三兄弟。大的,也就是我的伯父,有一大家子人,但日军侵占后,不多久,便一个个饿死了。小叔老大也没成亲,独自一人,也饿死了。三家人,就剩下我们父子,实在难以度日。记得有一天因为饿,我一直哭,父亲为保全我这条根,下决心把我卖掉。父亲对我说,有人带我去有饭吃的地方,以后可以写信回来,也可以回来。我实在是饥饿难忍,也不知道是让我去什么地方,有多远,便点头答应了。父亲把我交给一个女人,叫我日后要写信回来,便匆匆去了。当天晚上,那位女人(人贩子)让我吃了一顿大米干饭。第二天领我走。当时幼小,也确实不知是怎么回事,只知有饭吃就好了。但是渐渐地感觉离家越来越远,走到一个郊区的山岗上,(可能当时当局也不准贩卖人口,或者要过税,因此不能在当地上船,而是要越小路,到别的小码头上船),回头看看远离的家乡,好像觉悟到什么,哭了,哭得很伤心,一路上一直想如何能逃跑回去。但一个小孩如何能逃脱大人的管制?!她把我带到一个小码头,上了汽船,逆水而上。不知过了多长时间,下船,住在一个不小的集镇上,可能是大埔老县城茶阳。关在楼上,不能下楼,饭也得在楼上吃,怕我逃跑。有一次在楼上发现一缸腌的碱橄榄,肚子饿了,偷了几个吃,后被发现,挨了一顿打。在这里过了一、二个月,女贩子又把我转卖给一个男的,从此,又跟着男的人贩子走,没有船坐,只得走路。同路的除了人贩外,还有几个比我大的孩子,可能也是被贩卖的。我们走了好些天,才到了宁化,住在城外道士街(后来认出的地点)一个客店,关在楼上的一个小房间里。过了几日,我被一个小脚妇女买走了。就是我的养母夏炎女。另外还有一个男人,是邻居。被带着徒步走到淮土乡的淮阳村。这便是我的新家。养母曾生过一个孩子,死了,没再生。我到这个家时,他们抱养了一个女孩,后来却成了我的妻子。

后来知道,淮阳村有不少从广东来的男男女女,都是抗战期间逃难被卖来的。我的邻居罗××是广东大埔人,另一个不知何地,长大后当兵去了。还有几个妇女,其中一个住在半街,石灰弄对面的一个店铺,已结婚,我上小学读书都要经过她家门口,没几年,她死了,死后有邻居偷偷告诉我,她说我是她弟弟,我天天在她家门口经过时,她总是站在门口看我,但又不敢认,不敢讲,怕挨打、被关,所以一直忍着,直到死去,还不敢相认。我听后很吃惊,天下竟有如此巧事,老天要把我们姐弟弄在一个村,又要残酷地拆散,让她早离人世,真是太残忍了,太捉弄人了。我冷静地想,一直想到如今,认为是有可能的巧合。因她比我大,同时又比我早离开广东老家。大人比小孩记忆较好,大认小一般比较容易,而小孩特别在几岁时,大人离开几年,可能都全忘掉,所以尽管我天天经过她家门口,也知道她是广东人,但从来未注意她。而且她家做米粉果卖,我可能都去买过,但丝毫没注意她的举动。听说她得了一种不治之症,死后焚化了,也没有什么坟墓,所以我长大后,也没办法找到她坟墓去辩认,去烧一炷香,此事也感到十分遗憾和内疚。

淮土这个家,是个典型的农户,养父刘振兴,是一位老实农民。小时也读过书,但到头来连自己的名字也不会写。他耕了一辈子田,但一不会犁田,二不会插秧,别的农活做的非常细心,很爱护农作物,我还在读书时,回家也帮助做些农活,有时锄草,不小心把豆苗锄掉,如果被他看到,他二话不说,锄头棍便从后面打过来,你只好忍气吞声,埋头干活。

1944年,我已经十周岁了,才去启蒙读私塾。1945年进淮土小学二年下期,1949年小学毕业,小学读了四年半,成绩在中上。那时候读书环境很差,家里做豆腐卖,也开小客饯,还耕田,劳动力只父亲一人,我虽然年纪还小,但早上要放牛,带书去看,有时还要割草。晚上也还得劳动,如为做豆腐的大豆脱壳,有住客时还得帮忙烧火做饭,待家杂做完后,才能点上油灯做作业、复习功课,如此四年半读完六年制小学,而且成绩不坏,还读了一些课外书,总算可以自慰。小学期间经常与同学一道上山砍柴火时,有个较大的同学会讲一些故事听,有时听着迷了,就会想找书看,但是小学没有图书馆,很难借到,一次看到圩上有卖《三国演义》,于是同一位同学商量二人共同把它买下,都看完后,再各人一半分开保管。他同意了,但我没有钱,便在母亲身上想办法。卖豆腐到了晚上,就要清点钱,一般都坐在灶前清点,我帮助整理小钞票,趁母亲不注意,便从中拿一点装进自己的口袋。这样积累了一些时日,基本凑齐了,才把书买下。当时这套书价是二十一银毫,我出十银毫,那位出十一银毫,这算是自己出钱买的第一本书,利用放牛的时候或者假期下雨无法上山砍柴之机把《三国演义》这本古典名著看完。

1949年小学毕业,能否继续上中学是个问题,不是怕考不上,而是家里不让,一是经济困难,想要我在家帮忙耕田,二是怕读书后跑回老家。我想读书的心愿如火燃烧,觉得没书读,比死还难受,于是拼命闹,拼命争取去考,最后还是争取到了。去禾口考了道南中学,又去县城考了省立中学(现在的宁化一中)和县立中学(初级师范学校),结果三所学校都录取,记得当时要去县城考试,还向人家借了一套学生装穿。去上学,要注册费,要一套童子军装,还要伙食费,如何筹集又是一个难题。父亲既无兄弟又无姐妹,要请人帮助、资借也没有办法,最后想去做点小生意,希望赚到入学所必须的费用。再三的要求下,母亲给了我两块银元,于是跟着同村的大人一道去江西横江圩买了几十斤花生和梨子回家,同样跟着大人跑了六十里路,挑到县城赶八月十八的庙会,碰巧,这一年却没有搞庙会,货没有卖多少,次日又挑到丁坑口、安乐赶圩,没有卖完再挑到曹坊赶圩,结果还是剩下几斤梨子回家,正好绕了一圈,走了二百多华里,花了六七天时间,最后,不仅钱没赚到,连老本也赔上。做小买卖靠卖得快,价格好,再加上短斤少两才有钱赚,我这个初出茅庐的小孩不会也不敢耍秤头,加上折腾了六、七天,住宿费、税收和管理费,亏是肯定的,回到家里,还好父母亲没有怎么责怪,在他们看来,也就是付学费得到一次锻炼罢了。但是入学的费用仍然没有着落,开学了,仍然呆在家里。道南中学的廖老师登门动员,最后免了童子军服,算是上学了。

入学了,当时解放军已经渡江南下,摧毁了蒋家王朝,正往南挺进。8月13日福州解放,9月30日,石城县地主武装头目周寿松带领一个团及家眷溃逃到禾口,他们前前后后自上午至下午在禾口寻找驻所,不少都要进学校,但学校坚决拒绝,没有一兵进入学校。学校总算平静。次日清晨,师生照常到操场集合升旗(青天白日旗),有几个解放军进来,叫我们把旗降下,当时不知怎么回事,抬头张望时,才注意到后山有不少的解放军,架着许多枪,枪口都对着我们学校。事后知道,周寿松溃军逃窜禾口时,解放军四野一一四师四三二团一个连追在后面,周部知道后有追兵,便连夜逃往方田,解放军也是晚上开进禾口,原以为周部驻扎在道南中学,所以把中学包围起来,天亮后,才知周部逃往方田,所以也随着进军方田。当天在方田击溃了周部,解放军也随即撤回江西。第一次见到解放军,总的印象是身材魅梧,纪律严明,态度和蔼,军威十足。

宁化解放了。

历史由此掀开新的一页。现在的孩子都过着幸福的日子了,怎么能想象旧中国的孩子过着如此悲惨的生活,我要用苦难的童年经历告诉孩子现在的幸福是来之不易的。

(作者系宁化客家研究中心名誉主席)