■ 肖 胜 龙

“风声、雨声、读书声,声声入耳;家事、国事、天下事,事事关心。”明代东林党人顾宪成撰写的这副名联,让无锡的东林书院闻名遐迩。

很多人误以为,东林书院就是始于明代,东林党人就是书院的象征。其实,东林书院建于北宋,由当时著名学者杨时所建,原址也不在现在的东门,而是在城南的保安寺旁。去年11月,笔者应邀赴无锡市参加东林书院建院900周年纪念座谈会,有缘亲临这所著名书院,了解它的风雨历程。

东林书院因杨时而生

杨时(1053年—1135年),字中立,福建将乐县人。杨时是理学南传的重要人物,被后世推为“道南先生”“闽学鼻祖”。宋元祐八年(1093年)五月,杨时投于程颐门下,到洛阳伊川书院学习。那时,杨时已40岁,且对理学已有相当造诣,但他仍谦虚勤勉,留下“程门立雪”的千古佳话。

之后,杨时任虔州司法、知浏阳县,除荆南教授,知余杭、萧山,皆有惠政,杨时安于州县,四方之士不远千里从之游,号曰龟山先生。

杨时因与曾任兵部侍郎的常州士绅邹道乡、无锡官员李夔友善,所以常到常州、无锡访友并讲学。李夔之父李赓,福建邵武人,与杨时同属南剑州人,后移居无锡东胶山。李夔之子李纲,是历史上有名的抗金名臣。北宋政和元年(1111年),李夔陪同杨时到南门保安寺游览。杨时见这里临伯渎港,前临清流,周围古木参天,与庐山东林寺颇为相似,确是一个研究和传授学问的理想场所,便有意长期在此讲学。李夔全力赞同,特地在无锡城东七箭河畔保安寺后面建起一所书院,杨时定名为“东林”,这就是东林书院的由来。

(图为公元1111年杨时创建东林书院)

(图为东林书院建院900周年座谈会)

“东林”二字来自杨时诗句

东林书院“东林”二字,是因杨时《东林道上闲步》一诗而取名。清代钱肃润在《东林书院前记》中曰:“东林书院者,宋杨文靖公龟山先生讲道地也。地以‘东林’名者何?先生素爱庐山之胜,尝于(庐山)东林(寺)道上感而有赋,诗曰:‘寂寞莲塘七百秋,溪云庭月两悠悠。我来欲问林间道,万叠松声自唱酬。’及归而讲道锡邑,共地即以‘东林’名。”(《十峰文选》卷三)

庐山东林寺乃佛教净土莲宗发源地。东晋太元六年,名僧慧远在此建寺讲学,创立白莲社,倡导弥陀净土法门,后世佛教信徒便尊他为净土宗始祖。杨时于北宋崇宁六年(1102年)十一月赴任荆州教授途中,经过南康时,登庐山,宿东林寺。是夜,见皓月初升,清辉朗照,清凉如水,小溪雾霭氤氲,轻云笼烟,松涛阵阵。忽又想起理学宗主周敦颐,晚年筑室于匡庐山下、小溪之畔,皓首穷经,著书布道,以莲喻人,以莲谈理。莲风禅味,让杨时诗情顿生,写下七绝《东林道上闲步》三首。

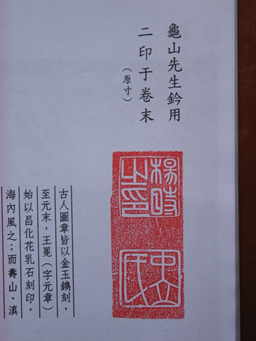

(图为杨时用印)

杨时在东林讲学18年东林书院,因杨时而生,由杨时命名。根据地方志书记述,杨时曾在此讲学约18年。南宋初年,杨时自无锡返回故里将乐,书院原址逐渐荒废。明万历三十二年(1604年),顾宪成等人重新修复书院并在此聚众讲学,形成东林党。东林书院因此有了“天下言书院者,首东林”之赞誉。明欧阳东风所辑《晋陵先贤传》云:“先生(杨时)以程门高弟倡道东南,所最相友善,则有邹道乡、周伯忱兄弟。故居毗陵最久,成就独多。一传而得邹德久、俞子才,再传而得尤延之(袤),三传而得李元德、蒋良贵。迄今绍延学脉,代不乏人,先生之功大矣。”

东林书院是杨时长期讲学活动场所,是北宋理学南传的重要阵地和江南地区学术活动中心。理学一脉,历代相传,不绝如缕,一直延及后世。

今年,东林书院创办910年。无锡市相继推出“著名书院、风雨历程”东林书院建院910周年历史回眸展、“朗朗读书在东林”少儿经典诵读成果汇报展、纪念东林书院建院910周年论坛,出版发行《风闻百世——东林书院创建910周年纪念文集》,成立东林文化研究会。无锡市政府还斥巨资对东林书院进行全面整治和修葺。

走进东林书院,杨时的生平介绍、诗句历历在目,“洛闽中枢”、道南祠等古迹更是杨时在此讲学的见证。东林书院有前代所遗砖雕门额“洛闽中枢”。现尚嵌置于东林书院仪门后门上方。这一题匾简要概括杨时将河南二程洛学传至朱熹闽学过程中所起到的“中枢”大梁之重要作用。东林书院内有称颂杨时的佳联。其文曰:“载道而南,揭理一分殊之旨,十八年春风化雨;奉神以祀,萃仁至义尽之儒,两三朝威凤祥麟。”

(图为闽学四贤浮雕)

挖掘杨时文化开发旅游

东林书院建院910周年纪念座谈会受到全国各地学术界的高度关注和热情参与,北京、上海、河南、江苏、江西、湖南、福建等地及无锡地区的专家、学者,岳麓书院、白鹿洞书院、嵩阳书院、鹅湖书院、相关研究机构、高等学府、学术团体的代表等出席活动。杨时故里将乐县杨时后人及学者专程到无锡参加纪念活动。

杨时“上接濂洛之传,下启罗(从彦)、李(侗)、考亭(朱熹)之绪”,把以周敦颐、程颢、程颐为代表的濂学和洛学,从北方引到我国南方,不仅为闽学的崛起奠定了理论基础,而且开湖湘学、婺学等学派的先河,对我国文化重心南移以及闽文化的开发起了筚路蓝缕的作用。将乐因杨时而享有“海滨邹鲁”“文化之邑”的美誉。杨时的求学探索之路,杨时的学说以及他爱国爱民,廉政恤民、方正刚直的情操,都值得认真研究。把杨时文化中优秀的、有滋养的东西挖掘出来,发扬光大,对旅游业的发展,对于培植三明精神,促进经济建设和社会发展,皆有裨益。

(本文作者系将乐县委党校教师)