■ 李 国 梁

永安,一颗镶嵌在闽西北大地上的绿色明珠。一座历史悠久、山川俊秀、人文丰厚、诗意盎然的魅力城市。

诗地追远

永安,生态蓬勃,水土清沃,物阜民殷。早在18.5万年前,古人类就在岩前黄杨岩(万寿岩)喀斯特岩溶洞穴中生活。岩前原属永安,1940年三元建县,岩前划入三元县。古人类在这片土地上拓垦蛮荒,繁衍生息,安砂、大湖、贡川等地的林山洞穴中,还保存有新石器时期古人类活动的遗址。

春秋战国时期已有土著闽越人在此居住,也开始有中原汉人南徙定居。经过西晋“永嘉之乱”、唐“安史之乱”“黄巢起义”,北宋末“靖康之乱”数次历史灾难,中原汉人大举南迁建家园,他们把中原汉人的生活方式、生产技术、信仰风俗、经济文化带到客居地,在长期的生活实践中形成客家民系。经唐宋元明清,永安成为了客家聚居地。客民与当地少数民族长期相处,崇文尚武风气蔚然,诗文化日益繁荣,传统精华国粹承前启后,与时俱兴。

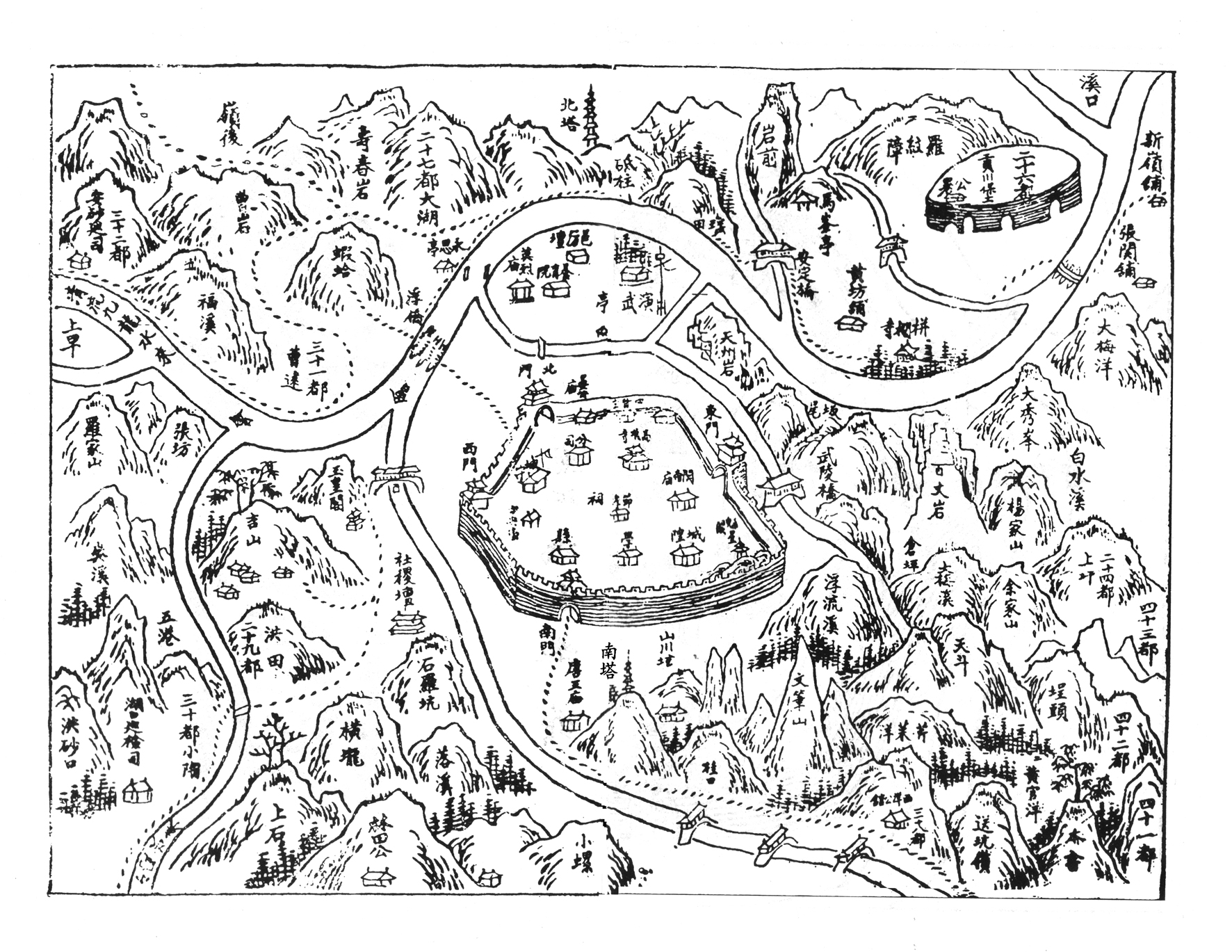

永安古称浮流,三代(夏商周)为七闽之地。明邓茂七(?——1449年),沙县二十四都(今永安)上坪九龙人(祖藉江西)。他发动农民起义,反抗明朝残酷的封建统治,起义被镇压后,明王朝析沙(县)、尤(溪)之壤,于景泰三年(1452年)置县。因九龙溪与巴溪汇流于城西,形似燕尾的燕江别称燕城。明朝万历二十二年(1594年),永安县知县苏民望主持纂修的《永安县志》序中曰:“至永安,见山川雄峻开朗”、“将为人文奥区也”、“设县后,人文科甲比美他邑,节概行谊彬然称盛。则其钟造化山川之灵秀者……”永安人在长期的生活和生产实践中,艰苦奋斗,历经险夷,与大自然相依共处,建设家园,创造精神财富,谱写文明诗章。

(图为旧县志舆图上的永安城)

1982年,永安龟山公园开始建设,在龟山岛北端民主庙前开路时,在路边发现一方凿如亚字形沟槽的石块。沟槽宽10厘米左右,深6厘米不等。对角有2个3厘米排水孔,石块长118厘米、宽117厘米、高68厘米、厚22厘米。这石块与东门街后山的东山衔接处的“长春”水井旁的石凿相似,初不详此石的用途,后经查文书,始知此为“曲水流觞”。即将石块凿成一口九曲形的池沟,每当春游宴聚时,文人们散坐在池沟注水的石块四周,沟中放盛酒的小杯子,酒杯顺水而流,看停在谁守的那一曲,谁就要将酒喝下,还要吟诗一首。这是一种无拘束清淡扢雅的趣事,是追崇仿效晋代大书法家王羲之于永和九年(公元353年)三月三日,组织名重一时的士林领袖谢安、孙绰等41人,在山阴(今浙江绍兴)兰亭的诗宴形式。王羲之的书法经典名篇《兰亭序》中记载此事。

(图为曲水流觞石厚20厘米,下为后来供观赏的水泥基座,全高68厘米。)

这块“曲水流觞”石,现存于龟山民主庙内,但不知是何年代产物。从上述已发现的两处“曲水流觞”来看,其地点均在近水处,即燕溪、武陵溪(后溪)风景胜地。

龟山,古有百来户官姓人家居此,又名官巷,交通便利,雄秀的通济大桥分“文昌”、“武曲”两段(桥),横跨燕江、后溪,共有22个桥墩。岛上有观音阁、龟山庙、射圃、亭榭等,种蕉百本,林木蓊郁,鸟鸣花放,乃宜诗之境。而东门长春井,靠近武陵溪,附近有莲花池,东山顶有海岳楼,“如有”藏书楼等。抗战时期,东山兴建中山公园,山腰筑中山纪念堂,山下建露天茶园,亭台玉砌,花木扶疏,历来都是春游秋登之胜地,亦是骚客“流杯雅集”的好去处。

由此可见,永安古时诗事的盛行,文化内容形式丰富,延绵至今,可谓燕江源远,诗史流芳。

唐宋古韵

“骏马奔腾书远方,日久他乡即故乡。”这是客家族谱上的一句诗。历史上中原汉人南迁的移民潮此起彼伏,永安地域古时候因一方安宁的生态环境而成为客居地之一。唐开元二十九年(741年),御史中丞陈雍举家长途跋涉,自京城长安辗转移居剑州汀邑固发冲(今贡川镇新发冲村)。

(图为龟山水尾流觞之处)

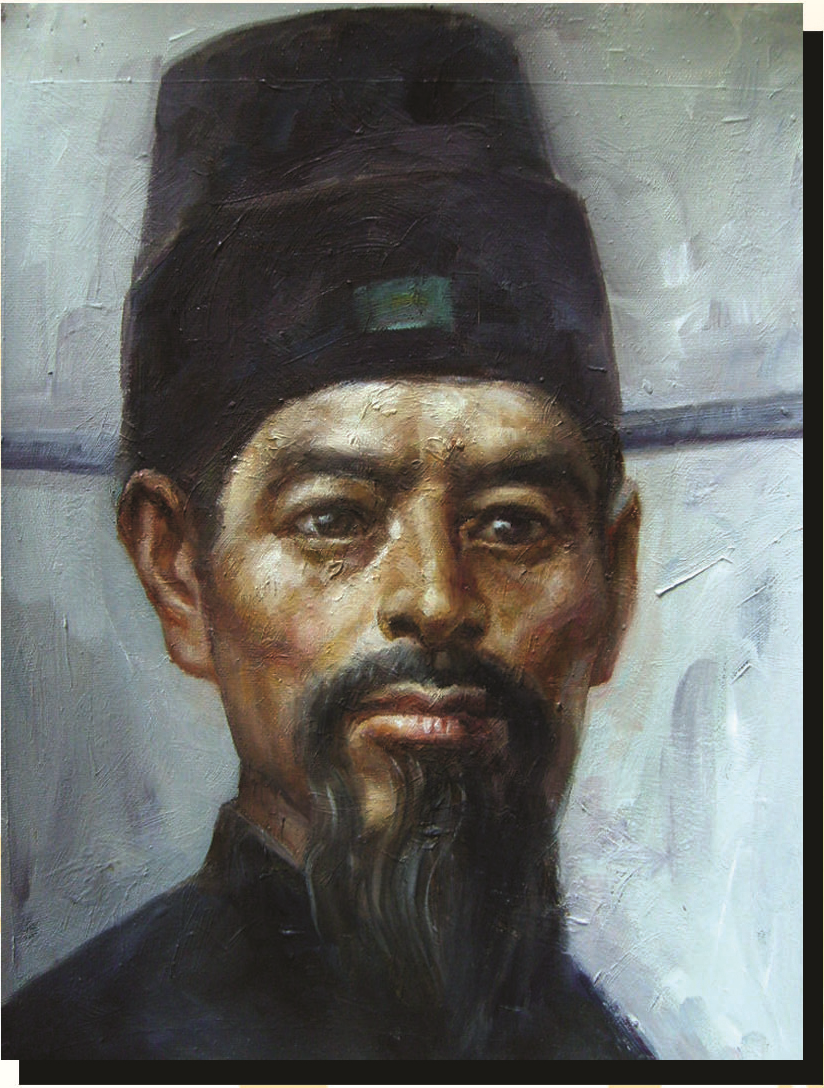

(陈雍)

陈雍,(662——753年),字月铭,汝南令陈摄之子。世居浙江吴兴。以贤良方正被举入朝对策百余人。唐高宗独善其对。唐永淳元年(682年)被推为中丞。他辅佐过唐高宗、中宗、睿宗、武则天、中宗(复位)、玄宗六朝五个皇帝。陈雍勤政务实,见唐玄宗宠贵妃、用奸臣,朝廷腐败,预见大乱将至。唐玄宗即位后,被台司弹劾,雍恐遭不测,于开元二十九年(741年)命身居仆射兼尚书省事的次子陈野辞官与他一道南下隐居。以孝悌修身、忠信交友、礼义处邻、廉耻存身,为当时名良所慕,享年91岁。

安史之乱后,唐朝国力日衰,至灭亡。此后,陈氏族人奋发图强,仅两宋三百年间就出了12名进士,受赐“大儒里”牌坊。陈雍为后来的贡川堡的经济、文化开发建设奠定了基础,包括诗文化的发展作出了贡献。

永安境域形胜,人文俱足,永安旧县志曰:“入其境则山川明秀,土壤修也”、“一地承天施者也,山峙川流,故形胜具而风俗成”。山水清秀,鱼鸥忘机,泉韵林涛,最宜浅唱豪吟。而“闽水之险”则惊叹于清流、永安之境。

唐张藉《送汀州元使君》诗曰:

曾成赵北归朝计,

因拜王门最好官。

为君暂辞双凤阙,

全家远过九龙滩。

山乡只有输蕉户,

水镇应多养鸭栏。

地僻寻常来客少,

剌桐花发共谁看。

张藉,(约767—830年),唐代诗人。官迁水都员外郎,再迁国子司业,世称“张水部”。与韩愈、白居易、元稹、王建、孟郊、贾岛、刘禹锡等交往,其乐府诗与王建齐名,并称“张王乐府”。

唐五代十国时期、王审知与兄王潮、王审邽率兵南下治发闽疆,进汀州、福州、泉州等重镇,统一了八闽疆土。其母徐氏随军,劳顿寿终于畲寨青水,墓立于今青水畲乡龙吴村清坑月形山,名为“梅花落地”。

王审知,(862——925年),字信通,河南固始人。他在金瓯一统、社会安定、造福民生、发展文化及海上丝路开发上都作出了巨大贡献,被尊为“开闽王”。王审知主闽,政绩显著,不仅传统文化得到传播弘扬,信仰文化也应运而兴,禅寺道观林立。唐贞元二年(786年),二十八都(今西洋镇境内)就建有景福寺,而后,有较大的庙宇开光拥众信。还有建于唐朝的道教活动场所唐王庙等等,这些庙宇为迎合参拜者的心理需求,都备有供卜卦许愿抽签的签筒,有签条数十至上百支,内容不一,大多是五言或七言的绝句一首,俗称签诗。有的庙宇签诗用典故,如唐王庙、仙马庙。录诗1首:唐王庙第90签《相如遇文君:天意相从百事符,发心举意总良图。前程禄马重重动,纵有分拏不用虞》。虽然高雅的文人诗被世俗化,偏重于教化功能,但诗内容和韵律为信众所接受,对诗文化的传播有一定促进作用。

宋代的诗词繁荣发展较快,因兴科举,俊彥脱颖,浮流地域,陈雍的后人尤为突出。明万历本《永安县志》卷七·人物志,“名贤”中首推陈世卿。

(陈世卿)

陈世卿,(953—1016年),字光远,号豸山,永安贡川人。雍熙二年(985年)进士第,授衡州推官。任建州知府、福建转运使、官至秘书少监,赐金紫光禄大夫,赠吏部尚书。陈世卿善诗书、射箭,为官刚正,有政绩,有诗传世,录其诗:

游黄杨岩

朔风夜号空,千隅几枝木。

深山自春色,芳草不凋绿。

朋来得进游,招提藏翠麓。

新酒赤如丹,竹萌肥胜肉。

一醉出门去,缺月挂修竹。

归路沙溪浅,危桥溅寒玉。

夜过渭滨居,门庭应不俗。

对座寂无言,泉声如击筑。

宗明更可人,相邀勤秉烛。

开缄得捷音,豺狼俱面北。

回棹云可矣,当心嗟不足。

西去有奇岩,祥云覆华屋。

箕踞列千人,未充空洞腹。

更约林宗俱,来伴白云宿。

注:黄杨岩 二十五都,界永安、归化二县间,岩上多产水黄杨木,故名。

这首写景诗风格比较高古,而七律《劝农》,则写出为朝廷效劳,和恤民“稼穑艰难”,期望“共赏”的心情,是诗人为时而歌的本性。有诗曰:

奉诏叮咛劝尔农,

各安田里莫欺公。

人心若与天心合,

天意还和人意同。

稼穑艰难须着力,

世途平易总为功。

郊原雨过民情喜,

共赏时和与岁丰。

陈世卿的儿子陈偁才调风华卓卓,为官清廉刚正,有政声,工诗。

陈偁

陈偁,(1015—1086年),字君举,陈世卿第五子,天圣八年(1030年)16岁登榜特奏进士。曾为太庙斋郎,后任罗源县令,有政绩,擢为蔡州通判。迁惠州、泉州、开封、尉州知府。他为政廉明,办学兴教,开渠修水利、忧恤民生,有口碑,升为谏议大夫,赐金印紫绶。1070年任开封知州(京官),因动用国帑救济灾民,被贬泉州为首任知州。时泉州无海关,两次奏呈朝廷,请置舶司(海关),终宋世响其利,胡贾航海踵至,使泉州港发展至与埃及亚历山大港齐名的世界东方第一大港,是海上丝绸之路的奠基人。他的诗流畅明快,有气度。他优游故乡山川,放歌抒情:

游栟榈

名蓝依净境,风物倍精神。

翠巘藏山迹,寒潭绝世尘。

岭猿吟送月,山鸟语留人。

拟学栖真客,林泉老此身。

还有一位敢于奋身与祸国奸臣作生死决斗的忠良,被写入中国文学名著《水浒传》的忠臣、政治家、诗人,他就是陈世卿之孙陈瓘。

(陈瓘)

陈瓘,(1057——1122年),字莹中,号了斋,少好读书,颇有学问,元丰二年进士,历任幕职官,后为太学博士。宋徽宗即位擢为右司谏、因进言抨击蔡京奸党逆行,被蔡京排挤、贬谪、陷害下狱,流放软禁。宣和四年(1122年)12月,陈瓘含冤逝于楚州(今江苏淮安),享年65岁。有《了斋集》等多部著作。

宋钦宗元年,朝廷为陈瓘平反,特赠已故4年的陈瓘为谏议大夫,以示昭雪。宋高宗绍兴二十六年,在陈瓘逝世34年后,朝廷再次肯定陈瓘对国家的忠诚,特赠谥为“忠肃”,此后,陈瓘被称为陈忠肃公。后来在贡川水东建起“大儒里”牌坊。据《福建通志》记载,宋高宗以大儒陈了斋、默堂(陈渊)出于一门,以表其里,曰“大儒里”,坊表立于贡川水东,自宋存至1966年初,后在“文革”中被毁无存。录陈瓘词:

临江仙

闻道洛阳花正好,家家庭户春风。道人饮去百壶空,年年花下醉,看谢几番红。此别又从何处去。风萍一任西东。语声虽异笑声同,一轮深夜月,何处不相逢。

(陈渊)

陈瓘的侄儿陈渊,(1067—1145年),字知默,世称默堂先生。少年侍其左右得器重,18岁获乡试第一名。后拜杨时为师得赏识,并成为他的女婿。绍兴二年(1132年)为枢密院计议官,五年被荐为枢密院编修官,八年赐进士出身。翌年任监察御史,再升右正言,因仗义执言为秦桧所怒,被贬为秘书少监兼崇政殿说书。后又因秦桧党羽弹劾有“朋附百毁”罪,又被罢官,后主管台州崇道观。绍兴十五年(1145年)逝世,享年79岁。著有《默堂集》30卷。有诗:

栟榈寺

栟榈古僧寺,松竹冷萧萧。

山耸狮昂鼻,溪横龙转腰。

珠帘垂石壁,天柱插云霄。

应是仙都府,疑为路匪遥。

近年来有研究人士从桃源洞附近的国家地质公园后翻过几个山头,在一座巨大的丹霞石山半腰裂隙洞中,发现了一处人文古遗迹。从散落地上的木屋架构件、大字“回光返照”、“声闻九霄”等石刻及洞顶岩壁等多处的神秘图案中,初步分析,当是陈渊讲易处,后来成为道观的遗址。在此世外桃源的佳境中可思索默堂先生课徒传道的行迹,从《栟榈寺》诗中也可以看出理学的意趣。

宋代理学在贡川传播、盛行、发展,对传统文学产生巨大影响。陈氏家族人才荟萃,功名显赫。闽学鼻祖杨时(号龟山)撰联:“半壁宫花春宴罢,满床牙笏早朝归”。赞誉陈氏家门的盛况。儒家圣贤朱熹也撰联:“一门双理学,九子十科名。”“南闽理学无双仕;北宋忠贞第一家。”从诗联中可以看出儒家的道德思想在方方面面影响着进取功名者的内心世界。

南宋政治家、军事家、抗金英雄李纲,(1083——1140年),字伯纪,号梁溪先生。他出任江南西路安抚制置大使时,请陈渊在幕府主管“机宜文字”。后李纲任太常少卿、国史编修。他因为民请命,上《论水灾疏》,其言为朝廷所恶,被贬为“剑南剑州沙县管库”。南渡初,掌宰执,凡七十五日时,被罢相。邓肃因为写了《花石纲诗十一章并序》,当朝权臣见诗大怒,逐邓肃出太学,贬回故里永安栟榈村。邓肃归乡后,在沙县任职的李纲应邀游栟榈,李纲有诗:

将游栟榈二首

一

栟榈百里远沙溪,

水石称为小武夷。

列岫笼烟红削玉,

澄潭浸月碧生漪。

猿猱饮水联修臂,

樛木连云拥老枝。

天下幽奇多僻壤,

真疑造化恶人知。

二

栟榈闻说自栟榈,

且往观之盖问途。

吾向烟霞已成癖,

子於水石更能娱。

古来胜地因人重,

他日清游载酒俱。

会把丹青传画取,

归来与对武夷图。

李纲的挚友邓肃,(1091—1132年),字志宏,号栟榈,永安栟榈村(桃源洞附近)人。少警敏能文,美风仪,善谈论,李纲见而奇之,相唱和,为忘年交。入太学时正值东南贡花石纲,因赋诗讽谏,言守令搜求扰民,被逐出太学,徽宗即位启用。靖康元年赐进士出身,后授鸿胪寺主簿(相当于今外交部秘书)。金人犯阙,被命诣金营,留五十日而还。张邦昌僭位,肃义不屈,奔赴南京。高宗立,擢为左正言。因李纲罢相事,上疏力保,为朝廷所恶,贬回故里贡川。绍兴二年(1132年)五月,携母避寇福唐(今福清),五月初九病逝。他仕途坎坷,壮志未酬而卒,终年42岁,《福建文艺志》评:“大节与杜甫相似”。著有《栟榈文集》30卷。诗入《宋史》、《宋诗抄》,有诗:

花石纲十一章(选二)

一

蔽江载石巧玲珑,

雨过嶙峋万玉峰。

舻尾相衔贡天子,

坐移蓬岛到深宫。

十一

安得守令体宸衷,

不复区区踵前纵。

但愿君王安百姓,

圃中无日不东风。

(邓肃)

另有名臣张若谷,(968—1054年),贡川固发冲人,淳化三年(992年)进士,官至尚书左丞。他是中国纸币(交子)首创者,“交子”诞生,比欧洲国家纸币发行早700多年。他通外交、重农商,能诗。晚年归乡,享年86岁,《宋史》有传,称为“循良”“名臣”。

宋朝尊孔崇儒习气盛行,程门理学中兴,吾道南行闽域,硕彦卓出。“南剑七贤”:杨时、陈瓘、陈渊、罗从彦、邓肃、李侗、朱熹,浮流(永安)就占了三贤。陈瓘培养了侄儿陈渊,陈渊培养了朱熹的老师李侗,带出邓肃和兵部尚书、女婿沈度、儿子陈大易等人才,朱熹为陈渊题写“仰高”二字,因陈渊是李侗的老师。

清道光十四年(1834年)《永安县续志》卷七《人物志·隐逸》中有陈大易、陈麟传记。

陈大易,字灵筠,默堂长子,了斋侄孙。从外祖杨龟山学,龟山器之。博极群书,尤精《周易》,通天文地理。宋绍兴间,授虔州龙南令,在任三年、兴利除害,农桑学校,百废俱兴。南渡后归隐龙山,实舟于九龙,狂歌寄志,有诗云:

得罢休时好罢休,

不休真个没来由。

古来多少英雄辈,

门掩西风一叶秋。

陈大易还有一首《挂冠》诗,曰:

解印归来养性真,

朝廷理乱不相闻。

驾舟游遍龙江地,

垒石矶台法子陵。

陈麟,登大观三年进士,授闽县令,为官刚正不阿,洁己自守,与董宗、翁谷号称“闽中三循吏”。绍兴初,知韶州,有绩擢湖南转运判官,以事遁九龙,卒葬九龙(今上坪)水尾。麟工诗,作颇丰。录诗一首:

归隐九龙

莫问投何处,轻航已到家。

野旷啼鸣鸟,郊荒集暮鸦。

寒烟笼玉树,斜日照黄花。

九龙山色近,题语寄奇巴。

这样的隐逸,意如何?在诗外。儒家倡导忠君效国。其“中庸”处世观点,用隐晦的诗语表露,这也是历来诗人常用的艺术表现手法。

宋时闽学一脉相承,各呈理义精华,对诗词风骨气质有影响。其时,倚声长短句赋予铜琶铁板,音律别启,永安诗人趋其时流,大有人在,上面录的诗词可窥宋诗词创作格调一斑。

(本文作者系永安市燕江诗社副社长)