■ 李 国 梁

明清咏唱

明王朝建立后,社会初见安定,晋唐宋元时期几度的战乱,中原南徙的客家人在生活和文化诸多方面已与浮流地域原住土著居民融合共处,相得益彰。优越的地理条件和生态资源,使自然景观的开发和人文景观的建设顺势而兴。山亭水榭、舟桥庙祠、书院庭园、花寨渔村都成为骚人吟啸的诗料和雅集的好去处。明万历本《永安县志》有山川、城池、寺观、艺文等卷(章),录名贤诗彥题咏之作,在卷七·人物志的“名贤”章中推介了邓文铿。

邓文铿,(1360—1421年),字德声,二十五都忠山人。明洪武十八年进士,累官茂名知县,高州知府、湖广布政使司、刑部主事、佥都御史,后转宛马寺卿。为官廉洁,风格独特,不畏强御,善诗词。《永安县志》列为名贤,他写了许多吟咏浮流的山水诗,如大湖八景等等。录其诗二首:

(三)桃源活水

寻幽远远入山隈,

映水桃花隔岸开。

方朔昔年偷颗去,

渔郎何代问津回。

一湾漱玉涵春色,

两涧清流长翠苔。

试觅源头在那处,

天然石窦混将来。

(八)石洞寒泉

遨游石室觉心安,

别是乾坤仔细看。

水自洞门流出冷,

源通仙界本来宽。

奇岩怪石今犹古,

甘露和风暑亦寒。

不羡浴沂归去咏,

还来此地可盘桓。

景泰壬申(1452年),永安开建县治。城池建设纳山川灵气,毓秀人文而烁其华。疆域内景观开发为文人墨客提供了诗文创作的素材,诗料俯拾皆是,激发灵感,拍栏击节。后有名贤林腾蛟、良吏陈隆等,成就于斯境。

《佥宪杨公按临永安县有感而作》诗云:

观风远到永安城,

灵雨连宵未得晴。

泽被花封桑拓盛,

水流沟洫稻秧生。

隰原馌妇无愁叹,

里巷儿童有颂声。

莫讶随车春事足,

雨岐举戴使君名。

明万历年间,大书法家张瑞图自晋南来,归故里晋江时,特地访胜桃源洞,作《过桃源洞》长诗,录数句:

贵人讳丘壑,

伊我抱微尚。

常愿就薮泽,

逍遥老闲旷。

先足落风尘,

十载事孟浪。

有如雉在樊,

虽饱神不王……

这一时期,即景书怀,寄情赠答的诗显蒸蔚。陈源湛写了一首《桃源洞口》律诗,万历乙巳年(1605年)冬月,由其子陈汝端刻于桃源洞口崖壁30多米高处,为旅行者、骚客传诵数百年至今。诗曰:

介破巉岩一涧流,

探奇乘涨弄扁舟。

悬岩高削千寻玉,

幽壑寒生六月秋。

点岫烟云闲去住,

忘机鸥鸟自沉浮。

武陵人远桃空在,

临眺踌躇意未休。

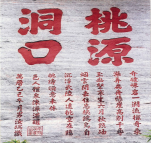

(图为桃源洞口摩崖石刻)

陈源湛,字醴泉,安砂人。弱冠有文名,由恩贡观光上国,任高州府判,再转梧州府判,署府篆。

林腾蛟,(1517—1560年),字士才,号三泉,永安贡川人。明嘉靖二十二年(1543年)选入太学,嘉靖二十六年考中进士,出任广东新会县知县,后调任安徽休宁县知县。因政绩卓著,他奉诏升任山道监察御史;因曾劾奏吏部中有人贪赃枉法,故得罪吏部尚书等权贵,“升授”他为河南按察司佥事。他在河南查出伊王朱典楧的罪行如实上奏朝廷,而遭到伊王恶毒攻击,突发暴病,含恨去世。他去世后,洛阳、开封、汝州、伊阳、陕县等地百姓都曾为他立祠纪念。著有《三泉集》,亦工诗。

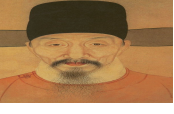

名贤严九岳,(1574—1621年),字以赞,号海日,贡川人。万历丁未进士,授广西梧州推官,有政绩,朝廷招为奉政大夫,出任岳山知府,不料未到任就急病逝世,年47岁。善诗,著有《笋存集》。录诗一首:

杜鹃花

一出闽山恨转蓬,

名葩落漠笑春风。

数年阔别惊看汝,

恍对雷坛万树红。

(图为严九岳)

知县(邑人)林孜写了《燕江十景》诗18首,列凤山凝翠、燕水交流、三峰凤翥、九曲龙潜、东山朝旭、西竺夕阳、莲崖秀峙、石壁寒潭、长虹锁渡、两塔撑天十个景观。还有都给事中官荣及黄琛,各作《贡川八景》诗:

燕水交流

林孜

不穿帘幕不将雏,

只影飞飞落鉴湖。

化作清江载佳景,

从今不羡辋川图。

贡川八景诗(选一)

——峰环翠竹

官荣

列嶂环回耸碧岑,

万竿修竹长森森。

月笼琐碎筛金影,

风度琮琤戛玉音。

劲直不更桃李态,

扶疏端守岁寒心。

好同晋代稽康辈,

遣兴于今共笑吟。

陈枢,字西侯,号诚斋,廉洁自励,在吉山北陵枸“万钱斋”读书,能文工诗,有唐宋风。由孝廉任山东昌乐尹,又任职塞外,著有《紫塞吟》,其《青冡》诗云:

遥望明妃冡,

千秋恨不平。

芳魂还紫塞,

艳骨傍空城。

青草能无怨,

琵琶似有声。

不闻图画在,

今日尚含情。

他辞官归里,囊无长物,只有诗文。垂《家训》,后裔守之成规。

罗明祖,(1600—1643年),字宣明,号纹山,生于明万历二十八年,贡川人。宋儒罗从彥后裔,幼好学,勤奋聪慧,有才气。崇祯辛未(1631年)进士,出任华亭、繁昌、萧山、襄阳等县县令。他为官清廉,刚正不阿,勤政恤民,但仕途坎坷,终年44岁。有《罗纹山文集》十八卷、《千倾堂书目》三十卷、《易经引铨九卦图衍》等多部著作。他善诗文,贡川会清桥有他撰写的楹联:

会极环瞻星北拱;

清波永奠水东流。

(图为罗明祖)

罗明祖有一首五律《栟榈书院》气格不凡,诗云:

先生形已往,

庙貌尚巍然。

正气峰为骨,

孤衷壑欲烟。

典型存草莽,

俎豆自周旋。

谁问登临者?

永言花石篇。

这首诗怀念乡贤邓肃(世称邓栟榈),借其讲学的栟榈书院为题,抒发敬贤颂德,忧时追远的爱国情感。宋名相李纲被贬入闽,政余应邓肃之邀到栟榈村,与知交言论时事,体察民情;游屐留痕山川,歌哭吟啸声遏云。后人循迹追寻,景仰意绵长,拾韵激昂而歌。

周邦翰作《过桃源怀李忠定公》诗:

丞相宁忘宋?

神仙偶避秦。

涧淘千古恨,

花老四时春。

僻径牵云渡,

荒亭没雨新。

隔林空响发,

疑有烂柯人。

另有知县郭仁、以及赖世隆、叶培恕、赖万屿等诸多善诗文者,俊彦济济,吟声绕梁。此外,还有中国音乐界的骄子、古琴大师、贡川人杨表正。

永安形胜尤殊,在人文景观建设上,有南北开县双塔、文庙、唐王庙、龟山庙、观音阁、栟榈书院、贡堡宗祠、坊表等等,都是吟的题材,惹文人墨客纵情书怀,游者缱绻流连。地理学家、旅行家徐霞客,(1586——1641年),跋涉入永邑考察览胜,于崇祯三年(1630年)游栟榈山,对桃源洞一线天的奇险雄秀之势,大为赞赏,将其行写入具有地理学价值和文学价值的《徐霞客游记》中。

清朝时期科甲承前,仕家文人诗事仍繁昌。己丑进士陈廷枢,顺治七年(1650年)任永安县令,九年即刊《重修永安县志》,其中艺文卷及题咏篇章中增入新内容,选录陈廷枢、陈行忠、曾省、杨铉、郭章、李含芳等人诗作,题材以应景吟山咏水为多。陈廷枢在《题栟榈走马岩》诗中云:

绝巘攀跻上,

奇观入望来。

浮云低岭树,

野水卫城隈。

物外尘嚣断,

坐中复道开。

昆仑如可问,

八骏欲登台。

曾省《栟榈仙掌岩》诗曰:

巨灵得意手,

幻出此峰城。

游客心多险,

仙人掌自平。

断桥偷凤翅,

绝壑锁雷声。

个里幽奇趣,

虎头笔未成。

雍正十年(1732年)和道光十四年(1834年)的《永安续志》在纲目篇章上作了增补,人物(文苑)、典籍(艺文附)中,述辑入名流佳句。

吴士宏,康熙壬子乡举,署永安谕。教诸生砥气节,士风丕振。于射圃构见山亭,每值佳风日,偕及门同志,壶榼论文,绝无世俗语。或命驾山水间,彼此酬唱,不减风俗咏归之致。他在《葛里仙掌岩》有诗句:“沧桑深谷里,鸡犬白云巅”很有意趣。

刘元晖,号融斋,吉山人。“幼读书萃园。诏以雍正二年甲辰诏以《春秋》补正科乡、会试,晖联捷。授深泽知县,政平讼理,以性乐恬退,投簪归。优游林泉。诗歌自娱,凡名胜多题咏,有《山居》十首,尤脍炙人口国(清)朝来,永登进士自晖始。”

山居诗十首(选二)

二

问我山中趣,

山中好是春。

寻芳皆胜友,

分韵况佳晨。

井臼惟安旧,

衣巾不逐新。

水流花片片,

莫认避秦人。

十

问我山中趣,

山中景物奢,

平安千个竹,

鼓吹一池蛙。

采药云粘屐,

钩鱼艇泊花。

自知疏懒性,

只合老烟霞。

清著名画家、书法家、“扬州八怪”之一的黄慎(宁化人),曾旅永卖画,览燕城山川,吟哦酬赠,有诗:

贡川道上送叔又白入建宁

握手浑如梦,

客中复送行。

风梅桥上落,

霜棘路旁生。

每忆为童子,

相呼尚小名。

可堪俱老大,

无处请长缨。

据《蛟湘诗抄校注》黄慎这首诗约作于康熙末年。

乾隆十七年,青水诗人林朝兴为庠生,性耽吟咏,作《西园斋记》,创建《西园斋书院》。还有一位县志立传的诗人邓骥。

邓骥,(1726——1792年),字致千,号静客,又号志堂,小陶长坂人。少贫而好学,36岁考中举人,掌教樵川书院,长期未得到重用,乾隆五十七年出任四川万县知县时已65岁。时万县群盗出没难治,他理政有方,朝野赞之,终积劳成疾于次年逝于任上,年66岁。他工诗文,嘉庆廿三年(1818年),其子邓方春辑其诗文刊行,今存有《志堂文集》四卷,收文赋78篇;《志堂诗集》11卷,收诗697首,诗作大多描写所历之地的风土人情及永安、小陶故乡风光,还有酬唱之作。清·《永安县续志》卷七“人物列传”、卷八“典文”载其绩。

在桃源洞对岸的修竹湾景区,溪上丹崖俊秀,前一峭壁上“乾坤清气”四个大字石刻,钤丹旭相印碧潭,令人心澄如洗。这是知县李如鸿(万历四十七年出任)的手笔,他题诗道:

洞口门常闭,

高山涌白云。

唯有千古意,

夜月步江滨。

万历年间,上坪乡出了一位颇有名气的书法家,诗人陈经世,因他“工草书,酷嗜陈白沙书法,学之能得其神似,故号体白”。据说,永安“龟山庙”门额的字是他写的,颇得称赞。他有一首写景咏物诗:

牛石

生成一石怡如牛,

豢养殊忘不计秋。

思渴未飱深涧水,

爱眠长卧碧沙洲。

毛生应藉苍苔长,

腹饱从教绿草柔。

几度月明归去后,

牧童何事未曾收。

刘安善,字易简,号敬齐,闲闲堂主人,永安人。嘉庆年间,以副贡游太学,晚得永福儒官,数年即辞去,终老田里。工诗,著有《闲闲堂诗抄》,录诗:

归途(之二)

雉堞延袤数里强,

舟中认得是沙阳。

三元梅列都经历,

渐次归途是故乡。

陈云龙,字子从,永安人。少年迟钝,不善读书,十五岁时仅能辨句读,二年后随伯父到香港经商,十二年后返回,归途中不辞辛苦,跋涉山川,了解风土人情,写下了许多清新流美的诗篇。著有《忙中颦诗草》一卷。录诗:

桃源洞

天开胜景隔凡尘,

洞里桃花岁自春。

今日已非秦世界,

探奇还若问津人。

栟榈寺

先生品学两堪钦,

地以人传亘古今。

一片清潭尘虑涤,

乱柯石起白云深。

邑人刘高青,善诗:

吉山北陵八景

——石阙笔烟

石门传谢句,

兹地又钟灵。

岭树环连幄,

鲜花列作屏。

台空留月照,

刹古认云停。

知隔红尘远,

仙源欲扣扃。

邓宪文《游修竹湾》诗:

寒翠门开别有天,

坠来玉笋倒空悬。

峰回石转皆迎笑,

水落砚清半入禅。

物外登临真幻梦,

个中去住净尘缘。

自然一见南山庄,

到眼云低色欲元。

还有官志涵、张光国、赖宜亭、陈枢、赖光前、李凤彩、张玮、郭登等诸多诗家扢雅之玉。

清末民初永安诗坛的名家黄梓庠、聂诗维和赖章云。

黄梓庠,(1872——1900年),字杞良,号澹庵,永安虾蛤人。少聪慧好学,年轻有为,多才多艺。父黄汝铭,曾任闽学教谕兼凤池书院监院,长乐、福清等县教谕,对子女教育甚严,督陶冶性灵。黄梓庠在《幽兰》诗中写道:

生在空谷中,

出身本清洁。

况复茶素心,

贞固励其节。

无人亦自馨,

何求世相悦。

凡花莫与哀,

卓然独超绝。

(图为黄梓庠)

光绪二十三年(1897年),15岁时,肄业于福州鳌峰书院,即以贡生而文名著称。这年他从福州返回永安,舟至沙县,写下《到沙县》一诗:

一入虬溪去,

欢然无限情。

半天飞鸟疾,

千里落帆轻。

日色寒沙岸,

炊烟隐县城。

最怜篷外月,

已近故乡明。

诗倾乡情,酽酽绵绵。光绪二十四年(1898年)在新思潮的推动下,光绪皇帝发动“变法维新”,但遭到以慈禧太后为首的保守派的反对和镇压,维新派康有为、梁启超等出逃,谭嗣同被杀,这就是著名的“戊戌政变”。

这年黄梓庠赴京会试,适逢朝廷内部新旧势力斗争激烈,君怒臣怨,官忧民愤,政治腐败。黄梓庠怀着“急于请缨苦无路”“怒气直把风云诃”(黄梓庠诗句)悲愤的心情,求仕落空而归。光绪二十六年(1900年),八国联军侵略中国,清廷无能,蒙耻求和。黄梓庠义愤填膺,爱国心声带血而出:“鼓角传声频叹息,干戈误国在徘徊。重洋入寇终流毒,满目疮痍剧可哀”。(《智皋兄台湾戎幕感事》)。就在这一年,年轻的诗人黄梓庠郁愤成疾而终,年29岁。因无子嗣,二弟闽庠将子黄曾樾过继给他。

黄梓庠才情德艺俱馨,除工诗之外,擅八分书,尤精铁笔,是一位金石学家。著作有《杂文》一卷、词一卷,《翰云草堂诗稿》四卷及《金石篆集》等。

聂诗维,(1882—1943年),字少川,永安城关人。幼聪颖承庭训,门第书香味浓,求功名气盛,胞兄聂诗风是清乙酉科选魁,曾任安砂巡检司。聂诗维年轻时与本县陈庄贤一起上京城应试,考取拔贡。回故里后,热衷教育事业,多次设馆收学生,致力于乡土育才的文化活动。永安县旧知识界名流,解放前夕(1949年)国民党末任县长陈文孙和抗战时期曾任福州市市长的黄曾樾博士都是他的学生。(图为聂诗维)

聂诗维曾任永安县教育会长、永安县旧制中学校长、培根、集成小学校长等职。德高望重,桃李满燕城,为众所敬仰,百姓尊称他为“聂先生”。

聂诗维才高但谦和清正,不趋炎不利私,当年驻永安的福建军阀卢兴邦(尤溪人),想拉拢他为其效劳,以百余光洋月薪,请他任52师师部文牍职务,被推辞,后又请他编修《永安县志》,也未允应。

抗战前,国民党海军上将萨镇冰来永安,亲书一联赠送聂诗维:“柳絮狂飞凝雨雪,香风徐动觉开梅”。上款题“少川先生雅正”,下款是“萨镇冰”三个字。聂诗维如获珍宝,装裱后挂于书房相伴。能得萨将军的赏赐,可见聂诗维的才德品性之优。他的诗乡土情怀耿耿,诗味清浓:

抵贡川同赖銮坡君作

十年重到感沧桑,

邻里争来问讯忙。

扫榻芳樽同旧雨,

卷帘红树有新霜。

山城入夜涛声吼,

江馆联吟烛影凉。

客里不嫌清寂甚,

卧听爆竹数声长。

聂诗维有一首七律写得很清雅优美:

美人拜月

春纤盥罢出帘前,

如水中庭漏尽天。

三五风光开宝境,

万千心思托银蟾。

云鬓低坠金蝉影,

霞袖轻笼宝鸭烟。

悄立花阴听私祝,

年年今夕共团圆。

诗寄上海某诗社评选获奖,有人称誉说,此诗置于《花间集》亦不逊色。

在折枝诗创作竞技方面,聂诗维更是得心应手,量多质优,屡得大奖,堪称高手。1943年折枝诗大唱题为“见行”第七唱,聂诗维有一首为“吟囊呕尽心肝见,别酒酬残涕泪行”,人见之有不祥之兆的感觉,果然,端午诗会发唱后第三天,就去世了,很是巧合。聂诗维生前著有《课余吟草》18卷。

聂诗维于民国32年6月9日病逝,享年62岁,众多学生为他举行隆重的追悼会。学生黄曾樾送的挽联是:“理学绍陈瓘,诗才怜邓肃,五百年始诞先生,永为斗山增异彩;弟子比河岳,襟怀似彭译,六二龄递为净土,忍看箕尾吐光芒。”致哀深切,评价极高。

赖章云,(1873—1944年),字汉槎,大湖人。清末秀才,一生从事教育兼行医,是位爱国爱乡的诗人。

1914年,安砂创办龙江学堂,赖章云先任教席,后任校长。1916年端午节,回大湖时,闻乡民无处买米时,即去找第三区团总赖砺锋商量,自捐5担谷子,作为创办大湖义仓的资金,赖团总采纳他的建议,召集会议倡捐,并从祖公田产中捐出一部分,使大湖义仓立起来,解决秋收农民粜谷难,青黄不接时贫苦人家吃米难的问题,为百姓办了一件大好事。

1923年调回大湖,任第三区立第一高小校长。1932年到曹岩村设馆执教。他在《斋书偶吟》中写道:

阅遍人情到白头,

老来糊口度春秋。

殷勤教育无烦恼,

腾有闲身少应酬。

足见他对教育事业一片赤诚之心。抗战时期,他写了许多抗日救亡的诗篇,录其一:

和吴秋山大湖杂咏

(四首选一)

桃李栽培浥露浓,

交枝掩映古苍松。

涛声骤起如临敌,

惊败东洋小鬼凶。

他精研医术,教学之余常行医于乡间,仁心妙手,为穷人义诊有佳誉。

赖章云逝世时,里人悲戚祭奠。永师校长黄震从永安东坡步行到大湖吊唁,永安县中校长黄曾樾博士和校主任陈咏棠寄赠悼辞,名师吴秋山等赠挽联。

赖章云著有《存存诗稿》《存存文稿》《存存联谜语稿》《奇症验方》等。

(本文作者系永安市燕江诗社副社长)