■ 连 允 东

在宁化客家祖地,至今依旧活跃着各种各样的民间匠人。诸如:木匠、石匠、漆匠、做纸匠、竹蔑匠、泥水匠、裁缝匠,剃头匠、补鞋匠等等。而其中的竹蔑匠、裁缝匠、陶瓷匠、做纸匠、造砻匠颇具特色,在我印象中最为深刻。他们都以一技之长谋生,都在各行各业中挥洒才智和汗水,展示着客家匠人独特风采。

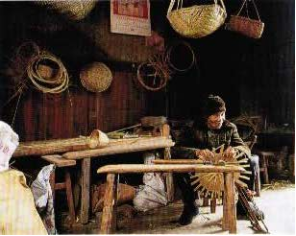

竹篾匠:

巧手编竹妙生花

宁化四面环山,林木茂密,翠竹青青。漫山遍野的毛竹是民间蔑匠挥洒竹编工艺才华的不竭资源。

过去,每当初夏时节,三五成群的竹蔑匠便会开始走村串巷。他们在师傅的带领下,挑着工具箱,晃荡而来。有需要的农家便会把师傅请到家中编制竹器。按习俗,请蔑匠师傅的东家要好酒好菜款待。

编篾时,只见师傅手拿一把厚背薄嘴的闪亮锋利篾刀,一手抬起一根硕大修长毛竹的顶部,迅速用力劈一刀,再用其他刀背将夹在竹身的刀往下锤。竹顶两节一下就剖成上下两瓣。 “破竹”完成后,他就用长柄的V型刀铲,铲除掉竹腔的痂节,再熟练地用篾刀旋去竹身黑黑的节筋,制成箩条。“破篾”技巧的高低是衡量篾匠水平的标尺之一。技高的师傅“破篾”厚薄均匀,又快又好。(图为客家蔑匠)

接着便可开始“编制”竹具。师傅坐在小矮凳上,手抓一扎数米长的篾青,用力一甩,修长柔软的篾条便发出“哗哗啦啦”的喧响。不一会儿,一个简洁实用的竹器便瓜熟蒂落。观赏着蔑匠们娴熟的编制动作,好似观赏一场民间工艺的艺术表演。随着时代的发展,传统手工竹编技艺在广阔的乡村不再像过去那么红火,却是客家人不可磨灭的乡土记忆。

裁缝匠:

裁出一片“客家蓝”

在宁化乡间地头、溪边河畔抑或在商店圩场中,总有一道独特的人文景观——那就是一群群身着简洁素雅蓝衫的客家妇女。那裁缝匠巧手裁出的端庄淳朴、素洁美丽的“客家蓝”,宛如蓝天上飘荡的朵朵祥云,独具特色。

“客家蓝”是宁化客家祖地尤其是乡村妇女最为流行的服饰。此服饰基本上是“大襟衫”。它有着朴素大方之特点,以素色为主,尤以蓝黑、白色最为流行。质地多为自制自染夏布为主的粗布。过去客家妇女都穿“大襟衫”。因左右两襟大小不一,大襟将小襟掩盖而得名。一般为左襟大而右襟小,穿时左襟将右襟掩盖,并用纽扣系结于右胸上侧及腋下。制作客家蓝衫整个过程要一丝不苟,精益求精。小小一个不起眼的布扣,扭结的过程也需要花费很大力气,成型后还要用重物敲击打紧,这样打制出来的布扣才圆润、饱满、耐用。

客家蓝衫的装饰不多,主要是用现成的织带或配布裁成细条镶在襟头袖口,年轻人与老年人镶的花样不同,年轻人花样较复杂漂亮,而老人的则更端正典雅。(图为:客家蓝——大襟衫及掩腹)

件好的蓝衫,可以穿很久,可自少女穿至老年,甚至还可以母女相传。细细观赏“客家蓝”服饰,给人的印象是便利、简易、耐久。可以说是客家妇女素朴勤劳的象征。“客家蓝”虽没有其他少数民族服饰那样斑斓多姿、绚丽多彩,然而她却有沉稳内敛、洁净素雅之独特风采。多以深蓝为主色调,而深色、素净的暗色给人的最大感觉就是素雅严谨,这与客家人稳重沉着的性格十分吻合。同时,耐脏的颜色也较适应农耕生活。客家农村妇女,她们在穿着大襟衫的同时,还会在胸前穿着一种围裙“掩腹”(在宁化也叫“围兜”)。这象征聪明的“围兜”和“客家蓝”集于客家妇女一身,更能凸显出客家妇女聪慧美丽的风姿。旧时宁化的裁缝匠皆会加工制作这种服饰。如今,会缝制客家蓝的匠人已经不多,但在宁化乡间的裁缝店,师傅们大多都要会这门手艺,因为许多客家老人还是习惯这种代代相传的衣饰。

陶瓷匠:

历史悠久有传承

宁化烧制陶瓷的历史悠久。早在新石器时代宁化江背村就已经烧制陶器、砖瓦。唐代,宁化淮土便有专门的陶瓷窑,能生产执壶、罐、盖、擂钵等日常生活用品,釉有青绿、青黄、酱褐等颜色,其烧制工艺水平很高,为福建省最早的窑址之一。隋唐以后,砖瓦的生产和制作技术已经具有很高的水平,烧制出的砖瓦质地细致牢固。建造于后唐的宁化慈恩塔,明、清时期修建的宁化旧城墙,都是用本地生产的青砖砌成。宋、元时期,宁化烧陶技术已十分出名,当时宁化泉上,窑口密布。生产器物包含莲瓣小碗、碟、瓜棱壶、盏、盘等多种形态,瓷器胎骨细腻、胎壁薄,内壁满釉,很受欢迎。(图为延祥明代釉花大瓷缸)

这些陶器都是客家人日常最常用的生活用具,涉及生活方方面面。虽然如今人们的生活已经发生了极大变化,但至今在宁化还留有许多窑口,且窑火仍然十分旺盛,供应着客家乡民的生活所需,也是客家工匠风采的最后留痕。

做纸匠:

手工造出“玉扣纸”

宁化过去是著名的产纸区,这里的纸匠工艺高超,蜚声在外。其中最闻名遐迩的要数宁化治平的“玉扣纸”。

追根溯源,纸是中国古代四大发明之一。早在北宋,宁化已有工匠开始育竹造纸。东汉蔡伦发明造纸术,结束了用甲骨、竹简、绵帛书写的历史。北宋采用竹纤维造纸,那时起,造纸术就传到宁化。明清时期宁化已成为福建四大产纸县之一(长汀、宁化、连城、将乐)。据民国十五年(1926年)《宁化县志》载:“南区之寺背岭(今治平畲族乡),安乐各村;东区之泉上、乌村(今湖村镇)各村;西区之坑子里(今济村乡)各村,颇有修蓄苗竹者,不以制笋,而以造纸”。这历史悠久的玉扣纸,当时就已经行销各地。

宁化属中亚热带山区气候区,气候温和湿润,为毛竹生长提供了有利条件。全县竹林面积20多万亩,是福建毛竹主产区之一。丰富的毛竹资源,为玉扣纸的发展提供了得天独厚的物质基础。

玉扣纸,又名重纸。顾名思义,“玉”是纸色洁白如玉,“扣”是计量单位,即等于现行的“刀”。玉扣纸以刀为计量单位,每担纸为7刀;每刀纸200张,重6公斤左右。宁化玉扣纸又以治平畲族乡所产最为出名。地处闽西北部的治平,山高水冷,毛竹青青。全乡过去曾有纸作坊160余家,年产玉扣纸3万多担。“玉扣纸”采用石灰腌制幼嫩竹麻的生料制浆法。以嫩毛竹为原料,工艺复杂,过程颇有讲究,且习俗有趣。(图为:治平玉扣纸生产(捞纸))

由于考究的用料,精工细制以及特殊的制作工艺,治平玉扣纸与众不同,纸质特优,细嫩柔软,纸张平展,厚薄均匀,韧性好,拉力强,无毒性,不易虫蛀,用毛笔书写,吸水不渍,色泽洁白如玉,被誉为“玉洁冰清”。是书写文献、奏本及印刷线装书的上品,所以过去朝廷多用作书写文书、档案;寺庙多用作印写经本;宗祠用作印刷族谱;民间用作账簿,能保存数百年不霉烂。明、清之际,朝廷官员多用玉扣纸书写奏折本,故有“日近天颜”之誉。1947年9月10日,治平玉扣纸曾参加台湾省为庆祝光复二周年而举办的名特产品展览会。1974年10月15日,国家出版局还专门派人来宁化,订购治平“玉扣纸”,用以印刷《毛泽东选集》线装本。“玉扣纸”丰厚的文化底蕴是耐人寻味的。

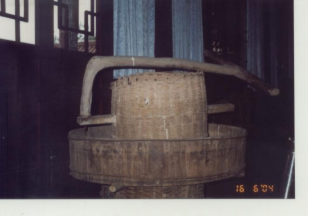

造砻匠:

巧手精工造谷砻

在宁化乡间,至今仍能看到一种古老的稻米加工器具——砻,最能体现客家工匠精湛高超的制造技艺。

过去没有电,照明用煤油灯或竹片,根本谈不上电力碾米或水泵碾米。乡民们要将金黄的稻谷变成雪白的大米,那就只好使用“砻”了。“砻”就成了客家人破谷取米的必备器具。砻,状如石磨,由上臼、下臼、摇臂和支座等组成。别小瞧这一座砻,制作起来十分复杂。

首先,要拥有优质的生泥。这种“生泥”粘性强,具韧性,反复揉搓,可捏成人儿。砻匠造砻,先将篾片篾丝做成砻甑圈,分上下两臼,然后在甑圈内冲土夯实,上臼砻夯成漏斗状以容稻谷并自动“流”入砻内。上臼砻的中间有个由土梓树削成的砻手,对称伸出,两端各挖个眼,便于砻钩勾住。砻甑圈多为一尺二寸左右直径的圆柱状,上下臼相合扇面处各镶入篾片,俗称砻钉。砻钉长宽度多为三寸、二寸。做这种砻钉很讲究,竹子要老(最好选用生长在向阳山坡的老黄皮竹),削成篾片后要用开水久煮,慢火烤炒,秋阳曝晒。经过这三道关的砻钉则坚硬如铁,油光锃亮,入土百年不腐不烂。

钉砻钉是最能体现砻匠造砻技艺水平的。砻钉必须按阴阳八卦打在扇面,稍出点头,上下甑圈用一个轴心连起,当甑圈盖使用的便留一个窟窿下谷。为什么砻钉要钉成八卦形呢?因为要使微小的谷壳脱粒,是件很不容易的事,聪明的砻匠设计出让两扇八卦砻钉形合一处摩擦谷粒,让稻谷在凹槽间一圈圈的磨擦中分离出谷壳。

制做砻钩要用弯成半圆的松或杉树根。砻钩弯度要适中,过弯、太直都不行。为使砻钩耐用,木嘴上还要钉一个铁的砻钩嘴,铁嘴勾住砻手,砻钩另一头配上一米左右的横木,就组成“丁”字形的砻钩(即摇臂)。使用时推砻人抓住横木把手,左右脚一前一后分开,双手推动时,上臼砻即沿轴心旋转,稻谷经竹齿(即砻钉)磨擦,便脱去谷壳沿咬合口圆周撒出,落入下臼砻腰部的环形槽内。(图为砻)

人力推砻一般须两人,因为这是个慢性子活儿,急不得。这种用砻和碓加工出来的大米和现在机械加工出来的大米不同,米粒圆滚滚的,基本保持了大米的完整性,做出来的米饭也特别的香甜。如今,乡民生活红红火火,科技发展日新月异。砻谷机、电力碾米机代替了古老的人力砻谷碓米。砻,已难找它的踪迹;砻匠,早已远去;推砻,已成为历史。但它凝聚着客家人的才智,记载着乡民们生活的艰辛。

(本文作者系宁化县文联原主席)