陈志忠

侨汇券又称侨汇物资供应票(证)、侨汇商品供应券(证)、华侨特种供应券(证)等。它是在特定的历史时期,由于商品短缺,为了保证和方便外宾、港澳台同胞和归侨侨眷购买商品而发行,侨汇券是一种需要与人民币现金共同使用的票证,按省市自治区发行的一种有价票证,一些侨务大省的地县级也发行了侨汇券,比如:福建省的厦门、晋江;广东省的江门、台山、恩平、开平。发行工作一般由省级的商业厅(局)、粮食厅(局)、供销社、外管局、银行和侨办等权威机构联合监督发行。它诞生于1956年7月30日,于1994年初废止。从广大藏友所收到的藏品推算:当时全国除了台湾和西藏未发行外,二十八个省、市(自治区)发行了近300套的侨汇劵,其中要以侨务大省福建发行最多,共24套109枚。

为了保护归侨侨眷的合法权益,争取更多的外汇收入,1955年2月23日,国务院颁布了由周恩来总理签署的《关于保护侨汇政策的命令》,1956年广东率先发行侨汇劵。1957年7月30日,国务院批准了“关于争取侨汇问题”的指示,从那时起,福建、广东等十三个省的政府,先后发行了侨汇券,侨汇券是由正券和副券组成,正券标明了面值,副券标明了物资供应的种类和数量,持有人需要到银行将海外汇款兑成等值的侨汇券,之后便可以凭券在专门的华侨商店购买统购计划之外的粮食和日用品,以及一些进口的商品,从1963年起,我国侨汇收入稳步增加,到了1965年,已经超过了1.8亿美元,但是在次年爆发的“文革”的冲击下,各地陆续停止了侨汇物资的供应,侨汇券也随之作废。“文革”结束后,直到1978年3月,国务院联合中国人民银行发布了《关于侨汇物资供应座谈会纪要》,标志着侨汇券重返历史舞台,同年10月,上海华侨商店复业,仅仅两个月内其经营的商品就从800多种增加到了1348种,到了1982年,上海市的侨汇收入更是达到了3248万美元的历史新高,在经历了短暂的高峰期后,随着改革开放的深入,中国的经济持续稳定增长,人民的物质生活水平也逐渐的丰富,同时对外贸易由逆转顺,外汇收入大幅增长。

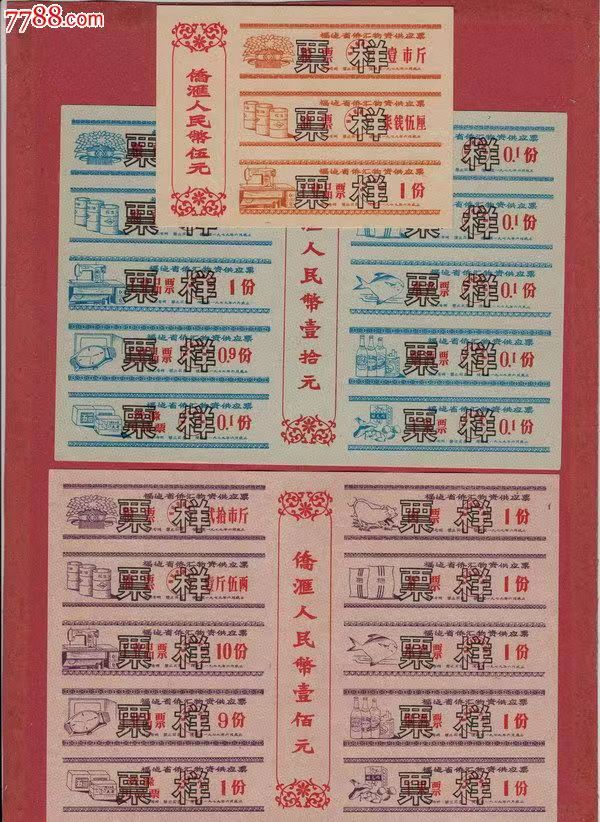

各地发行的侨汇券均由主券“侨汇人民币”和购买物资的“实票”构成。主券部分印有侨汇券名称、侨汇人民币数额、编号、有效期限及发行机构印章,有的还印有以风光名胜为主体的背景图案。实票部分则由多枚购物小票组成,与主券形成整体。实票品种离不开粮、油、肉、布、糖等小票。面额越大,供应品种越多。大面额侨汇券实票中有些印有香烟、白酒、肥皂、煤炭、煤油等小票以及副食品券、针绵织品券和购货(物)券。

侨汇劵面额一般有1元、2元、5元、10元、20元、25元、30元、40元、50元、100元、200元、300元和500元组成。它虽然有面值,但不能单独使用,需要与人民币现金同时使用。粮、油票可直接到乡镇粮站使用,享受国家牌价。其它票券需到城市专设的“华侨友谊商店”才能使用,工业品票可以购买当时十分紧缺的自行车、缝纫机、收音机、手表等;副食品票可购买高档的香烟、白酒、罐头等。还有当归、杞子、红药等中草药,五花八门,应有尽有。广州还发行面额为1000元的大面值侨汇券,如今连样票都十分难觅。

侨汇券使用管理十分严格。票面印有管控内容:(1)本证本省、本市流通,在指定商店、粮店和专柜购买商品。(2)本证系无价证券,可以转让,严禁买卖。(3)妥善保管,遗失不补。(4)本证无银行盖章或自行剪下无效。(5)如有伪造假冒者,依法严惩。(6)使用有效期限多为1年,少数为当月、当季、半年,个别的有三年期。

在上个世纪五六十年代,侨汇劵为我国经济发展做出了杰出贡献。改革开放后,我国政府又发行了新的侨汇券,这些侨汇券为中国社会的发展进步起到了积极的作用。随着国家经济的发展,以及从计划经济进入市场经济,这些烙印着计划经济的侨汇券在上世纪九十年代初华丽退出了历史舞台。

三明市1985年以前的侨汇,均由口岸中国银行转委三明市各地人民银行解付人民币,侨汇的统计在口岸中国银行进行,全市不表现侨汇收人。1985年,三明中行成立后,才有表现侨汇的做法。据《三明金融志》记载:三明全市1985年至1993年历年侨汇收入为: 1985年侨汇额15.40万美元,1986年侨汇额32.34万美元,1987年侨汇额35.64万美元,1988年侨汇额25.57万美元,1989年侨汇额12.00万美元,1990年侨汇额86.30万美元,1991年侨汇额213.80万美元,1992年侨汇额264.20万美元,1993年侨汇额594.80万美元,合计1270.05万美元,这些侨汇为三明市经济社会发展发挥着积极作用。

(作者系市政协文史研究员、三明市华侨历史学会会长)