林纪福

我美丽富饶的家乡,位于福建省的三明市区(旧称三元县),地处武夷山脉和戴云山脉之间的闽西北山区。这里群山环抱、四季长青,溪流纵横交错、植被茂盛、水量充沛、土地肥沃,素有八山一水一分田之说。三明依托武夷山脉和戴云山脉之天然屏障、区域地质构造上又无断裂带穿越、无地震灾害,加上居住区位置较高,因而抵御自然灾害能力强。夏秋无大旱、雨季少洪涝,台风刮不进、天灾人祸少,实属三元乡民的风水宝地。

古老的沙溪(古称太史溪)发源于建宁的金铙山,流经建宁、宁化、清流、永安、溪口(汇华工业园)进入三明。沙溪河三明城关河段流域面积约九千多平方公里、多年平均流量280立米米/秒,河面宽200多米。城关上游约1.5公里河段内,在多年洪水的冲刷下,淤积形成多处大小不等、形状迥异的河中洲屿。两岸河面最宽处达700多米。从上游至下游交错分布有龙洲、涨洲、狗洲、沙洲、对门洲,各洲屿之间都有水流穿越。有的河段水流湍急、浪涛汹涌,有的河段静水流深、湖光山色。各洲屿表面分布着银白色的沙和五颜六色的鹅卵石,幼时夜间在河滩玩耍时,经常拿着两块乳白色的石英砂岩鹅卵石互相撞击出红色的火花。

进入城区,川流不息的沙溪河水清澈见底,她像一条碧蓝色彩带弯曲地漂绕着山城,将城区分割成两块。种类繁多的珍贵鱼类在沙溪河里繁衍生长、欢快地穿梭游弋。美丽的沙溪河上分布着三座古朴的浮桥跨越两岸,分别在城关、下洋和列西,这几座浮桥平时方便纯朴、勤劳、善良的两岸居民交通往来,当发生洪水时管理部门将浮桥断开、锚固两岸,用渡船承载两岸过往乡民。城关沿河共有三棵古榕树,一棵在(龙船巷尾)现城关大桥岸边,另一棵在新巷(青年路)岸边,还有一棵在池弄(现步云巷)岸边。尤其让我难以忘怀的是现城关大桥岸边处的那棵千年古树,树径五米多、根深叶茂,是乡民在夏、秋季节小憩纳凉的好场所和顽童玩耍的好去处。我小时也常和发小在一起从树内(树心是空心的)向上攀爬到树枝上玩耍,上世纪70年代初大树毁于一场火灾。位于步云巷河滩上的这棵古树,一根椭圆状的树根,根茎粗约30-40厘米,长4-5米。根茎下部的土壤在多年洪水和波浪的冲淘下被掏空,使根茎悬空于地面最高处达两米多,儿时经常与发小一起爬到根茎上玩耍、纳凉。

山城的城区面积小巧玲珑,旧时有句歌谣:“小小三元县,三家豆腐店。城外敲锣鼓,城内听得见”,是对三元城关有些夸张的描述。我童年时,城区有三坊六堡。分别称:桂龙坊、阳巷坊、昌荣坊(下巷)、永兴堡、福兴堡、崇宁堡、凤岗堡、传岗堡、长安堡。为防御土匪抢夺,城区三周设有城墙(一面临河)和通往城外的城门。东门(泰安)、南门(养孚)、西门(荣禄)、北门(聚庆)。城墙内的叫“杉莲”,即现在的城关区域。永兴堡、福兴堡在城门之外的东南部,河对岸的有长安堡(三明火车站建设时搬迁到城关),还有台境头(台江)和白沙。城关浮桥(因1970年5月中旬发生洪水、浮桥断开,用渡船承载居民过河时发生了翻船事故,造成多人溺水身亡,1972年建成三明大桥)是从城关通往白沙、长安堡、火车站的交通要道。城关通往台境头(台江)交通是从渡头由人工摆渡和沿河乡民划竹排来往的。(图为“杉莲”城关平面图)

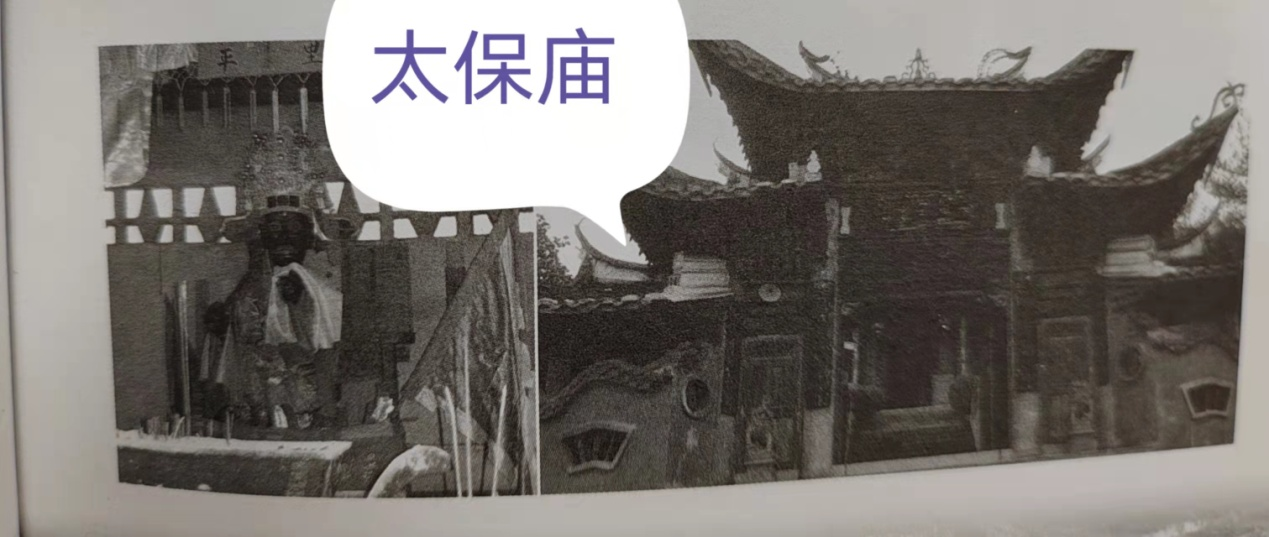

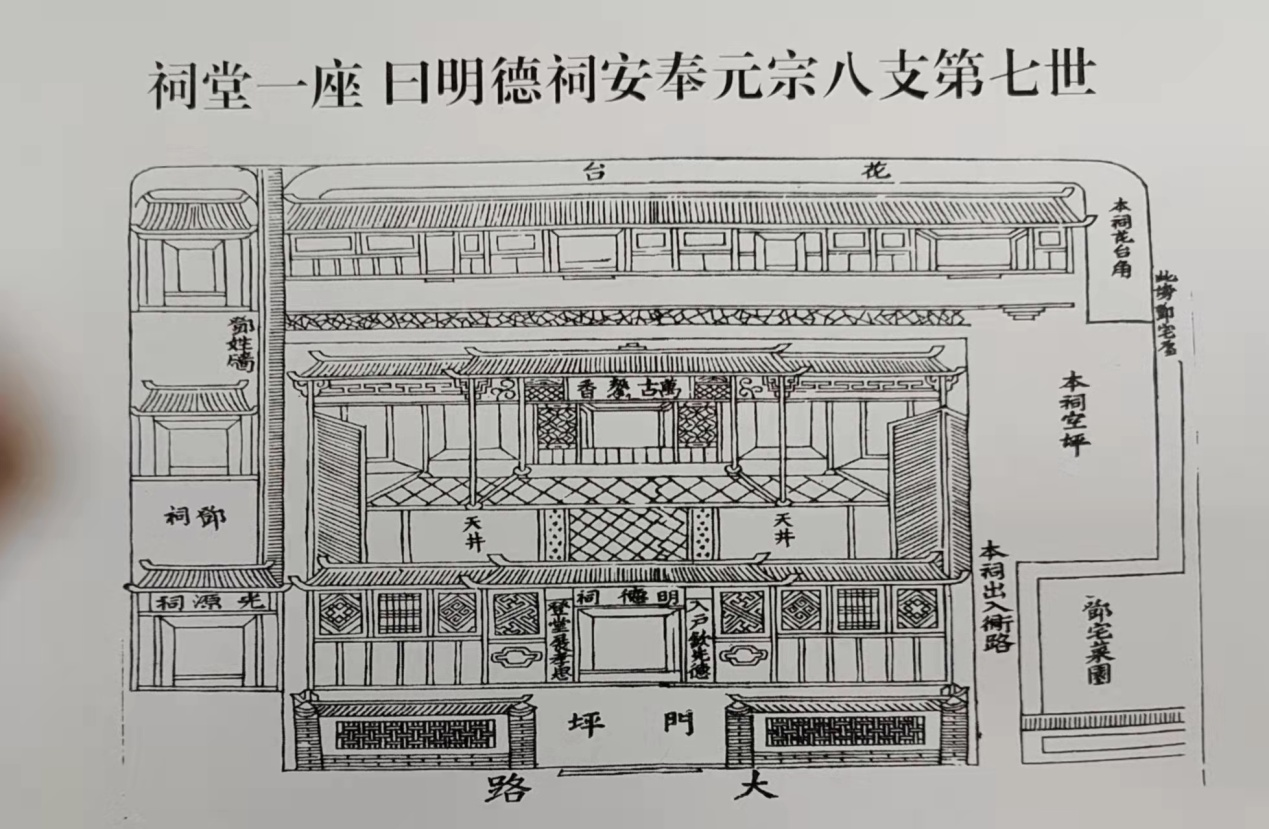

旧时代的“杉莲”城镇布局合理,有前街、后路、九巷。前街为中山路(“文革”期间称前进路),位于城北,沿河从西至东走向,整条街道为石板(块)地面,全长1.4公里。中山路两边除住宅外,还有许多商店,是旧三元的主要商贸街。垂直于中山路的巷子从西往东有:池弄(步云)巷、花瓶(林厝)巷、阳巷、下巷、周舍巷、新巷(现青年路)、牛巷、龙船巷。各条巷的南部有后路相连。南部为巷头、北部称巷尾,每条巷和前街后路的居民约以两条巷中部为界划分为坊、堡。桂龙坊最大,在孔文星岭西部(包含了池弄、花瓶巷)。各坊、堡都有祠堂、庙宇等古建筑、水池(井)、鱼池及通往沙溪河的水岭、码头(块石或石板砌成)和排洪沟。每条巷头、尾都设有门闾,各成防御体系。各坊、堡的巷子与中山路交接处都设有亭子和庙宇。如桂龙坊的太保庙和太保亭、阳巷有天后宫亭,下巷有文昌宫亭,周舍巷的元帅亭、龙船巷的园通堂等。据长辈回忆:“杉莲”的公共建筑有54座祖祠,其中邓氏宗祠22座、李氏宗祠10座、林氏宗祠8座;共有16座庙宇和风雨亭,为乡民休憩的娱乐场所;水池及清泉古井共19处;大小鱼池40余口;通往沙溪河水岭10条。住宅均为木结构、青瓦屋顶的古建筑,房子进深一般有20至30米,面宽三、五植居多,也有七、九、十一植的大房。我家所在的“桂龙坊”因有座千根柱大厝,因而常将“桂龙坊”称为“千根柱”。千根柱大厝有前坪、后坪、4个天井,120个厢房和多个厅堂。

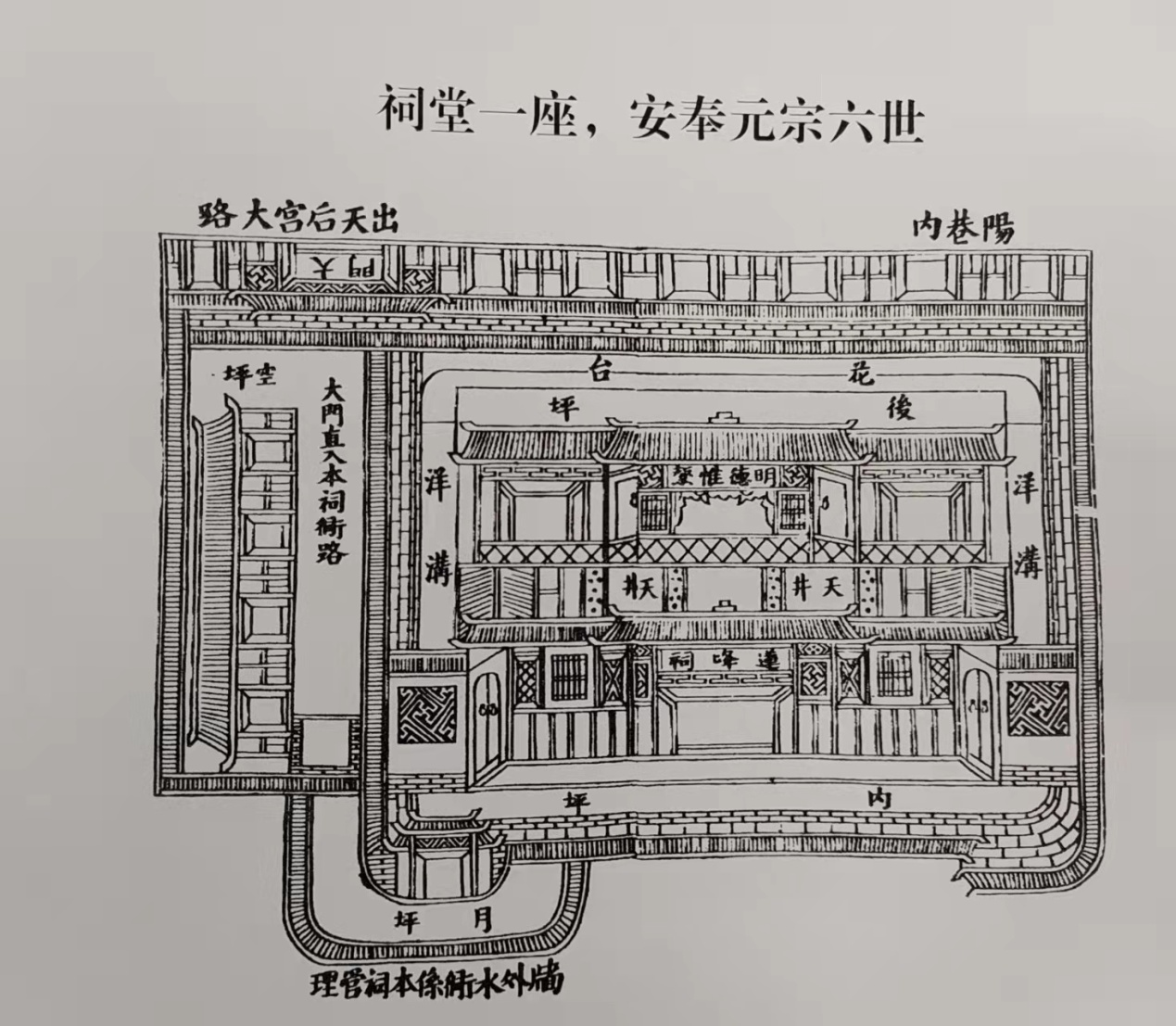

我童年居住的老宅是祖上留下的,在中山路“桂龙坊”的“下底坪”靠河侧,(原清洁队对面)面宽五植,进深20余米。中间有大客厅,后间、天井、再进深三个房间。两侧各两植由六进深的房屋和中间一个天井组成,后间有地下室可通往沙溪河,共居住有叔伯兄弟九户。我外公的房子在下巷李厝,面宽三植,中间一植最宽,有尾厅、天井、客厅、后间、天井、后进深三间。两侧厢房进深九间。客厅条桌上供有菩萨和祖辈遗像,天井有一口大水缸和条石养花台,种有各种盆景。种植有我外曾祖父的亲戚从上海经商时带回来的海棠花、兰花各种修剪后造型美丽的花。记得我小时拿吃过的龙眼、荔枝核种在花盆里经常观察,当长到20多厘米就再也不长了,长大后才知道三明的气候条件不适宜种植龙眼、荔枝。(图为林氏莲峰公宗祠和林氏可竹公宗祠)

旧时房屋都是木结构的,乡民对防火非常重视。在房屋结构上,每座房屋的两侧纵墙均设有防火墙,由两侧青砖砌筑,中间用黄土填实而成。在防火水源上,各家厨房的水缸都盛满水,天井还有更大的水缸盛满水备用。此外,各坊、堡都分布有水池、水井和鱼池可作为救火水源。但由于旧时,家家户户都用柴火、木炭煮饭、取暖,且救火技术落后,一旦失火,灭火不及时往往酿成火灾,许多民房、祠堂、庙宇因失火毁于一旦,如千根柱大厝就是毁于一场火灾。

三明地处福建沿海的内陆山区,属亚热带季风气候,多年平均气温19.4℃,降雨量1750mm。旧三元地多人少,土壤肥沃,位于城区周边的田地都是大块的阳面田,勤劳的乡民水利设施修建到位。因此,纯朴、勤劳的农民一年都种三季粮食作物。春种早稻、秋种大豆、冬种小麦。位于较边远的郊区仅种一季晚稻,而在晚稻品种中农民会精选出糯米、粳米、赤米等谷种种植,逢年过节分别用糯米、粳米、赤米做成糍粑、米粿、米冻、米冻粿等乡土美食。农民在耕作过程中还可以抓到鱼、蛙(田鸡)、田螺等。我记得我的叔叔和舅舅去耕地时,有时会背着鱼篓,晚上回来时常会抓到泥鳅、鳝鱼、鲫鱼、塘虱鱼、黄蛙(田鸡)、田螺等煮成美味佳肴,美食一餐。有时会挑着一笼子鸡、鸭到田里去觅食。我也经常去河边挖蚯蚓、到田野里拔兔草来养鸭、喂兔。粳米的稻秆可编制草垫用于冬季垫在草席下保暖;麦秆可编制草帽和各种造型的小动物玩具。旱地作物主要种植玉米、粟类、荞麦。除粮食作物外,还有许多旱地种植花生、芝麻、甘蔗、瓜果、蔬菜。常见有地瓜、西瓜、白地瓜、萝卜、大薯、芋头、黄瓜、茄子、四季豆、长杆豆,南瓜、胡瓜、丝瓜、小葱大蒜和许多的有叶青菜。

由于三元郊外崇山峻岭,还盛产山珍、野味、野果。一年四季生长着各类竹笋:如冬笋、春笋、小斑竹笋、甜笋、苦笋、四方笋等。如用春笋加工的明笋(黑、白笋干)畅销上海、江浙等地;各种竹笋可熏制、腌制成可口菜肴便于储存。野生食用茵种类繁多,如红菇、香菇、泥菇、鸡爪菇、松树菇、草菇……其中三元的香菇和红菇享誉东南多省。此外,还有许多飞禽走兽,如斑鸠、野鸡、老鹰、山麂、山羊(石壁羊)、兔豚(竹鼠)、野兔、穿山甲、野猪、狸类、豹子……我看到猎民拿到市场卖的最凶猛的猎物为豹子,而最多的是山麂。山上还盛产野果:如红苞、杨梅、金樱子、野梨子、鸡脚爪、梅索子、野柿子、野葡萄、酸枣、板栗、珍珠栗、锥子等。童年时上山砍柴,经常摘野果子解馋,特别在初冬酸枣、板栗、珍珠栗、锥子漫山遍野都有,专程去捡,半天可收获一袋子。

三元溪流纵横交错,仅城关上游两公里内就有台溪、东牙溪、焦溪汇入沙溪,小山涧遍布山野,鱼类资源十分丰富。除四大家鱼外,如鳗鱼、鳜鱼、雷公鱼、黄鳝、鲠鱼、赤眼鱼、白鱽鱼、石斑鱼、黄刺、青鲶、棍子鱼等。其中最凶猛的鱼有雷公鱼、黄鳝,专捕食各种鱼类,大的达三四十斤。我的邻居鱼民放钩捕到一头黄鳝重达38斤。还有珍贵的两栖动物。如甲鱼、鲈鳗、石蛙(石鳞)、乌龟。童年时在河边随手拿起一块石头向水里的石头砸去,都有七八条小鲠鱼浮起。

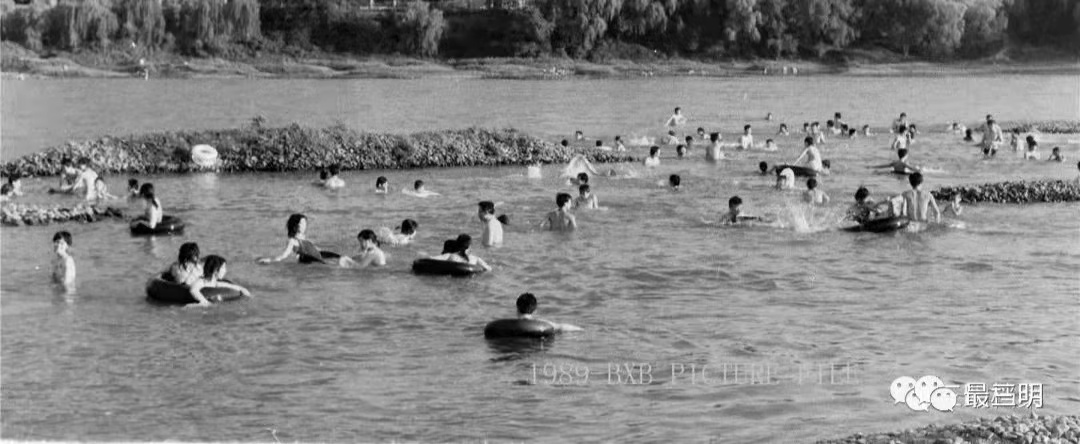

我的祖先明初迁居“杉莲”,我生长、工作在三明,小学三年级时遇上了文化大革命,然后停学。我所居住的桂龙坊家家户户都有竹排,划着竹排在河里玩耍和上山砍柴是我童年难忘的时光。我和一群发小相约经常在河里游泳戏水、钓鱼、捉鳖、掏鳖蛋,凌晨到沙洲上采草菇、在河滩上打土仗; 上山砍柴、摘野果;有时会偷吃农民种植的地瓜、西瓜、黄瓜、甘蔗。晚上捉迷藏、跑跑抓。那时民风纯朴、无偷无盗,家家户户不上门锁。寒冷的冬天用火笼装着火炭取暖;夏季:白天在太堡亭岭的台阶上或树阴下乘凉,阵阵微风吹拂而来,在灼热的夏天让人感到丝丝惬意,晚上各家在家门口摆上竹床、躺椅聊天纳凉。最让我开心的是夏秋季去河里钓鱼。我们背着鱼篓,鱼篓上系着百雀羚的空盒子,翻开河边的石块,用石块上的扁爬虫做鱼饵,用没有浮标细小钓鱼杆,站在大腿深的急水里上下送拉,当鱼上钩时手感有特别的快感、提起鱼放在鱼篓里,一个下午可钓四五十条十余厘米的青条小鱼。

欢乐的童年留下了许多美好的回忆。当我上山砍柴时,站在的山脊上,极目远眺:山城坐落在青山绿水之间,川流不息的一江碧水上纯朴、勤劳的乡民划着一叶叶竹排去耕作、捕鱼谋生;银白色的沙滩、五颜六色的鹅卵石在阳光的照射下色彩斑斓;浮桥上穿梭着忙碌的来往人群;古树、古宅、古寺庙屋脊上龙凤起舞;蓝天、白云、袅袅炊烟,勾勒出一幅美丽的画卷,形成我抹不去的记忆。

(本文作者系原福建三明竹洲水电有限公司工程师)