李国梁

抗战诗涛

永安文化底蕴丰厚,诗风素盛。清末民国年间,永安民间就有“燕江诗社”、“课余吟社”、“秦川诗社”、“雪香吟社”,上坪乡“东吟社”等诗词组织,诗俊辈出,吟声不断。

抗日战争爆发,福建省政府内迁永安,大批机关事业单位、经济机构、团体组织涌入山城,军政职员、仁人志士集志救亡,文人墨客书剑挺挺。

以《改进出版社》为代表的一大批出版社,出刊百余种,为抗战呐喊,以笔为枪,义勇奋搏文化沙场。挺起进步文化脊梁,与重庆、桂林相呼应,成为抗战文化大本营,是东南抗战进步文化名城。现诗的阵营里,勇士挺身冲锋隔阵之举可歌可泣。

萨一佛,福州人。二十世纪三十年代起从事木刻、漫画、创作,曾供职于改进出版社,主编过《十日漫画》。1939年加入中国共产党。1943年11月4日,日机16架,狂轰滥炸永安城,投弹135枚,烧毁房屋近500座,死伤300多人,财产损失极为严重。萨一佛当时是永安木刻作家组织的负责人,即到被炸的街巷实地作了60多幅素描画,著名诗人覃子豪为之配诗,定名为《永安劫后》,办起画展,到沙县、南平、建瓯及闽南等地巡回展出,控诉日本侵略者的滔天罪行,轰动社会,效果极好。

覃子豪,1921年1月生于四川广汉县,1964年逝于台湾。他曾留学东京,回国后在国民政府第三厅任职,后到浙江抗日前线,任《扫荡简报》编辑,不久到永安。

这是画家与诗人同仇敌忾赴国难、奋救亡,在文艺上的合作,反响强烈,意义深远。永安抗战进步文化骁勇战士前仆后继,用智慧与鲜血谱写诗章。

抗战洗兵雨急,诗坛鼓呼声隆,永安之子黄曾樾博士尤为激昂。

黄曾樾,(1898—1966年),字荫亭,号慈竹居主人,福建永安虾蛤人。我国现代著名学者、教育家、诗人。早年留学法国,先后获土木工程师和文学博士学位,后从政、从教。在艰难岁月中,他清廉刚正、忧国忧民,是一位激扬抗战文化的爱国者。

1937年“七七”卢沟桥事变,中华民族全面投入抗日战争,时任行政院交通部秘书的黄曾樾随迁入川时,一路上耳闻目睹了日寇的凶残,满怀国土沦丧、生灵涂炭的悲愤,写下了许多抗日诗篇。他在诗中写道:“颠沛蛮荒遑自惜,坐看人海怒翻澜。”(《湘黔道中杂咏》)、“形骸坐阅兴亡老,忧患终疑造化私。空剩胜天坚意在,双江如泪对疮痍。”(《双江》)。他在《闻南京藏书尽失》诗中写道:“有好皆为累,耽书结习深,琳琅三万轴,灰烬一生心。”

他在《抗战归里杂诗》诗中写道:

一

劳汝郊迎五十回,

江湖飘泊远归来。

生还相对翻疑梦,

不话寒喧话劫灰。

二

尊前万事剧悲欢,

情话家常每夜阑。

燕子江头呜咽水,

应添热泪作回澜。

三

为霖为雨慰苍生,

刮目当年父老情。

惭愧江湖飘泊后,

流传乡里只诗名。

1945年5月18日,福州光复。1946年元旦,黄曾樾为首任福州市市长。他的“民主政治,就是争取全民了解、拥护的手段”的理念,在实施中,屡遭国民党腐败势力的攻击,仅一年就愤然辞职。

1950年,黄曾樾成为福建师范学院教授,从此走上新生活,他为新社会的教育事业鞠躬尽瘁,赢得“博古通今,学贯中西——永安之子”美名。

1966年文化大革命中,黄曾樾博士被批斗迫害,不幸逝世。

1973年,法国总统蓬布杜访华时,向周恩来总理询问黄曾樾的情况,得知他在“文革”中含冤屈死后,连声哀叹,可惜,可惜。

黄曾樾早年由永安县推送并资助赴法国留学,在法期间勤工俭学,品学兼优,得到蓬布杜舅舅(房东)的赞赏并在生活等方面给予关照,结下很深的友谊。

黄曾樾幼时聪颖好学。1911年考入海军部福州海军学校(前身为马尾船政学堂)。1920年冬赴法国留学,1924年获土木工程师学位;1925年获文学最高荣誉博士学位。回国后从同光体诗派大师陈衍深研诗学,并先后任铁路工程师、教师、福建省驿运处副处长、福州市市长等职,新中国成立后任福建师范学院教授、福州市政协委员等职务。

黄曾樾著作颇丰,有《老子、孔子、墨子的哲学对照研究》《埃及钩沉》《陈石遗先生谈艺录》《慈竹居诗抄》《永思堂诗文外集》等。

抗战军兴,日寇大举侵犯中国,中华民族到了最危险的时候,福建省政府主席陈仪在临时省会永安,与将士、民众共克时艰。当时闽省抗战形势严峻,日寇进犯福州、厦门,生灵涂炭,无数仁人志士、救亡义勇将士浴血沙场。为悼念烈士,发扬精神,激励后人,陈仪先生倡建抗战阵亡将士纪念碑,立于永安复兴路南端山麓上,并亲题碑名。陈仪在永安期间,经纬万端,尽管风云莫测,仍襟怀若谷,他在诗二首中写道:

一

事业平生悲剧多,

循环历史究如何。

痴心爱国浑忘老,

爱到痴心即是魔。

二

治生敢曰太无方,

病在偏怜晚节香。

廿载服官无息日,

一朝罢官便饥荒。

抗战时期,永安的折枝诗活动非常活跃,前所未有,民间诗词组织不时开展活动。本土燕江、雪春两吟社的主持人是聂诗维,寿川吟社主持人是陈文孙,但没有其他执事人员,感兴趣者皆可参与,也无固定人数和基金。活动分大唱、小唱两种,大唱是向社会普遍征诗;小唱又叫连环唱,临时邀聚,有8人以上就可以了。一年之中,大唱1至3次,发唱给奖借公共场所举行;小唱则有几十次,也借公共场所或私人厅堂举行。

此时期,大批文人、学校师生从各地汇集山城,折枝诗活动频繁,不仅城关盛行,大湖、吉山、坑边、汶州、虾蛤、西洋等乡村均有是举。大唱多售卷分门评选,发唱时颁奖;小唱雅聚各自吟唱命题之作,也可以轮流抄写出自己认为可获等级奖的诗作,就是大家评,每次活动都有佳作妙语,争奇斗巧,各显技艺,兹录些许。

1932年联吟“春柳”第一唱。林促笏作:

香冡留些埋鹤地;

柳桥着个听莺人。

1941年联吟“新远”第一唱,在文庙发唱给奖。佳句纷呈:

远峙列峰丛树渺;新成三径过苔无。 ——邓明书

新蹄广陌骄阳逐;远羽长天慎自持。 ——聂诗维

新欢昨夜嫌鸡早;远别明朝上马难。 ——黄书勤

1941年联唱“燕溪”第一唱。马光祯作:

燕雀呑声残粒下;溪山敛影劫灰中。

这首折枝诗曾轰动一时。据说省政府主席知道后,却为其内容大为不满,马光祯悄然离永。

1942年在县商会发唱“深古”第六唱:

酒经较量知深浅;诗到狂时傲古今。 ——黄子祯

看穷人海交深雾;如许秋声动古衙。 ——陈庆钟

1943年大唱参议会礼堂发唱“见行”第七唱:

采药客从云外见;寻梅人在雪中行。 ——邓家金

天空飞鸟抬头见;海面归帆破浪行。 ——李锦泰

1948年大唱,县参议会礼堂发唱“多长”第三唱。

1948年大唱敬恭小学礼堂发唱“量才”第三唱。诗事不断,佳作纷呈。主要参与者还有高凯、陈文孙、黄书蕉、魏日汤、赖书健、雷鉴泉、张明点、冯国英、黄绍煌、张治道等。

除了地方民间组织的活动外,省府机关事业单位的要员都有雅集赋诗,酬唱之举。

在吉山浮桥渡口有一棵榕树至今已有近300年了。抗战时期,居住在村里的省临时参议会副议长陈培锟见古榕苍劲,听村人讲传奇故事,为树旁凉亭欣然题写“榕荫亭”三字,并撰一联,由福建高等法院院长宋孟年写后镌刻于亭柱,联曰:

渔舟夜静网收月;

樵客晚归笠带云。

联语清奇,为过往行人称赞有加。

(图为老榕树荫亭)

战时省会永安,教育事业兴盛。国立福建省音乐专科学校(上吉山)、省立师范专科学校(文庙、大湖)、省农学院(黄历)、省永安中学(下吉山)、省社科院(贡川、文庙)、省实验小学(下吉山)等十多所重点学校分布在永安城乡,广骋学者专家前来执教。蔡继琨、卢前、黄飞立等以及外籍音乐家任教于国立音专;与鲁迅、巴金交往的著名作家章靳以、中国花鸟大师吴弗之,民俗学家、《永安史迹》作者翁国梁(春雪)和学者、诗人吴秋山先后执教于国立音专和省立师专,教育家林天兰任省永中校长、王秀南任省永师校长等等,这些名师皆能作词赋诗。

国立福建音专校长卢前作词的《永安之夜》,唱亮了山城之光,成为永安乐坛经典作品。卢前,(1905——1951年)字冀野,号钦虹。历任国民党第一、二、三届参议会参议员,国立中央大学教授,著名词曲家。1942年辗转到福建战时省会永安,任国立音专校长。他不仅作词激励抗战,还写了不少诗章。

他在《山居》诗中写道:

看山不语意常馀,

只办长吟遣素居。

句法每能追北宋,

屐痕时复数南徐。

有田蜀客空归计,

出水鲥鱼上市初。

百种情怀无处放,

永安城外一愁余。

他嗜酒,在酒乡吉山,课余常开怀一醉。他在《吉山酒》诗中写道:

平生屡止酒,酒每近吾家。

今日吉山客,三年住白沙。

频行犹在劝,不饮莫兴嗟。

灯下封家信,看看字未斜。

福建省教育厅长郑贞文,在永安履职中,倡导“笠剑精神”,育才励志,赴国唯挺脊梁。他在永安写了不少诗,对永安一山一水情深意切:

游桃源洞

栟榈山石擅雄奇,

不愧争传小武夷。

履险悬崖看采药,

探幽绝壁读题诗。

褰裳涉涧情差慰,

策杖寻源路又歧。

莫叹云深迷古洞,

即今岂是避秦时。

1941年,爱国华侨领袖陈嘉庚回国视察,省政府在永安公共体育场(今新府路口人民广场)举行欢迎盛会,由陈仪陪同检阅了各校的队伍。此期间,还有许多文化志士在永安激昂吟啸。

黄寿祺,(1912—1990年),字六庵,著名易学家、教育家、诗人、国学大师。曾任福建师范学院教授、福建师大副校长、福建省诗词学会创建者、首任社长。早年游学北平中国大学国学系,师事曾国藩再传弟子尚节之,及章太炎高足吴检斋。先后执教多所高校,他与黄曾樾博士同校执教,同研教艺,唱和赠答诗谊甚笃。曾为永安女词人黄瑞盼题写“艺兰簃”,他多次旅永,留下佳章:

永安有怀杜三吴大

一别山城四十年,

重来感旧意悠然。

杜三诗赋家存稿,

吴大丹青世共传。

寒忆吉山鸡老酒,

渴思下岭燕溪泉。

神游故国浑如梦,

汽笛声声到枕边。

过永安二首(录一)

燕溪半载曾都讲,

久欲重游总愿违。

润物情同春雨细,

怀人心逐快车飞。

桃源古洞宜无恙,

葛里名贤未式微。

绿竹青松浑入梦,

倚窗频看四山围。

赵玉林,字明璧,号佛子,国家一级美术师、书法家、诗人。福建省文史馆馆员、福建省诗词学会顾问。抗战时期,他随文艺宣传队到永安巡回义演,并与会聚于燕城的各地学者文人交往,拈韵唱和,1987年孟夏辑并序成《燕溪遗玉》一册,收录名家林之夏、陈培锟、陈景烈、钱履周、黄祖汉、张培挺、冯祖培、马光祯等17位的诗书墨宝。从中可以了解抗战时期学者文人在永安活动的情怀。赵玉林在后来写的诗中,追怀在永安的行迹:

癸未溽暑,卧病总院,

忆事系诗,以破岑寂。

曾携孟玉赴龟山省广播台演播抗敌话剧《祖国万岁》,剧情为新婚夫妇破家救国,台长钟公喻为现身说法,握手殷殷,不忍逾别。翌晨敌机大炸永安,龟山广播台被炸,钟台长全家七名均遇难,怅望云烟,为之痛哭竞日。

黑云压城城欲摧,

恶逆凶狂无限灾。

忠魂冉冉烽烟上,

一日断肠一百回。

1941年,刘建绪由湖南到永安,任福建省政府主席,有南社罗尔瞻、张开琏、朱玖莹、何扬烈等为僚属。其时南社宿将朱剑芒由上海来到永安,任监察院审计部驻外稽察兼福建审计处第三组主任。当时南社在福建的社员只有福州林之夏、上杭丘荷公、丘潜庐三人,朱剑芒等入闽即与他们取得联系,诗翰沟通传讯。永安诗友知道后,即怂恿朱剑芒出来组织“南社闽集”。

南社是柳亚子创建的,辛亥革命时期的进步文学团体,取“操南音不忘其旧”之意,在中国近代文学史上占有重要的地位。

南社闽集虽未正式成立,但诗事频繁。当时,书法家罗丹在永安桥尾开办风行印刷社,他性耽声律且好交游,以朱剑芒为首的一班诗友常聚于印刷社后面罗丹的寓所“燕尾楼”。省教育厅长郑贞文、财政厅长严家凃等政要都是常客。朱剑芒在《南社闽集第一次雅集呈同座诸君》诗中写道:

日月重辉世运新,

客中高会际芳辰。

好凭南国人文盛,

再续东关社事频。

我向开天温旧梦,

谁从左海话前因。

卅年一部沧桑史,

聊佐当筵酒几巡。

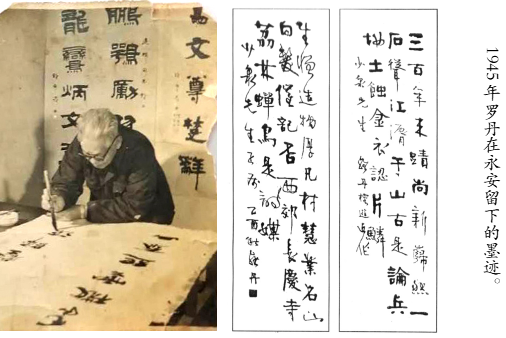

1945年端午节,南社闽集在燕尾楼正式成立,朱剑芒任社长,副社长罗丹,有17人参加,与当年南社在虎丘成立时人数一致。

只隔三个月,日本侵略者投降,临时省会迁回福州,南社闽集亦迁榕,不久人员就星散了。南社闽集在永安期间,在爱国诗人朱剑芒的倡导下,以诗会友、团结爱国人士,在抗日救亡,砥砺壮行,弘扬中华民族精神上作出贡献。录朱剑芒诗:

薄醉自黄历归城夜行

口占(三首录一)

陇头人语压虚惊,

猎猎西风酒靥晴。

暗室不欺行静夜,

长林丰草杂溪声。

吉山道中(癸未嘉平)

小憩嚣尘外,长吟乱壑中。

眉痕天宇碧,枫叶帽檐红。

心蚀穷荒梦,云摩远岫风。

七年羞只剑,关塞想蚕从。

罗丹,(1904—1983年),字稚华,福建连城人。中国书法家协会首届理事,厦门市政协一至五届委员,厦门市文联顾问,著有《稚华诗稿》,辑有《稚华居士四十初度唱和集》。

兹录罗丹诗作《胜利日题剑芒大画梅》:

炮响钟鸣真快哉,

山城喜气迫人来。

从今荷锸东瀛去,

剖尽樱花只种梅。

施蛰存,(1905—2003年),原名施德晋,常用笔名施青萍,浙江杭州人。著名文学家、翻译家、教育家、诗人。华东师范大学中文系教授。1937年起,相继在云南大学、厦门大学、暨南大学、大同大学等所学校执教。他博学多才,兼通古今中外;他是中国新感觉的代表之一,他著作颇丰。抗战时期曾旅永,录诗:

永安山居(四首选二)

一

显学在都邑,弦歌出华屋。

自非避寇乱,何事到岩谷。

山神土主庙,焕然在庠塾。

此来亦胜缘,化育践耕读。

二

秋登喜大有,师徒助收豰。

牛从宁戚饭,豕效承宫牧。

多能贵鄙事,贻讥昧麦菽。

励志勤四体,流风继白鹿。

在抗战进步文化活动中,许多共产党人不畏艰险,开展地下工作,用鲜血书写诗章,林鸿图就是其中一员。

林鸿图,大田人,1935年在河北省立农学院诗书时入党,1941年春到永安,任省农业改进造林事务所技师,党的组织关系与陈培光联系。同年9月被捕,后由农业改进社保释。1942年10月再度被捕,1944年1月保释,1944年8月第三次被捕。1949年在厦门被国民党特务杀害,时年37岁。从他诗中可以看出坚贞的革命气节:

狱中咏怀五首(选一)

也曾燕市放高歌,

久禁囹圄奈我何。

眠稳勿患蚊虱扰,

心坚那怕风雨多。

国倾不御敌来侮,

家破反同室操戈。

恨对创伤未洗雪,

难余缧绁以蹉跎。

抗战时期永安洗兵雨骤,诗笔书剑气贯长虹,救亡骁歌激越,万心凝铁,吼声薄云,在永安陷阵文化沙场的诗人还有:刘诚、陈景烈、潘希逸、邓振辉、王孝泉、茅乐楠、刘燃、李由侬、钱履周等。

(作者系永安市燕江诗社副社长)