徐义亨

在烽火连天的战争岁月,曾经有一所鲜为人知的大学,她始于抗日战争,末于解放战争,十年三易校名,播迁五地,备历艰辛,犹如一位颠沛流离中成长的处子,在艰难中把一批批学子培养成才,而自己却消逝无踪。她的简短历史是战时中国高校人文的一个缩影。

时至今日,无论师长抑或当年之青春学子,在世的已为数很少,但他们不应滑出历史的记忆。

1 苏皖联立临时政治学院的建立

抗日战争爆发后,国民政府将全国的军队进行整编,并划分了作战区域,其中位于苏浙一带的为第三战区。1939年7月第三战区司令长官顾祝同于江西上饶举行了一次司令长官部的党政军联席会议,会议决议呈请国民政府在江南、皖南沦陷区附近,设立国立大学和师范学院各一所,旨在“收容沦陷区不甘作亡国奴隶而纷纷走向抗战后方的爱国青年,使其来有归宿,并施以教育,培养人才和师资,为社会服务,增强抗日力量”。

恰在此时,国民政府教育部颁布了《游击区域及接近前线各省设立临时政治学院办法》,于是,顾祝同召集战地党政委员会决定成立“苏皖联立临时政治学院”,电请教育部立案批准,并责成其办公厅主任朱华中将筹建。

早年毕业于保定军校并投身于孙中山倡导的民主革命的朱华系江苏东台人,参加过北伐战争。朱华一生富有正义感,勤奋好学,善诗词,爱字画,好围棋,曾任新民学院、东洋政治学院教授。后人称他是我国近代史的进步爱国人士,也是中国共产党风雨同舟的朋友,被陈毅誉为“春华秋实——就是朱华”。解放后,周总理曾邀请朱华去北京参加新政府工作,共商国是。遗憾的是朱华因疾病缠身,建国初病逝于上海。这已是后话。

儒将朱华自谦缺少办学经验,于是他敦请当时在桂林广西大学任教的陈近朱先生和曾遍游欧美的孔大充先生合作。

陈近朱(名熹)早年留美,解放后曾在交大、浙大机械系任教。笔者联想到“近朱者赤”,把宋朝理学家朱熹的名字巧妙地揉合进自己的姓名,是位程朱理学派的崇拜者和传人也未可知。陈近朱当年的抗日心情和办学热情,可以由他的旧作为证:

策驷三千里 雄心挈育才 江湖余劫烬 桃李待培栽

匈奴犹未灭 梦亦不还家 投笔班生志 戎衣愧始赊

二十年前在他逝世后,他的家属概括其一生,在他的墓碑上刻下了如下的碑文:

——曾入仕途,旋留美求学,归国后执教高校五十年,擅机械工程,国学亦精,一生忠厚克己豁达——

这当然也是后话。

孔大充是我国行政管理学的奠基人,上个世纪的三四十年代就有《县政建设》《中国地方政制导论》《中国地方政制动向论》《比较地方政府图表》等有关行政管理的论著问世。不能不提及的就在本文介绍的这所大学里,是他创办了国内高校的第一个行政管理系。

在两位学者的鼎力相助下,1940年初在江西上饶成立了由十七人组成的建院筹备委员会,其中不少为留学归来的文人学者,如范任、钟期伟、林希谦、李寿雍、赵棣华等。

经建院筹委会勘定,院址选在福建崇安县内武夷山脉主峰——大王峰下的万年宫。该宫原名“冲佑观”,南宋词人辛弃疾、诗人陆游、理学家刘子军、朱熹等都主管过。1382年改观为宫,称“万年宫”。万年宫距南宋朱熹之经院——紫阳书院不远,明代王阳明也曾在此讲学,这正合陈近朱之意。这里山岚环抱,曲溪围绕,风景宜人,清静幽雅;再则,有诸大贤儒的流风余韵,更是读书的极好地方。为此,在50年后,即1989年江苏学院建校50周年之际,陈近朱在追忆旧事时,以豪放苍劲、功力非凡的书法,在宣纸上挥毫墨宝,词云:

忆昔同登天游巅[1],云海起伏落檐间。遥惊江淮数千里,烽烟隐苦漫家山[2]。

墨实二公循众意,疮痍规复养才先。武夷深宫弦诵作,几辈英豪济时艰。

君不见,弹指一挥五十载,几经沧桑摧基石。

我愿过江诸君子,共起珍壁发奇光,共使盛名仍为士林谖。

[注1] 意指武夷山天游峰。

[注2] 意指日寇蹂躏全苏北。

教授、图书、实验设备是当年办大学的三个基本要素。该时日本侵略军已深入国土,大批学者奔赴后方,不少滞留在东南诸省。通过多方努力,许多从国外留学归来的名士均欣然应聘于苏皖联立临时政治学院,如留英的政治学家邹文海,留法的罗马法学家周楠、陈延进以及哲学家詹剑峰,还有留美的经济学家马裕蕃、语言学家张云谷等。同时,又派员奔走闽、赣各地,深入上海搜购图书、仪器,加之私人捐助以及崇安县朱氏藏书寄存,共集图书两万余册。1940年夏,通过考试在闽、皖、苏一带招入高中毕业生二百余人,他们便成了上个世纪40年代在祖国遭受深重灾难的时刻奔赴福建山区读书的第一批流亡大学生。

学院初设政治系、法律系和经济系,司令长官顾祝同亲任院长,朱华为副院长。学院经费由苏皖两省和第三战区摊拨,学生全部公费。

一切就续之后,9月1日正式上课。三个月后在补行的开学典礼上,宣读了蒋介石训辞电文。顾祝同、朱华、陈仪、冷欣等第三战区的党、政、军代表多人出席了庆典。带着战时色彩的苏皖联立临时政治学院就这样在抗日的烽火中诞生了。

2 更名为苏皖联立技艺专科学校

武夷山虽然风景宜人,然气候多变,梅雨期长,许多师生初到时很不适应,加之营养不良,缺医少药,一次疟疾大流行,传染率竟高达六七成,吞噬了八名同学的生命,震撼了全校,人心极为不安。

学院原拟为四年制大学,而教育部长陈立夫始终不允,只批准为临时政治学院,学制仅为一年,全校师生更为不满,议论纷纷。

为安抚起见,学院向教育部请示欲将临时学院改制为正规性学院。1941年夏,经国民政府教育部批准改制为三年制多科性学院,设行政管理、会计、银行、机械工程、应用化学、茶叶等六个科。其中,行政管理科开我国行政管理专业之先河。学校也随之更名为苏皖联立技艺专科学校。另从浙江、福建等地又有一批著名学者加盟,如钱章明、曹中权、李祁、蔡秉九、施蛰存、杨振先等。此时,全校师生已增至四百余人。

是年冬天,太平洋战争爆发。翌年春,日军为配合南洋一带的战争行动,开始沿浙赣、平汉、粤汉等线侵犯,企图打通大陆交通线。原来平静的武夷山区变成了战争的前沿地带,很可能成为日军下一步的攻击目标。苏皖联立技艺专科学校的师生无法安心教学了,人心惶惶。

学校当局决定迁校。迁校转移又谈何容易,特别是当时交通工具的匮乏。学校除了通过第三战区长官部借到少量军车外,全体师生集体徒步,行程二百多公里,历时八天之久,终于抵达三元县(今福建三明市)。这时,在三元的周围地区已有多所流亡大学迁至,如长汀县的厦门大学、建阳县的暨南大学、沙县的福建医学院以及永安县的福建农学院等。

时值三元南郊的福建省地方行政干部训练团尚有一些空房,所以学院也就借用该团的住处安定下来。这里,背依悟空山,面向沙溪水,竹木丰茂,环境清幽,房舍颇多,还有一座礼堂。在战事的条件下,能在这样的环境下办学,让师生们喜出望外。但学生们最期望的还是能读完四年大学的本科课程,顾祝同亦欣然同意学生的请求,同教育部商洽。

1942年冬,教育部长陈立夫来校视察,学校当局又同他谈到改制问题,陈立夫答应回重庆后考虑。接着,孔大充便设法奔赴重庆,面陈改制事宜,并多方呼吁、活动通融。次年八月,教育部终于批准将苏皖联立技艺专科学校与江苏教育学院合并,成立四年制的江苏省立江苏学院。业务归教育部领导,经费由江苏省支拨。盼望了三年之久的大学本科终于实现了,让师生们笑逐颜开。

美中不足的仅是争来个省立学院,而非国立大学。这“不足”又成了学院改制的新内容,由此导发出后来一场群众性的民主斗争——“改制运动”。(图为三元校舍排立于四面笼山之小盆地中)

3 江苏学院的成立

江苏学院成立之际,教育部调请云南经济学院的戴克光教授为院长,顾祝同改任院董事长。

戴克光原系清华学子,早年留学英国剑桥大学,是议会政治学说的代表人拉斯基的嫡传学者,对于西方的议会政治颇为熟悉。戴系江苏阜宁人,顾祝同的祖藉为江苏涟水,两地相距甚近,实属同乡,未知这是顾的刻意选择还是巧合。据笔者查阅,初解放时,戴克光作为一名旧知识分子在参加华北革命人民大学学习时,曾被质疑他与顾祝同间的政治联系。但新政权还是将他认定为一位学者,和行政长官间也只是行政上的上下级关系。上个世纪的五十年代,戴克光与曾炳钧、吴恩裕、严景耀(雷洁琼先生之夫)并称为“北京政法学院四大教授”。

戴到任后不久,学院改过去临时、不正规的状况,将系科作了调整,分别成立了:文史系(系主任施蛰存)、外语系(系主任李祁)、机械系(系主任俞调梅)、数理系(系主任周长宁、曹中权、倪可权)、政治系(系主任戴克光、邹文海)、经济系(系主任周楠、杨振先)、社会教育科(科主任王揆生)。全院教师48人,同时还有著名学者如马寅初、周谷城、刘绶章等兼职。学院实现学分制,又必须学习四年期满,提交毕业论文并经审定合格后方准毕业。

从此,学院开展起文科类的社会调查活动,建立起理工类的实验室,还创立《汇刊》和《学报》等刊物,在朝着一所综合性的高等院校迈出了一步。

三元远离前线,是难得的苟安环境。但毕竟生活在战时,又地处落后的山区,对自然灾难防不胜防。不久,一场疟疾流行病突然袭来,江苏学院的大批学生被感染,宁静的气氛一下子又被打破了,眼看要不得不停课。联想到三年前在武夷山下的那次疟疾流行,人心又开始不安。小小的三元没有一所医院,江苏学院更没有属于自己的医疗人员和药品设备。(图为戴克光(中座者)和他的女弟子们)

学院只有通过福建省主席陈仪求助同在三元的福建省地方行政干部训练团医务所。该所所长徐明哲之前是江苏省立医院院长,抗战后转移到此。徐在得知情况后,一面组织全体医务人员下去给学生治疗,一面派人去外地采购抗疟疾特效药“金鸡纳霜”。没多久,化险为夷,疟疾病终于被控制住。为学院人员免遭疾病之苦,又逢政干团即届结束,在戴克光和全体同学的盛情邀请下,徐明哲便留在学院任教,原政干团医务所的全体同仁也均转职到学院工作。(图为徐明哲(中坐者)和福建省行政干部训练团医务所同仁(后转入江苏学院)摄于1943年)

自江苏学院迁住三元后,各种抗日宣传活动、文艺演出以及体育比赛给小县城带来了生气。作家徐迟在他著名的报告文学《哥德巴赫猜想》一文里,曾记述了当年江苏学院的数理老师是如何在陈景润就读的中学里兼课而给陈景润带去了数学启蒙教育。

4 抗战胜利和复员徐州

1945年8月15日,当日本政府宣布无条件投降,举国上下都在欢腾、奔走相告的时候,三元依然一片宁静,因为这里太闭塞。是行政管理系(1946届)的刘震东先生在离三元不远的永安,将日本投降的消息打电话告知戴克光院长的,戴接到电话后随即将此消息通知全校,这时已是晚上九点多钟。随后的场景,刘在他数十年后的回忆文章《江苏学院学习生活回忆》里是这样记述的:

同学们把街上商店的门叫开,所有爆竹全买光,一直闹到半夜。……我当时在戴院长家兼任家庭教师,特地在大门口写了一副对联:“春风被八闽,秋日归三吴”。

人们欢腾跳跃,眼中泛出喜悦的泪花。

乐定思归,背井离乡多年,何尝不归心如箭。次年一月学院着手迁院复员。除了筹划迁校费用和解决交通工具外,戴克光院长亲自去觅定新址。经江苏省政府教育厅会同有关部门商定,暂定迁往江苏扬州,院址为扬州的何家花园,并拨几处已接收汉奸之住宅为师生宿舍。

学院众多学生和公物到达扬州后发现,何园虽有园林之胜,却不宜教学之用,屋宇也不敷应用。当时,江南的大学较多,苏北较少,嗣经全国教育复员会议决定,江苏学院定址于徐州。校址设在民主路上原日本的一座学校里。当时的教育部批拨一亿法币作江苏学院新建屋宇和购置设备用。

复员安定之后的学校奉准调整为三个学院,八个学系。文史学院有中文、历史、英语三系,政法学院有政治、经济、法律三系,理工学院有数理、机械二系,初具大学规模。学生人数已达七百余人。学院开始出现了发展的趋势,这是江苏学院的鼎盛时期。

教授是大学的灵魂。作为院长的戴克光始终将聘请一流教授作为自己的首要事务,他深信要“先找大师,再建大庙”。笔者从《徐州文史资料》上查悉,就该时学院的中文系,著名的教授就有施蛰存、黄淬伯、伍俶,汪静之、方管(舒芜)、孙雨廷、王泳祥、刘俊岧、朱宗英、管劲丞、顾牧丁等多人。施蛰存是上世纪三十年代叱咤中国文坛的巨匠,在海内外享有“中国现代派鼻祖”“中国现代小说的先驱者”和“新感觉派大师”等美誉,晚年被称为“海派泰斗”的国宝级人物。黄淬伯是陈独秀的学术晚辈,出身于清华大学国学院,当今南京大学的镇系之宝—— 一帧世罕其匹四美毕具的条幅,是1940年陈独秀和黄淬伯在讨论“音韵学”时,黄将陈写给自己的一封信精心设计裱藏的。而伍俶早在上个世纪的三十年代就任中央大学中文系教授、系主任。更有如“五四”时期全国一百四十二位著名作家之一的汪静之等,可见江苏学院教授实力之厚重。

就戴克光本人,他没有忘记自己的学者身份,就在这个时期,百忙中翻译出版了美国吉达尔的《政治思想史》。此书是该领域的权威之作,阐述了自上古至十九世纪世界各国的政治思想、政治学说、政治制度的起源和发展。(图为徐州江苏学院教学楼)

解放后曾以《墨家的形式逻辑》一书引起国内外学术界极度重视的詹剑峰先生总管着当年全院的教学工作。这位早年留法,一生从事哲学、逻辑学研究和教学,且和大文学家巴金有着不同寻常交往的学者(据说巴金这一笔名还是和詹剑峰一起商定的)。从1940年起,期间除了有两年在暨南大学工作外,一直耕耘在江苏学院。他一生曾先后讲授哲学概论、伦理学、逻辑、科学方法、西洋哲学史、西洋政治思想史、西洋文化史、法文、逻辑与科学方法论、社会学、教育哲学、西洋教育思想史、社会教育学、西洋断代史、康德哲学、汉语、老子哲学等十七门课程。

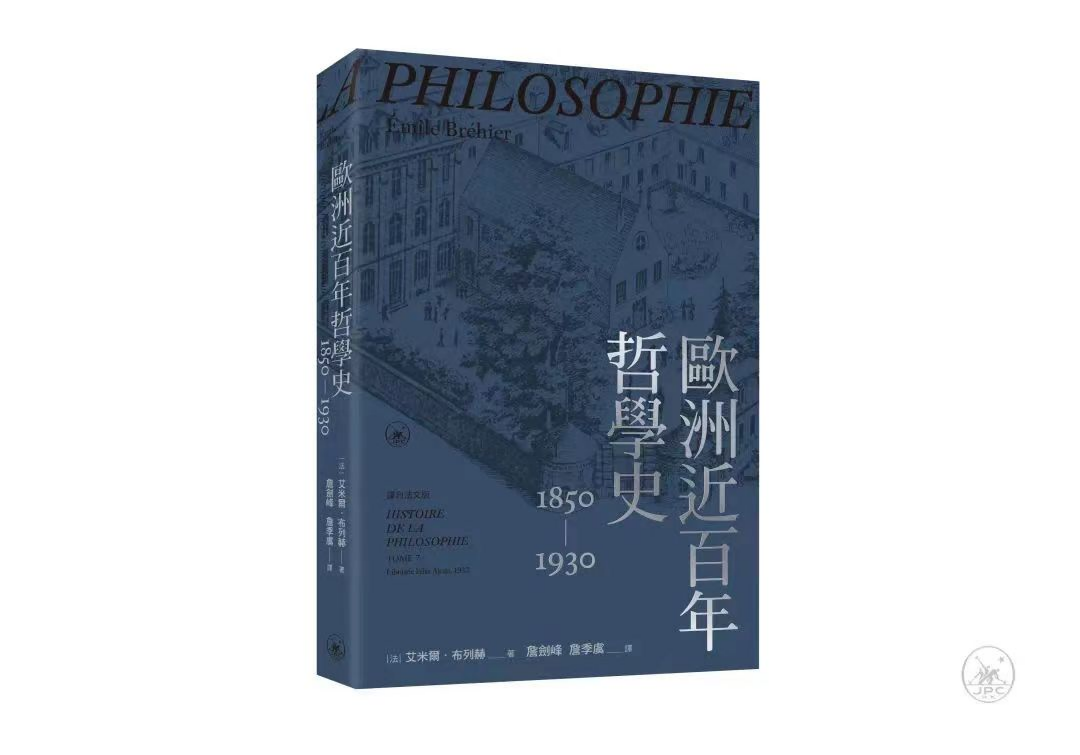

幸运的是:历经战乱以及“文革”的十年浩劫,詹剑峰先生早年翻译的布列赫(法)的《欧洲近百年哲学史(1850-1930)》,其译稿被保存了下来。现经其子詹季虞先生的整理、补译,由三联书店(香港)有限公司出版。此书学术意义重大,有填补空白的作用。(图为詹剑峰(右)和巴金(左)、桂丹华在法国留学时的合影)

(图为詹剑峰先生早年翻译的布列赫(法)《欧洲近百年哲学史(1850-1930)》最近由三联书店(香港)有限公司出版)

(图为徐州时期江苏学院的校徽)

身处动荡年月的师生,颇知刻苦教学。期间在江苏学院培养出来的学生中,后来不少在学术上卓有成就。如内蒙古大学校长胡钟达、厦门大学经济学院院长葛家澍、著名经济学家戴园晨、著名数学家夏道行、宋史学家王育民等。

5 “改制运动”和“反饥饿、反内战”

江苏学院从创建伊始,在建制问题上,无论是包括顾祝同、戴克光在内的学院高层领导,或是教授和学生们,一直备受关注。为解决学校经费困难,改善教学条件,都希望将江苏学院办成一所正规的国立大学。而代表国民政府的教育部始终未予核准。在抗战期间,这矛盾一时被民族矛盾所掩盖,待到抗战胜利后,矛盾便发展得日趋尖锐。

笔者在查阅历史资料时发现有关江苏学院改制的记载如下:

1945年9月29日,戴克光发函呈请教育部将学院改为国立。此时国民政府的教育部长朱家骅以“中央经费困难,难以办理”为由而驳回。

同年十月,顾祝同两次发电给教育部欲将学院升格为大学,教育部以“目下人力物力皆极艰难,歉难报名”,婉言拒绝顾的要求。

顾祝同毕竟是蒋介石的宠将,次年9月9日顾祝同直接呈请蒋介石予以核准,蒋却将此事转朱家骅“核议”,不知文人朱家骅是“秉公办事”还是不给军旅出身的顾祝同面子,坚持“困难益多,暂从缓议”。

顾祝同办学心切,鉴于朱家骅强调“经费困难”,顾祝同便降格以求,提出只要“牌子”,不要钱的办法。1947年6月又致函朱家骅。朱家骅始终把门关得死死的,既不给钱,也不发“牌子”,并电复江苏学院:“——查该院成立于战时,基础尚未巩固,应力求充实内容,徐图发展,改办大学一节,未经核准,不得自行组织筹委会”。到此改制合法途径完全被教育部长朱家骅堵死了。

改制无望,这无疑引起了全校师生的大为不满。之后,随着国内战事的发生,使学院的发展计划受到多种限制,徐州又地处要势,每况愈下。

1947年初,全国各地的大学正掀起“反饥饿、反内战”的学生爱国运动。“风乍起,吹皱一池春水”。这所地处五省通衢的大学,四、五月间每天都接到全国各地传来的学运消息。同学们始而沉思,继而行动,经过策划,“学校改制”又正处于无以进展的情况下,于是结合“反饥饿、反内战”的形势,一场群众性的民主斗争开始在学院里自发地开展起来,学生自治会决定罢课。为了抗议国民党当局镇压学生的“五·二十”暴行,全国学联号召各高校举行“六·二”总罢课。江苏学院学生群情激愤,将运动逐步推向高潮。

6月22日,正当三百多名学生组成的“赴京请愿团”准备从火车站出发时,国民党军警开始镇压了。三十多名学生被捕,二百多名学生被打。之后,十三位同学被“勒令退学”,一场轰轰烈烈的学生爱国运动被国民政府当局镇压下去了。国民政府没有追查到这次运动的“幕后策划者”,却使一部分进步学生沉思并努力去寻找光明和真理。

之后,作为院长的戴克光不得不引咎辞职,不少教授愤然离开了学院。江苏学院的鼎盛时期,就此划上一个句号。

6 在流亡中衰落

1947年秋天,徐州已处内战的前沿,奉顾祝同之命江苏学院南迁,把一所好端端的高等学校又推上了颠沛流离的道路,并引向不可挽回的厄运。

十月初南迁镇江——江苏省政府的驻在地,因无院址,暂时寄居于江苏省立图书馆,因陋就简,勉强上课。

次年冬,渡江战役即将开始,部分教授和南方学生纷纷离校,留下的仅是江北学生,情状颇为冷清凄苦。

1949年1月,学院继续南迁上海,准备和暨南大学合并。时值寒假,暨南大学根本无人接待,食宿无着,呆在空荡荡的教室里,学生们始知受骗,懊恼异常。次月中旬无奈被安置在闽行孤儿教养院。此时,同学人数骤减,老师所剩无几。

四月底南京解放,学院领导不辞而别。

五月底上海解放。上海县人民政府接管学院。按照政府规定,战时外迁学校一律迁还原地。江苏学院只得再迁返徐州。由于徐州已解放半年多,江苏学院院址已被徐州市第三中学占用。鉴于江苏学院迭经搬迁,师生早已星散,溃不成体,且解放战争还在继续,无力再行恢复。

一所在民族战争的流亡中兴起的大学,惨淡经营,欣见发展;却在另一场战争的流亡中溃散分解,不克复存。(图为由江苏学院旅台校友编写、顾祝同题词并于1970年在台湾出版的校史)

7 三十七年后

这所前后入学肄业一千八百多人,毕业生达八百余人的大学,在她闭校后的三十七年,昔日的学子都已鬓发似霜,更何况垂垂老矣的师长,但校友们的情谊暮年愈笃,爱国热忱老而弥坚。经过多方面的努力,1986年秋在上海成立了江苏学院校友会。

那些在祖国深重灾难的时刻,执着于教育事业的前辈师长和追求真理的流亡大学生们经过近半个世纪的风云变换后,一朝聚首,感慨万千,更欢欣无限。当人们纷至沓来时,校友会成立大会的会场上顿时沸腾起来。校友会理事长凌熙烺先生在会上激昂地说:“我们江苏学院校友无愧为中华人民共和国的公民,无愧于作为社会主义祖国大家庭的成员,无愧于中华民族炎黄子孙的一分子。”

作为江苏学院的创始人顾祝同,1985年11月陈近朱先生应中共浙江省委统战部之约,曾给顾祝同去信,以当年筹建学校这段往事叙旧。在江苏学院校友们撰写的回忆文章里没有忘记他,《校友通讯录》里依然有他在台湾的联系地址,显示了特别的礼遇和宽容。如果撇开政治和教育之间攸关损益的微妙联系,以顾祝同对江苏学院的功过,笔者想到了中国的一句成语:“成也萧何,败也萧何”。

后 记

笔者的父亲从1943年正式成立江苏学院起,至1947年闹学潮止,在学院先后工作了四年之久。这期间,给我们全家留下了许多刻骨铭心的记忆和怀念,特别是在三元,它是我们全家最为相思的故地。我这辈子的最初记忆也是从这里开始的,童年的我虽然是懵懂无知的,却又仿佛有一些记忆至今并未消失。

1955年笔者的姐姐到北京读大学时,特去看望已在北京政法学院任教的戴克光先生,和戴克光先生的一对孪生公子戴中英、戴中伦(也是我姐姐少年时代的同学)保持了许久的友谊和联系。家兄于上世纪的八十年代,专程去福建三元重蹈过去的足迹,拜访父亲当年的同事,他们在抗战胜利后没有复员去徐州,但和父亲一直保持着良好的关系。

1986年在上海成立江苏学院校友会时,父亲已经过世,母亲疾病缠身,是家兄代表父亲去参加校友会活动的。之后,家兄将几期《校友通讯》和《校友通讯录》给了我,让我不时地翻阅和思考。面对江苏学院十年的艰难历史,感叹之余,我萌生一个念头:为了纪念逝者,能否用不长的篇幅写一篇关于江苏学院兴衰的文章,让更多的人去了解她。

今天,当我在键盘上敲下最后一个字符时,虽然舒了一口气,但坐在电脑前依然有些不安:未知拙文有否留住对历史的记忆?

致 谢

在本文的写作过程中,蒙徐州市政协文史资料委员会、前江苏学院陈近朱教授之子陈叔平先生以及教务长詹剑峰教授之子詹叔浩先生等提供了许多宝贵的资料与情况介绍,特此致谢。

(作者简介:徐义亨,1940年5月生于福建三元,其父徐明哲先生系江苏学院医疗所所长。)