□ 范立生

南宋咸淳年间至清朝乾隆年间,黄去疾、将乐杨氏、毛念恃、张夏、黄璋等人先后编订出五种版本的杨时年谱。本文就这五部杨时年谱作一些考证。

一、古代五部杨时年谱编订的概况

南宋咸淳年间,将乐知县黄去疾(福建邵武人)访问将乐杨时家族,调查了解了杨时生平,并得到杨时家族编写的《时公纪年》。他以此文稿为基础,增补有关内容,于咸淳六年(1270年)编订出第一部杨时年谱《龟山先生文靖杨公年谱》。这在他所写的年谱序中有记:“去疾试令先生阙里,亦即建精庐(按:指黄主持建龟山书院),聚简册,与学子诵习其间。念此书不可无传,访故家,得写本。因订正其纪年,增补其书文。又取梁溪李丞相诸公祭文、谥敕及水心、东涧所作《旧宅记》而附入之,于是年谱遂为全书。”(1)明正德十二年(1517年),沈晖(江苏宜兴人,曾任资善大夫、南京工部右侍郎、前都察院右副都御史等职)主持重刊《龟山杨时文靖公集》时,把黄去疾编订的《龟山先生文靖杨公年谱》和吕本中写的《杨龟山先生行状》、胡安国写的《龟山先生墓志铭》等文皆收录此文集卷首。明弘治宜兴刊本《龟山杨文靖公集》卷首也收录此年谱。

元代,将乐杨氏(佚名)根据南宋时期将乐杨时家族编写的《时公纪年》的传抄本,编订出第二部杨时年谱,谱名为《时公年谱》。这部年谱的特点是内容简明扼要,全篇文字仅3200余字,是古代五部杨时年谱中内容最简炼的一部。后各地的杨时后裔编修的多部杨氏族谱(房谱)皆收录此年谱。明、清时期编修的杨氏谱牒,在收录此年谱时,谱文尾相继补充了这两个朝代诰赠杨时和清康熙皇帝赐御书祠额“程氏正宗”等内容。但谱题有所不同,有的称“龟山公年谱”,有的叫“杨文靖公年谱”等。清康熙四十六年(1707年),将乐城关杨时嫡裔杨绳祖刊印的《杨龟山先生全集》卷首也收录了元代将乐杨氏始编、明代补充内容的《时公年谱》,并第一个增补了清康熙四十五年(1706年)玄烨皇帝赐御书祠额“程氏正宗”的内容。

清康熙二年(1663年),江苏常州武进人氏毛念恃在把延平“四贤”(杨时、罗从彦、李侗、朱熹)文集合编为《道南录》的过程中,补订出《文靖杨龟山先生年谱》,这是古代问世的第三部杨时年谱。毛念恃于清顺治年间曾任延平府教谕,并“历署南平、顺昌、将乐三邑掾,以廉能称”。他的从政经历,使他对将乐历史名人杨时有所了解。他在黄去疾编订的杨时年谱的基础上,补充了较多的内容。

清康熙十六年(1677年),江苏无锡后学张夏在该城东清对馆中编补了第四部杨时年谱《宋杨文靖公龟山先生年谱》。该年谱较多地引用杨时语录,全文3.7万余字,分上、下卷,是古代五部杨时年谱中谱文最长的一部。

清乾隆年间,浙江余姚县举人黄璋撰写出《杨龟山先生年谱考证》。这部年谱参考了前几部杨时年谱的内容,并以元代将乐杨氏编的《时公年谱》为版本,作了考证和补充,内容简述,篇幅较短。

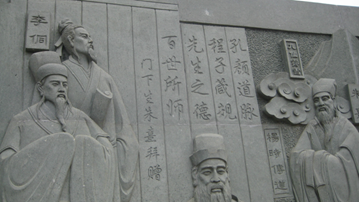

古代这五部杨时年谱先后问世,为后人了解杨时、研究杨时文化提供了重要的史料。杨时作为历史名人,后人有五部杨时年谱问世,这在福建的历史名人中并不多见。这反映出杨时在中国传统文化的发展史上是一位很有影响的儒学人物。

二、古代五部杨时年谱的错漏之处

南宋至清代问世的五部杨时年谱,虽然较好地记述了杨时的生平,但也存在内容错漏的问题。笔者就此作了粗浅的考证,现列述于下:

1、关于杨时故里

南宋黄去疾编订的《龟山先生文靖杨公年谱》开头句就写道:“公讳时,字中立,世居南剑将乐县北之龟山。”(2)元代将乐杨氏编订的《时公年谱》记载:“先生生于南剑西镛州龙池团。”(3)清代毛念恃编补的《宋儒龟山杨先生年谱》的开头段记曰:“宋仁宗皇祐五年癸巳十一月二十五日已时,先生生于南剑西镛州龙池团。镛州即今将乐县。……先生五世祖荣,字子江,登第进士,任南剑之西镛州司户。及解官,居州之北廓外,后迁蛟湖,再迁池湖。先生之祖明,迁龙湖”(4)张夏、黄璋编的杨时年谱沿用毛念恃此说。

黄去疾对杨时出生地的记述,是沿用宋朝中书舍人兼侍讲、直学士、院史馆编修吕本中应杨时几个儿子的请求,为刚刚逝世的杨时撰写的《杨龟山先生行状》中第一句文,并征求过杨时几个儿子的意见,是准确的。元代将乐杨氏编订的《时公年谱》所记述的杨时出生地是在元代将乐县城北郊龙池团所辖地,它用的是建置名称。毛念恃记述的杨时出生地沿用元代将乐杨氏所编的《时公年谱》的记述,但又编造出他四世祖杨荣和祖父杨时接力迁“三湖”(蛟湖、池湖、龙湖)之说,也就是说,杨时的祖籍地在龙湖村(今属明溪县)。毛念恃此说是否属实?2009年以来,笔者查阅了《宋史》、明代的《八闽通志》、《闽书》和明、清代的《延平府志》、《汀州府志》、《将乐县志》、《归化县志》(归化县即今明溪县的前身)、《福建通志》、《四库全书》等史志,均未见记载毛念恃此说。笔者还调查了福建、广东、江西、浙江、江苏等地杨时五个儿子的后裔于南宋至清代先后始编的杨氏族谱(含明溪县翰仙镇龙湖村杨氏于清同治九年重修的《宏农杨氏房谱》)50多部,也都没有毛念恃此说。福建师范大学退休教授林海权于2008年撰写的《杨时故里之考辨》一文中把毛念恃此说看成是“传闻异词,不必深究。”连官方的史志和民间杨氏谱碟都找不到毛念恃关于杨荣、杨明接力迁“三湖”之说,这种没有史证的诈传之说怎能是史实?

2、关于将乐的建置名称

据明代《八闽通志》、《延平府志》和明清代的《将乐县志》载,王审知于唐末带兵入闽,后梁开平三年(909年)建立闽国。闽天德三年(945年),闽国辖地将乐县升为镛州。这年八月,南唐派兵灭掉闽国。次年上半年,将乐废州复县,仍为将乐县。从这些记载可知,镛州仅存一年多时间。元代将乐杨氏编订的《时公年谱》关于“先生出于南剑西镛州龙池团”中的“西镛州”的记述是不准确的,因宋代不存在镛州,只有将乐县建置。毛念恃和黄璋先后编补和考证的杨时年谱中沿用此记述,均属误记。

其次,据明、清代的《八闽通志》、《闽书》、《福建通志》、《延平府志》、《将乐县志》记载,宋代,将乐县以下建制为三乡统九里,即垂惠乡、将乐乡、崇礼乡、清平里、安福里、长寿里、福安里、永吉里、隆溪里、安仁里、万安里、常丰里。元代,改九里为四十一团,其中将乐县城北郊龙池溪畔设龙池团建置。明朝初年,改团为都,仍为四十一都。明成化八年划将乐县南部的中和、兴善二都隶属新设的归化县(今明溪县),将乐尚有三十九都。因此,杨时出生地与历史上将乐行政区划的变动毫无关系。元代将乐杨氏编订的《时公年谱》记述杨时出生在龙池团符合谱碟编修的惯例,即多数谱碟都用编修时的建置名称记述,《时公年谱》也不例外,不存在误记的问题。但是,几百年后的清康熙年间毛念恃编补的杨时年谱仍沿用这一记述,就容易使读者误以为宋代将乐县城北郊设有龙池团建置。相比之下,南宋黄去疾编订的杨时年谱对杨时出生地的记述比其他几部杨时年谱更为准确。

3、关于杨时在将乐含云山讲学

黄去疾编订的杨时年谱载,熙宁七年(1074年),“公二十二,讲学读书于含云寺。”(5)元代将乐杨氏编订的《时公年谱》记述,熙宁六年癸丑,“归,讲学于镛州含云寺。七年甲寅,先生二十二岁。仍讲学于含云寺。”(6) “元符三年庚辰,先生四十八岁,居乡,讲学含云寺。”清代毛念恃编补的杨时年谱沿用《时公年谱》这一记述。清代张夏编补的杨时年谱对这二年的记述,只说“读书于含云寺。”(7)黄璋考证的杨时年谱对这二年的记述又有不同,即熙宁六年“归,讲学于含云寺,”(8)熙宁七年“仍读书于含云寺”。 (9)这五部年谱,哪一部年谱对此事的记述较符合史实?笔者对此作了考证。

杨时于熙宁七年讲学于将乐县城西含云山,有两件事可证实。一是熙宁六年冬至次年春,杨时牵头筹资在含云寺左侧山坡建读书楼,主要作为讲学场所。明弘治四年《八闽通志》载:“含云山,朝暮间常有云气氤氲,其山下有寺。宋杨时尝筑室读书于此。”(10)清康熙年间曾任福建泰宁县教谕的萧正模撰写《含云山读书楼记》中记载:“含云寺之左山,龟山先生读书楼故址也。先生以熙宁七年建是楼,著《礼记经解》。越二三年登第,仕州县。又二十六年,讲学其地。”(11)从这些记载可知,杨时建读书楼,主要不是为自己继续读书而建。在此之前,杨时在含云寺读书几年,都没有单独建书楼,熙宁七年仅是温习科举之文,再次备考而已,没必要特意为自己读书建楼。况且当时杨时家境并不富裕,仅是一般的耕读之家,连他赴京城参加科举考试的部分费用都是泰宁一位朋友资助的。在这种情况下,杨时一般不可能为自己再温习一二年书而去建书楼,主要是通过筹资,建楼解决讲学的场所,这比较符合实际情况。二是熙宁七年杨时著有《礼记解义》,据有关史料载,这就是他讲学的讲稿。从这两件事看,杨时于熙宁七年是在含云山坡新建的读书楼一边讲学,一边复习科举之文,再次备考。时隔二十六年后的北宋元符三年(1100年),杨时仍在此楼讲学。因此,黄去疾关于熙宁七年杨时读书的记述符合史实。元代将乐杨氏编订的《时公年谱》和清代三部杨时年谱对元符三年杨时居乡读书的记述是史实,但讲学地点误记,不是含云寺,而是含云山读书楼。

此外,黄去疾编订的杨时年谱中,记述杨时于熙宁七年讲学期间作《此日不再得示同学》。但从此诗中的诗句“我懒心意衰,抚事多遗忘。念子方妙龄,壮图宜自强。”来看,杨时创作此诗已不是二十二岁的年轻人。元代将乐杨氏编订的《时公年谱》和毛念恃编补的杨时年谱中,把杨时此诗创作的时间改为元符三年,这符合诗文的本意。因这年,杨时居乡在含云山读书楼讲学,已四十八岁。张夏、黄璋沿用《时公年谱》和毛念恃这一记述。

4、关于“程门立雪”

黄去疾编订的杨时年谱中,在元祐八年(1093年)的记述中写道:“公顷年初与游御史见伊川。伊川瞑目而坐,二人侍立。即觉,顾谓曰:‘贤辈尚在此乎?今既晚,且休矣。’出门,门外之雪深一尺。”毛念恃编补的杨时年谱对元祐八年的记述是:“五月,以师礼见伊川程先生于洛。……先生初与游公见伊川,伊川瞑目而坐,二公侍立。即觉谓曰:‘贤辈尚在此乎?今既晚,且休矣。’及出门外,雪深尺余。”张夏则记述,杨时、游酢“程门立雪”之事发生在元祐七年(1092年)冬。《时公年谱》和黄璋考证的杨时年谱对这一重要史实没有记载。

据字典解释,“顷”在时间上为“不久”之意。黄去疾所记的“顷年初”就是指不久的年初。如果说此“顷年初”是指元祐八年初,这与他记的元祐八年癸酉“公四十一,正月一日,公从吉,赴调。四月,至京师”是矛盾的。元祐八年初杨时才从将乐家乡北上开封赴调,怎么会到河南洛阳与游酢去见程颐老师呢?如果说“顷年初”是指元祐八年前不久的年初,那也不对。从黄去疾编订的杨时年谱的记述来看,元丰六年(1083年)至元丰八年(1085年)六月,杨时在徐州任司法。元丰八年七月杨时继母病逝,他赶回家乡奔丧并为继母守孝,直到元祐二年守孝期满。元祐三年(1088年)上半年,杨时北上开封赴调,被授虔州司法,七月自开封返乡。这年,也没有杨时去洛阳见程颐老师的记载。元祐四年(1089年)至元祐五年九月,杨时任虔州司法。元祐五年十月他父亲杨埴病逝,赶回将乐县城北郊龟山旧居奔丧并守孝。元祐八年一月,杨时为父守孝期满。按照古代丧葬习俗,杨时这两次在家乡守孝期间,不可能外出远门。这些记载说明,这十年间的各年初,杨时都没去洛阳,“程门立雪”发生在“顷年初”不是史实。

毛念恃所记的“程门立雪”发生在“先生初与游公见伊川”时,可这个“初”指什么时候,却没有明确记载,让人猜谜。如果这个“初”是指元祐八年五月杨时去洛阳见程颐老师之时,五月已是夏季,洛阳一般不可能下大雪,但也不能绝对排除宋代洛阳五月出现下大雪的罕见异常天气。笔者查阅了清乾隆年间编纂的《四库全书》中《河南通志》卷五“祥异附”,其中对宋代灾异情况有记,如河南一些地方五月发大水,元祐八年二月出现“冰霾”等,但未见五月下雪的记载。当然,也有可能史志漏记。但不管怎么说,“程门立雪”发生在元祐八年五月夏季让人难以置信。如果说这个“初”是指更早一些时候,只有元丰四年(1081年)杨时在河南颍昌与游酢从学程颢期间。但此事的地点有可能在河南颍昌,即程颐到颍昌看望哥哥程颢期间,也可能在洛阳,即杨时和游酢特地从颍昌去洛阳,由游酢引见,初见程颐。但从记载“程门立雪”的多种史料看,却没有元丰四年发生此事的记载,皆记是元祐八年发生的事。笔者认为,“程门立雪”这个故事发生在元祐八年冬杨时从洛阳返乡前的一天可能性较大。

张夏所记的“程门立雪”发生在元祐七年冬也不是史实。这年冬,杨时在将乐县城北郊龟山家中为父亲守孝期未满,不可能北上洛阳见程颐老师。

5、关于杨时写《与顺昌县令俞仲宽书》、《寄仲宽子彦脩论学书》、《寄翁好德书》

黄去疾记述杨时《与顺昌县令俞仲宽书》、《寄仲宽子彦脩论学书》、《寄翁好德书》是北宋绍圣元年(1094年)在浏阳县令任上写的。毛念恃、黄璋和《时公年谱》沿用此记。张夏在这一年只记杨时《寄翁好德书》。

据《中国名人大辞典》第629页载,俞伟(字仲宽)“元祐初知顺昌县”。又据《中国历代官制》第217页载:“宋代的地方官任期三年,任满三年就要调离,即‘三年一易’。”元祐元年(1086年)至绍圣元年相距8年,绍圣元年俞伟显然已不在顺昌县令任上。杨时三次写短信给顺昌县令俞伟,是建议他解决顺昌暴尸沙洲等教化问题,并推荐翁邵(字好德)主管顺昌县学等事。从这三封信的内容看,杨时是写给在顺昌县令任上的俞伟,而不是俞调离顺昌后的事,也就是说,杨时写信给俞伟应是元祐元年或元祐二年在将乐县城北郊龟山家中为继母守孝期间,最迟是元祐三年秋七月杨时自开封返乡后的冬季,不是绍圣元年。杨时《寄仲宽子彦脩论学书》也应是这期间。至于杨时《寄翁好德书》,以古代五部杨时年谱的记述时间为宜。

6、关于杨时创办东林书院

北宋政和年间,杨时在无锡创办东林书院,并先后在常州东城书院和无锡东林书院讲学,长达十年之久。这是杨时从教的重要生涯,也是他传道东南的重要功绩。对这一重要史实,黄去疾、元代将乐杨氏、毛念恃、黄璋等人编订的杨时年谱皆只字未提,仅无锡后学张夏有记:“有讲舍在锡邑城东隅弓河皆之上,地名东林。后学为建书院立祠,春秋致祭。”

7、关于杨时晚年还乡居住

黄去疾编订的《杨时年谱》记:高宗建炎二年戊申(1128年),“公年七十六岁。……冬十一月,公自毗陵(注:指毗陵州,州治在今江苏省常州市武进区)还南剑之将乐。”“三年已酉,公年七十七岁。还龟山之故居。”据此谱载,元符二年(1099年),杨时曾从开封返乡,十月三日到苏州,十一月十七日回到将乐县城北郊龟山家中。也就是说,这次杨时从苏州到将乐,历时一个半月左右。常州武进南下苏州近二百里。南宋建炎二年冬十一月杨时自毗陵还将乐,正值寒冬腊月 ,如遇下雪等恶劣天气,还得暂宿途中。七十六岁的他这次还乡后,不可能再到江浙等地,因而沿途最后一次去拜访旧友也是可能的,入闽后还有可能到光泽第三女儿家看望女儿和女婿陈郁。这样,他这次归途中的时间比元符二年要长。因此,杨时于建炎二年冬十一月自毗陵还乡,年后才回到将乐县城北郊龟山旧居,这符合当时的实际情况,黄去疾对此事的论述属实。毛念恃则认为建炎二年冬十一月杨时是从维扬(当时高宋皇帝行宫所在地)还将乐。

张夏的记述是:高宗建炎二年戊申,“遂离维扬,得寓毗陵。时维扬帝之行在也。十一月,自毗陵还南剑之将乐。自是优游林泉,日以著书讲学为事。”“三年已酉,七十七岁。复龟山之故居。”这一论述与黄去疾所记此事的时间及出发地也是一致的,但“自是优游林泉,日以著书讲学为事”的记述失实。这年十一月杨时自毗陵出发,至次年回到将乐县北龟山旧居,这期间他还在还乡途中,饱受寒冬腊月的旅途之苦,怎么可能在家乡“优游林泉,日以著书讲学为事”?杨时还乡后一段时间的生活,杨时在《答傅子騣》的信中有记:“某自还家,盗发建安,群凶响应,释未荷戈而起者,不可以计数。避地流徙,无一日得安其居。虽仰道之勤,日欲修问,以故久而未能。”对照杨时这段文,张夏关于“自是优游林泉,日以著书讲学为事”的记述显然不是史实。

元代将乐杨氏编订的《时公年谱》的记述是:高宗建炎二年“冬十一月,还镛州。”“三年已酉,先生七十七岁。还龟山故居。”这一记述中的“还镛州”,可以理解为正在途中返将乐,也可理解为回到将乐。故一些读者对此提出疑问,既然建炎二年十一月杨时回到将乐,将乐县城距县城北郊龟山仅一里多路,他怎么要到第二年才回将乐县北龟山旧居?这种表述所以使读者误解,就在于抹去“自毗陵”这个前提,从而显示不出杨时还乡出发点与终点的时间差。

8、关于对杨时的诰赠

黄去疾记述,南宋绍兴五年(1135年)“六月,准诰赠左太中大夫。”元代《时公年谱》记:绍兴五年“赠左太中大夫,又赠太师大中大夫,谥文靖。绍兴十二年,追封吴国公。咸淳三年,立龟山书院。”毛念恃沿用《时公年谱》这一记述,补记了明、清代诰赠杨时的内容。张夏编补的杨时年谱对诰赠杨时的记述有所不同。此谱记:绍兴六年丙辰“六月,诰赠左太中大夫,赐祭葬。”绍兴十二年壬戌“四月,赐谥文靖。”咸淳三年丁卯“八月,勅建龟山书院于将乐县。……御笔赐‘龟山书院’额,命有司春秋致祭。”元至正二十二年壬寅“八月,诏赠太师,追封吴国公。……且列于从祀。以世变,未及遍行天下云。”黄璋沿用毛念恃对诰赠杨时的记述。

查阅1993年10月福建人民出版社出版的由林海权点校的《杨时集》附录四。《诰诏疏记辑录》,杨时被诰赠左太中大夫是南宋绍兴五年六月二十八日,不是张夏所记的绍兴六年。又据有关史料载,元顺帝初年,曾对全国的名儒重新追封爵位,并确认从祀孔庙者,其中罗从彦、朱熹等名儒列入,但杨时、李侗、胡安国、蔡沈、真德秀等五位名儒没列入。元顺帝至正十九年十一月,浙江行省奏报,要求追补这五位名儒的爵位,并从祀孔庙。至正二十二年八月,经礼部核准,追封杨时等五位名儒皆为太师,从祀孔庙,又追封杨时为吴国公,李侗为越国公,胡安国为楚国公,蔡沈为建国公,真德秀为福国公。因此,张夏对杨时被诰赠太师和吴国公的记述是史实。《时公年谱》和毛念恃、黄璋等人所记“绍兴五年,又赠太师大中大夫;绍兴十二年,追封吴国公”属误记。

古代五部杨时年谱存在错漏问题,在当时的社会条件下在所难免,但这不影响这些年谱对后人研究杨时生平和杨时文化的重要价值。

参考书目:

⑴明朝正德十二年沈晖刊本《龟山先生文靖杨公全集》卷首(现收藏于国家图书馆和上海复旦大学图书馆)。

⑵清代将乐蛟湖村杨氏重修的《弘农杨氏族谱》卷首。

⑶浩揖主编的《宋明理学家年谱》第二册,2005年3月出版。

⑷明弘治四年《八闽通志》卷九。

⑸清乾隆三十一年《将乐县志》卷四。

⑹清乾隆年间编纂的《四库全书》史部二九三“地理类”《河南通志》卷五“祥异附”。

⑺《中国名人大辞典》。

⑻《中国历代官制》。

⑼林海权点校的《杨时集》,1993年10月,福建省人民出版社出版。

(作者系将乐县客家联谊会会长)