□ 洪顺发

滚滚红尘,芸芸众生,许多人活着时虽活着,死去时也就一了百了,不曾在人们心目中留下一丝念想。也许就因为这样的事实,才催生了许许多多尽情享受生命的红男绿女。

有些人却虽死犹荣,比如李宝焌先生。先生一生短暂,在世还不满二十六年,适逢清朝末年的乱世,虽然以其盖世的才华,做出了辉煌的业绩,但在当时并不为许多人所知道,后来知道他的人似乎也不多。算起来,他离开这个世界已经九十四个年头,也许连骨头都朽为一抔泥土了,奇怪的是,却有许多不逝的东西还在他家乡的空气里、在乡亲们的记忆中浮游、回荡,引人思考,促人探求。

我曾于去年5月初到先生的家乡——永安市贡川镇洋峰村,拜谒先生的故居,拜访先生的后代,在先生幼年看水的地方看水,观云的地方观云,并且在先生的墓前徘徊又徘徊。

小溪似乎还是当年的小溪,蓝天可能也还是当年的蓝天,只是时光流逝了100多年,先生由一个聪颖的少年成长为中国航空事业的先驱,仿佛昙花一现,流星陨落,随后走进墓地,也走向永恒 。

总觉得还有许多谜团未解,先生的影子在我心中缭绕不去,两个多月之后,我涉河越岭,踏着青山又一次向李宝焌走去。

一

溯本求源,先生的远祖是唐太宗李渊,历代才人辈出。就近来看,先生的祖父李时创,贡生,封五品大夫。父亲李翔富,授同知衔。都是读书人,而且都不愿做官,热心于做生意,经营当地特产笋干、木材,闲时就闭门熟读圣贤书。在今天看来,这也是十分难得的一种人生追求。由于书读得多了,濡养了深浓的书香气息,在生意中公平守信,所以诚信度很高。这样,两代人下来,自然聚纳了不少财富。在李翔富三十几岁的时候,花了5年时间,设计兴建占地两千平方米的“永福堂”(即今天的李宝焌故居)。值得强调的是,在永福堂的整体建筑中,不仅设计了书库和书斋,而且都占据了相当大的面积。大厅、正房等都是一层建筑,只有书库和书斋依地势建为两层,可见主人对读书的尊崇。我看到,至今保存完好的书库外墙(防火砖墙),选材讲究,做工细致,它好像在对我说:我的主人不是商人,他的骨髓里深藏着读书人的气质。

先生是这个书香世家的后代。显然,他的聪慧不是天上掉下来的,而是书香酝酿濡染的结果。先生兄弟三人,他排行老三,三个都才华横溢,各有一番作为,被誉为“洋峰三杰”。这进一步证实了诗书家庭濡染性和长期性的特点。我不相信有鸡窝里飞出金凤凰的好事,因为金凤凰丰厚的底蕴和气质决非鸡所能拥有,即使鸡能够从鸡窝里飞出,飞出的也只是鸡而已。

在祖父和父亲的引导下,先生少年立壮志,十来岁的时候,就对人说,我要做一个有出息的人。他爱思考,在贡川龙山学堂上学时,课上的问题基本由他承包回答,同学羡慕他,老师也赏识他。据说,先生不仅能纠正老师的错误,有时还能解释让老师为难的事理。洋峰离贡川几十里地,属于偏僻之地,但先生早慧而好学,除家庭条件外,与他的志向远大也是分不开的。

先生的二哥要到延平府(南平)考秀才的时候,小二哥四岁的先生也向父亲要求一同赴考。然先生厌恶八股文,应试时不按体制,自然没有考中。先生的挑战精神和追求自由自主的个性由此可见端倪。

这期间,走南闯北做生意的大哥给先生带来一架纸板做的玩具飞机,促使他思考:一张纸不能飞,折成飞机却能飞,这是为什么?于是,他更加向往外面的世界,探究物中之理的欲望也更加强烈了。

1903年,先生由大哥领着来到福州,走进由翰林院大学士陈宝琛刚刚创办的东文学堂(后改为乌石山全闽师范学堂),成为这所学校的首届学员。学校聘有许多外籍教师,采用新式的教学方法。先生刻苦向学,成绩优异,深得教师的喜爱和器重,三年后被选派留学。

1906年秋,先生到日本留学,先入同文和弘文书院修习日语,后进早稻田大学攻读。不久,加入孙中山领导的同盟会。大约在1908年,先生与同学刘佐成一起研究制造飞机,在《朝日新闻》上发表研究心得,引起驻日公使胡惟德的注意,并将此事转告北京。走到穷途末路的清政府获知这一消息,为之振奋,电召回国,拟作为强国之计。

1910年8月,先生和刘佐成在驻日大使胡惟德的带领下回到北京,由政府拨款修建厂棚,让两个年轻人研制飞机。三个月后,两人合作制造出第一架飞机,但因缺乏经费,也因急于求成,很多部件只能就地取材,临时替代,飞机未能飞离地面升空,宣告失败。与此同时,为了发展飞行事业,强国护疆,先生与刘佐成又发起组织飞行研究会,在《大公报》上发表了《航空研究会发起及简章》,强调飞机对于强国的重要性,明确指出“欲合全国能力,以竞胜于空中舞台也”的目标。在那风雨如晦的时代,这样的见地,这样的胆识,可熠星辰,可昭日月。

1910年12月,先生发表了中国航空史上第一篇论文《研究飞行机报告》,全文条分缕析,有理有据,分十点对飞机的各项原理进行论述,从中可以看出先生的研究非常严谨,而且已经非常深入。

1911年3月,两人在北京造出第二架飞机,刚刚飞离地面几尺高就掉下来,又不成功。6月,他们试制成第三架飞机,这次,飞机在南苑庑甸毅军操场腾空而起,却在一片欢呼声中坠落。主要原因是发动机出现故障,驾机的刘佐成摔成重伤。这次试飞既成功,又失败。失败了重新再来。先生借到上海购买机件修理飞机,并参加了革命活动。

辛亥革命后,孙中山召先生往南京,任命他担任飞行营营长,训练学员。与此同时,先生继续制造飞机。这时候,刘佐成在武昌任航空队长,应约前来协助。有志者事竞成,1912年3月,新的一架飞机造成,先生驾机试飞成功,人心振奋,这是中国人在国内驾驶自己发明的飞机第一次成功飞行,具有划时代的意义。

正在前途风光无限好的时刻,孙中山被迫辞去临时大总统,仿佛乌云四起,大雨滂沱,制造飞机失去了政治支持和资金支持,一时陷入沼泽。

一腔热血全倾注,蓝图方现又化无,失望、痛苦折磨着先生。他没有屈服,他从来就富有挑战精神,以一介书生的瘦弱之躯,冒着炎炎酷暑,奔走于北京、上海和南京之间,筹集了不少资金,准备重启飞机制造。

然而,一木难支大厦倾,屋漏偏逢连夜雨,先生长期过度辛劳,心力交瘁,不幸罹患恶性痢疾,于1912年10月6日含恨离开人世,时年仅二十五岁。

国弱民贫,大业未竟,英年早逝,先生肯定死不瞑目。每念及此,我感极而悲,临风浩叹。

二

可是,事情并未就此了结,在英雄成功成名的背后,还有多少人付出巨大的牺牲!

先生闭眼去了,父亲已五十六岁,长子如父,大哥到南京接柩归葬,水路颠簸三个多月,至1913年正月才到了贡川,抬到洋峰又花了一周时间。因为棺木硕大,十分沉重,又因为山路狭小,崎岖难行,还因为工人使诈,知道先生家有钱,多耽一日多一份工钱。这还是小意思。

先生的老岳父余先生的一副挽联道尽了多少辛酸:

逝尔修文郎,廿六年身世浮鸥,弹指光阴如过客;

伤哉薄命女,八十日姻缘幻梦,断肠枕畔未亡人。

先生把青春和精力都献给了航空事业,无心顾及婚姻。在父亲的安排下,娶三明莘口门当户对的余凤飞为妻。这是1908年夏天的事情。家乡的青山秀水和新婚的妻子,没能够羁留他的心,80天后他背起简便的行囊,充满信心地投入到研究和制造飞机的事业中去。他告别家乡和亲人时,说的最后一句话是:“今天我走着出去,下次我要飞着回来!”

此后,成功与失败常相伴,资金技术碎肝肠,他再没有回过家。四年过去,在夙愿就可以成真之时,熟料天降灾星。壮志未酬,心愿成灰,先生被抬着回来了。

此后,先生的妻子余氏守寡四十多年,守着先生的遗像,眼看着新婚的家具一天一天褪色,一天一天老去,直把刚刚踏进婚姻大门的黄花闺女蚀磨成龙钟老太,直到香消玉殒生命结束。八十日姻缘,四十年空守,悠长的岁月中,有谁知道她心里的爱与怨呢?

先生在上海借下的巨额贷款无法归还,热心支持先生的章老板因此破产,先生的父亲以五十七岁高龄入狱。先生的大哥不忍,代父坐牢。由于牢房低湿,落下双腿瘫痪,取保出狱,截肢后植假肢回家。

三年后,先生的父亲去世,是否与此事有关呢?

在其后的十余年间,先生的二哥、大哥相继去世,二哥享年四十二岁,大哥享年五十三岁。要知道,他们的祖父活到七十七岁。大哥和二哥的辞世,冥冥之中是不是与先生的早逝有联系?我无从知道。总之,十几年间,“洋峰三杰”相继黯然消逝。

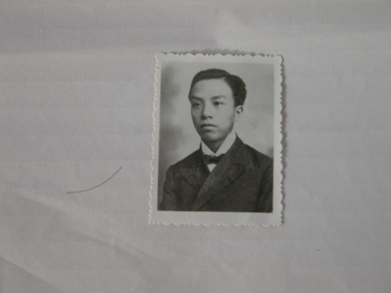

先生身前不风光,死后很凄凉,他的亲属及过继的后代,长期背负成分不好的黑锅。尤其可悲的是,在上世纪六七十年代那场席卷全国的浩劫中,先生“活”起来,他的所有遗物和照片,全部搬到大队部展览,三天后毁之一炬。这当中,有两张照片令许多人记忆犹新:一张是先生在日本与孙中山的合影,先生在左,孙中山在右,中间是一辆小汽车;另一张是先生在南京驾机试飞成功时,身着戎装,充满自信地站在飞机旁边。

站在清清的水边,望着静默的青山,我的心情很沉重。

时间是最好的证人。不错的,确实有越来越多的人承认先生,肯定先生,纪念先生,先生完全可以因为自己的付出和业绩而感到欣慰和骄傲,不过,亲人们为先生蒙受的苦和难,先生可否知晓?先生会抱什么样的心情?踏碎斜阳,晚风不起,青草无言。没有答案。

三

洋峰毕竟是一个很偏僻的地方,许多乡亲祖祖辈辈都窝在大山之中。

先生在日本留学期间,第一次回来,给乡亲们介绍许多新的东西——

手电筒:拿在手上,只有这么大,晚上出去,轻轻一按,就亮了,不用时再按一下,就熄了。哪像我们用竹片点火把,又呛人,又不好照路。没有人相信他。

折叠伞:用的时候打开,比斗笠还大,可以遮雨,也可以挡太阳,不用时收起来,只有一个锅刷那么大,放在包里,很方便。没有人相信他。

发电机:突突突响,可以点亮电灯;无声电影:人会在墙上做各种各样的事情。更没有人相信。

先生说自己在制造可以载人飞到天上去的飞机,听的人说他胡说八道,吹牛。因为他乳名叫汉佬,就都叫他“胖子汉”,在永安方言中,“胖”是言语浮夸的意思。

家乡的闭塞和落后,使先生异常难受。下一次回家,他就把手电筒、折叠伞和小型发电机带来了,想让新兴的东西来改变落后的观念。

神奇的手电筒让人们感受科技的奇妙,小巧的折叠伞让人们见识了美观和实用,用水做动力,小小的发电机可以点亮两盏电灯,不可思议的东西就在眼前,人们在惊喜中像看到了神话。至于飞机,先生无法带回来,乡亲们到他死后也不相信人可以飞到天上去。一直到三十年后的1943年,日军飞机从台湾机场起飞轰炸永安,隆隆地从洋峰上空飞过,眼见为实,人们这才相信了。同乡同宗,长辈、同辈、晚辈,年纪相差不会太大,当先生研究制造出飞机时,他们居然不相信。差别为何如此之大?科技与强大总是手足兄弟,落后与挨打总是如影随形。

站在先生墓前,我想,如果先生多活三十年,中国的飞机制造如果先进于日本,以先生的强国理论就是抢占了制空权,那么,日本胆敢发动侵华战争吗?至少,有李宝焌在此,日本飞机胆敢肆无忌惮地直驱福建腹地永安轰炸吗?

没有人愿做这种假设。

当憨厚的乡亲看到日本飞机轰隆隆犁过头顶的蓝天,在叽叽喳喳地说那可能就是“胖子汉”制造的飞机的时候,先生在墓穴里一定也听到了那刺耳的痛彻肺腑的嚣张……

历来大凡有成就者,身后总留下些什么。勤政如周恩来者,留下清名传世;勤俭如陈嘉庚者,留下财富惠人;更有许多发明家,他们名利双收。李宝焌却是一个特例,他孜孜以求,苦心孤诣,赔进去三代人的家产甚至年轻的生命,除了一颗赤诚的爱国强国之心,除了一腔一往无前献身科学的精神,他似乎什么也没有留下,或许又留下了什么?

抬头,晴空一碧无今古;环顾,芳草萋萋尽含情。

安息吧,先生!我还会再来看您。

(作者系永安六中教研室主任)