■ 裴 耀 松

由四川省社会科学院和三台县人民政府联合举办的“移民与客家文化学术研讨会”,于2003年9月16日在千年古县绵阳市三台县银杏山庄召开。三明市客家联谊会、永安市客联会筹备组一行三人应邀出席,并由政协永安市调研员杨火旺代表三明市客联会做乡情报告。四川省社科院副院长、享受国务院特殊津贴研究员、客家研究中心主任陈世松在会上作论文交流。他撰写的四川移民家族个案中的《贡川陈氏源流考》,例举一个来自福建迁徙四川的陈氏家族,在清初入川定居三台县潼川镇柳林村,并以柳林村陈氏后裔于清同治四年(1865年)的《陈氏族谱》“序言”之一为依据,“吾族自闽省以来,未尝悉载,但即延平府贡川迁龙岩州漳平县永福里蓝田乡,建置宗祠,祠宇相传,约有十余辈,族衍人繁,蜚声黉序,柱石国朝,缅想故都,其祖宗功德,未尝不依依若接焉。奚立族谱,以俾后裔知闽省与蜀邦两地,同源共本,延及至今,亦于潼水名区建置祖祠,以光于先代云尔。”陈世松以此为线索开展田野调查,往返蜀闽两省查阅有关族谱和史料,艰辛付出,说明其论文引起广泛关注。这是随后促成这次学术研讨会召开的动因之一。(图为永安市代表留下三台县盛情欢迎的合影)

唐宋时期贡川属沙县管辖,陈氏入闽始祖唐中丞雍公于唐开元二十九年(741年)从浙江吴兴携次子陈野,迁南剑州沙阳(今三明市沙县区)固发冲(今永安市贡川镇)。延至宋代,子孙繁衍,人才辈出,延绵世族。陈雍之八世孙世卿,宋雍熙二年进士,曾任调东川节度推官,因解围梓州城(今三台县)有功,归朝升秘书郎,历官至秘书少监。陈世卿长子陈俨、五子陈偁也分别登进士第,陈偁曾两任泉州知府。这支在贡川的陈姓先后登进士第达九人,故有“一门二理学,九子十科名”之称,另一人为杨时之子陈氏女婿。其中陈偁之子陈瓘,宋元丰二年进士甲科第三名(探花),初任招庆军掌书记,直至任朝中右正言,由于与为官不正的重臣蔡京相左,不愿与其结盟,遭到迫害故世。直到逝世34年后,宋高宗绍兴二十六年(1156年),朝廷肯定其为国家的忠诚,特赐谥“忠肃”,并在贡川水东立“大儒里”牌坊。《福建通志》记载:“大儒里在贡川水东,宋高宗以大儒陈氏斋默堂出于一门,以表其里,坊表犹存。”(图为重建的贡川“大儒里”牌坊,陈氏大宗祠门外)

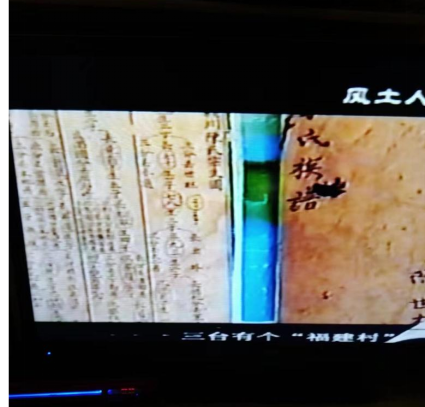

陈世松论述贡川陈氏一支为何在南宋末年迁居漳平县永福畲族居住的蓝田,以“蓝田避难”为题,考证的结果:一是据明正统七年进士刘锐撰写的谱序,“吾邑陈氏景贤(蓝田始祖陈五八之八世孙),其延之沙阳贡川大姓,后以避乱变,因家于岩之永福里。”二是蓝田陈氏十五世孙陈宗元,于清康熙年间撰有《蓝田始祖履历实据序录》,对陈五八“避乱变”的时代,又作了进一步的考证。“五八公、号云峰,文音公之子,本延郡沙县华族人也。”“我祖被元兵侵逼,寇宋避乱”“五八郎居永福”。三是据史料记载,宋末元初,元朝军队和残宋势力以及福建人民的抗争战场,集中发生在陈氏家族所生活的区域。陈世松在其出版的《宋元战争史》著作中有详尽的记叙。《大迁徙湖广填四川历史解读》在此次研讨会期间,初稿已成(由四川人民出版社出版发行为2010年),对蓝田陈氏一支入迁四川的历史背景、清代初实施的“奉诏填川”“移民填川”均有考证,作者自认为写作《大迁徙》是“最努力、最辛苦,也是最快乐的一本书”,从“原乡篇”“迁徙篇”“创业篇”详细阐述这一历史大事。由此可见,蓝田陈氏一支移民入川所经历的千辛万苦,不屈不挠。在潼川镇柳林村落户的蓝田陈,陈世松在《贡川陈氏家族源流考》文末写:“截至同治四年《陈氏族谱》复印时统计,该支迁川陈氏后裔由进川时的7口人,繁衍自百年后的700余人,迄今起码已达万人之众。”(图为潼川镇柳林村陈氏《陈氏族谱》)

三明市代表和组委会、潼川镇领导一行十余人,驱车前往城北临江的柳林村参观,包括陈氏族人代表,在村委会听取乡人称为福建村的村情介绍,观看柳林村的风貌录像。三面临江的村庄乡人叫柳林坝,为村部所在地的自然村。全村2400人,陈姓占60%,以农业为主,三个自然村7400亩耕地,正常年份亩产1000公斤。全村有12人办乡镇企业,资产在50万元至100万元之间。当下在读哈尔滨工业大学、华东师范大学等大学生18人。参观途中地处江畔的柳林坝,地势较为平坦,周围无丘陵山脉,村民居住多为平房,也较为集中。据称原先建筑的古老陈氏宗祠,在上世纪80年代受灾不存,现移至一座古民居供奉入川始祖延续香火。在古民居门口方桌上摆放清代和民国时期编修的《陈氏族谱》,均为手抄本。村民得知福建远行的客人前来探望,早在入村时便三五成群聚集在村部草坪,小学生敲锣打鼓列队欢迎,有的手持彩色小旗载歌载舞。随后一路陪同到参观点,陪同的村主任告诉我们,老辈人有的还会讲客家话,村风民俗依然有闽西一带的痕迹。由此可见,这便是祖训家规教育的结果,在个别交谈中,老者喜形于色,详和热情,令人肃然起敬。(图为与陈氏族人在供奉先祖牌位的平房前合影)

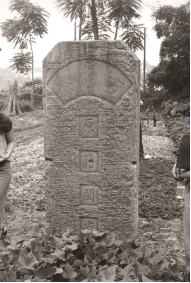

一行人最后来到村外栽种地瓜的田地,当时爬满藤蔓的旱地上竖起一块高约1.6米、宽约0.6米的石碑。正面镌刻的字迹清晰,为大清乾隆陈公考妣的墓志,落款为道光年间裔孙仝立,底座没有墓室规制。石碑的背面镌刻显目的楷书“原籍闽省”四个大字。村里的陈氏后人指着远处的林子告诉说,那里还有陈氏古人的墓葬,每年都还有去祭扫。这块“原籍闽省”的墓碑,就是陈世松在《贡川陈氏源流考》引言中所指出的迁川后的陈氏家族与福建原乡的血缘关系:“闽蜀两地,同源共本。”这支入川繁衍的陈氏后裔如今在社会主义的建设事业中,弘扬客家精神,传承客家文化,发挥积极的作用。永安市客联会筹备组副组长杨火旺,口头向潼川镇的领导、柳林村的陈氏代表传达一个信息,9月9日永安市客联会筹备小组召开了全体成员会议,筹备组长包才在会上通报中国客属第二届恳亲联谊大会和永安市客家联谊会成立大会将在年底同时召开(第一届于2001年在宁化县召开)。具体召开时间确定后,诚邀潼川镇组团参加大会,届时欢迎柳林村陈氏代表到贡川陈氏大宗祠认祖归宗。(图为柳林村田地上竖立的“原籍闽省”墓碑)

2003年11月18日,是三明市永安市客家人的喜事,上午,中国客属第二届恳亲联谊大会暨永安市客家联谊会成立大会在市政府新安大礼堂隆重召开。来自全国各地8个省市、2个特别行政区、34个客家社团代表136人(其中三台县潼川镇代表团12人),永安市客联会代表大会代表98人参加大会。开幕式上全球客家崇正联合会总执行长黄石华,澳门客家崇正会执行会长张扬,中国社会科学院侨联副主席、文化部华夏文化促进会客家研究所所长丘权政,四川省社科院副院长、研究员、客家研究中心主任陈世松等31位贵宾坐在主席台上。按照程序开幕式由市人大常委会党组书记方炳火主持,市长涂振锟致欢迎词,黄石华、陈世松、曾耀东等在会上讲话。经大会主席团协商,决定第三届中国客属恳亲联谊大会,2005年在江西省赣州市赣县举行。(图为陈世松贵宾在大会上发言)

下午,大会安排与会代表参观市区和工业园区,又专程安排四川省三台县潼川镇代表在市政协原副主席张启万陪同下,前往贡川镇参加贡川、潼川两镇联谊座谈会。潼川镇镇长谢宗新介绍研究考证福建陈氏移民入川取得的丰硕成果,并为两地牵线搭桥,增进联谊交流做出贡献的陈世松主任,一行12人中,还有6位是乡镇和村办企业的负责人。贡川镇镇长李圻,对远道前来参加恳亲联谊大会,明天还将在陈氏大宗祠举行谒祖归宗仪式的陈氏代表表示热烈的欢迎。简要介绍贡川镇的社会经济发展和工农业的概况,千年古镇的人文历史和现存的名胜古迹。座谈会上,双方代表本着凝聚客家亲情,增进乡情友谊,充分发挥客家人团结拼搏,勇于创新的优良传统,弘扬客家精神,通过联谊交流的平台,增进互相沟通、了解,在经济、贸易、旅游、文化等方面加强合作和交流。经双方协商同意,由潼川镇镇长谢宗新、贡川镇镇长李圻签订结为友好乡镇的倡议书,并赠锦旗留念。(图为2003年11月18日下午贡川镇和潼川镇召开联谊交流会现场)

11月19日上午,大会安排的项目之一,与会代表200余人赴20公里外的贡川千年古镇参观游览,贡川镇人文历史深厚,自宋代以后,出过探花2名、进士16名、举人13名,至今进士街尚存。修建于明嘉靖年间的古城墙,仍留下2000余米,经多次维修保护完好。明代横卧于泛黄的胡贡溪上的会清桥经历400余年的沧桑,阅览沙溪清流与胡贡溪交汇的“泾渭分明”。象征“闽笋之源”的清代“笋帮公栈”,悬挂的“天下为公”匾额,道出了古镇繁华商贸的盛景。延至近代,贡川又是清末民初中国试制第一架飞机成功的李宝焌故乡。而坐落于巫峡的明代建筑“陈氏大宗祠”,以其子孙繁衍、名人辈出、播迁海内外而著称,成为陈氏后裔每年以县区为轮流单位举办“祭祖大典”的圣地。正厅“追远堂”恭奉入闽始祖雍公的神位,左右下廊排列陈氏世卿、俨、偁、瓘等木雕塑像;大厅上方横梁悬挂历代名人题赠的牌匾,均保存完好,成为保护的历史文物。(图为陈氏大宗祠门外舞龙队的神采)

经大会组委会安排,陈氏大宗祠理事会在永安市的理事们大力支持下,清扫场地,准备祭品、选派司仪,邀请舞龙队伍助兴,热情欢迎四川省三台县柳州村陈氏后裔代表回乡谒祖归宗。他们身披绶带、敬举高香、顶礼膜拜,简朴而庄严的仪式,让与会代表无不动容。“终于回家了!”“我找到祖宗了!”激动的话语,在一行人中传遍,成为中国客属恳亲联谊大会活动中一道亮丽的风景。陈世松研究员在此后的人物名片出现于百度网上:姓名陈世松,汉族客家人,祖籍福建。1940年3月14日生于四川省绵阳市三台县乐加乡……(图为三台县潼川镇柳林村陈氏后裔在贡川镇陈氏大宗祠谒祖归宗)

时隔两年后,2005年10月10日,世界客属第二十届恳亲大会在四川省成都市举行。联谊活动期间,三明市客家联谊会代表团团长、常务副会长张寿标,与永安市客联会代表团团长、副会长赖斯成,贡川镇镇长王呈强,陈氏宗亲代表一行人,驱车前往三台县潼川镇柳林村参观访问,亲眼见证“原籍闽省”的碑石。正如两年前四川客家研究中心和三台县潼川镇人民政府为福建省永安市客联会成立赠送的贺联所言,“闽蜀两地,同源共本”一样,充分借助客家联谊交流这一平台,加强经济合作,促进旅游发展,研讨同源共本的客家文化。潼川镇人民政府邀请福建三明市、永安市客家人士,在镇会议室召开联谊交流会,双方共叙情谊、介绍镇情、交流学习。三明市、永安市客联会一行人的参访,为今后的两地友好乡镇加强联系、互通信息,增进共同发展,又增加了良好的基础和美好的前景。(2005年10月在三台县潼川镇召开座谈会现场)

(本文作者系三明市政协文史研究员、永安市客联会客家文化研究会会长)