■ 陈 宗 辉

一

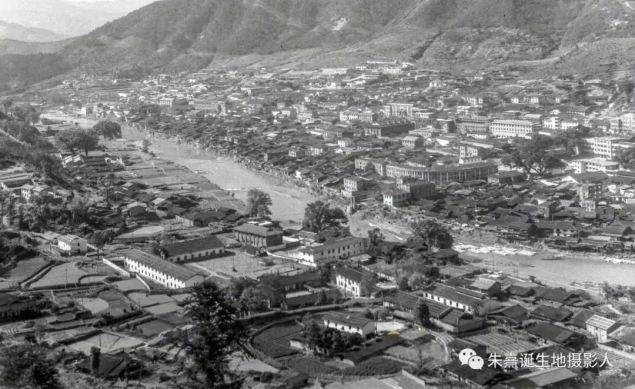

时间的河流总是悄悄地淹没那些曾经的眼前风景,我无所求,不曾想把掠过身边不远不近的山光月影烙在心版一隅,可是岸上的清风突然一吹一拂,那些惹人的春花秋枝又轻轻摇曳晃动起来。我居住的这座老城关也是这样,多少人在廊桥上古榕下日复一日地叙说慨叹,让我也禁不住勾起些须记忆的碎片。(图为上世纪七十年代尤溪县城)

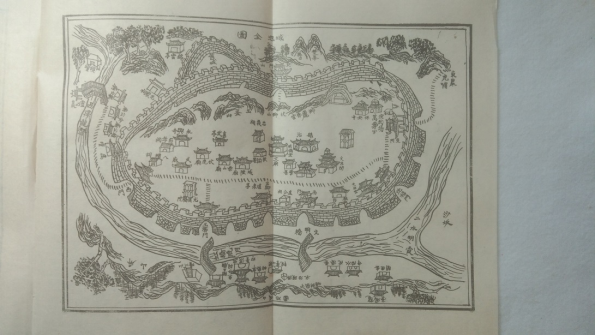

从考古资料得知,尤溪县城在旧石器晚期到青铜时代早期就有人类生养休息,距今已有一万年的历史。唐开元二十二年(734年),尤溪酋长高伏奉福建经略使唐修忠之命,率领一千余户百姓归附唐朝。开元二十九年,朝廷设置尤溪县。以境内最大的河流名县,归属侯官(今福州)。由于地处偏远,经济落后,因而发展非常缓慢。一直到了明嘉靖六年(1527年)十一月城墙竣工,县城才真正初具规模。“旧城延袤一千五百五十五丈,新城改入二百九十丈,高一丈五尺。增窝铺五,水门二,水关三,城门六。”(明嘉靖六年丁亥版《尤溪县志》,海峡书局2020年9月)城墙南临溪流,北依山势,全长6150余米,高5米,它的筑成对县城的防御起到了极其重要的作用,当时就有“德化群匪攻城无奈之叹”的传言。接着,城内主街道也拓宽铺上石块,让八抬大轿相向通行无阻。嘉靖县志记载:“东西绵亘三里许,广可丈余,琢石为之。”并用明宣宗朱瞻基的年号把宣化街改称为宣德街。

我已临街住了三十年,不知多少次漫无目的地在街上来回漫步,看不见西边的街头和东边的街尾,但看惯了老街两边居家门前的嗔怒呵斥,听过行商坐贾直至地摊的不同诱购吆喝,看过挽手搂腰粉面艳妆的恩爱秀,听过锣鼓齐鸣琴瑟伴奏的唢呐声,看过横肩挑水健步如飞的年轻健硕女子,也听过装穷卖富不合时宜的骄人呓语……我从不驻足围观街头的热闹,也不听刺激感官的荤段子笑谈。六百年前铺就的街衢,沿街的石板条早已磨得平滑如镜,临街居住的人如走马灯似的,也不知历经多少代了。既无对视,也无交流,我是要追寻这街石上的隐形印迹,还是要感受旧时城门内外的兵马嘶鸣?一支烟功夫,就走过了衙前路、宣化街、宣德街、中正路、胜利路、建设街的风雨岁月。

二

尤溪河从南面的德化、大田、永安三处日夜奔流而来,在风光秀丽的街面村口(今闽湖坝外)悬崖对峙处汇合,流经县城东隅驻足回旋一把揽入穿城而过的西面支流青印溪,滚滚东去尤溪口汇入闽江。城东双溪汇合处洪流长期冲积了一个美丽的沙洲岛,沙洲圆头束腰,下游南伸北缩,从高处俯视,仿佛是一只自然造化的巨大左脚印。堪舆家曾说,这是尤溪人向外稳健迈出的第一步。明代,洲头高处树荫下有一座朝阳寺,与青印溪北岸的保安寺(为避洪流明末迁至城东隅,今一中食堂前)、万寿宫(明末高迁至县署东侧)、天后宫(后在大绿坂西山岗重建)隔河相对。又与明宣德年间尤溪河南岸新建的福明宫隔水相望。前人常常慨叹:“天下名山僧占多。”其实,高僧名寺多占名山,也乐居胜水之滨。尤溪河与穿城而过的青印溪汇合,洲头有一段对流500多米长的互流溪,要是一条溪的上游下雨,那么互流溪水就呈一半浑黄一半绿,有如清浊分明的泾渭两水汇合。旧时地方悠闲人士到朝阳寺请香,在沙洲岛上林间漫步赏花,又可下互流溪划船对歌,一边回望寺顶微烟雾岚的交织,一边跟踪船头的小鱼追逐天光云影。进香祈富贵,泛水小神仙,那是多么的惬意啊!

在城外的洲头兴建朝阳寺,传说还与皇城地理文化有关。明代从金陵迁都北京,紫禁城外广场上有雄伟壮丽的正阳门(又称大前门),最外层为永定门,地方不敢套用皇都赫赫“正阳”之名,便以朝阳之名思慕追随朝廷一道千秋永定。内筑高城,外修美景,这是地方长治久安的文化向往与深切渴求。

尤溪县署坐落在老城中部,背倚山脉从戴云余波翠微山而来,峰峦高低起伏,如龙腾雾,似马驰骋,到了城北,又异军突起,矗起一面青峰,有如雄狮回首抢珠之势。《尤溪县志》载:“自双峰山南陇逶迤延亘三十里,矗而为贵人峰。峰回耸起,伏突而东,为伏狮,即县之镇山也。”(嘉靖六年版)由此可见,县署之址堪称县城一大风水宝地。有县令之诗为赞:“狮山遥自烟霞出,麓下春来紫盖密。城头瑞色都纷纷,岂是长安迷晓日。”(邓一鼒《狮麓春云》)“欲绘民艰达九重,无缘能步监门踪。闲来静对伏狮坐,岳立难移愧此峰。”(李埙《望狮山有感》)

狮山之脉象皆出五彩烟霞的龙虎,瑞色纷纷,长安晓日。曾任浙江处州(今丽水)卫经历的邑人田濡极赞它的缥缈烟雾,冬春之时,云雾弥漫,“伏狮春未分,亭午云犹拥”。曾任广东普宁知县的邑人赵献更是生花妙笔,狮山云彩弥漫之下的深幽石室,花开四季,麋鹿成群,这简直就是修道成仙的好地方:“狮山深处觅茅君,石室丛花麋鹿群。”情以物迁,辞以情发。李白曾经赋诗“云间连下榻,天上接行杯”,用夸张之笔抒发与夏十二登岳阳楼赏洞庭湖的愉快心情。而在狮麓春云的尤溪县城,同样也可以探幽狮山石室,与茅君侃侃论道,甚至邀其山麓品茶。这是多么美好的想象啊。于是,田濡在尤溪八景中增加了“狮麓春云”“虹桥晓月”两个景点,可见诗人的想象是以现实的场景为基础的,或者说,尤溪县城背倚翠帷青缦,面对莲峰天湖,虽说不算平阔深远,但也算奇秀迷人,或许本身就是一首风光旖旎含蕴无穷的诗篇。(图为尤溪老县城手绘图)

三

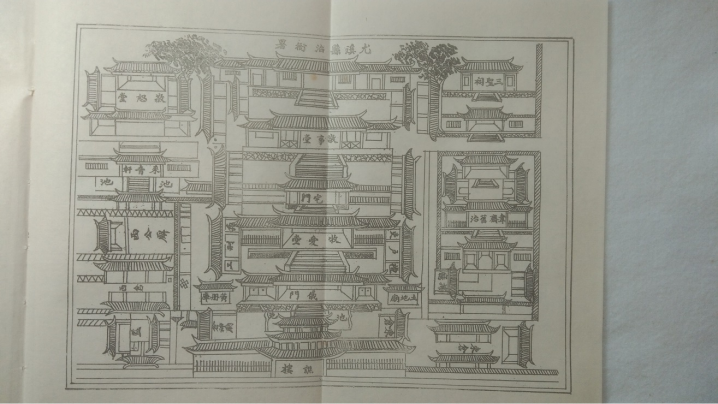

从东街走至一半,便到了老县城的中心地带,县署外四棵老榕树高擎着巨大的翠盖,在微风中窸窸窣窣摇曳着枝叶相呼应。榕树前碧绿的草地上,空中红旗招展,地上双龙腾挪,广场磁砖的铺设也是龙鳞飞扬之状。外围种植十多年的山杜英也已翠盖如擎,风雨中,红绿相间的叶子飒飒有声。有时走到这里,心里禁不住想起从前衙署大门上那副“道先正己,志在安人”的短联。知县张兴仁是个四书通,他相信“半部《论语》治天下”之古训,修葺正堂、两廊、仪门、谯楼,扩大旧有格制,并在谯楼外朝拱墙左右,各添加一门,分别在门楣上悬挂匾额道:“道先正己”“志在安人”,获得往来文人及县内知名人士的普遍好评。他心喜于美言者众,干脆趁此弘扬“修己以安人”“修己以安百姓”之志,集两块匾额为一副述志板联悬在大门,兼施“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”之化,以期治理尤溪“可运于掌”。

我想起城隍庙来了。一个志在安人、誓死守城而付出巨大努力直至生命的人总是不会被忘记,或许被尊奉为城隍神。尤溪城隍庙始建于南宋淳熙元年(1174年),最早位于“县治西北升平坊”(今北门路西侧),祭祀的城隍神是镇闽大将军卢珖。“嘉靖四十三年(1564年),知县钱贞改建”于县治西侧三百米处(今百联酒店址)。“文革”初期,庙宇被强令拆除,后在庙址上建立县印刷厂。直至2008年,重塑的城隍神卢珖金身及其所统领的文武判官神像供奉在城西后山灵源院道院内,又经各界努力,2015年在灵源院东侧新建了城隍庙,次年10月15日,卢珖诞辰1150周年。尤溪城隍庙举办了大型纪念活动,并邀请省内各地嘉宾,广泛宣传“生为忠义将,死为正直神”的镇闽大将军的英勇事迹和可歌可泣的精神。

新建城隍庙坐落在城西后山北坡上,旧时城墙大致经这里向西山麓延伸。登山的路上,筼筜摩挲老松,山风传递鸟语,野花不时在林间跳荡。城隍庙与灵源院共门,至今保留着灵源院的短联:“祈万家福祉;坐雪境谈禅。”热心祈福予人,冷眼说禅雪镜,这是很高的人生境界。在城隍庙前,看看庙堂神像联语,看看堂外松花飘散,老县城的守护神仿佛从云空走下,越走越近,直至站到我的面前。我不禁为之肃立默思、致敬。

从前,尤溪县城的人力武装防卫力量十分薄弱,直至明嘉靖六年冬才完成了城墙的环合工程,城墙临青印,倚翠帷,虽有一定的防御作用,但人们仍感念天地神祇以及自然万物赋予的神圣威力,自觉在大自然和神祇面前的渺小。885年,卢珖从河南光州固始县追随王审知入闽平乱,开始住在侯官城内。不久,他的祖父看中了尤溪这块山水宝地,便举家迁到尤溪县城。909年,王审知建立闽国之后,任命英勇善战的卢珖为镇闽大将军,统兵镇守福州,并屯兵防守宁德、南平、莆田等闽北和闽东地区,同时,还任命卢珖兼任尤溪守将,长达三十六年之久。

945年,闽国亡。贼寇探知尤溪主要兵力外调,城防守备力量薄弱,便纠集一万余人攻打尤溪。为了百姓免遭兵火之祸,已近七十高龄的卢珖一边组织城内百姓迅速转移,一边带领四个儿子率守城士兵出城到东郭水亭一带(今水东新区一带)迎战敌人。虽敌众我寡,卢珖率领守城士兵坚守死战,决不后退半步。卢珖父子五人身先士卒,冲向最危险的敌阵,终于全部壮烈牺牲。残忍的敌寇取走卢珖的首级(后被部下拼力夺回)。卢珖牺牲之后,敌寇围城更加疯狂。第二天早上,卢珖的母亲郑太夫人强忍住子孙五人全部战亡的悲痛,亲自指挥,号令城中民众坚守城池,誓死抗敌。很快援兵赶到,内外夹击,敌寇迅速溃逃,保住了尤溪城池和城里的百姓。尤溪民众感念卢珖一家守城护民的功德,奉卢珖为尤溪的城隍神,尊他的母亲郑太夫人为“尤溪之母”。

卢珖护城卫民,忠义卫国,深受历代官府和民众的敬仰和追思。朝廷命其有司:“镇闽将军,春秋致祭。”并褒奖其母郑太夫人教子有方,一门忠烈。从那以后,城隍神更是受到全县的高度重视。次年,尤溪知县薛防组织规划并由县里最好的工匠负责重建施工。城隍神卢珖为秩正四品,凡到尤溪赴任的官员必须斋戒、沐浴,向城隍神祭拜以祈求冥冥之中佑护任上平安有为及城防安全,卸任时也要到城隍庙感激城隍神祇。“城隍之神,与风云雷雨山川合坛而祀。每岁厉祭,则奉城隍神主之。凡府、州、县官入境,必斋宿庙中,致祭设誓,而后履任。”(清康熙五十年版《尤溪县志》)新官员上任之前,在城隍神前明誓两个方面:“神率幽冥,阴阳表里,予有政事未备,希神默助,使我政兴务举,以安黎庶;予倘怠政奸贪、陷害僚属,凌虐士民,神其降殃!”祀品誓文官员自备,履任后每月朔望分别行香祭拜。

旧时官员的誓神助力,誓神明鉴,其作用也许不敢全信。但是,我还是痴痴地想:一个初来乍到的新任知县,斋戒三天,经沐浴之后,率领携带着猪羊祭品的三五贴心随从,小心地迈着轻缓的步子,走过衙前大街右转庙宇,神情恭肃俨然地烧香燃烛,跪在神像面前念念有词,读完誓文,叩头有声,总有一些敬畏心在,多多少少会影响到他们的施政之举。除了祭神之外,尤溪城隍庙实施“庙学合一”,聘请德才兼备的教师办学授徒,举办庙会演戏、武术表演。新中国成立那天,隆重举行2000多人的庆祝大会,县委书记吴炳武、县长李生旺在大会上发表了重要讲话。

我们不时听到对世道人心的种种评说,其实它的复杂性自古皆然,并非自今日始。否则,《增广贤文》《最后的晚餐》等的警示就不会那么吸引人了。“莫信直中直,须防仁不仁。”这话自然不差,但我更相信“根深不畏风摇动,树正何忧月影斜”,不管在课堂,还是在闲谈,我都固执地认为一个人不必相信宿命,但应该说明白话,行仗义事,只有这样,才能蕴蓄真正的浩然之气。(图为尤溪县衙手绘图)

四

走进南门一家老店坐下来,一碗满满的锅边糊很快端到了面前,筷子汤匙俱备。轻轻用汤匙搅起,白色的锅边糊微微翻着卷儿、深绿的紫菜和金黄的蛋花交织其间,小虾米钻进葱花管内仿佛小鱼在珊瑚中穿梭。尝过热气腾腾的锅边糊,顿时感到口舌生香。怪不得顾客进出如流,店主和顾客的交流似亲朋好友。出门回看招牌,还是“五弟哥小吃店”,对联还是颇受文化人微词的“生意兴隆通四海,财源茂盛达三江”。店主也知道,他说,习惯了,多蒙关照呢!有天午后经过五弟哥小吃店,习惯转进店里坐下,面前很快微烟袅袅。这时店里人不多,我就问起他的老店身世。他从爷爷讲到十几代前的祖上,怎么精选优质大米、清水泡米、凌晨推磨,到热锅泼浆,直至火薪柴的选择都不放过,他说,在早期连鼓风机都没有的年代,如果火薪柴没选好,店里充满乌烟气,墙壁黑咕隆咚,顾客哪能坐得住?

转到西街老店,叫了一碗草根全番鸭汤。草根是尤溪民间秋冬进补、宴客的家庭美食。常见的草根有羊耳菊、细纹勾儿茶、盐肤木、山苍子、疏花卫矛根、地稔等,煮汤加家酿老酒炖猪脚或全番鸭或公鸡、兔子、羊肉等。病后进食补气、补肾、恢复健康,平常进食,强身壮骨,增强免疫力。店主说,这几种草根大家都不陌生,但只有搭配好才能事半功倍,收到最好的药效。

谈到草根进补,店主陈老伯提高了语气,说:不论古代还是今天,膳食进补都要经常化,根据时令和个人身体状况,合理搭配药材。如果几年吃一次,再好的草根汤也无济于事。你想想,为什么立夏要吃糟笋,立冬要吃糍粑?他说做小吃首先靠社会安定,生活富足无忧,二靠经营,像对待亲人一样关注顾客健康,因为小吃店是家的延伸。生意人陈老伯的话朴素实在,平平常常,但又揭示了商品经济和社会政治的内在关系。

此后不久,朝廷新法明确规定:把各州县的田赋、徭役以及其他杂征总并为一条,合并征收银两,按亩折算缴纳。史称“一条鞭法”。原来的田赋、均瑶、杂役等都折合为银子缴纳,促进了个体手工业的发展,让那些有专长的散工集中时间发挥长处,增加劳动收入,客观上促进了城里手工服务业的发展。原来饮食客店兼营,到了这时渐渐分开了,南门的锅边糊、手拉面、葱饼,北门的红酒、糍粑、米粿、粉干,西门的珍珠粉、血粥、灌肠、拉面,水东的烤鸭、熏鸭、泥鳅粉干,有的店面还能专门制作黄鳝炖老酒。县城社会经济的整体发展,无疑大大促进了餐饮业的繁荣。如今建设街(原宣德街)餐饮老店,南岸地方特色小吃街,以及散落各处深巷的门店,哪一家不是这样?

五

2010年,尤溪被联合国地名专家组授予了“千年古县”的称号。从唐朝开元年间置县至今,一千多年来,尤溪的县名一直不变,狮麓春云的县署位置始终不移。县城昔有五街十坊三十八巷。走过纵横交错的老街巷,问问坐在园亭里弹琴吹笙拉二胡的,甚至蹲在廊桥花圃墙根晒太阳的,他们哪个不能说个八九不离十?

民间传说以当地水的重量作为定城址的标准自然不可信,但是,选定城址确有它重要的地理文化因素。地理文化,民间俗称风水学。堪舆家以水衬山:“来水三弯,去水三弯。”水之弯曲有度,实言山之层峦叠嶂。“出大贵”和“发大财”云云,虽未必能实现但也预兆未来发展前景之吉。在农耕时代,城里有水质好、水量大的东门井、崇文井(六角井)、金鱼井、玉溪井、北门井、活水源等,完全解决了居民的生活饮用问题,南北山溪汇流山麓,青印溪穿城而过,生产灌溉终年无忧。尤溪河直达县内乡村十之有七,上游通航至大田、永安、德化,下游通航福州、永泰、南平,这成了尤溪最大的交通网。从地形上讲,背倚戴云余脉,飞狮翠微,南对倾北莲峰,峰峦奇秀,更为奇特之处在于七狮饮溪,其山脉位置分别是县衙麓狮、南溪书院、莲花岛和桃花岛(颈部今均被淹没)、福星塔、城东、三奎。这些景象喻示此地不俗,用心经营,自可长盛不衰。

我们回到老城的古坊。从东向西,积善坊、兴贤坊、崇文坊、拱星坊、宣化坊、福昌坊、升平坊、昼锦坊、通驷坊、登云坊,还有水东登俊坊、南岸毓秀坊。也许有人会说,这些街坊当时并不繁华,可是,每一条街坊不仅商店相连,而且留下了尤溪以及往来尤溪的文化人身影,直至现在还能踩响他们的风流遗韵。譬如西街昼锦坊就跟尤溪第一个进士林积有关。林积,字功济,宋朝尤溪县常平乡进溪里(今新阳镇中心村)人。他赴考时路过蔡州(今河南省汝南县)住宿馆舍,拾到装有明珠百颗的锦囊,设法归还失主,颇有嘉誉。庆历六年(1046年)中进士,授予循州判官,他为官公正廉明,从不贪财。著名政治改革家王安石任宰相时,对时任安徽泗州的林积十分器重,把他任内的政绩呈报朝廷,宋神宗特召林积进京觐见,褒扬他“廉能”。后任河南转运使,浚通漕运,调控物价和运输,政绩显著。县城西门兜特建昼锦坊纪念他。后来任广东龙门营参将的赖天祥等多人出生于此。

崇文坊,“初名孝行上坊,后以儒学通出于此,改名敦化,元至正十六年(1356年)改名崇文”(《尤溪简史》第111页)。元代之前,尤溪文人多受业于崇文坊,郑安道、林震、卢安邦、叶荆才、王必正、郭居正、田濡、田顼、纪大振等等。明清以后更是人才辈出。清朝年间,尤溪富商和有识之士出资聘请福州、泉州资深教师,每年召集县内学子,提供免费食宿,在这里举办为期一个月的读书会,相当于现在的考前辅导班。民国以后县里在这里办崇文小学,名师荟萃。基督教会“美以美”在这里创办淑明女子学校(后并到县立高等小学,今实验小学前身),尤溪女子学校教育从此起步。

狮麓春云宣化坊,从古至今都是政治、经济、文化的中心。县衙左侧(今尤溪宾馆)是宋代朱松任县尉时的旧址——“韦斋垂柳”。朱熹长大后,应尤溪知县林嶷、石墪之邀,曾几次回尤溪授学访友,并为韦斋旧治、明伦堂、尤溪县学等处题词,“得意溪山供徙倚,忘情鱼鸟共徜徉。”愉悦之情可见一斑。前人周述有诗:“依依垂柳拂方塘,记取当年佩韦堂。澹荡如临淇水澳,风流休说永丰坊。理从此地参消息,神入其中有汁浆。昨夜浓荫弹指处,分明德行表圭璋。”前贤已去,古榕依稀。

县署右邻是文庙,大成殿至今完好无损。直至民国中期,县立中学校、县立中心小学每周都组织师生到文庙祭孔:“大哉孔子,先觉先知;与天地参,万世之师。”真切之声传遍文庙的上空。文庙前,还有学署、文昌阁等。过文明桥,清代从宣化坊迁到南岸的开山书院开启了尤溪近代教育的先河,南溪书院是专为祭祀朱熹的书院。朱熹是南宋时期的哲学家、教育家,思想中虽有维护等级秩序的保守一面,但在儒学古籍整理和研究上做出了巨大的贡献。“奕奕乎仁义之府礼法之场造诣从兹进步;潺潺兮半亩方塘有源之水徘徊须此入门。”看着门厅对联,谁能不放轻自己的脚步?

六

历经1280多年,尤溪县城发生了翻天覆地的变化。按宋制四乡八里县城属于进溪里,元代改里为团,共五十团。明改团为都,计五十都。后划出四个都并入永安,划出十五个都新建大田县,此后整体格局大致不变。1949年7月5日,人民政府和平接管尤溪,县城格局渐渐扩大升格,后新街拓宽建成“七·五”路,成为县城一条最重要的商业大街。随着改革开放的步伐不断加快,引资建设省和国家重点工程水东、雍口、街面等尤溪河梯级电站,银福高速、昌福铁路、永莆铁路尤溪过境段接连施工,尤溪这座小城吸引了省里、部里领导和专家的关注,西班牙、加拿大等水利水电专家、银行家也曾前来考察、洽谈,并签订了合作开发水电资源的意向书,有诗道:“电能注热闽东网,续建披红国际风。”

夜晚,我经常在门前的大街上散步,绕过玉溪廊桥、南溪书院、思乡亭、福州门、崇文阁、狮麓春云、金鱼井,五光十色的霓虹灯,横空交汇的玫瑰探照灯、播撒舞曲音符的万向旋转灯,把老县城映衬得五光十色,富丽多姿。融合山水桥亭如巨大脚印的沙洲林花璀璨,魁星摩月,城里人来车往,平等互爱,天南地北,和谐一方,城乡差别渐渐地缩小,城市文化和乡村文化渐渐融合。从城市发展的足迹看,尤溪老县城犹如一串沙地上的履痕,但一路美丽夜景告诉我,“让城市生活更美好”的帷幕已经徐徐拉开。

闪烁的灯光中,楼上哪家的窗口突然飘出了歌声,他们是刚回到尤溪的吗?“那片半亩塘啊,活水悠悠长;那棵老樟树啊,绿荫街巷凉……”

(本文作者系市政协文史研究员、尤溪一中退休教师)