■ 连 允 东

“福”是中国人对幸福生活的向往,也寄托着对美好未来的祝愿。而福文化作为中国土生土长的一种大众文化,民俗文化,贯穿华夏5000年文明的始终。在福“见”宁化,福满客家。福文化浸润在街头巷尾,乡间村落,根植于客家人的衣食住行里,渗透在客家人日常生活的点点滴滴中。在宁化传统古宅、祠堂庙宇、楼阁庭院、屋桥茶亭、宴席礼俗……随处遍布福文化的密码,无不折射出宁化客家人的生活观、价值观和幸福观。你若有缘到宁化石壁,就会看到在石壁祭祖大典上成千上万的海内外客家后裔寻根谒祖、祭祖祈福的感人场景。还会在客家公祠内看到一面镌刻着110个“福”字的“百福墙”。其中最大的5个“福”字代表着“五福临门”。而最为突出的是客家民俗祈福:在宁化客家祖地春节习俗中有一种鲜为人知的习俗,那就是石壁镇陈塘村的“闹春田”(当地亦称抬“五谷神”)。这种传承几百年历史的特殊罕见的民俗“福”蕴丰盈,让人眼界大开,趣味盎然。

正月初七,寒风肃杀。我和几位朋友顶风冒寒来到位于宁化西部20公里的陈塘村。一进村,耳畔便传来喧天的锣鼓声和鞭炮声,让人感受到一种热闹的节日气氛。村民告诉我们说:“今天刚好是村里的漾期(亦叫会期),是传统的庙会。等会儿就要举行一场打泥巴仗‘闹春田’祈丰收的民俗活动。到时要抬‘五谷神’(菩萨)游村、游田,很热闹的。”村民脸上个个写满笑意,户户点烛焚香、敬祀神灵。看来一种以神为中心的敬神祈福、聚会、娱乐活动就要拉开序幕了。好客的村民们热情邀请我们到他们家做客。我们被村主任邀进他家吃酒。一进家,看到八仙桌上摆满了烧卖、鸡、鸭、鱼、肉、各种腊味等客家美食。刚围桌坐定,主人便斟满大碗的客家酒娘,敬我们吃酒。一边敬酒,一边大声喊道:“祝大家新年福星高照!”三碗酒娘下肚,不胜酒力的我便满脸红光,周身暖烘烘的,好不惬意。大致上午10时许,村里又响起锣鼓、鞭炮声,人群喧闹,整个村子沸腾了起来。村主任说:“就要开始‘闹春田’,抬五谷神(菩萨)游村了。”我们循声而动,跟随村民一起涌向村道。

远远看到浩浩荡荡的游神队伍向我们走来。排子锣鼓开道,后面紧跟着舞龙队、古事队、花船、抬“五谷神”、锣鼓。前后4个客家汉子抬着金身闪闪,慈眉善目的“五谷神”菩萨,伴随着锣鼓的节拍缓缓前行。村道两旁人山人海。巡游队伍走田间,进万家,给村民带去新年的问候与祝福。家家户户都在门口、厅中点烛焚香,虔诚迎神。待游神队伍快到门前时,便放鞭炮迎接,“五谷神”菩萨抬进厅中或门口稍停片刻,主人就会恭恭敬敬地送上红包,之后队伍又启程。那种气势,那种氛围,让人沉浸在热闹欢畅中。

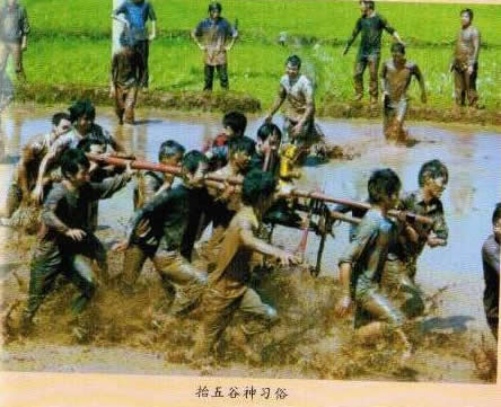

全村游完,便开始“游田”了。这比“游村”更为热闹、更为精彩,更为有趣。我们跟随着游村队伍来到一丘新犁的方形水田里。11点许,只听到一位长老大声悠长地吆喝道:“恭请‘五谷神’下田!”此刻锣鼓四起,鞭炮齐鸣,礼花满天。4名客家汉子便快捷抬起“五谷神”菩萨,跳下田埂,冲进水田,和着鼓点节奏,在烂泥田周边狂跑飞奔。接着30多个客家小伙子尾随菩萨冲下田去,抓起一把把烂泥互相对掷取闹。摔泥巴、泼泥水、摔跤打斗……小伙子们纷纷追赶着抬菩萨的人。见有人摔倒了,旁边的人就会迅速上前接力,抬起菩萨继续狂奔不已。有的满脸泥浆,有的全身皆泥,有的成了泥人……尽管如此,他们还是兴高采烈,戏耍不停。抬菩萨的人时不时人、神一同翻滚到泥浆里,打闹的人也跌跌撞撞,相互追赶。有时还会把田埂上围观的人抓下田去,众人攻之。水田中打闹的人情绪高涨,沉浸在无比欢快之中;田岸边围观的人群也激情满怀,欢声笑语,时不时发出啧啧的赞叹声。锣鼓声、掷泥声、喝彩声、欢笑声交织一起,久久回荡在田野的上空。水田一时成了欢乐的海洋。如此打闹十几个回合,大家全身泥污,筋疲力尽时才肯作罢,上了水田。坐在田埂上稍作休息,恢复体力后再战。直至抬“菩萨”回宫,才算游田结束。(图为“闹春田”)

随后,“闹”兴未尽的小伙子们在水田中进行拔河、抓鱼、抓鸭子等趣味活动。精彩纷呈,高潮迭起。他们似乎忘记了寒冷,观众们的喝彩声似一把把火点燃了他们的激情。小伙子们全成了“泥人”,抬着“五谷神”菩萨在水田中继续跑了一阵。村中长老见“泥人”都已筋疲力尽便让他们将“五谷神”菩萨抬上岸,清水冲洗干净后,重归祖祠。此时“闹春田”活动才算真正落下了帷幕。

望着天寒地冻中污泥湿透的客家汉子,观赏着他们的狂欢泥巴仗,我心中发出疑问:这些人打泥巴仗为何如此高兴,如此起劲?站在身边的一位老者微笑地对我说:“民间认为‘稻、黍、稷、麦、豆’五谷之神是主管农事的。招‘五谷神’游田是为了保丰收。游田、打泥巴仗是让菩萨高兴,好庇佑地方风调雨顺,五谷丰登。所以,这种‘人神同乐’,游田打泥巴仗时,无论踩坏庄稼、人倒神跌,都不介意,而是高兴。此俗在我们这里传承已有数百年的历史,每逢农历正月初七(庙会)样期,无论刮风下雨,冰冻下雪都照样进行。参与者尽管天寒地冻,全身泥污湿透也不致感冒生病。同时还增进了村民间的感情。通过‘闹春田’这番戏闹,迎接春耕生产的到来。”

聆听老者言,我心中疑团渐散。细究“闹春田”之俗传承主因有三:一是与信仰世俗化的佛教有关。佛教自唐五代(公元907-960年)时期传入宁化客家,距今已有1000多年的历史。民间信仰的主要对象是诸如老佛、二佛和吉祥大佛等世俗化的地方佛。而老佛、二佛在客家地区的主要职能是祷雨救灾,保禾(庄稼)护水。二是与宁化客家人,尤其是农民盼粮食丰收的心愿有关。客家先民谋生以“农耕”为主,他们日出而作,日落而息,一年到头在田地里辛勤耕种(主要是稻谷粮食),总希望粮食能丰收,能吃饱饭,过上幸福好日子。三是与宁化民间信地方俗神有关。宁化客家人对佛教的信仰基本上以生产、生活的实用功能为主,带有功利色彩。他们需要有能够保护农业生产丰收的地方俗神(如:五谷神等),而主管农事的五谷神(菩萨)正应了这种要求产生,因而得到信仰。所以“闹春田”之俗能在宁化石壁客家祖地经久不衰,保持流传至今。

我想,客家祖地宁化石壁的“闹春田”(抬“五谷神”)习俗有着丰富的文化内涵,这是典型、特殊的客家民俗祈“福”、崇“福”的文化活动。看似土里土气,甚至不太雅观的“闹春田”,抬“五谷神”打泥巴仗习俗,虽有几分玄妙神奇,但剔除糟粕,取其精华,却折射出宁化客家人祈求风调雨顺、五谷丰登,盼望丰衣足食、国泰民安的良好愿望和向往、热爱幸福生活的健康思想。

(本文作者系宁化县文联原主席、福建省作家协会会员、福建省民间文艺家协会会员)