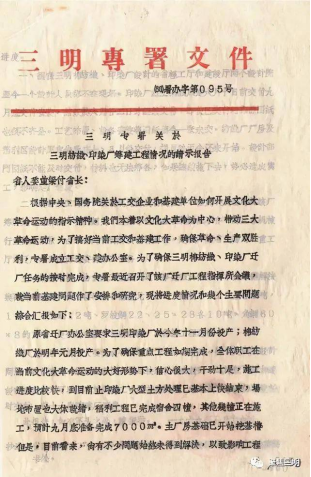

■ 陈 则 慧

我印象很深的是,改革开放初期,是眼下东新四路的街口,即中国银行那个位置,有家“滬味饭店”,是三明纺织厂开的,不起眼的公共食堂一样的餐桌和木椅,很平民,很接地气。退休多年的三明老市民万建中回忆说,他在1979年和上海来的纺织女工结婚,婚宴就在滬味饭店办的,每桌40元,还搭配老酒和汽水。

题头的照片女主人叫蒋蓉娟,曾经的全国人大代表。她站立的位置,就是原三明纺织厂宿舍,后来开发成广景马路,对面就是“滬味饭店”。三明纺织厂开的滬味饭店,他们原本就是为服务本厂职工,也为了方便周边的邻里。

1958年之前的三明,还只是偏隅一方的山区小县,城镇人口只有6000余人,工业产值只有200来万元。20世纪60年代,为弥补三明工业基地企业门类的短板,完善工业体系,福建省政府和上海市政府协商,将部分上海轻工企业迁入三明,促进三明重工业基地的轻工业建设。

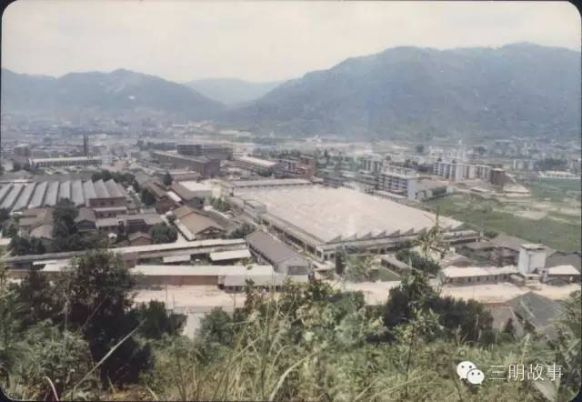

沙溪河畔新厂房 1970年,在前往三明的火车上,第一次离开上海的年轻姑娘看见连绵的山峰,心里有些激动,因为上海没什么山,看到山,她觉得风景真好。然而这种激动很快消失了。当时她落脚的地段是列东村和徐碧村的田野,到处是泥巴路,猪牛羊在路上逛大街,环境很脏很差。落户的20岁的蒋蓉娟就是随上海国棉26厂及父母一起迁到三明,支援福建小三线建设。

从此,她和父母都成了新厂的工人,她的宿舍就在山下,每天看山,她只觉得枯燥,与大上海有天壤之别的沙溪岸边,“山上很寂寞,生活又很艰苦”。

从上海到三明,千里迢迢;离开繁华都市到边远山区,环境千差万别。但是,就有五湖四海汇集而来的大军,抛弃了舒适的都市生活,离别了朝夕相处的故乡亲人,义无反顾地来到三明,扎根山区。上海各路轻工队伍和来自祖国四面八方的建设者一起,为三明的建设、发展和崛起,作出了巨大的贡献。其中,三明纺织厂生产的“金雀”牌纱线、“奔鹿”牌牛仔布被评为福建省名牌产品,“奔鹿”商标还被认定为福建省著名商标。

三明纺织厂的前身是上海市第七印染厂,创办于1937年,它曾经历过多次更名、演变、改组、合并、发展等复杂过程,前后共有十七家大、中、小企业合组而成。它经历了“七·七”事变,“八·一三”上海沦陷,在抗日烽火中无锡总公司在上海成立了“保丰纺织漂染整理厂”。成立之初,仅有纱绽4200枚,另向英国购置10920枚,布机420台,主要生产6*-32*单纱,平布、映条府绸、细料等,品种有“香妃”漂布、“鸳鸯”府绸等,当时全厂员工有1000余人,日产棉纱35件,棉布800多匹,漂色布2000匹。

1948年,国民党政府对花纱布实行“统购统销”,摊派“黄金建设公债”,导致社会动荡、物价暴涨,在“大鱼吃小鱼”的大上海,大厂小厂都不堪重负。1949年5月,上海解放,民营企业也获得了新生。其时的无锡庆丰厂改为“庆丰棉纺织第一厂”,上海保丰厂改为“庆丰棉纺织印染第二厂”,纱厂已有纱绽3万枚,布机500台。

1954年3月,庆丰总公司申请了沪锡两厂合营,随着当时政府对私营工商业的社会主义改造政策,锡沪两厂合营,总公司撤销,由上海市棉纺织工业公司管辖,最后清资定股,锡沪两厂再次分开,独立经营。

1959年5月,经华东纺织管理局批准,原民营民华染织厂、振中染织厂、大新振漂印染厂,合并入庆丰厂。1960年7月,经上海市纺织工业公司批准,将庆丰厂与达丰第二印染厂合并为一,同时还有鸿泰染织厂并入,更名为“公私合营上海静安棉纺织印染厂”。该厂再次经历“大跃进”、三年自然灾害和史无前例的文化大革命,1968年7月,经上海市棉纺织工业公司批准,将厂名更改为“国营上海第二十六棉纺织印染厂”。为合理布局,上海纺织行业先后分批支援内地建设,该厂因文革动乱,打乱了计划,直至1969年才执行内迁任务,将纺和织两部分全部设备以及职工1700多人迁往福建省三明市,1970年迁厂基本完成落户工作,取名“三明纺织厂”,其主要设备有纱绽25860枚,布机619台。

蒋蓉娟仅仅是1700多名员工中的一员,她也太年轻了,正是文革中百废待兴的岁月,物资供应匮乏,上海厂的纪律严,纺织女工的劳动强度大,蒋蓉娟总觉得呆在三明很憋屈,这闽西北的山区,跟大上海有什么好比呀。

父母对蒋蓉娟的情绪看在眼里,父母的教育不是现身说法,却胜似忆苦思甜,他们唠家常,细说当时资本家只顾赚钱,所有设备没有安全保护设施,伤亡事故不断发生,出了作废事故资本家不负责任。过去的厂子歧视女工,工人病假没有工资,生病三个月即被开除。女工婚后一旦怀孕即被开除,资本家让女工一天要工作12小时,一律不准外出,工作时不准喝开水,上厕所要发铜牌,还规定时限。生了病没有医生,还规定“包身工”不能结婚,结了婚一旦怀孕便被开除。工厂还设有“搜身制”,工人进出厂门一律要搜身。工人逢年过节要向“拿摩温”(纱厂车间工头)送礼,如若不送,“拿摩温”就找麻烦,轻则打骂受罚,重则开除出厂。蒋蓉娟想象过去的女工生活跟现在的工作环境对比起来,幸福感就增强多了。她还了解到,当年的保丰厂就有了沪西区地下党的组织活动,厂里还建立党支部,在1946年就领导了两次大罢工,上街示威游行,手执铁棍与警察对峙,声势浩大,震惊全市,最后迫使厂方与工人代表签订了“十八条协议书”。(图为蒋蓉娟拍摄于1982-1984年的工作照)

眼下条件虽然还很苦,但是,工人生病能请假还有工资,厂里有卫生所,随时免费看病;有托儿所,女工生了孩子有人替你看管。想想过去,比比现在,不能生在福中不知福。蒋蓉娟感受了新厂的温暖,从父辈身上学会了感恩,懂得了回报。三明虽没有繁华的街区,却有清新的青山绿水,培育着她们一步步成长。

旧社会的厂史让蒋蓉娟逐步提高了政治觉悟,在平凡的岗位努力上进,处处以主人翁的姿态默默无闻地奉献,活出了精彩的人生,成了女工中的佼佼者,体现了自身的价值。在纺织厂,蒋蓉娟一开始做了两年挡车工,后来在师傅培养下做了八九年落纱工,后来成为班长、车间副主任,当选福建省劳动模范和全国人大代表。令人惊奇的是蒋蓉娟在获得荣誉后,在纺织厂的黑板报上看到自己的事迹,她不能不吃惊:我做的事情,他们怎么都晓得,阿拉从来没讲过……

在蒋蓉娟后面的先进人物还有三纺厂的“外来妹”祁如琴,她是福州到沙县插队的知青,是三纺厂第一批招收的女工,尽管语言不通,上海的老师傅们却很快喜欢并接纳了祁如琴这个“外来妹”。

2年的学徒生涯她只用一年就提前转正定机了。转正当年,祁就被班长推荐评选上当年的“厂先进”。从此之后,她几乎囊括了每一年的“厂先进”“厂劳模”“三八红旗手”称号。她的照片常年挂在厂宣传橱窗的最前面。

1980年的一件事情,让刚进厂不到2年的祁如琴在3000多人的纺织厂声名远扬,也开始了她职业生涯的“光辉”岁月。

那时,祁如琴的几个机台,一直出坏布,每个班组的情况都如此,厂里的技术员和工人都没有查出原因。当年还是新工人的祁也在一旁悄悄地观察。当她怯生生地把她猜测的一个故障原因反映给一位技术员时,年轻的技术员没有当回事;她不甘心又提醒给了另一个老技术员,老师傅把有疑似问题的纱进行检测,结果果真如此。困扰大家一个多星期的难题竟被刚进厂的小丫头给发现了。接着,她又发现问题的原因是因为新加的机油粘在了粗纱上引起的。厂里立刻决定,几十年不变的滴油程序从此取消。

第二天,厂部红榜通报表扬了祁如琴和老技术员。成就感冲击着刚刚进厂的祁如琴,每天她都会有意从红榜前面经过看一眼,然后再心满意足地开始一天的工作。从那时侯起,祁如琴的名字就不时地出现在厂里的红榜上。从此连获殊荣:1982年、1983年,三明市劳动模范;1982年,“省级操作能手”;1984年,省五一劳动奖章;1988年,全国纺织部的劳动模范;1989年,全国劳动模范;1993~1997年,全国人大代表;1995年,福建省十大杰出工人。

在那个年代,蒋蓉娟和祁如琴等从普通职工到模范人物的华丽转身,在这些优秀员工组成的优秀团队引领下,为国奉献的工人如雨后春笋,层出不穷。一线工人成为一层层的生产能手、先进工作者、劳动模范,确实体现了“工人伟大,劳动光荣”。笔者1991年在团市委服务时,就认识了其时的团市委副书记舒展,她就是三明纺织厂脱颖而出的优秀女工,成为三明市的优秀团干部,选拔到重要岗位。后来她转任三明市驻沪办事处主任,直至退休,用亲情和爱心为三明联系上海编织了桥梁和纽带,作出了积极的贡献。笔者还认识了上世纪八十年代初在筒子车间担任乙班党支部书记的戴小红,女工出身的她也是“外来妹”,闽南人在平凡的岗位上做出了不平凡的业绩,她担任了支部书记照样跟着工人三班倒,坚守在生产第一线。

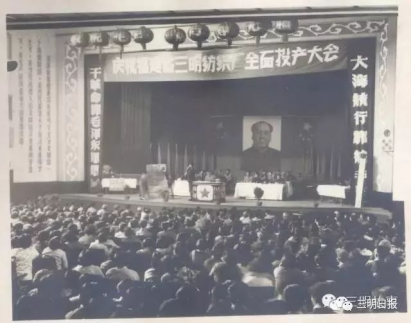

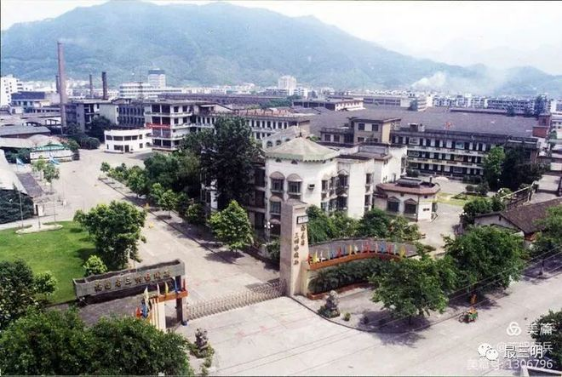

众人拾柴火焰高 由于老厂的坚实基础,新厂的新人在老工人传帮带下共同努力奋斗,三明纺织厂在新兴工业基地上茁壮成长壮大。(图为曾经的三纺厂大门)

建厂后,有许许多多工人像蒋蓉娟一样克服了水土不服,发扬着工人阶级不怕苦不怕累,勇于奉献的精神,即便文化大革命还在进行着,他们排除干扰,既抓了革命又促进了生产。1971年到1972年,整顿了机械状态,提高了单产和断头合格水平;1973年到1975年,梳棉机改高产,新涤精梳机新增A512细纱机11台,络筒机改高速等,使纺纱车间原有25000纱绽扩展到30000纱绽。产品结构由单一的纯棉产品发展到了涤棉产品,织布车间采取设备更新,对整经、浆纱、布机、整理等设备全部进行更新改造。同时大搞技术革新,实现了细纱、落纱自动化;络筒、布机、挡车座车化;络筒机装上巡回吹风装置,梳棉机增加吸落棉和除尘装置,大大改善了工人劳动条件,减轻了劳动强度;1975年到1980年,利用老厂技术优势,挖潜力扩建7300平方米的二纺车间,增添国产新型纺纱机械设备,使该厂生产有了进一步的提升,纺纱从三万纱绽增加到六万纱绽。

1985年,经过两年的筹划,厂里对一纺车间的清花、梳棉设备进行全面更新。为适应出口要求,进一步提高棉纱的条干质量,当年引进德国INA公司的V型细纱牵引部件二万绽,对旧细纱机进行技术改造;并积极进行580台56吋——75吋阔幅布机的筹建工作。

自1980年起,该厂推行全面质量保证体系,建立信息反馈系统,加强基础性工作,开展QC活动,努力降低成本,提高经济效益,企业主要经济指标达到部颁一类水平,产值和利润为全省同行业的首位;共有15个品种被评为优质产品,其中普梳纯棉96号起绒纱荣获1984年部优产品;普梳纯棉14号针织纱、精梳涤棉28号纱、13/13普梳涤棉细布等三个品种为省优产品。1986年荣获省轻纺系统质量管理奖。三明纺织厂金雀牌棉纱商标被定为福建省棉纱出口专用商标。(图为扩建的二纺车间)

1982年始,该厂生产的(96·5X480X275·5,18X19·5)府绸远销香港,1986年参加了广交会,扩大了纯棉10支纱、32支纱及细帆布三个品种的出口外销。1986年该厂在省轻工研究所的帮助下,购置了美国IBM-PC/XT计算机,建立了微机房,运用计算机进行科学合理配棉,改变了传统经验的配棉方式。

员工从迁厂时的1700多人,到了1986年,员工达3980人,退休人员1100多人。全厂占地面积247600平方米,建筑面积181500平方米,其中职工住宅81700平方米。到1985年实现税利一亿六千多万元(相当于企业固定资产的五倍)在技术上支援了南平、永安、沙县、长汀、福州、本市第二纺织厂的基础建设,为发展本地和本省的纺织工业作出了积极贡献。1977年被评为福建省大庆式企业,1983年企业整顿第一批验收单位,1985年三明市经济工作先进集体及市会计工作先进单位,省纺织系统定额成本核算先进单位及区文明单位。

笔者还查到了当年增长的月薪,能被今人秒杀的数字,1985年该厂通过工改,提高了职工的待遇,全厂合计月增资9.13万元,人均增资23.39元(其中工人23.77元。那年代,工薪阶层的月薪大都在30-50元之间,前面提到过,在“滬味饭店”酒席每桌才40元,还包含老酒和汽水;在工人文化宫和三明影剧院看一场电影就1毛2~1毛5的钱,月增20多元,不少啦。

这一晃就到了上世纪九十年代,由于“宏观调控”以及种种原因,中国纺织工业陷入前所未有的困境,经济效益不断下滑。从l993年开始,国有企业连续6年亏损,一度出现了全行业亏损。在这期间,“纺织工业”被称为“苦菜花”的同义词。纺织工业被中央认定为国有企业改革的突破口,三年内淘汰1000万落后棉纺绽,减员120万。福建的老大哥三明纺织厂首当其冲,压绽后进入了下岗职工的安置和再就业工作。那一刻老员工悲伤,年轻人落泪。他们真的久久不肯相信,好好的企业说倒就倒是真的……

(图为上海“小三线”建设者在三明纺织股份有限公司门口合影)

2000年改制更名为福建省三明纺织股份有限公司,除了是老厂的厂址,其它都与老员工切割关系。后来的老厂房也在老厂址逐渐消失。2010年由福建省闽申实业有限公司整体收购,2013年更名为福建省三明纺织股份有限公司,迁至梅列区翁墩物流园。不过原址还是留下了原三明纺织厂的标志,原址在完成沪明小学及沪明地块周边道路工程后,根据市里安排,以三纺工业记忆为主题,将原纺织厂烟囱拆除遗留基座进行改造,保留基座,设立说明牌,设计中加入工业记忆元素,留下三明建设发展历史,展现三明工业文明风采,让人们怀念上海支援小三线建设的好人好汉和巾帼英模。(图为二十年后在重逢三明的朋友们,下图中间为蒋蓉娟)

老建设者永远的“娘家” 老建设者们是三明发展变迁的参与者和见证者,是三明发展史中不可或缺的组成部分。开通三明至上海的动车、航线,成立三明市沪明乡亲联谊会,开展在沪“小三线”三明建设者乡亲联谊活动……

山的那边,是海。山海相依,情深意切。随着三明动车站、飞机场、高速路网的配套完善,沪明相隔800公里的距离,迅速地浓缩拉进,两地经贸、文旅往来越来越紧密。这一份情缘,山水相连、源远流长。一代代三纺人把他们的青春奉献给了这个工厂,奉献给了三明。随着原纺织厂工业记忆遗址的建成,这段难忘记忆得到保留,对打造“工业三明”城市品牌具有重要意义。这些“小三线”建设者不少曾是纺织厂的职工,1970年随上海国棉26厂迁至三明。纺织厂是老职工三明记忆的源头,也成为此次三明之行的第一站,上海和三明,因为这些人,建立起无法割舍的感情。2000年,三明纺织厂在国企改革浪潮中改制为有限责任公司;2013年,企业启动整体裂变搬迁改扩建工程,一部分搬迁至德安工业园区,一部分搬迁至宁化城南工业园;而“小三线”建设者们工作的地方,如今已变成居民区和学校。2020年12月8日,曾经的建设者们走进德安工业园区的纺织厂,车间里干净敞亮,机器有序运转,老职工不住赞叹,“以前车间里都是灰尘,容易眯眼睛,现在干干净净。我们以前要把三种棉花撕开,手动混合到一起,现在都自动化了。”“现在的设备和我们以前纺织厂的设备比简直天差地别。”三明纺织股份有限公司设备主管王志伟说,过去有句话叫“千人纱,万人布”,从棉花到布需要耗费大量人力,纺织厂在鼎盛时期有四五千名工人,而实现自动化后,现在仅有200多人。(图为曾经的三明纺织厂厂部办公室)

1970年,多少老厂的员工拖儿带女千里迢迢支援三明建设。谁曾想,一待就是半个多世纪。老职工们把异乡变故乡,留下了子孙后代,把根扎在了三明这片土地上,是他(她)们开启了“联姻”之路。近年来,上海三明两地的文化和旅游合作也日益紧密,从1998年上海首趟旅游专列开往三明市的泰宁县开始,上海逐步成为三明的重要旅游客源地。2020年11月17日,在沪明乡亲联谊会的推动下,三明在上海市静安区宝山路街道启动了“中国绿都、最氧三明”文旅康养产品入沪进社区活动,在上海一百个社区开展文旅推介、产品展示、旅游咨询、线上宣传等浸透式推广活动,让三明优质的文旅康养产品加入上海居民的出行清单。这里是上海“小三线”建设者第二故乡,他(她)们是三明发展变迁的参与者和见证人,是三明发展史中不可或缺的组成部分。(图为1988年三明纺织厂荣获纺织工业部优质产品奖章)

(本文作者系市政协文史研究员、市文化和旅游系统退休干部)