■ 李 国 梁

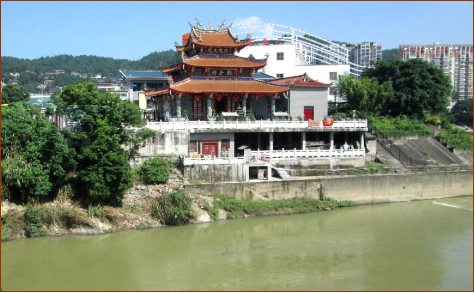

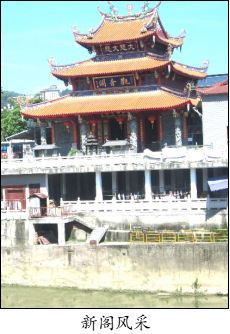

永安观音阁如出水芙蓉,婷立在燕江岸边,清波照影,风韵绰约,在朝阳的辉映下,更显得金碧富丽,光彩夺目。

观音阁坐落于永安市城区西边的下桥尾,今属燕西街道辖区。这里三面环水,状若半岛,右邻宽阔的西门桥,前瞻江滨公园的绿道和鳞次栉比的层楼,以及高耸的群燕腾飞市标;阁后紧靠西门水电站。古色古香的传统建筑与现代的文明建设相映衬,构成燕城繁华地段最直观、最亮丽的形象景观。这是改革开放后,党的宗教政策英明的体现和有效落实的成果。

观音阁是佛教信众开展宗教活动的场所,也是永安市佛教协会的会址。笔者应观音阁管委会之邀,自2010年11月开始多次临阁采访和寻阅史志,为其撰写铭文、楹联和碑记;知其概况,现作一简述。

溯源古阁

观音阁主祀观世音大士,是民间佛教信仰中最主要、最普遍的菩萨。据旧志书记载,古时永安以观音名字为庙号的道场有多处,主要有:

“观音寺,即观音院,四十一都(今青水畲族乡境内),后周广顺三年(公元953年)建,缴税银2.603两。”

“官巷观音阁,原刘公祠改建,乾隆五十八年(公元1793年)甲寅重修,道光五年(公元1825年)重修。”官巷,即今龟山公园。古时龟山系四面环水的沙石小岛。传说,永安建县前就有姓官人家住在这里,故名。“刘公祠在武曲桥头,为知县刘允建桥立”。武曲桥是永济大桥的西北段,架于龟山至下渡江上的一座古桥,清康熙五年(公元1713年)被大水冲毁,至上世纪五十年代末尚遗数墩基。永济大桥的东南段为“文昌桥”,跨于龟山与后溪之间,清顺治十一年(公元1654年)毁于火。永济大桥是永安置县后,由吴应、赖忠杰募款兴建,共有22个桥墩。官巷观音阁旧址在龟山“龟山庙”(今龟山寺)后面的西北侧。另有“观音阁,东门内,一阁巍然,为县补空障缺。万历五十八年毁于火”。

“观音堂,西门广宁桥尾(旧址今西门大桥北侧)”。观音堂即今永安观音阁,始建于明代,迄今已有550年历史。清朝顺治本《永安县志》载:“隆庆二年(公元1568年)十月二十几日,系王仙佑创建,刻祀观音佛五尊。乡官李杏勒石记。”清雍正本《永安县志》载为“隆庆三年”;《永安市佛教志》(1998年9月版)也载为“隆庆三年(公元1569年)。”阁内观音坐像高1.5米,沉香木雕刻,与官巷观音阁菩萨一样大小,相传为民间雕刻艺术名匠孔哲的作品,极为精美。

观音阁的创建者王仙佑是永安的绅士,他乐善好施,热衷于公益事业,他的善举为仕庶所称颂,当朝邑人四川水利佥事李杏撰碑文记其创建观音阁的事迹。李杏是乡人颂之为:“居官居乡,功业一致;事君事亲,忠孝两全”的清官,明万历本《永安县志》“卷七·人物志”中载其政绩。明朝邑人知州萧时中也在碑记中记载王仙佑重建西门桥一事。观音阁曾“屡经火灾,嘉庆七年(公元1802年)灾后,董事卓天章、俞永柱等倡众捐架四围,兼筑火墙”。

永安桥尾观音阁所处风水形胜地为金星山。明万历本《永安县志》“卷二·地理志”中载:“金星山,县西,兑位。形如圆金,关两溪水口”。两溪即大溪和巴溪。金星山三面临水,形如半岛,南延地势渐高至阳顶山。阳顶山草木扶疏,上有半山亭可瞰双溪汇流的“燕尾”和舟影渔光。

观音阁前为鹅卵石夹石板小道,往南面延伸至车坡,通往吉山、洪田、小陶,是出县境到连城等地的要道,民居木屋依山三五成排而筑。观音阁门前左边有石阶可折转下到浣衣汲水的小石坪,石阶中部则接连下桥尾的下街。下街也是鹅卵石夹石板,宽约1.5米的弯曲小道,西行通往临江阁。该阁在“西门外金星山左侧,又名小武当。万历年陈真焕建。康熙间邑人陈文海重修”,“殿宇神像悉与武当相埒”、“晨钟暮鼓与溪声相应和,凡往来仕宦、墨客骚人览眺挥毫,徘徊不忍去。”临江阁上世纪七十年代犹存大半部分房屋,后被拆除建广电大楼,永安电视台和中山居委会曾在此楼中办公。

观音阁坐西向东,隔溪面对城墙的“清流门”。永安置县时已有的“广宁桥”屡经水患,明嘉靖遭火,有徐公复建,易名“永宁桥”。“嘉靖末,水灾漂废后,”“今市民王仙佑者,馀有资积,遂施所积以建之。”王仙佑在兴建观音阁时(隆庆三年)又重建了永宁桥,并改名为翔燕桥,后来桥位往南移数米。抗战省府迁永,翔燕桥改建为可通车的木质大桥。1939年以国民政府主席林森之名为桥名,即“林森桥”。1958年永安城区至坑边的公路建设中,在旧桥南边新建一座水泥桥墩、柏油路面的木质大桥,这是今日西门桥的“当初”。

观音阁立于风景独好的宝地上,而且交通便利,因而香火十分旺盛,延绵数百年。

故址前事

抗日战争爆发,福建省会内迁永安,大批机关单位、商店、学校和团体机构,以及大量人员涌入山城。为解决照明用电问题,福建省政府建设厅先前就已勘察水力资源,选定在桂口建电站,因工程大,经济和技术条件有限,一时难以完工发电。只好择桥尾观音阁为临时发电所所址,装设柴油发电机,以应急需。1938年6月从福州运来斯可达立式48匹马力的柴油机两台和32千瓦发电机两台,以及配电线路所需器材工具。7月1日开始送电,这就是所谓的“桥尾火电厂”。

抗战胜利后,省会迁回福州,桂口水电站尚能满足永安日常用电,发电所拆走设备,将占用的房屋归还原主,观音阁又恢复宗教活动。2004年重建观音阁,开挖地基时在大殿正中地下还挖到洋灰电机大基座,后爆破清除。

解放后,在“破除迷信”口号下,民间宗教信仰活动受影响和限制。而后,观音阁被房管部门占用。此前(1944年至1953年)及以后的1959年至1966年,女居士李富珍、张清福二人住阁料理事务。1966年5月16日,“文化大革命”运动开始,永安的寺庙皆受到“革命造反派”的冲击。7月4日,佛教僧尼被集中在城关镇礼堂,办学习班,接受审查,90天后解散回家,寺院财产被没收。观音阁由县房管部门改为宿舍,供商业局职工使用。

“文革”结束后,拨乱返正,改革开放的春风吹绿大地,吹暖人心;民间宗教信仰活动逢春复苏。1985年6月9日,永安市佛教协会正式成立,1989年1月,根据市佛教协会的请求,市房管处同意将观音阁出租给市佛教协会使用,并同意由市佛教协会自筹经费翻修。遂由市佛教协会理事释觉园比丘尼负责筹款修葺。释觉园(1919——2000年),俗名谢翠园,连城人,原住永安县公正路刘家(今江滨花园地段),平素礼佛吃斋,出家后操劳佛事,成为观音阁首任住持。1990年2月19日在市佛协第二届代表大会中被选为副会长。

1990年12月,永安市人民政府根据国发(1980)88号文件和最高人民法院(1981)法民字第2号文件精神,为观音阁落实宗教政策,按国务院宗教局(81)宗发字第16号复函要求,归还其所占用的房屋,房产所有权归属于永安市佛教协会,并于1991年、2000年颁发房屋所有权证和土地使用权证。1994年12月,经市委统战部批准,市宗教局审核同意登记,观音阁宗教活动场所,获准正式对外开放。

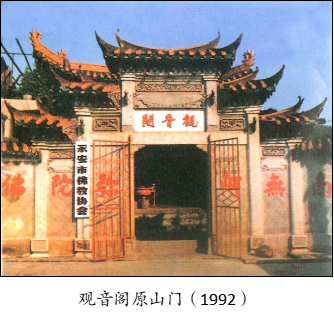

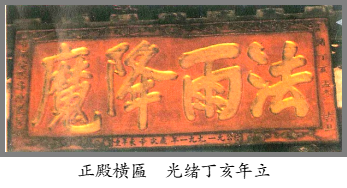

1991年,观音阁重建山门,三层飞檐琉璃瓦歇山顶,门楣上横书“观音阁”三个红字,背面为“典御十分”四字,山门两边围墙上书写“南无阿弥陀佛”六个大字。修旧葺新后的观音阁主体建筑仍保持清代原貌,悬山顶砖木结构,略呈正方形,三面防火墙,建筑面积222平方米,占地240平方米。殿堂正中供奉观世音菩萨,大梁上悬挂一块清光绪十三年(公元1887年)“法雨降魔”四字横匾。共祀菩萨7尊,木雕坐像和金童玉女,另立一尊瓷质的观音立像,系原市佛协副会长范淑妙女居士捐赠的。两边大柱上刻有古联:“有意烧香不须远求南海;真心向佛此地即是西天。”后堂安奉“西方三圣”,两边柱上也有一联:“神灵通广大;普众渡无私”。

重建历程

2000年初,永安西门水电站开工建设,需拆迁包括观音阁在内的所有房屋。市佛教协会认为保留古迹的旧址,鼎新重建有利于开展宗教文明活动,弘扬爱国精神和旅游文化事业的发展,塑造新时代的新景观,为美丽永安的建设事业服务,遂将此意愿向市宗教局领导汇报。6月12日,永安市委统战部林玉选同志引市政协委员、市佛协(第四届)会长林秀清女居士到市人大,向领导请示后,按要求启动申报程序,整理相关资料,提出在原址重建的理由和提供可行性实施方案。

接着恭请龙岩市佛教协会会长、莲山寺释光炳大和尚作规模设计。7月25日永安市佛协正式书面报告连同规划图、设计图和效果图等附件,呈送永安市城乡规划局。三易图纸后,才获专家认可。

此时观音阁住持觉园尼师圆寂,由第二任住持释寂莲于2000年5月29日起主持阁务,后来意欲驻锡吉山宝应寺。为使观音阁重建事务妥顺操持,观音阁管委会副主任林秀清两次赴福安佛学苑恳请释宗德比丘尼回永安驻锡观音阁,释宗德俗名江继燕,小陶桐林人,2002年8月正式成为观音阁第三任住持。

2002年初下桥尾民房动迁。永安市委、市政府对观音阁的去留非常重视,召开专题会议研究,要作最后“拍板”。永安市委书记、市长召集统战、建设、规划、宗教等部门主要负责同志到实地考察。宗教局王中云局长多次陪同相关部门领导现场进行论证。9月6日在市长办公会上作为急需解决的问题来研究,统一了在原址重建的历史与现实意义的认识,决定重建工程必须达到“高起点、高标准、高水平、高品位”的要求,把观音阁建成一流的寺院。观音阁管委会接下“军令状”后,四赴龙岩佛协请素有筹建寺庙才能和经验的光炳会长支持,协助购木料雇工匠。

2003年3月8日,市规划局批准,同意在原基址上改扩建观音阁。随后,托龙岩莲山寺采购的原始林杉木150多立方米、樟木80多立方米和桦木40多立方米陆续进工地。2004年3月15日,木匠进场开始制作木构件;6月拆除旧阁,9月6日举行奠基仪式,并正式开工建地下室。至2005年初完工。2005年6月25日观音阁举行上梁仪式,2006年6月完成屋面铺装。至此,观音阁基本大方可观。

新阁风采

观音阁所处位置是燕城最美丽、最显眼、最便利的地块,永安市委、市政府领导对其外观设计和工程质量十分关注,多次实地视察。市委书记刘道琦指示:“主殿不能用钢筋水泥,要仿古木结构,四百年后成为文物”。为此本文将其景观建设及工艺情况略作一述,以供日后文史资料研究时作参考。

因毗邻西门水电站,为确保施工质量和安全,观音阁管委会特请闽江水电工程局工程队承建地下室,这项工程得到西门水电站的大力支持,按建电站的技术标准和材料(钢筋水泥)施工。因西门水电站建设需要,下桥尾整体地面水平线要抬高到海拔170.5米左右,“观音阁”因地制宜,分地面和地下两部分,最大限度地扩展使用面积和活动空间。开挖地基直入岩石,深达13米,后浇注钢混地下室,高5米,面积500多平方米,挖填土方近1万立方米。

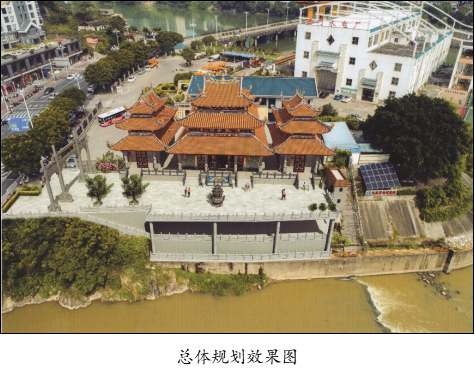

重建的观音阁为木石结构,三重檐歇山顶殿堂式建筑,现在整体占地面积1253平方米,大殿高15.8米,总面积348平方米。

在桔红色琉璃瓦重檐下悬挂一块黑漆杉木大横匾,“观音阁”三个大金字,铄铄其华。这是原全国政协副主席、中国佛教协会会长、杰出的书法家赵朴初先生的字(集字),赵朴初生前曾经为《永安市佛教志》题写书名。正门门楣悬挂一块黑底金字的大横匾,“法雨降魔”四个楷体大字雄浑遒劲,题于清光绪丁亥年(公元1887年),此系仿制品,原物珍藏于阁内。

大殿前有两道七层青石带护栏板的台阶,基座廊道上立“龙腾云水”和“百鸟朝凤”四根石雕大柱。殿堂三扇大门六柱,刻有抱柱木对联:“朝旭升空腾紫燕;佛光照水护慈航”、“法雨清溪慈舟归觉岸;杨枝甘露净界润禅心”、“明月流辉观世随缘登宝阁;祥风化雨洗心念佛播禅音”。左右两边门墙上嵌有高4.5米青石龙凤瑞兽吉祥图案的浮雕。殿堂内立四根高14米,尾径40公分的原始林杉木金刚柱。

正中神龛端坐一尊毗卢观音菩萨,眉间镶一颗3公分的“钻石”,价格不菲,熠熠生辉。系特别设计用青铜铸造的宝相,高达5.39米,重达3吨,连同三层须弥莲花座高达6.7米,铜像后高耸佛光屏,金辉四射;总高8.8米。这尊观音大铜像系2011年3月开始筹制,2012年6月27日由安徽运抵后,进殿安装到莲座上,尔后开始用传统手工技艺对铜像表面进行打磨贴金(24K黄金)历时多年,至2017年底才完成,是目前永安最高大的铜质观音跏趺坐像。佛像前左右立侍从、教化众生的助手善财童子和献宝龙女,俗称金童玉女。殿堂左右两边神龛供奉文殊菩萨和普贤菩萨,青铜铸造,每尊重约1吨。殿堂左右两面墙上嵌670厘米×220厘米的青石浮雕《观世音三十二应身像》,显现观音为广化众生,“应何种身份得度者,即现何种身相为其说法,令彼解脱”“普门示现”的化身,造型各异,维妙维肖,这是崇武石雕工艺厂的精美作品。

大殿的梁柱、斗枋、窗棂等木件流光溢彩,所用的油漆是赴厦门考察后,最终选定中国化工部工程师专利产品,“入木三分”的水性木料油漆。于2009年3月13日开始部分试漆,经三年的验证,于2011年5月大殿的油漆施工才结束。

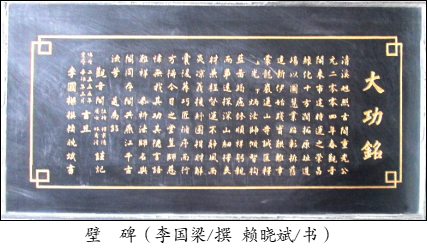

大殿前是大理石栏杆,前立高3.85米的铜质香炉。殿右外墙上嵌一方黑底金字的“大功铭”石碑,记述莲山寺住持匡襄观音阁的简况。还有一栋两层的厢房,是会客、办公、住宿生活场所,中有楼梯下到地下佛堂,左边是餐厅膳堂和厨房。

2018年秋,又设计总体规划效果图,申请增建大殿右边配殿、山门及水岸景观完善设施,并立由霸下(龙首龟身)驮着石碑的青石圆雕,高达3米,堪称“永安寺庙第一碑”,大石碑记述重建之事。

新建的观音阁美轮美奂,似一件大型工艺品,尤其入目,外景灯焕彩,水光相映,更显庄严美丽。

信仰习俗

在民间信仰中崇拜观音佛母最为普及,永安连道教庙宇也立殿安奉,如百丈岩仙马庙、永安天后宫(妈祖庙)、飞云殿、龟峰洞等,至于在祀神仙的庙内配祀观音更是十分普遍。

观世音菩萨是佛教中慈悲和智慧的象征,在民间信仰中具有极其重要的地位。观世音是“大慈大悲”的化身,梵文意译是“即时观其音声,皆得解脱”的意思。唐朝佛学家、翻译家、高僧玄奘译为“观自在”,是法身大士。永安民间广泛礼敬供养,因中土古有道场,被誉为“东方的女神”。

永安佛教一年中有17个节日,比较隆重的有观音菩萨出生、出家、成道日;农历四月初八,释迦牟尼佛圣诞和七月十五日佛欢喜日(盂兰盆会)。而最盛大礼佛集会活动是农历二月十九日观音圣诞、六月十九日观音成道日和九月十九日观音出家日。

永安百姓俗称“观音九”。佛教认为在观音菩萨纪念日举行念佛、诵经、持咒、放生等活动尤为殊胜具大功德。

在这三次的“观音会”中,妇女们结伴前往观音阁烧香参拜,皆须忌荤食素,俗称“观音素”、“观音斋”。农历二月十九日是观音诞生日,这天她成了三公主。永安古有开始做艾粿、菇米粿习俗。信女前往求子,祈祷“观音送子”。清雍正十年(公元1732年)本《永安县志》卷三·风俗志载:“惟二月望后三日(二月十九日)迎观音灯(花灯),各尽工巧,今吾不禁,最为巨观,亦祈禳之意,旨古蜡腊之遗也。”六月十九日是观音漂南海后,证得果位的日子,主要风俗是朝拜敬香祈福,许愿还愿;九月十九日是观音出家日,寺庙早开大门迎接信士香客,举办大型庙会,僧尼与善信共庆节日。

昔年,在观音菩萨圣诞这一天,桥尾观音阁与官巷观音阁联合出迎菩萨,但不走宫。所谓“走宫”,是将神像立于木轿中,逐一抬出庙门,奔行街道,再返回入庙;再抬出另一尊走宫,直到殿堂主要神祇都走一遍为止。“走宫”场面最壮观热闹的当数唐王庙,庙内有唐田王及文臣武将十余尊,逐一往返奔于复兴路上,约1000多米,历时一个下午。如今,观音阁“迎菩萨”习俗已成为历史,新时代的信仰文化日益繁荣,民间习俗更为文明健康。

永安人勤俭善良,企望平安。以往旧观念旧习俗受宗教影响,尤其是佛教。许多老百姓在自家厅堂厢房设小神龛香案,供养观音,曾有过“户户弥陀佛,家家观音母”的盛象。除佛教节日外,凡有苦乐祸福、生老病死之事即往佛阁求佑,保平安。观音阁普利众生的法事主要有:道场、经愿、功德、清醮、焰口、喜符等。大殿内有两副对联,道出信众的心愿:“法眼悲心观世界;甘霖玉露惠生灵。”“解难千家求必应;祈祥万事问皆灵。”

而今,观音阁以“爱国爱教”为宗旨,开展文明、和谐、健康的宗教活动,繁荣新时代的信俗文化,为中华民族伟大的复兴事业服务。

(本文作者系永安市燕江诗社副社长)