■ 黄润生 迟修峰

一、军工企业5102厂的由来

宁化5102厂,只是一个简称,全称是福建革新机器厂,代号为国营第975厂,因为通讯地址为“5102信箱”,因此很多人称之为5102厂,甚至当地人连前边二位数“51”都给省略了,直接称之为02厂,这神秘的代号至今仍有不少人不知厂址何方?

02厂的由来始于当时的形势。1964年8月,中共福建省委根据《关于做好战备工作和加强三线建设的指示》精神,对小三线建设进行了具体安排,经过半年多的选点和规划,975厂被选定在三明市宁化县安乐乡境内赖畲村。1965年5月1日,福建省五一工程指挥部正式成立,975厂由五一工程指挥部负责开始筹建。 为符合三线建设“靠山、分散、隐蔽”的要求,建厂设计时,13座工房分别在三个山沟里依山势呈台阶式构建,主家属区距厂区1公里,依山散建,高低错落。在基建施工过程中,省委省政府组织了22个单位5500人参加会战,全厂主体工程由省六建公司承建,公路由宁化县组织禾口、石碧、淮土、凤山四个公社的民工1000多人修筑。1965年开工时,建设者们面对的是一片荒山野岭,住的是草房竹棚,吃的是最简易的饭菜,洗澡要到小溪里,他们发扬“与天斗、与地斗”的拼搏精神,肩扛手抬日夜奋斗在工地上,抢时间争速度修建工房、住房和修筑道路,仅用一年多的时间,基建工程全部结束,为国家节省了100多万元投资。1966年7月1日起02厂正式转为生产企业,有关人员及生产费用等开支,皆列为生产负担。工厂建成总投资675万元,设计能力为年产五六式半自动步枪1.5万支。

何谓“小三线“?“三线建设”是中共中央和毛泽东主席于20世纪60年代中期作出的一项重大战略决策,它是在当时国际局势日趋紧张的情况下,为加强战备,逐步改变我国生产力布局的一次由东向西转移的战略大调整,建设的重点在西南、西北。在1964年至1980年,贯穿三个五年计划的16年中,国家在属于三线地区的13个省和自治区的中西部投入了占同期全国基本建设总投资的40%多的2052.68亿元巨资;400万工人、干部、知识分子、解放军官兵和成千万人次的民工,在“备战备荒为人民”、“好人好马上三线”的时代号召下,打起背包,跋山涉水,来到祖国大西南、大西北的深山峡谷、大漠荒野,风餐露宿、肩扛人挑,用艰辛、血汗和生命,建起了1100多个大中型工矿企业、科研单位和大专院校。所谓“三线”,一般是指当时经济相对发达且处于国防前线的沿边沿海地区向内地收缩划分的三道线。一线地区指位于沿边沿海的前线地区;二线地区指一线地区与京广铁路之间的安徽、江西及河北、河南、湖北、湖南四省的东半部;三线地区指长城以南、广东韶关以北、京广铁路以西、甘肃乌鞘岭以东的广大地区,其中西南的川、贵、云和西北的陕、甘、宁、青俗称为“大三线”,一、二线地区的腹地俗称为“小三线”。

二、大山深处的耀眼之路

安乐乡赖畲村是有名的偏僻行政村。因居住少数民族畲族而得名。龙地有一石灰岩溶洞,约120平方米,称龙池岩洞。宋朝转运使蒋之奇题诗曰:“苍龙蜕骨去已久,山间一穴如天开。寄语俗客不可到,其中白昼生风雷”。唐初宁化建县前后称黑虎峒,居住少数民族为主。两宋迁入客家人,才建立村团行政体制。黑虎峒与龙池岩洞有关联,据有关史料得知,闽越族人(即春秋秦汉时期居住地)官府文件称其居住地为峒,他们大多数又以山洞为据点,因而龙池岩洞是黑虎峒名称的依据。延至唐宋,少数民族与汉族人融合杂居,官府文件指称少数民族为畲族,其聚居地带“畲”字。宁化带“畲”字的村庄有30多个,安乐带“畲”字的地名有5个,其中赖畲有2个(赖畲、赖畲坑)。赖畲的少数民族何时外迁,已不可详知。已知较早迁入江氏,现居住刘氏是元朝迁入,江氏于清朝全部外迁。02厂因国防战备的需要,短时间内在这偏僻的深山老林之处建设一个大型军工厂,其困难可想而知,然其厂却在很短的时间内打造成一颗企业建设的耀眼明珠。 从建厂之初到1966年底,全厂职工总数为596名。他们中的工程技术人员、管理干部、老工人是从大三线军工厂(重庆296厂、456厂和昆明356厂)和本省各单位抽调来的,他们放弃了比较好的工作和生活条件,告别了故土亲人,为小三线建设含辛茹苦,为半自动步枪的试制而日夜奋战,立下了汗马功劳;他们中的政工干部大多数是部队转业军人,曾为共和国的成立流血负伤,南征北战,他们为建设好小三线,脱下军装、告别战友,哪里需要、哪里艰苦就安家在哪里,把解放军的优良传统和作风带到哪里,为工厂的作风培养、队伍建设起了决定性的保证作用;建厂新招收的徒工200多人,他们年富力强,有部分被派往386厂进行试制工艺培训,有部分被派往几家民用机械厂培训,为以后半自动步枪投入批量生产做准备。(图为5102厂大门)

这些早期军工人面对的是一片荒山野岭,他们住毛竹茅草搭建的大棚,喝的是小河里的水,吃的是食堂里最简易的饭菜,洗澡是到小溪里,孩子上学要步行5公里到丁坑口小学。建设者们逢雨季每天是一身泥水加汗水,冬季披寒霜战酷寒。为了早日建成工厂,全体职工以大无畏的革命精神战天斗地,毫无怨言地日夜奋战在工房和家属区的工地上,肩扛手抬装卸安装机器设备。他们抢时间争速度修筑道路,建设工房,建筑住房。用了仅仅一年多的时间,工厂初期的厂房、家属区、道路以惊人的高速度在原始荒野上基本建设完成,主要机器生产设备149台也顺利安装完成。军工人用艰苦创业的奉献精神,坚韧不拔的顽强意志,为三线建设贡献了自己的力量。1966年初,02厂接收了大三线22个厂试制半自动步枪的工装和有关设备。当时,企业面临三大困难,一是新工人多,熟练工人少,工人中多数是未生产过半自动步枪,技术力量薄弱;二是工装不足,原动员线试制的工装是按一、三、五配套,经过兄弟单位的试制,已消耗了很大部分;三是设备不全,未到货安装,不配套。厂党委在统一思想前提下,以保证产品质量为前提,“多、快、好、省”地确定计划,完成目标任务。全厂职工群策群力,克服种种在生产过程中遇到的难题,于1966年7月31日试制的半自动步枪打响,经检验符合设计要求。1966年11月,该产品经国家验收合格。1967年1月起正式投入批量生产。1967年至1969年期间,受“文化大革命”影响,工厂处于半停产半瘫痪状态,三年未完成国家计划指标。1970年至1975年间,连续六年均完成国家计划,累计上缴利润1200多万元,其中,1979年生产半自动步枪32000支,达到建厂以来的最高产量。

三、军转民用和迁徙之路

1978年改革开放后,02厂的生存环境形势发生了很大变化 ,订单数量严重不足,工厂处于半停产的状况。1980年改产民用产品,主要生产电风扇,1983年将产品生产重点放在350毫米台式电风扇上,1983年度就生产电扇15270台,1984年度经过改进,设计生产彩色变幻电风扇,电扇的市场销路较好,当年生产29437台,1984年元月,从湖南湘潭电机厂引进节能电机图纸并试制成功,用户反映很好,供不应求,产量又有了新的增长,从1984年的36120台到1986年的71149台,产品获兵器工业部优质产品奖和省创优质产品先进奖等荣誉称号,工厂亏损逐年减少。1985年该厂海峡牌电风扇被评为省优产品。1985年底该厂职工1304人,总产值986.00万元,固定资产原值1270.50万元。1987年该厂总产值736.1万元,其部分车间已迁往福州马尾。

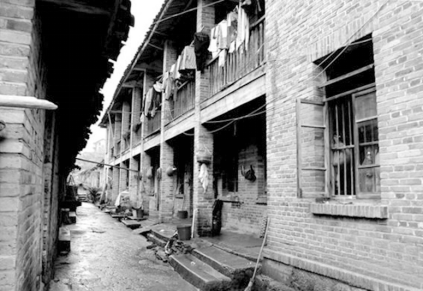

1983年,根据国家小三线脱险搬迁的精神和省政府贯彻意见,省国防科工办对军工企业进行了布局调整,于1984年3月提出:通过外引内联,联合开辟一线,改造提高二线,调整救活三线的调整指导思想。1985年5月,975厂被下放给福州市,在市领导和有关部门的支持下,975厂开始着手选点、建点工作,经过反复的选择,确定搬迁至福州市马尾经济技术开发区(1985年1月福州市马尾经济技术开发区由国务院正式批准成立),福州市副市长、区管委会主任李力康率领有关部门人员亲赴宁化考察。同年6月,福州市人民政府正式行文同意975厂迁入马尾经济开发区,厂区占地47867平方米。当时,圆盘缝合机产品才刚开始试制,主产品仍是电风扇。企业搬迁,国家只给政策优惠(免交利税),资金要靠工厂自己解决。工厂要边搬迁、边建厂房、边生产产品,还要解决职工的住房问题,困难重重,特别是缺资金。在省国防工办的“以生产促搬迁,以搬迁促发展”的指引下,工厂采取在马尾租临时工房进行生产,生产在马尾和宁化两边有序地展开,在宁化是边搬迁边生产,在马尾是边安装边生产,设备和职工的生活品都是通过厂车队的车辆运输。当时,驾驶员一般每三天就要来回一趟,日日夜夜穿行在崇山峻岭之中,很是辛苦;装卸工要发挥他们的聪明才智,在确保路途安全的情况下,尽最大的可能多装物资,1990年底,工厂的搬迁基本完成。 在军转民生产经营过程中,全厂上下都对山区的交通不便、信息不灵、封闭的劣势很不适应,在商品经济条件下发展民品生产达成共识,怀着“只有搬迁,才能有希望”的唯一信念,冲出山沟沟。在搬迁的四年中,工厂不但没有亏损,还盈利252万元。 (图为职工宿舍)

四、02厂留下的宝贵财富

上世纪六十年代,若非战备,决无国营企业入驻宁化这偏僻荒凉的山村可能;若非国防,决无一支生产技术力量雄厚的军工企业来到宁化。也正是这种时差的倒转浪潮送来了02厂。看看这支队伍的技术结构,全部是清一色的国营军工企业的技术人才和专业军人;看看这些设备,全部都是当时在国内领先甚至高价进口国际先进的生产设备,从全国各地汇集宁化;看看他们的精神状态,放弃了当时优越的城市生活条件,心甘情愿地来到宁化,舍下子女较好的上学条件,而徒步田埂小道到四处漏网的简陋的小学上课。冒严寒、忍饥饿、一年的时间就耸立起一坐相当规模的企业,当然,还有国家的强力投入和来自四面八方的支援。

上世纪六十年代,宁化是农业立足天下,手工业半边江山,工业企业苍白,等待零的突破。我们不能断定之后建立的宁化县化肥厂、农机厂、松香厂等比较大型的企业是否与之有千丝万缕的联系,但是,02厂肯定是一颗火种,星星之火,可以燎原。宁化县属工业因此得到蓬勃发展,从一个纯农业的县城,有了工业的初具规模,02厂的管理、技术也实现圆融的嫁接。

从军工企业到民用企业,从半自动步枪到海电风扇,从“海峡牌”到“福马”和“圣箭”两大商标,从地处宁化的福建革新机器厂到开发区的福建革新机器制造有限公司,从山中小城宁化到沿海的福州马尾经济技术开发区,宁化02厂已经实现了华丽的转身。宁化是02厂的孵化基地,凤凰涅槃,浴火重生,其羽更丰,其音更清,其神更髓。经过深化改革的革新厂,一定能重新焕发生机与活力,一定能在市场经济的挑战中成为胜利者,迎来光明的发展前景。

02厂虽然已经远离曾经奋斗过的宁化山水,但留下的一段历史、一段激情,一段奋斗的故事,一段军工人奉献的事迹,镌刻在这山山水水之中,永远不会被人遗忘。

(本文作者黄润生曾供职于宁化县人民检察院;迟修峰曾供职于原福建革新机器制造有限公司。)