■ 陈 培 泼

三思孝友与慈恭,重庆二难均各适;

乐得英才而教育,天人俯仰俱无惭。

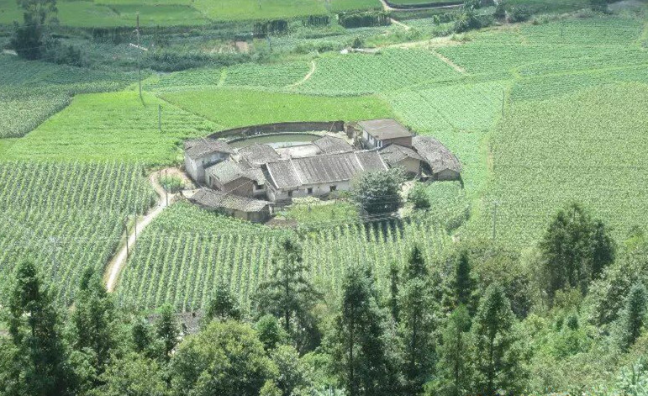

这是一副于105年前专门为我老家厝堂三乐堂所撰写的对联。对联不仅巧妙地将“三”“乐”二字嵌在上下联的联首,还把主人对美好生活的期盼与憧憬,以及上不愧天、下不怍地的为人处世风格,重视地方教育,培养人才的高尚情怀与博大的胸襟,高度地概括在28个字中,可谓是寓意深刻的一副好联。(图为三乐堂远景)

可惜的是,在解放前,由于军阀混战,民不聊生,匪患频发,加上抗战爆发,我的祖辈为了国家和民族的前途与命运,始终走在时代的前列,甚至付出了生命的代价,他们大都英年早逝。高祖陈荣华,三乐堂的创建者,生于光绪辛巳年(1881年),病逝于1928年,年仅48岁;曾祖陈锡鑽,生于光绪壬寅年(1902年),曾叔祖陈锡暖,出生于乙卯年(1915年),都是民国时期的中等师范学校毕业生,同时担任地方保安部队的中队长,因不满和对抗国民党反动政府,曾祖陈锡鑽被勤务员暗杀,去世时35岁。曾叔祖陈锡暖被国民党当局扣押,后用石灰活埋至死,死时年仅25岁。祖父陈汝珍,出生于民国葵亥年(1923年),18岁时,被国民党当局抓了壮丁,从此,人间消失,杳无音讯;二叔祖陈汝冠,出生于1924年,16岁时,加入中国共产党,并担任大永宁边委委员,在龙门夺枪战斗失利突围途中,英勇就义,献出年仅20岁的生命,剩余的都是不识字的女人和小孩,他们甚至都来不及把这副寓意深刻的对联传承下来。(图为三乐堂)

生于斯,长于斯,用于斯。却不知三乐堂之实。曾经有人问我三乐堂的含义,我竟然靠着揣测,编造出,仁者乐山,知者乐水,达者乐天的三乐来糊弄人,真是愧对先祖。

其实,三乐堂之名,大有来历。典出孟子三乐,“君子有三乐,而王天下者不与存焉。父母俱在,兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不怍于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。君子有三乐,而王天下者不与存焉。”(图为三乐堂正厅)

这段话的意思是:“君子有三件快乐的事,(可是)以德服天下不在其中。父母都健在,兄弟没有病患、怨恨,这是第一件快乐的事情;仰头对天不觉得内疚,低头对人不觉得惭愧,这是第二件快乐的事;得到天下优秀的人才并教育他们,这是第三件快乐的事。君子有三件快乐的事,而以德服天下不在其中。”

看到这段话时,有如醍醐灌顶,让我既惭愧,又豁然开朗,也终于解开了这105年前,高祖陈荣华先生起这个厝堂的苦心与用意。他既祈望有父母俱在,兄弟无故的天伦之乐,更期望自己的子孙后代仰天不愧疚,对人无羞色,堂堂正正做人,老老实实做事。同时,更是能够胸怀天下,关注人才,倾心教育,尊师重教的一个大写的人。

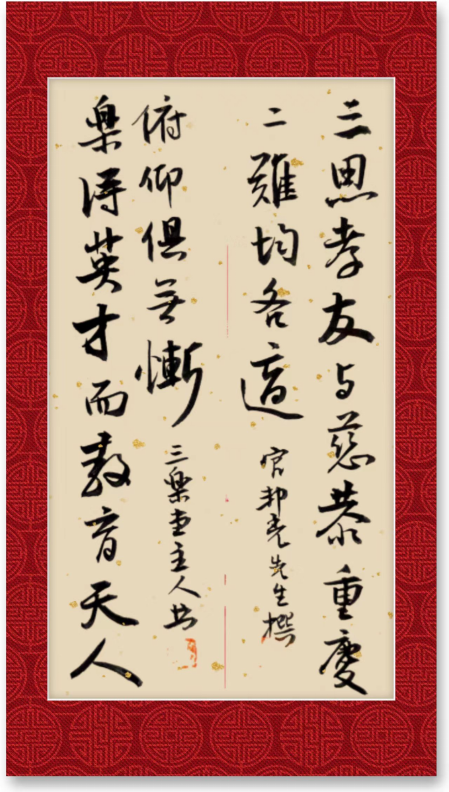

说来也巧,上午刚查到孟子三乐。中午下班回家,又在抖音中接收到了一个陌生人的奇怪信息,问我:“你可知道你先祖所建三乐堂的原创楹联吗?我可知道。愿与你结识并交流。”说实在话,我这人,有点孤高,一般的陌生人,我是很少理会,更何况是抖音里。但陌生人的问话,却引起了我的关注。原以为,他所说的是大田县万湖村清末最后一期考中秀才的连占甲先生为我高祖所创作的嵌名联:三山青不老,乐水庆悠长。但对方却发了一副他从先祖传抄下来,我从未见过的一副对联:三思孝友与慈恭,重庆二难均各适;乐得英才而教育,天人俯仰俱无惭。并说这副对联是福建省永安青水辅弼官邦光先生所撰,官邦光彼时在我高祖陈荣华处任参谋。

看来,这冥冥之中真是有定数,早上刚刚看了孟子三乐的出处,中午又收到了陌生人发来的这副写于105年前的对联,也完全印证了,三乐堂取自孟子三乐之意。

高祖虽不识字,却是一位有家国情怀之人,他把厝堂取名为三乐堂,并用自己的一生去践行这三乐。

民国版的大田县志有7处都写到我的高祖陈荣华先生,共856字。(图为对联)

县志大事志载:民国七年,二月二十三日,认都武陵安乡土匪林鹏飞、林拔兹珍山阁乡土匪陈壁辉等,勾引外匪七百余闯入,毁民屋十一座,乡董武举林兴国,生员林作霖,毕业生林玉芳,率乡民力御不克,林兴国中弹死,乡民死十余人,林作霖被乡匪林昌宗暗杀。后经保卫团总陈荣华率团兵捣剿,昌宗就擒,解县枪决。民国八年,合邑倡办保卫团。先是邑绅鉴于南北纠纷土匪蜂起,掳掠焚杀,惨不忍闻,知非购枪办团,不能自存。至是,乡绅卢景山、吴同登、陈荣华、蒋超等,禀由县知事准,组织枪枝,设立乡团,计编一营,分驻各要区,饷项由各乡自筹,仍受驻城粵军支队陈司令及县知事节制,迨九年冬,闽粵和议,粵军回粵,大田仍归省军管辖,所有团练仍名保卫团。在城设团练总局,举卢景山任团总,卢琳光、章超拔副之,分东、西、南、北四区,各举分团总一人,以为统率。东区吴同登,西区杜宗唐,南区林维邦,北区陈荣华,西后区颜育英任之。各区团之下共十分团,各举团总一人,由蒋超、唐宝三、林荣材、廖骏声、施同真、卢席珍、吴登庸、林荣高、乐鹏飞、陈树仁任之,各分团之下又分若干排,统辖于团总、区团之下,受县知事监督,有事则互相援应,屡破匪众。自此,地方稍获安谧。民国十年,七月,认都武陵安乡被珍山阁乡匪陈壁辉勾引外匪闯入,毁屋宇十余座,杀毙乡民十余人,嗣经保卫区团总陈荣华等率团兵捣剿,珍山阁乡匪窠,民始得安。冬十一月八日,晨,外匪数百犯四十七都(卢兴邦部张兴隆)朱坂乡,保卫团廖骏声率团兵抵,烧民舍60余座、店10余家,杀村民14人,百余村民被迫背乡行乞。区团部陈荣华和分团总蒋超赶往击退。

通览大田县志全书,不难看出,大田设县正是因为当时土匪横行,民不聊生,在十几页的大事志中,除了特别记载大的自然灾害和异常天象之外,绝大部分都是以防匪、剿匪为主。可见当时与土匪的斗争已成为县邑的第一要务。高祖从37岁开始操办团练到48岁离世,几乎把所有时间和精力都花费在保卫地方平安,抗击土匪的战斗中,仅从有志记载中,可以看到有五次大的抗击,未见志载的,当是不计其数。民国时期,是个有枪便是草头王的时代,政治环境复杂,各种势力互相争斗,要想保住一方平安,不仅需要顽强的毅力,更需要敏锐的政治智慧,高祖作为一个目不识丁的文盲,不仅在这样恶劣的生态环境中,立稳了脚跟,还发展壮大了自己的力量,保证了大田北路武陵、上京、梅林、太华、汤泉、文江、建设、广平、奇韬等九区的百姓安宁。

县志学校志载:第七区公立沂水小学校,在四十都汤泉街,建洋式房屋一座,民国十四年开办,创办人陈荣华、陈炳湘、陈益声、蒋肇标、蒋开棠;新立各学校,县立初级中学,在文庙左,民国十五年,邑绅蒋超、施同寅、陈荣华、吴同登、林维邦提倡,调集合邑绅士开会,将明伦堂改造,佥举范震生、郑佐国、施永伦、范子谦经营,董理其事。建筑新式洋楼三座,规模壮丽。民国十七年秋,由陈县长朝宗捐廉,并募城商捐款,购置校具图书,招生开学。

高祖不仅把保一方平安,让大众能够实现,父母俱在,兄弟无故作为己任。更是有着普通人所不具有的远见卓识和前瞻性战略眼光,他放眼未来,为民众、为教育,为百年的地方振兴而着想,不仅积极倡议,还于民国13年,主动出资与社会贤达人士共同创建了沂水小学校,为斯时全县乡小之最,延聘文江人福州师范毕业生廖祥麟为校长,清末秀才连占甲等名流为师,为汤泉区公所十一村孩童启蒙开智,抗日游击队员蒋光斗、陈郁文、蒋冠祥、蒋荣德、蒋绍洪、蒋凤祥皆出自此校,为革命培养了一大批青年才俊。又于民国17年,与广平蒋超等人首倡、出资创办大田初中,以开民智,倡导教育。大田初中自创办至民国38年,共培养18届初中毕业生448人,4届师范毕业生94人,为县邑教育点起燎原之火。其二子皆为厦门师范学校毕业生。为当地社会培养和输送了一大批有志之士和知识青年,共同推动了地方教育的蓬勃兴起,如今的汤泉小学、大田一中至今还在为国家、为社会,培养和输送有用之材,可造之材,可谓是利在当代,功在千秋。这与党和政府,提出的教育救国、教育兴国的理念,不是一脉相承,有着高度的一致吗?

高祖一生由贫及富,不忘其本,见富者不仰其息,见穷者不鄙其志。有丐者上门乞讨,必问其由,确有难者,留其就餐,给光洋一元,余者米粮打发之。其时,高祖之名,威振一方,凡大田以北,太华、广平、梅林、魁城、建设……地方治安皆为其所辖。汤泉陈营长无人不知。然高祖维护一方,以公平宽容著,未有挟私之举。和丰坪有偷儿,至陈昔坑陈家祖祠偷得一古香炉。周家族长闻之惊斥之,死贼,汤泉营长祖祠之物敢偷,你惹大祸矣。急将偷儿缚送赔罪。高祖诫偷儿不可重犯,令其送归香炉,即释之,众皆感其德。

高祖官只是福建保安部队的少校营长,民团团总,充其量也就一个小科级干部,但他却心怀黎民,刚强好义、忠义赤诚,疾恶如仇,救困济危,乐善好施,敢说敢做,敢做敢为,当他看到善良的百姓饱受土匪侵害,并没有考虑自己的得失而缩手缩脚,畏首畏尾,而是路见不平,敢于挺身而出,甚至不惜牺牲自己的生命,与土匪顽强斗争,是一个浑身充满着血性的男子汉大丈夫,真正以自己的行动,践行了“仰不愧于天,俯不怍于人”为人处世准则。

高祖生于光绪辛巳年(1881年),病逝于民国17年(1928年),距今将近百年,时光如水,往事如烟,经历多次的兵燹火厄,高祖连一张相片都没有给我们留下,然而,他的三乐精神,却在烈火煅烧,鲜血浇灌中,愈加光彩夺目,并将随着这副百年前创作的对联和时光的推移,走进更加久远的未来,照耀着三乐堂的所有子孙,踔厉奋发,砥砺前行。

同时,作为三乐堂主人,更要感谢这位对联的提供者和他的先祖,没有他们的精心保护与代代传承,这副对联将永远消失在时光中,他是永安青水的诗友张英才老师。

(本文作者系市政协文史研究员、供职于中国移动福建公司三明分公司)