■ 罗 雁 泽

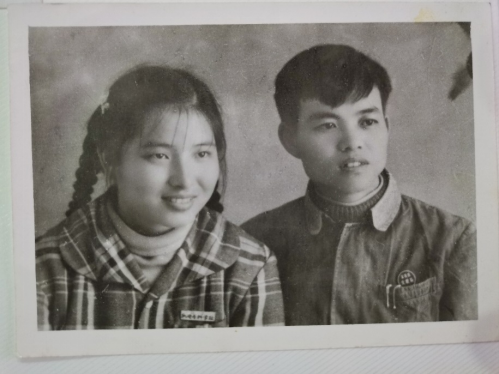

我的爷爷罗小华1932年出生于福建永安槐南乡一个小康之家,家里有八个兄弟姐妹,父母都很勤快能干,除了耕作大片的田地,还经营着一个染布作坊。爷爷小时候就聪明强记,但是身材瘦小,参与染布作坊劳动时常手部过敏,所以他与好学的大哥一样,被父母定义为通过读书谋生的儿子。后来由于战乱生意失败,家里财产全部变卖用于还债,仅靠租种土地度日,此时的父母仍然坚持让这个四儿子上学。乐观的父母面对失败毫不气馁,发扬客家人艰苦奋斗的传统,带着全家劳力披星戴月精耕细作,生活很快就又有起色。到土改评议家庭成分时,工作人员犯难了,按生活光景来看,可以评上中农了,但又是租地种的佃农,因此就给评了个“佃中农”这个小众的成分。(图为爷爷和奶奶的结婚照)

到大田县中学读书后,爷爷对当时的军阀倾轧、民生凋敝的现状很失望,也愤懑权钱交易、行政不公的乱象,开始探索救国救民之道。这时一名同中共地下党有联系的同学注意到了这位学弟,经常向他传输民主革命的道理。一帮进步学生抨击时弊的言行引来了当局的打压,毕业后爷爷和几位同学索性参加了共产党领导的闽浙赣边区游击队,为了不连累家人,爷爷舍弃了原名“上豪”不用,改名为“小华”。当时爷爷在游击队里属于为数不多的“文化人”,他教战友们识文写字,协助队领导宣传革命理论、传达上级指示精神,鼓舞同志们的战斗意志,得到大家的赞誉。不断发展壮大的游击队配合人民解放军,迅速占领了闽浙赣边区锦绣江山。

闽浙赣三省基本解放后,游击队将缩编转为正规部队。这时地方党政机关需要大量有文化、懂政策的干部,征得队领导同意后,爷爷到大田县委报到。经过考核和短期培训后,下派到分区工作队进行土改和剿匪工作。爷爷深入群众了解实情,严格按政策办事又讲究人文关怀,由他经手的土改工作进展顺畅,没有引起社会的动荡。对于剿匪工作,爷爷的策略是攻心为上。出于对新政权的恐惧心理,相当数量的普通群众被旧势力残余欺骗或裹挟,上山当了土匪。如果联系大部队清剿,胜利指日可待,但是当地的乡村将留下许多孤儿寡母,不仅恢复生产困难,有敌意的人多了新政权也不好巩固。于是爷爷利用晚上时间冒着危险走家串户,做细致的政策宣传、思想交流工作,通过家属把许多被胁从为匪的人劝下山来,投诚后重新过上正常人生活。留在山上的土匪越来越少,遭受剿匪小分队进攻后一触即溃,匪患很快就得到了控制。对于爷爷的做法大部分同志都是认同的,但是也招致有极左思想的个别人反对。在一个赶圩的日子,当过土匪被爷爷感化投诚的一位农民小伙子,在集市上被另一工作队抓走了。爷爷知道后很着急,怕造成连锁反应影响剿匪成效。他一边叫副手去向上级报告情况,一边跑去阻止这不理智的行为。爷爷到达现场后,该队队长根本听不进爷爷的劝说,他认为一日为匪就可能终生难改,不如彻底消灭以绝后患。爷爷不愿放弃努力,继续劝其从大局考虑严格执行政策。这队长见爷爷还在阻拦,就叫部下把爷爷也绑起来。爷爷说:“我受点委屈没关系,只是希望你要请示上级后,再处理这位农民小伙。”上级领导了解情况后肯定了爷爷的做法,在大会上严肃批评了这个队长,表扬了爷爷并要大家向他学习。

匪患减轻后,分区工作队开始集中精力抓恢复生产。此时按照规范人员外出工作仍须带武器防身,每人配置是一长一短,长枪对付远处的敌人;短枪藏在怀里,是为了应付突然冒出的土匪,可以把长枪交给他们,然后乘其不备掏出短枪迎战。形势好转后,爷爷外出工作有时就把长枪藏在被子里,只带短枪出去。一位战友为了纠正爷爷这个坏习惯,有一天就把爷爷藏在被子里的长枪拿走吓他。爷爷回来后看到被掀开的被子,很是紧张,要知道丢失武器是要被处分的,对于一直受表彰的他是难以接受的。正当他准备找领导承认错误之时,战友拦住他告诉了实况。经过这场虚惊,爷爷再也不敢把武器独自留下了,同时也对互帮互助的战友、同事之情有了新的感悟。

政权稳固后,文教事业发展摆上了重要议程。1953年,爷爷被选调到省立永安中学任团总支书记、人事秘书兼政治教员。此前大田县委原副书记刘乃武已到任校长,他任县委副书记时兼任宣传部长,爷爷曾在宣传部工作,给他留下聪明能干的好印象,于是他极力推荐爷爷过来共事。为了动员爷爷从大田到永安,他还帮爷爷调换了一支精致的手枪,让爱枪的爷爷很感动。团书记和秘书的工作难不住爷爷,但是对于政治教员的工作有些发怵。自己毕业的大田县中学是初级中学,省立永安中学是高级中学,虽然此前有给战友、群众宣讲的经验,但给高中生上课还是感觉没底气。知道爷爷的顾虑后,参加革命前就当过教师的刘校长说:“我给你写教案吧,你只要按我写的教案讲就行。”很快刘校长亲自写的第一课教案送过来了,爷爷根据这个教案给学生上第一堂政治课,获得学生的一致好评。下课时在同学们热烈的掌声中,爷爷突然发现刘校长坐在最后一排位置上,也在微笑着鼓掌,原来校长不知何时悄悄进来听课了。刘校长对迎上来的爷爷说:“讲得很好,你已经是合格的政治教员了。”

刘校长除了对爷爷工作上指导,在为人操守方面也是爷爷学习的榜样。刘校长住在校内,他家从不上锁,无论教职工还是学生,不用预约,随时可以找他沟通交流,他本人不在时也可以自由进出喝水、休息。由于他情况熟悉、工作细致,大家齐心协力,学校各项事业发展迅速;特别是师生关系融洽,教与学两个积极性都发挥得很好。老校友著名半导体专家、中科院院士郑有炓回忆:当时师生精神状态都非常好,感觉大家都有使不完的劲,这所学校是我攀登科学高峰的起点。刘校长的高风亮节还体现在一件事上,就是一位青年教师要结婚,没有合适的婚房,刘校长就把自己的住房让出来,他说自己单身可随便凑合。平日里教职工、学生家庭出现困难,刘校长经常拿出自己的工资扶助。刘校长的风范引来一位年轻漂亮的女教师的爱慕,可是就当他们在谈婚论嫁的时候,刘校长的前妻带着孩子突然出现了。原来是刘校长参加革命后飘忽不定,无暇照顾家庭,为了生活妻子改嫁他人;由于这个男人不上进,把祖业消耗完后,连老婆孩子都养不起了,无奈之下女人带着孩子前来投奔前夫。面对两位女人,刘校长选择了前妻。之前他同女教师有个长谈,主要意思是:你年轻漂亮,又有大学文化,要再找一个男人结婚很容易;我前妻年过四十了,又带着一个半大不小的男孩子,她很难再找到合适的对象。深知刘校长为人的女教师不忍心让他为难,很快答应退出了。有人称赞刘校长品德高尚,他本人谦逊地说道:“我这不算什么,为人民服务是共产党人的宗旨,如果连最亲近的人有困难都不帮,何谈为人民服务呢。”直到九十岁了,爷爷还常念叨刘校长的感人事迹,可见受他影响之深远。

在刘校长的正确领导下,爷爷也取得了很好的工作成绩。组织上为了更好地培养爷爷,调派他去省文教培训班(福建教育学院前身)学习,时间为一年半。培训结束回来,他被任命为县文教局副局长,一年后升任局长。那时文教局管理的文化、教育、体育事务百废待兴,资金不足却要干成许多事。爷爷废寝忘食不分日夜工作,使得二十几岁的他就同胃病结缘了,可是他即使在病中也坚持工作。认真负责的工作态度获得县领导和同事们的信任,后来他担任的“四面向”办公室主任、知青办主任都是属于事务多、管理难的部门,知青办撤销后,他又到教育局这个管理知识分子最多的部门,被公认为能打硬仗的干部。

管理的事多,意味着来找的人也多,大家都知道爷爷工作不分日夜,因此晚上到家里找爷爷的人很多,经常家里客厅都坐不下。有的汇报工作,有的要求调动,有的甚至是来发泄不满情绪的,爷爷对每一个人都很有耐心,有可能解决的困难和问题,想尽办法解决;不能解决的,细心解释安抚情绪。有人劝爷爷说:你这样工作太累人了,对部下和群众没必要那么有耐心。爷爷回答:“我是有其他的选择,但是我当初就是看不惯权贵欺压百姓,才投身革命希望天下大同,如果我们为官也贪图享乐,甚至作威作福,那么多战友的血就白流了。”著名水稻育种专家谢华安院士曾在永安农业中学任教,那时他就热衷于搞农业科学研究,因为他的学历只是中专毕业,大家不相信他能够研究出成果,没有人支持他。爷爷经过认真调研后,坚定地认可并支持他的研究,因为爷爷看到了他的艰苦努力,了解到他清晰可行的方案。后来谢华安在农业科研道路上越走越好,主持育成了中国稻作史上种植面积最大的水稻良种“汕优63”,到2010年累计推广9.46亿亩,增产粮食700多亿公斤,新增社会经济效益700多亿元,获得国家科技进步奖一等奖,担任省农业科学院院长后,又光荣当选为中国科学院院士。谢院士到省城工作后,每次有到永安,都会去看望我爷爷,他认为自己的成功有爷爷助推的作用。

长期在实权部门担任“一把手”,能够始终廉洁自律不容易。想要安排个好工作,想要下乡的知青子女早日回城,这在各自家庭里都属于大事,于是为此来送贵重的家用电器的有之,来送当年紧俏的自行车、手表、缝纫机的有之,把家里养的鸡鸭全部拿过来送的有之;当面送不进来,就有人选择快下班的时间,把东西放在家门口,打电话或留字条告诉。这么做爷爷断然不收,于是退回礼品也成了加班内容。爷爷工作忙得不可开交,子女都很小,只能靠奶奶来做这事了。奶奶当时从机关下派到居委会当主任,领着居民办工厂、开农场、搞作坊店面,后来还盖全县最大的居委会大楼,也是一位忙碌人,夜晚才有空去退礼品。直到八十多岁了,奶奶还能回忆起夜晚冒着被误认为偷鸡贼的危险,挑着两大竹笼鸡鸭去退还的情景。还有人把两三百元钱夹在信封里,要知道当时普通工人月工资只有三十多元,当然不可能收,由奶奶通过邮局汇款寄回。邮局汇款手续费要1%,每月这事多几次的话,家里的伙食就要明显变差。爷爷对送礼品、礼金的事很反感,在许多场合严肃表态。后来大家都知道了爷爷是真正的清官,没人敢来送大礼了,但是带水果来的人还是不少,爷爷一般也不收,对于熟识的人收一个小苹果意思一下,关系很好的就收了回赠价值相当的东西。爷爷的清正廉洁获得一致公认,全省各地从始至终担任知青办主任的,只有爷爷一人。爷爷的睡眠一直很好,同他不贪不占、问心无愧的做事风格有关。爷爷两次让工资也是值得一提的事,十年“文革”动乱结束后,我国经济得到恢复发展,机关干部工资级别多年未晋升的情况改变了,但是前两次增资只有40%的名额,爷爷是单位“一把手”,工作又做得好,40%的名额怎能少了他,可是他两次都把自己的名额让出来。第一次成功让出了;第二次由于两个干部为争这个名额动起手来了,无奈之下他只好收回自己让出的名额。

一贯公道正派的爷爷做过一件容易让人误会的事。上世纪八十年代初,县里决定在槐南乡兴办初级中学。西华片区人口占了全乡的一半多,居住也比较集中,如果按惯例建校地址选在乡政府所在地槐南,这样西华片的学子都要选择住校,改革开放之初的西华还是以种植业为主,人多地少的情况使得那里当时较贫困,许多家庭承担不了住校费用,孩子就要失学。爷爷通过调查统计得出结论:如果校址选在槐南,寄宿生将增加一倍以上,政府财政投入建校舍的资金也将大大增加;如果校址选在西华,既方便了多数学生,又能节约有限的政府教育经费。他的调查报告送三明市和永安县有关领导后,校址选定西华获得批准。建在西华的槐南中学开办后,西华的学子入学率很高;乡政府本点及周边的农家,由于人均土地占有率较高,收入相对较高,承担住校费用没问题,孩子们也纷纷踊跃入学。西华的罗姓子孙继承祖宗理学大师罗从彦勤奋好学的基因,带动了全校良好学风的形成;几年以后槐南中学成为永安县(市)规模最大、教学质量最好的农村初级中学。由于基础打得好,从这里走出来的学子大都有所成就,永安县(市)各类人才统计中槐南乡(镇)占比很高,在外地发展的也普遍获得成功。虽然有人反映因为爷爷老家在西华,校址选择存在私心问题,但是爷爷出具的详实调查报告足以反驳问题,他顺利地过关。

爷爷退休后,本可以马上安享晚年,但他接受了新任务,担任永安市老年大学常务副校长。这个担子可不好挑,因为当时老年大学专职人员极少,专任教师更是没有;受聘的老同志包括他自己没有工资,只有很少的电话费、交通费补贴;客座教师没有基本工资,授课补贴又很低。爷爷靠着人格魅力和三顾茅庐的精神,招徕一大批乐于奉献的各类人才,学校开办的培训班种类和班数越来越多,在校学员达两千多人,办成了全省闻名的老年大学示范校。这时的爷爷又开始担心自己年纪大精力不够,影响学校的继续发展,于是从65岁开始,他每年都打报告要求组织选派人员来接替自己,可是由于种种原因过了好几年都没人来,爷爷有些着急,他说动了刚退休的原副手,组织同意后先担任副校长,熟悉情况后再接任常务副校长。可计划跟不上变化,没过多久,这位副校长感觉工作量比在职时还多,不愿意干了。爷爷只好继续超期服役,一直干到72岁,这时他盯上了已退居二线但还未到退休年纪的原部门负责人,终于把这副重担给移交出去了。鉴于爷爷丰富的管理经验,组织安排他担任了顾问一职。(图为往年的爷爷走访农家)

移交完老年大学的工作以后,如释重负的爷爷就想好好休息一阵,把身体调理好,那段时间他很少出门,就在家里看看书报和电视,但是事与愿违,由于久坐不动对腰椎不利,身体状况反而变差;在家人的劝说下,爷爷开始走出家门,开朗健谈的他受到各种群体的欢迎,心情舒畅、动静结合使得身体很快好起来。恢复健康后,爷爷又闲不住了,认真了解曾经工作过的各个单位情况,提出建议意见;积极参加老同志学习讨论会,经常代表离退休干部建言献策。关心弱势群体,自掏腰包扶危济困;一些困难亲友来向他借钱,他总是倾囊给予,也不要借条。这时的爷爷最喜欢同青少年一代交流,勉励他们自强不息、奋发向上;听说谁取得好成绩或有进步,就给一个红包奖励。每月一万多元的离休金不少,但乐善好施的爷爷却是“月光族”,看着他开心的样子,家人也不想说他,毕竟有钱难买乐意。

过去有很长一段时间,爷爷为了应付繁多的工作,每天需要抽两三包香烟提神,过量抽烟且是档次不高的烟,使得他的支气管重度炎症,不得已戒了烟改喝浓茶提神。十年后虽然复抽了,但控制在少量中也无大碍。就是上了九十岁以后,由于记忆力减退,经常记不得自己抽过几根,因此过量抽烟损害了支气管和肺部,今年一月染上新冠病毒后,加剧了肺部症状,不爱上医院的他只好入院治疗,短暂好转后病情急转直下,抢救无效离开了人世。(图为谢华安院士前来看望爷爷)

因为处于新冠病毒大流行期间,爷爷的丧事只能简办快办,没有通知多少人,但是举行遗体告别仪式的时候,还是有许多人闻讯自发前来送行,在福州的谢华安院士以及三明市委常委、统战部部长黄冠华等赠送了花圈。爷爷虽然与我们永别了,但是他的音容笑貌、感人事迹永远留在我们心间。

(本文作者系南京大学文学院博士研究生)