■ 戴 长 柏

历数地方国有企业,宁化县化肥厂是一个绕不开的存在。它就像一个大家庭,承载着全体成员平凡生活中的喜怒哀乐;它又像一个大舞台,演绎着广大职工激荡时代的青春之歌。

纵观化肥厂的创业史,感人肺腑,激人奋进。宁化是一个传统的农业大县,也是国家和省商品粮基地县,粮食生产在国民经济中占有特殊重要的地位。为提高粮食产量,县里把化肥生产列入政府工作的重要议事日程。1969年11月,县里组织人员进行厂址勘测工作。1970年3月,省革委会下拨264万元用于宁化县化肥厂基本建设。同年6月,县革委会选调51名上山下乡知识青年、回乡知青、退伍军人和城镇待业青年到化肥厂筹建组开展工作,9月又派出一批学员前往莆田涵江合成氨厂和泉州市参加为期一年多的操作技能培训。1970年7月,县革委会根据省、地指示,成立“宁化县化肥厂工程指挥部”,开始了艰苦而曲折的基建工作。由于厂址位于城关公社高堑大队的一片山坡洼地,荆棘丛生,坟墓遍地,平整土地和建设厂房的任务十分艰巨。面对重重困难,建设者们发扬自力更生、艰苦奋斗的创业精神,日战工地,夜宿工棚,不分昼夜,不顾晴雨,在三明地区森工二处六队130多名员工的协助下,在短短的两个月时间里,就完成了第一期主体厂房建设工程量的35%—50%。当时,只要一听到机器设备到厂,即使是在三更半夜,大家也会自发地从被窝里钻起来,争先恐后地前往卸货点卸车。那时大家心里只有国家和集体利益,毫不计较个人得失,只盼工厂早日建成投产。经过一年多的努力,基本完成了主体厂房建设和设备安装工作。1972年3月,化肥厂开始了单体、联动化工试车工作,按程序分别进行了水泵、造气、脱硫变换、压缩、冰机、锅炉、铜洗、合成、氨加工等工段的单体试车和联动试车。经过22天的紧张工作,1972年4月8日,试车投产一举成功,大家欢呼雀跃,把这一天定为厂庆日。

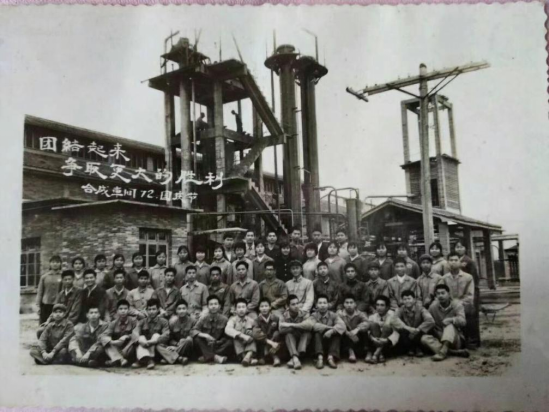

继1972年2月企业更名为宁化县化肥厂革命委员会之后,1979年1月,企业又更名为宁化县合成氨厂,生产进一步发展。企业原设计年产合成氨3000吨,通过4次技术改造,升级为年产1.5万吨合成氨。第一次技改是1975年,经省革委会批准,投入技改资金80余万元,改造成年产5000吨型合成氨。第二次技改从1981年开始,在年产5000吨合成氨的基础上进行了技术改造,到1983年底时生产合成氨7105吨、碳铵25875吨。第三次是1983年7月,县政府向三明市政府提交了县合成氨厂年产合成氨7000吨扩大到1万吨的技改报告,于1985年底基本完成万吨型技改任务。第四次改造是1988年,由于化肥产量供不应求,不能满足本县需要,且计划外售价可比计划内售价每吨高出30—50元,销往江西的化肥价格尤佳,企业认为只要扩大化肥的生产能力,不仅能满足市场的化肥需求,还可以大幅度提高企业的经济效益。同时,企业有职工800多人,其中工程技术人员25人,技术力量雄厚,设备制作安装能力强,利用本厂力量即可完成整个技改项目的设计和安装施工。于是,企业提出将年产万吨型改造成1.5万吨型的扩建项目建议书。经批准,投资220万元,于当年年底完成了扩建项目,基本达到了预期目标。此时,企业进入鼎盛时期,虽经历1987年乳酸分厂上马和日后下马的曲折,但总体态势良好。(图为1972年国庆节化肥厂合成车间职工合影)

为适应社会主义市场经济和改革开放新形势,1992年6月,企业经过资源整合,成立宁化县化工实业总公司,下设3个厂5个分公司,分别是:宁化合成氨厂、宁化钨制品厂、宁化复合肥厂;宁化精细化工股份有限公司、宁化机电安装公司、宁化化工实业劳服公司、宁化化工实业运输公司、宁化化工实业装璜公司。主要从事合成氨、碳酸氢铵、复合肥、钨制品、乳酸、石灰、蜂窝煤、煤渣砖的生产,兼机电设备安装、汽车运输等业务。此时,公司厂房和宿舍占地面积近40万平方米,职工总人数超过1000人(含临时工约200人),为国家计量二级企业、宁化县重点化工企业、三明市51家重点工业企业之一,所生产的翠江牌碳酸氢铵被评为省优产品,钨酸钠获省优秀新产品奖。此后,由于设备老化、资金短缺、产品结构不合理、经营管理不到位等多方面的原因,企业逐渐陷入困境。2003年6月,企业改制,资产重组,工厂停产,工人下岗,随着宁化县翠江化工有限公司的成立,曾经在三明化工领域大放异彩的宁化县化肥厂黯然退出了历史舞台。当年,刘欢的一首《从头再来》不知让多少下岗职工擦干眼泪,走出人生的沼泽,走向生命的阳光。

我和化肥厂的交集,缘于我的堂哥,一个兢兢业业、以厂为家的企业老职工。(图为1990年化肥厂外景)

记得第一次进化肥厂是我读小学三年级,寒假刚刚结束时。当时还是正月,长汀老家的姑姑、舅妈带着表弟过来探亲。亲人相见,格外热乎。古稀之年的奶奶尽管身体不是很好,但兴致很高,提出要带亲戚们参观化肥厂。在她的心目中,化肥厂是个了不起的大工厂,是她长孙工作的地方,她不能不为此感到自豪。于是,在一个晴朗的上午,我和奶奶、伯母,以及老家亲戚一行6人出发了。我们家住城西,步行到化肥厂约7华里。过了下东门往东,是一条尘土飞扬的沙土公路,公路左侧是偌大的汽车保修厂和种子公司,右侧则是直达翠江河畔的空旷稻田。这片稻田有近千亩,地处观音亭(也称一里亭)和江下塅,是宁化有名的稳产高产田。正值农闲时节,地里长满了花花绿绿的紫云英,一种有利于稻田增肥的作物。当我的目光从孕育生机的稻田收回时,眼前出现了一座巨大的烟囱。这座烟囱30多米高,比位于宁化酒厂写有“清宁造纸厂”几个大字的烟囱还要高出许多,这在当时满眼低矮建筑的县城显得格外雄伟,堪称化肥厂的地标建筑。还在遐想之中,耳畔隐隐传来机器的轰鸣声,抬眼一看,已到了化肥厂的大门。因事先传过消息,此时堂哥已在门卫处等候。他带着我们到各个车间走了一遍,并且自豪地一路讲解,耳边不时传来姑姑、舅母和伯母略显夸张的惊叹声。我们参观的车间有的可以进去,有的不能进,什么压缩车间、合成车间、碳氨车间、锅炉车间等等,工人们在各自的岗位上忙碌,偶尔发出一些工作中的欢笑声。每个车间外面有一两座裸露着弯弯曲曲管道的冷却排管,一天到晚只管哗哗地排水,散发着淡淡的氨气,让人百思不得其解。

随着年龄的增长,我去化肥厂的次数多了起来,除了去堂哥家捎信、吃饭外,去得最多的地方就是化肥厂的煤渣堆放场,因为那里有燃烧未尽的煤球可捡。听堂哥说,这些燃烧过的煤球属造气炉的炉渣,之所以燃烧不充分,有煤质的原因,也有设备的原因,不管何种原因,只要温度上不去,就只能换新煤。因此,炉膛里的煤球必须定时清理更新。这些倾倒出来的煤球有的燃烧殆尽,有的只燃烧了一半甚至更少。它们呈扁平椭圆形状,刚从锅炉膛里倒出来时,如一只只烧红的鸡蛋,泛着余焰,熬是好看。这些煤球捡回家后,在煤灶里特别好烧。煤球在白天是不允许捡的,厂里会组织临时工回收,掺入煤粉制成新的煤球。只有每晚半夜以后从炉膛里清出的煤球没人管,夜班工人将它们倾倒在露天的渣土场上。此时,我和一帮捡煤人就像一群非洲的黑孩子,守候在距煤渣堆十多米的下方,看到通红的煤球从小推车上倒出,便争先恐后地爬上去,把瞬间冷却变黑的煤球扒进自己的畚箕,接着快速下坡倒在自己的位置上,然后再爬上去继续扒煤。为了应付煤球的高温,每个人都准备了一把一尺多长的自制钢耙,以免煤球把耙子烧坏。炉膛出煤渣一次有很多车,拣煤人少时,出渣一两次就可捡上百斤,这时就可以回家了。遇到拣煤人多,就要接着等下几次出煤渣了。对于我来说,当时的化肥厂煤渣场,不仅是锻炼身体的运动场,也是家庭能源的供应场。

化肥厂令人向往的,还有那热气腾腾的澡堂。在我的记忆中,在化肥厂大门的右侧位置,有一个职工澡堂,24小时对外开放,“三班倒”的工人可以随时洗澡。这个澡堂方便了企业职工,也成了我等一帮捡煤小孩的福利。特别是在严冬季节,到化肥厂洗澡简直是一种生活的享受。此时,一股热流源源不断地从上而下包裹全身,瞬间让人皮肤泛红,额头沁出微汗,身上污垢一扫而光,精神面貌焕然一新。每到过年时,我和几个小伙伴总要到化肥厂澡堂进行一次全面的清理,干干净净、舒舒坦坦地迎接新年。在我的印象里,化肥厂的澡堂很大,有二三十个高过人头、可以任意调节水温的水龙头,冬天里总是热气腾腾,弥漫着香皂的气味。在相当长的一段时间里,每当说到冬天里的温暖,我第一个想到的就是化肥厂的澡堂。

光阴荏苒,岁月沧桑,蓦然回首,恍若隔世。如今,原厂址早已高楼林立,成为了生活小区。每当经过这个地方,我总是会想,生活在这里的人们,是否会想到这里曾经有一个热火朝天的工厂,一个为国民经济添砖加瓦的企业,一个让无数家庭充满温暖的地方。

化肥厂存在了30多年,依形势变化多次更名。但无论名称如何改变,化肥厂总是人们不变的称呼。我想,这是人们流在血液里的时光记忆,刻在骨子里的身份认同。岁月沉香,惟有时光知味。

(本文作者供职于中共宁化县委宣传部)