■ 连 允 东

甲辰龙年春节期间,我怀揣着崇敬的心情走进了位于宁化县翠江镇红卫村五星路18号修缮一新的清代名宦、书圣伊秉绶的故居。有幸瞻仰了一代客家文化英杰曾经生活、读书、创作过的古屋。

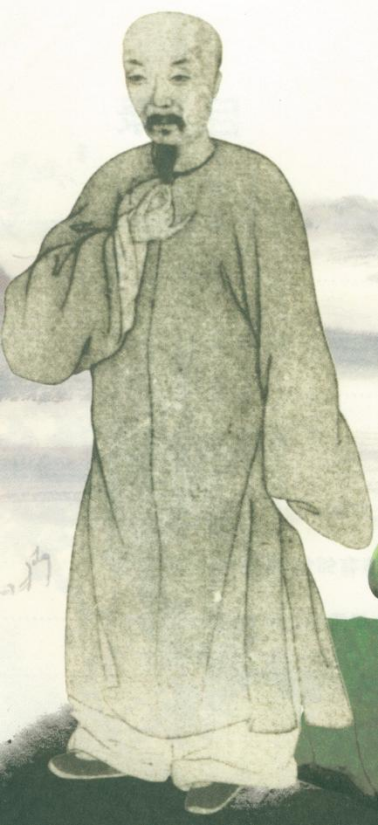

我缓缓走进了古朴典雅的伊秉绶故居大门。展现在眼前的是:古朴洁净、静谧典雅、装饰一新的古屋。好似一位精神矍铄、鹤发童颜的老人正在欢迎我们的到来。它那往昔陈旧破败、杂乱无章的旧貌瞬间在我脑海中消失。据邻居老人说,故居原来的古式双重大门,门上雕有花木墩和“卿大夫第”牌匾均已不复存在了。我看见大门下方是花岗岩石阶、石槛。这座历经250多个春秋风雨磨砺的故居属砖木结构,是典型的明末清初南方居民的客家建筑。建筑面阁约为14.1米,进深约为20.4米,全屋面积400余平方米。整幢房屋坐北朝南,唯有临街大门朝西,其余三面都是民房。那陈旧又焕然一新的老墙、坚硬古老的青砖釉瓦似乎在向我们展示它的沧桑与巨变。(图为伊秉绶像)

徐徐步入大厅,抬头望见大厅门额上并排悬挂着“父子进士”、“子孙拔萃”两块横匾,厅内每根柱子都稳立于八角形花岗岩的柱础之上,悬挂着竹木雕刻的楹联。仔细端详抬梁饰以驼峰,童柱雕刻蝙蝠状花饰,工艺精巧,栩栩如生。后堂左右两侧各设一神龛。别具特色的是大厅南面的天井照壁。整体呈牌坊状,面阔4柱3间,砖砌三棱边柱子,石灰抹糊表面,照壁用正方形青砖作菱形状拼砌,看上去显得格外古朴别致、庄重大方。照壁下是天井,以长方形花岗岩条石压边,长方形青砖平铺地面,妙在天井设有暗沟出水,无论下多大雨,均能保证畅通无阻,不会积水。由此可看出古代建筑工匠的智慧。(图为文化园中伊秉绶铜像)

徜徉在故居大厅,置身古朴庄重的古屋,好似缕缕古风拂来,遥想伊秉绶祖先也是了不起的书香、宦官之辈。后查阅史料得知:曾祖父伊为皋,藏书千余卷;祖父伊经邦,儒生。尤其是伊秉绶之父伊朝栋是清代勤正廉明的官员,30岁中举,40岁进士及第。历任刑部安徽司主事、河南司员外郎、湖广司郎中、浙江道监察御史、户部给事、通政司忝参议、大理寺少卿、光禄寺卿等职。他毕生从事《朱程理学》的研究,为福建朱程学派的名人。主要著作有:《南窗丛记八卷》《赐研斋诗集四卷》等。有这样官员兼学者品位的父亲,难怪会有这高雅大气的古屋。也正因为有了这样一位值得骄傲和自豪的父亲的严格教育,才有清廉太守、艺坛大师的伊秉绶。

遐想中我走进了天井东侧的小屋,这是伊秉绶勤奋读书、钻研练习书法的书房。在精致书房坎墙上几个极不起眼的小木椎引起了我的兴趣,仔细一看原来这是书画挂钩。眼眸仿佛看到当年他在此挑灯诵读诗书的身影;仿佛呈现出当年他在此展纸挥毫的潇洒场景;耳畔仿佛传来琅琅的书声,鼻孔仿佛闻到缕缕的墨香。书房北面有一通道直达花厅,厅前有天井、花台,作“书香旧第”的匾牌。花厅两侧为厢房,北面为卧室,两侧杂物间留一通道往花园。瞻仰这曾经放飞过伊秉绶少年美好理想的书房,我遐思翩然,想象的翅膀正穿越历史的时空飞翔,去追寻伊秉绶骄人的足迹。(图为伊秉绶故居的宝研堂)

伊秉绶(1754-1816年),字组似,号墨卿,晚年又号默庵。他1754年正月十一日出生在宁化县城关通儒世家。伊秉绶自幼聪敏好学,遵守家训,勤奋攻读,既接受了父亲伊朝栋良好的家教熏陶,又从师得到名儒阴承方、雷鋐等人的传授,从而学业日进,题名金榜。26岁中乡试;31岁赴京应考,举中正榜;36岁应会试,中进士。乾隆五十四年(1789年)进士及弟后授刑部主事,后晋升为刑部郎中。先后任浙江司员外郎,惠州、扬州知府,两淮盐运史等职。在任期间时常问民疾苦,兴利除弊,秉公治事,政绩斐然。同时重视文化,在惠州主持重修了白鹤峰“东坡故居”,创建“丰湖书院”等。伊秉绶不仅是清正廉洁、勤政爱民的好官,还是清代著名书法家。他字工四体,尤以隶书举世叫绝,时有“南伊北邓”(即伊秉绶、邓石如)之誉,享有“书雄清代、隶尤独出冠时”之称。他独树一帜的隶书作品,特别适合于匾额楹联,具有气象万千、异常壮观之特色。其书法作品,世人皆视为珍品。有《伊墨卿先生真迹》《默庵集锦》《默庵集锦·续集》等书法作品集及文学作品《留春草堂诗钞》行世。凝视故居大厅四壁悬挂的那一副副气韵生动、笔墨精壮、古朴浑厚、雄浑大气的伊秉绶书法作品。那正是伊秉绶书法艺术的最直接体现。让观赏伊秉绶书法作品的后人能从中领略、学习、秉承其书法艺术精髓。让其文脉永续,后继有人。(图为故居伊秉绶天井照璧)

伊秉绶少年时期就在此书房秉承庭训,在阴承方、李榕树、蔡梁山、雷鋐等名儒的教导下,刻苦攻读诗文,钻研立心行已之学。因聪慧过人,勤奋好学,加之名师指点,16岁便补宁化县学生员,为后来考中进士奠定了坚实的基础。我想,这里的每块砖石、每块木板都曾留下伊秉绶苦读勤练的痕迹。史载,嘉庆十二年(1807年),伊秉绶父母先后去世,他遵礼成服,在此居丧长达8年之久。作为一个爱民如子的太守,他每天除读书、写诗、习字外,还关心家乡建设和百姓疾苦:宁化城墙倾圯,他领先捐出千金倡修;家乡遇到饥荒,他竭力动员富商平价粜米,并认捐灾米二百石;筹措钱银万两倡修广济、龙门二桥,极大方便了百姓的出行……这一桩桩、一件件善举,无不彰显了伊秉绶的善心德政。难怪乎,他去逝后被扬州人民供奉于“三贤祠”内,与欧阳修、苏东坡、王渔洋并列为扬州“四贤”。(图为故居厅璧书法)

我还看了北边的厨房和东边断源的一口小井,原是残旧颓废。据老人介绍,故居传至第六代孙伊宗仁时,已是民国年间了。解放后在土改时期被分成三家所有,后又几经易主,居住了4户人家(已迁移)。如今,已保持原貌,重新修整一新。望着这古朴典雅又修葺一新的伊秉绶故居,我想,一位值得客家祖地宁化人永远骄傲和自豪的清官、书法家,一位德高望重的文化英杰的故居。这不是一座普遍的故居,而是一座珍贵的文化艺术的历史遗物,保护它就是保护、弘扬客家传统文化艺术。这里的一砖一石,这里的一樑一柱,这里的一钉一铆都在无声地叙说它的衰老历史,都在催醒人们的文化自觉,都在无声地呼唤人们尽快修复。(图为故居中赐研斋)

修缮伊秉绶故居和建伊秉绶文化公园(或建伊秉绶书画院)是宁化人民多年的夙愿。但鉴于种种原因,夙愿未能实现。新时期习近平总书记对保护历史文化遗产高度重视并多次作出重要指示:“把老祖宗留下的文化遗产精心守护好,让历史文脉更好地传承下去。”习总书记的重要指示给文物保护工作指明了方向,如一缕缕春风沐浴着祖国大地,全社会文物保护意识明显增强。为做强做大客家历史名人文化,更好保护传承伊秉绶故居文化,宁化县委、县政府及有关部门领导认真贯彻执行习近平总书记的重要指示,高度重视文物保护工作,于2023年4月毅然启动伊秉绶故居的修缮工程,投入资金150余万元。他们战胜了征迁难、工程大、质量高、时间紧、任务重等重重困难。修缮工匠迎难而上,精益求精,经过半年多的努力,终于保质保量如期完成了整个修缮工程。如今,在社会各界人士的支持下,一座保持原貌的伊秉绶故居已展现在世人面前。这座珍贵的历史文化遗迹已再次焕发新容颜,展示新生命,发挥它应有的历史文化价值。可喜的是,县里在距伊秉绶故居南面400米的五星路口处,投资1450多万元,修建起了一座宏伟壮观的“伊秉绶文化园”,从而更加丰富了伊秉绶文化艺术内涵,也为宁化客家名人文化旅游增添了新的亮点。(图为伊秉绶文化公园中的古亭)

走出故居,回首瞻望。一缕金色的阳光照耀在古雅的大门上熠熠生辉,我看到了伊秉绶故居新的生命和美好的明天。(图为伊秉绶文化园)

(本文作者系宁化县文联原主席)