■ 林 纪 福

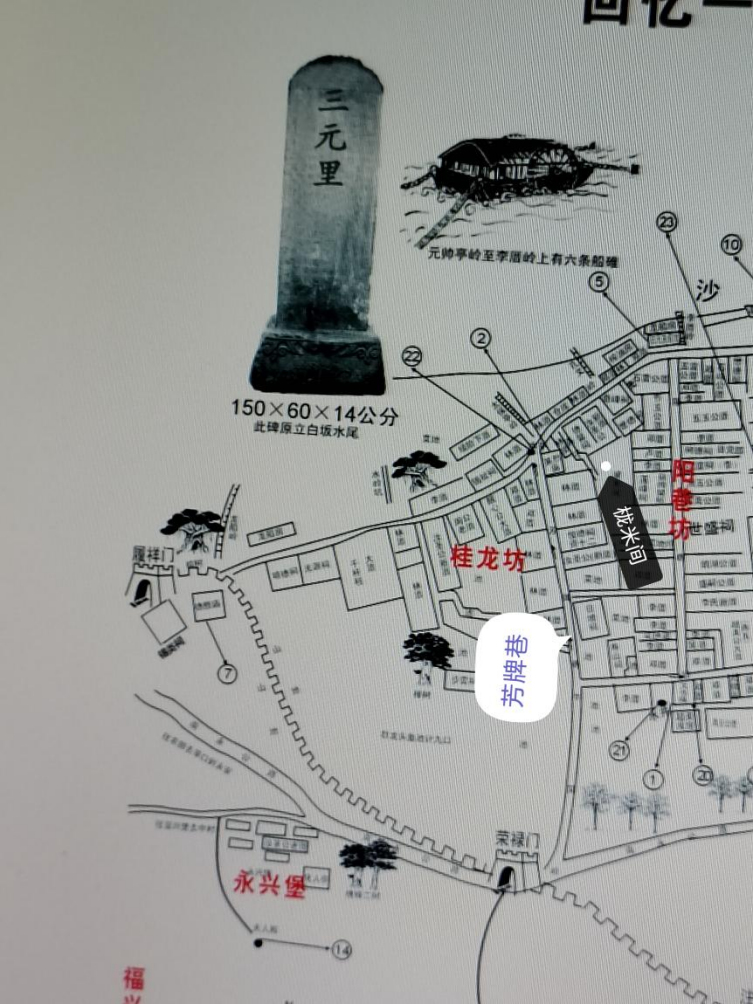

桂龙坊(俗称千根柱)位于旧城关(三联)的西部,也是绕城沙溪的最上游。在古城堡中,西北倚履祥门,出门后有一官道沿沙溪通往荆村、莘口等地,西南经“牛屎岭”至荣禄门,此门可通往城堡外的永兴堡和福兴堡,东与阳巷坊比邻,北为沙溪河。从沙县明代的廿二都地形图看,桂龙坊是古三元较早的古坊堡,是古三元“四坊八堡”之一,也是最大的古坊堡。

据传,桂龙(原名千根柱),因邓家千根柱大厝而得名。三元林氏始祖华一公于明洪武初年(1368年)由大田广平来三元务农,林氏第五世祖日增公(生于1477年),年少失父,给当地富商邓氏石雷公(生于明正统三年,公元1438年)家做长工。有一天石雷公请了一位地理先生来看风水,叫林日增去招待地理先生。地理先生看林日增勤快、忠厚、老实,也为林日增看了一块风水宝地,地名为山峡岭头,像虎形(现三元区检察院边)。此虎形头向上游,风水穴处:石雷公在山峡官路前畔,似虎头左眼;日增公似虎头右眼,面朝沙溪方向。后来林日增成家立业,事业发达,并生有六子(五子、六子幼殇)。其苗裔蕃衍三元城关各堡,在千根柱附近买下了许多宅基地。从大庙(德胜庙)岭尾至孔文仙岭、步云巷、芳牌巷、栊米间等。

在明末时,林氏家族有副对联:“长林山下培双桂,太史溪前跃九龙”,取上、下联后两字作为地名:即“桂龙”。上联的“长林”(今河南省卫辉市)是林氏始祖林坚的出生地。下联“太史溪”为沙溪的古称,“九龙”寓意着九牧林,三元城关林姓系莆田九牧林第六牧“蕴公”的后裔。又因千根柱原乡民沿河而居,部分田地、山林在河对岸的台镜头、蕉溪及河中小岛龙洲、狗洲一带,都以竹排作为交通运输工具。林氏宗祠有副对联:“双桂九龙芳開南国,三仁十德派衍西河”。由此可见“长林山下培双桂,太史溪前跃九龙”寓意为林姓始原于长林山下,在沙溪河畔蕃衍、活跃着九牧林的后裔。清代三元设坊堡后称桂龙坊。

桂龙坊是老城关地势最高的坊堡,也是中山路的最西端,路两侧都建有住宅。从西向东由大庙(德胜庙)岭尾至孔文星岭长约350米,其中有两个大坪即“车坪”“下邸坪”,两个坪的宽度较中山路宽,约有12米-15米,用于晒农作物和大豆晒干后脱粒等。“车坪”在连厝巷口,“下邸坪”位于通往栊米间小弄东侧的“德馨祠”(居阳罗氏祠堂)至“世德祠”(石雷公祠堂,抗战期间被省政府保安处第三科占用为监狱,解放后建为城南大队部)。在南侧有二巷二弄:连厝巷(池弄)今步云巷、神仔弄、林厝巷(芳牌巷)今复康路及通往栊米间的小弄。

林厝巷(芳牌巷)是桂龙坊最大的一巷道,长约150米、宽约5米-6米,北至太保亭,南至后路(现好多多处农贸市场西端路口),通往“牛屎岭”至“荣禄”门出城。为防止匪患,在林厝巷北出口(太保亭)边设有门闾,砖砌拱形门,林厝巷(芳牌巷)南面(林氏宗祠)边,设有门闾并建有两层楼的土堡楼,栊米间北面也设有门闾,夜间门闾都关闭。一旦出现土匪,青壮年可在土堡楼内用鸟铳打土匪,老、少、妇女在栊米间躲避。芳牌巷路面铺设青砖,两侧设有排水沟,在林氏宗祠南侧附近有一条通往阳巷的小弄子叫“矮弄仔”。

连厝巷、神仔弄和通往栊米间的小弄宽约1.2米-2米,单侧排水,为鹅卵石路面。中山路北侧有几条通向河边的水岭:分别是大庙岭(龙船岭)、水岭坑岭、太保亭岭、孔文星岭。在太保亭岭西侧至水岭坑岭,地面约低于中山路3米有10余植邓姓住宅,坐北朝南,与中山路平行,称塝阶下。

龙船岭位于德胜庙附近,因紧依龙船房而得名。石砌台阶,宽约2米,供附近乡民下河使用,端午期间,桂龙坊龙舟由此岭抬下水。

水岭坑岭位于连厝巷(池弄)口,石砌台阶,供附近乡民下河使用。

太保亭岭位于林厝巷(芳牌巷)北边,因英烈庙(太保庙)门口有个亭子称太保亭。太保亭岭分两条石砌台阶,中间为石砌排水沟底宽约0.6米,西侧台阶通往塝阶下宽约2米,东侧台阶直通河边宽约2米,在塝阶下地面高程处有一块宽约0.6米的石板桥,沟通东西岭两侧台阶平台。东侧台阶到河滩地处设有码头,宽约4米,第一阶平台长约10米,后续约有3-4个平台长约4米,每个平台高差约0.3米左右,直插入水中。太保亭岭码头上游侧至龙船岭有大片的河滩地,除河边供停泊桂龙坊各家各户的竹排外还有大片沙滩,供顽童在此玩耍、打土仗等。码头平时用于农家妇女洗涤衣物和附近的竹排、船舶运输物质的泊靠地,特别干旱季节水池缺水时,乡民可到沙溪河取水。由于太保亭岭处于桂龙坊的中间地带、与太保亭及英烈庙一路之隔,因而,太保亭岭属于桂龙坊最热闹的地带。夏季,芳牌巷至沙溪河从南至北通透、凉风穿岭而过,因而成为乡民纳凉、憩息、休闲的好去处。

孔文星岭地处桂龙坊最东端比邻阳巷坊,石砌台阶,约低于大路三米处有一码头平台,用于洪水时挑送加工大米的备用码头。

房屋均为单层青瓦木结构、青砖地面,千根柱大厝就位于中山路的最西端,坐北朝南,面阔十三植、纵深五堂,建于明代。林氏宗祠(日增公祠堂占地面积约1000平方米,有两根桅杆)位于芳牌巷最南端。桂龙坊内有两座古庙,均在中山路南侧,上有德胜庙、中有英烈庙。太保亭西面出口北侧有口约15平方米的饮水池,水深约2.5米,并铺有条石台阶,满足不同水深时乡民的取水要求。桂龙坊从池弄至芳牌巷的南部(现三明市中西医结合医院职工宿舍及老门诊楼)有十余口池塘,用于养鱼,并可供防火用水。

桂龙坊主要居住着林邓两姓,另有少数李姓因长安堡1930年被军匪烧杀抢掠夺后迁来投亲靠友、建房定居,位于中山路大庙岭尾北侧。桂龙坊也是城关林姓最集中的坊堡。池弄(今步云巷)上畔、芳牌巷也称林厝巷(今复康路)、陇美间多为林姓住宅。中山路从太保亭岭尾至孔文星岭的北面(靠河边)的住宅都是林姓房子。中山路从大庙岭尾至孔文星岭南侧除少部分林姓住宅外,以邓姓居多,千根柱大厝、汝圣公新厝、畔阶下均为邓姓。清代进士邓文修居住在汝圣公新厝。

桂龙坊乡民依河而居,男丁自幼就学会了游泳和撑竹排,所以男丁水性很好,搞水运人多,撑竹排、艄木排的人以桂龙坊最多。一旦发生洪水,水上漂木多,因而数十条竹排撑往上游“岩头雷”(现三明学院三元分院)冲向惊涛骇浪,捞取或用钉扣钉住漂木,奋力划向河岸,一般在太保亭岭靠岸,然后抬运到家,锯劈后晒干成木柴。桂龙坊乡民除了从事种植业外,从事水上艄排运输业的也不少。古三元交通闭塞,沙溪河为一天然运输水道,竹木、红菇、香菇、明笋、纸张等土特产品都是经排工艄排至延平、福州后转运到上海、江浙等地。也有几户专门从事捕鱼作业者。种植业除了稻谷、小麦、大豆外,桂龙坊人擅长种植西瓜、甘蔗等农作物。民国时期由林锡孔在龙洲种植的“孔”字号西瓜最有名,又大又甜又脆,大的一个就几十斤,一个西瓜笼仅装一个瓜。由于林锡孔对西瓜成熟度把握十分到位,对前来订购西瓜的瓜商问其哪天出售,就选摘哪些西瓜,因而引来永安、沙县、延平等地的瓜商来订购。

(本文作者系原三元区水利电力局副局长)