■ 陈 则 慧

从1959年开始,10余年间,上海援建三明的大军源源不断向大山中开拔,上海三星糖果厂、奇美内衣厂、金属制品厂、傅振兴五金厂、永生第十二皮鞋厂、永昌五金厂、纺织厂、玻璃厂、印刷厂等18家上海轻工企业陆续迁入三明,先后向三明输入了大量的知识分子、管理人才和熟练技工,为三明工业体系调整和小三线建设作出了重要贡献。

三明胶合板厂

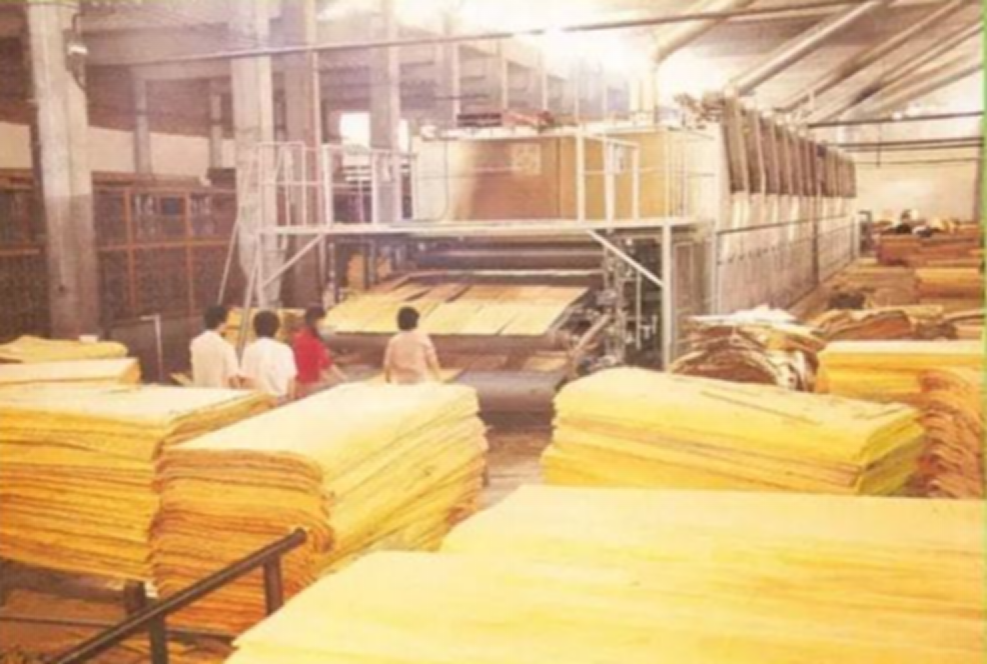

坐落于三明市新市南路的三明胶合板厂,笔者记忆犹新。兴盛时到厂里采风,从机声轰鸣的车间到堆积如山的贮木场地,一片欣欣向荣;到了2007年,该厂的生产车间已经搬迁到了三元区远郊的吉口村。

三明胶合板厂前身是上海市木材工业公司下属的泰昌胶合板厂,主要生产915×915两种规格的层压板。为“红双喜”牌乒兵球拍提供板料(“红双喜”牌乒乓球拍是出口产品,也是我国乒乓健儿钟爱的球拍)。那时的泰昌胶合板厂全厂职工280多人,由于当时正值国家暂时困难时期,原木供应不能正常从东北运来,故生产不很正常。为了响应“备战、备荒、为人民”的号召,支援福建的“小三线”建设,上海市委决定搬迁一些工厂到福建,泰昌胶合板厂也在其列。木材工业公司党委找了厂党支部书记兼厂长董官林谈话,董表示服从组织决定,要努力做好工作。但因正值“文革”时期,思想工作很不容易做,经研究后,决定先派人去福建三明实地考察,当即由董官林书记带队,新提为副厂长的陈树心和老工人代表杨聘伊参加,先期到三明实地考察。(图为曾经的老厂门)

先行者回沪汇报后,1967年4月该厂动迁,1967年5月,第一批168人,在董官林书记率领下,分乘两个硬座车厢,从上海北站起程迁来三明,随后,设备也陆续到厂。为了便于供应原木和管理生产经营,企业向省里申请并得到批准,隶属森工系统,由三明黄沙森工局领导,更名为福建省三明胶合板厂。他们到三明后,由市领导陪同去福州找了省计委、轻工业厅和省森林工业局等有关部门,受到这些部门领导的热情接待。因为福建那时还没有生产胶合板的企业,而茶叶箱及其他一些产品又十分需要胶合板,所以有关部门都表示希望及早把厂迁来三明。三明市也积极行动,决定把在城关的市建筑公司加工厂厂址让出来,作为胶合板厂的厂址。经过3个月奋战,同年8月,用马尾松顺利生产出915×915三层和五层豆血胶的胶合板,填补了福建省胶合板的空白。随着生产的发展,1971年后,为适应市场的需求,企业进行技术改造,着手改小板为大板,从日本进口了旋切机,在上海木材一厂的大力支持下,配套形成了能生产大规格胶合板的生产线,经过近一年的努力,顺利生产出1830×915的胶合板,为开拓出口市场奠定了基础。产品质量连续五年获全国同行业评比第一名,胶合板和塑贴板均被评为省优和部优产品。“企鹅”牌胶合板畅销全国,每年还有出口任务,生产蒸蒸日上,企业年年盈利,不仅生产出了优质产品,还培养出了不少管理企业和精通技术的人才,为福建的木材加工行业作出了贡献。

到了上世纪70年代,因为胶合板厂不断扩大,需要征用土地,跟城东大队的关联就特别多了。国营的胶合板厂催生了两个厂:一个是国营带集体的,叫“综合厂”;一个是城东大队与胶合板厂联合办的,叫“联营厂”,从1975年开始到1981年正式成立。约1991年-1992年,“综合厂”与“联营厂”合并,到21世纪20年代再改制成股份制。城东大队的农民,后来是城东村的村民,其中的30后、40后、50后甚至60后、70后,好些人在“联营厂”完成从农(村)民到工人的华丽转身。笔者的两个老友,一个是胶合板车间的女工陈翠英,在2000年后退休,因为是特殊工种,退休提早了五年;另一个就是开头提到的阎祥明,1969年从福州到沙县插队的知青,1975年从沙县梨树公社中堡大队选调到了胶合板厂,在制胶车间直至下岗。记得是2008年后他领到了买断工龄的14万元。因为没有技术活,买断工龄后只能四处当保安。后来领到了退休金,却爱上了当保安的活,他说,闲着也是闲,多点收入,活着也滋润。

不久前我碰到陈翠英,她对我说,老厂靠河边仍留有一处作为“胶合板厂退管办”,还负责管理原先的退休人员,虽然厂没有了,但年节还对他们给予慰问,若百年了,还有单位的人悼念送行,挺好的。

1989年三明胶合板厂改建为三明人造板总厂,1996年改制更名为福建省三明人造板有限公司,1997年由永林集团公司兼并。(图为锈迹斑斑的龙门吊下人去场空)

福建第二新华印刷厂

三明,由工业出身、因工业辉煌。1957年岁末,三明重工业基地建设正式拉开序幕。1959年底,三明重工业基地已初具规模,基本建成三明钢铁厂、三明化工厂、三明重机厂等企业80多家,一座新兴工业城市的雏形已经显现。然而,一座新兴工业城市只有重工业没有轻工业,是不完整的。为改变三明经济结构,调整轻重工业比例, 1959年至1970年间,上海迁入三明的企业共18家,落户职工及家属近万人, 占当时三明非农人口的10.1%,正式拉开了三明轻工业发展的序幕。

长宁印刷厂迁明之前,曾建成三元印刷厂,是1953年前三明建设初期从福建省建瓯水吉迁来的一个只有4个人连同家属共10人的小印刷厂,与三明个体户宋锡卿的文具店合并而成的小厂。其时印刷厂位于城关海关斜对面的老厝火烧坪上,后又迁往城南德顺庙的旧址,即现在的南方大酒店后面。当时是以学生簿籍为主要业务的印刷店。自1953年始,为解决县政府通告、布告等机关榜文印刷问题,三元县政府赞助人民币300元,购得手摇平台石版印刷机一台。1956年10月与迁入三元的建瓯县水吉印刷厂合并,成立三元印刷厂,移址原城南村部。合并后员工24人,印刷设备6台,仍手工操作。1958年,三明重工业基地动工,福州、泉州等地一批印刷技术人员奉命调入三明,加上就地招收部分员工,全厂职工增至85人。因报纸印刷成为主要业务,而易名为三明人民日报印刷厂,厂址迁入三元县城关沙洲路。此后,上海援建大军的到来,当地的印刷厂正式与上海长宁印刷厂联姻,后来共同孕育了福建第二新华印刷厂。

据原长宁印刷厂工会主席欧阳悬回忆,1960年10月的一天,厂长朱自初通知他开会,当天来到上海大厦三楼,与三明市轻工局副局长兼三明人民印刷厂厂长马骏、秘书陈华辉和轻工局向食品厂借调到上海工作人员老孙洽谈。中央决定支援福建前线,上海市委已同意将长宁印刷厂迁往三明。其时,长宁印刷厂职工50多人,机器设备有全张平台机、对开平台机、方箱机、圆盘机、切纸机等30多台,铅字近13吨。(图为1958年三明市印刷厂印刷的省建一公司编辑的报纸《建筑兵》)

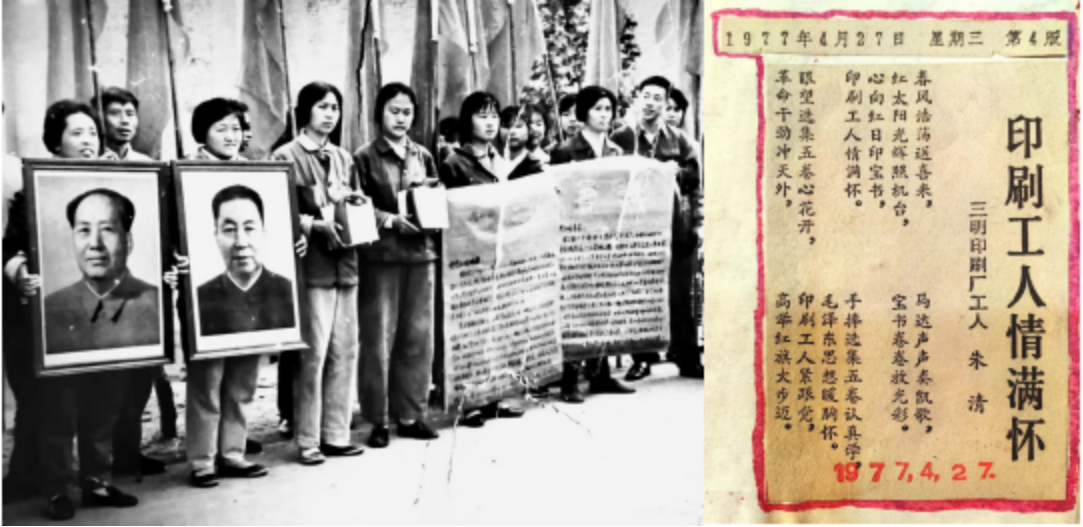

1960年11月,先期由欧阳悬带领40多人乘火车离开上海,此外还有家属29人。到三明时,他们看到火车站仅有一间小房子,经过坑坑洼洼的石子路,踏上过河的浮桥时,一些女人吓得双腿直打哆嗦。长宁印刷厂落户三明后与三明日报印刷厂合并,成立三明日报印刷厂。厂房就在城关海关斜对面的老厝火烧坪上,后迁往城南大庙,即德顺庙旧址(今南方大酒店)后面。首任书记张光,厂长朱自初,厂内职工172人。随之而来的国家三年经济困难,裁员50%,只留职工86人,过半机器处于闲置状态。1964年,招收合同工,人员增至117人,并购置设备,组建图版印刷车间,发展各类商标印刷,第一次自排自印省人民出版社出版的《古汉语的学习和教学》书籍,年生产力达1555万印。(左图:厂领导和工人代表迎接《毛泽东选集》(第五卷)印刷模板。右图:朱清(曾任将乐县政府县长、后升任福建省文明办主任)诗作刊发于1977年4月27日《福建日报》“武夷山下”专栏)

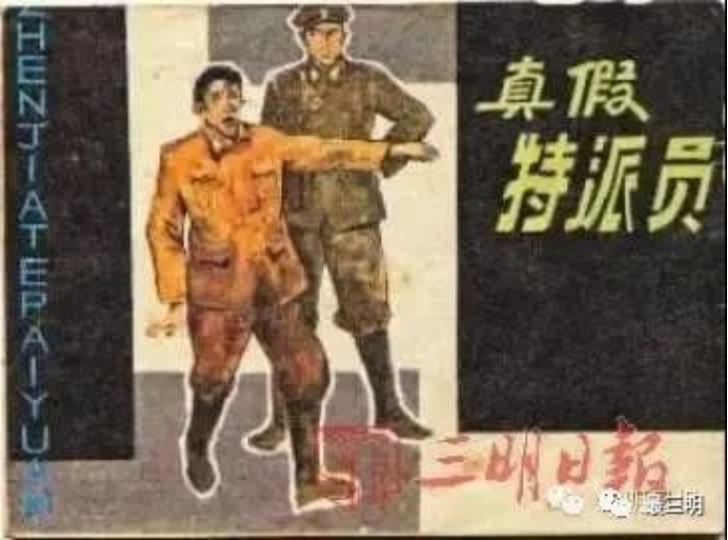

1967年位于新市中路省印刷战备厂厂房划归三明日报印刷厂,原厂址迁出城关,定址新市中路70号,改名为三明市印刷厂。省出版总社支持三明市印刷200多万元,建成书刊、胶印车间,一批退伍军人、大中专毕业生进厂,企业生产能力大幅提高。1974年,全厂职工357人,固定资产262万元,零件印刷5124万印、书刊印刷1.87万印,胶印印刷5.1万色令,实现利润43.67万元。(图为上世纪80年代三明市印刷厂的印制产品,其中,《真假特派员》连环画,由三明人撰文绘画,在三明印刷出版发行,作为三明第一本被印超过34.03万册的“小人书”,曾是几辈三明人共同的美好记忆。)

1967年因出色完成《毛主席语录》印刷任务,受到上级表彰,职工马兆虎被选为国庆赴京观礼代表;1975年,三明市印刷厂被授予全国群众体育先进单位和省军区民兵先进单位,赵树生代表全厂出席全国第三届运动会,并参加观礼、宴会;1979年,三明市印刷厂被授予大庆式企业。

1976年,印刷厂招收知青100余名,全厂职工增至450人。1979年,印刷厂召开第一次职工代表大会,全面加强党组织和工会建设。1980年设厂党总支,车间设党支部。1986年,实行厂长经济承包责任制。

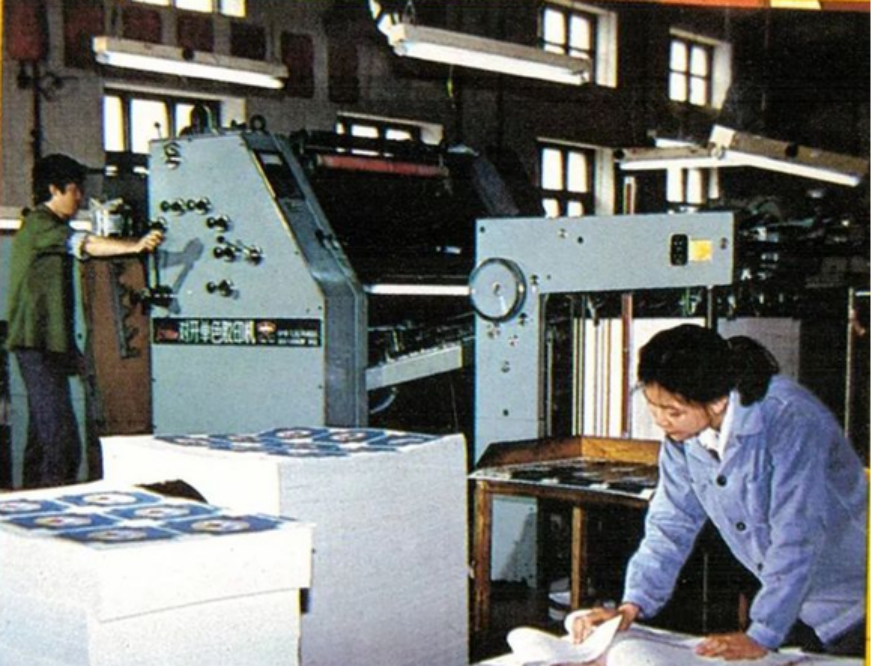

1987年,根据生产需要,购置JJ204自动卷筒纸胶印机、JS2101型对开双面平版胶印机,引进PZ4880——01型对开四色胶印机,形成4条配套专业生产线和4大系列产品,尤其是彩色音标印刷质量居全省领先地位,企业被增冠为“福建省第二印刷厂”。(图为当年若是有一本彩色挂历挂在家中,那是多么的时尚。图中的女工正在为印刷年画挂历而忙碌。)

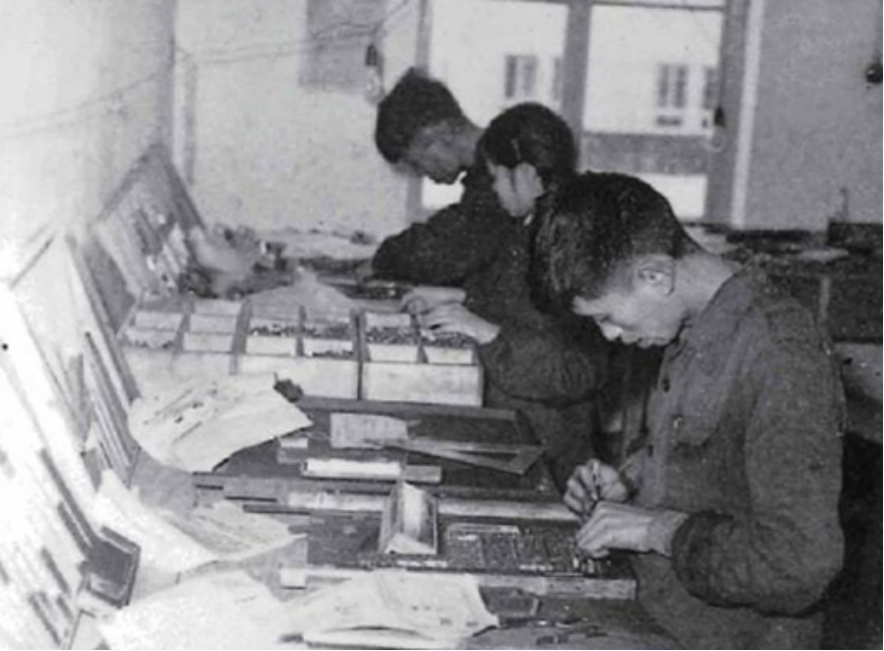

1994年后,三明市印刷厂共有印刷8种课本被国家新闻出版署评为部优产品,3种包装印刷被华东区评为优质产品、28种课本印刷被评为省优产品。1977年,该厂承接印刷《毛泽东选集》(第五卷)和华国锋主席像重大政治任务,带动了各项业务大幅增长,1978年企业实现利润112万元。(图为1960年12月,上海长宁印刷厂内迁至三明,工人正在排版报纸)

至1995年,零件印刷3683万印、图版印刷14766万印、书刊印刷9.1万印、胶印印刷14.4万色令;企业利税138.2万元、销售额1892万元,工业产值2628万元、固定资产净值926万元、固定资产原值1254万元。1996年1—11月完成利税180万元、销售收入1991万元、工业总产值2763万元、固定资产2169万元。同时,1992年共同投资180万元新建职工住宅楼2幢,计52套住房,建筑面积4600平方米;1993年投资19万元改造18套职工住宅,投资60万元改建建筑面积1800平方米纸张仓库一座;1994年投资240万元新建1幢职工住宅楼,计51套、建筑面积5000平方米;1996年投资几十万元改造厂大门、道路、办公楼和生活小区等。

1996年,三明印刷厂学习邯郸国企改革经验,按厂级、中层干部和职工持股,改制后企业增资扩股,改造技术,增添设备,生产能力进一步提高,职工收入明显增加。2000年,企业进一步深化改革,冠名“福建省第二新华印刷有限公司”,并改为职工全部持股,国有资本退出。但因民营企业不能承印出版物,省出版社不再向其提供学生课本、出版印刷任务,导致了700多人的印刷厂停工停产。据此,三明市人民政府工业领导小组决定暂停改制。随后,国家推动文化企业逐步放开,但国务院明确规定出版物必须国有控股51%,于是市里决定由三明市国有资产投资公司持有三明市印刷厂51%股份,其余职工股份转让给三明市隆翔贸易有限公司。2005年9月,三明市印刷厂正式改制为福建新华印刷有限公司,董事长杨黄河。(这是第二印刷厂的原址)

2014年初,因原址“三旧”改造,福建第二新华印刷有限公司生产车间迁入三元荆东工业开发区,企业一度下调生产经营,职工人数约六七十人。2019年后,由于企业生产成本提高,印刷设备老化,加上疫情来袭,业务萎缩,连年亏损,于2021年8月通过处置设备、库存等,支付四五十名职工买断工龄及相关费用,企业停产关门。

曾经辉煌一时的三明市印刷厂没能在改革中华丽转身,在人们的唏嘘声中落下了帷幕。

也许历史的行进不可以侥幸的心智抗逆,更不能违反经济发展规律穷折腾。如今的下洋新市中路70号三明市印刷厂原址,已开发建成了华欣财富广场,新广场能否欣聚财富,市民也在拭目以待。

第二新华印刷厂和胶合板厂没了原址,胶合板厂成了新的城市建筑群“水岸名都”。而第二新华印刷厂,在三年疫情后建成了新的商圈。

新的商圈正孕育着新的生命,这也是老阿拉和老三明人的共同期待。

(作者系市文旅系统退休干部)