■ 邓友华 魏素凤

迁明前后鲜为人知的故事

1960年,华东局应福建省委的请求,决定从上海搬迁一些轻工企业到福建三明支援工业建设。这样,后来合并成三明市标准件厂(以下称“三标厂”)的三个厂,在1960年下半年时先后陆续迁往三明。

人少好迁的小厂像虹口螺丝厂(这是个里弄小厂,只20多人,负责人是陈惠珠)很快就在1960年9月搬迁了。

人口中等的傅振兴五金厂随后也搬了(“傅振兴”不是一个人的名字,而是公私合营前由祖孙三代的姓名组合而成的一个招牌)。该厂是1956年对私改造期间由几家小五金厂合并而成,厂址上海河南路197弄5号。1960年10月,由厂长包荣福带领少数职工和家属先来三明。同年12月,剩余的全部职工及家属随同迁厂的机器设备来三明。

而人稍多点的中国金属制品厂是在1960年底至1961年初搬迁的。该厂以前的老板之一是“一只手”陆谋俊。陆谋俊是上世纪10年代中期出生的人,年少时就进私营工厂当学徒,他勤奋刻苦,好学上进,深得师傅和老板的喜爱。在他还是青工的时候,有一次工伤事故,皮带将他的手臂卷了进去,断成三节,但皮肉还连着。他自己挣脱了出来,另一只手捧着断臂从车间里走出来坐黄包车去医院。他的师弟和大家见状忙陪着送他去医院。到了医院就要截肢,截下来后因老年人说人死时要全尸手臂没扔掉,用生石灰包着挂在上海家中,一段时间就换上生石灰,一直到上世纪八九十年代他去世时,他在上海的儿子将那断手臂带到三明来和遗体一起火化,这已经是后话了。陆谋俊只剩一只手以后,在乡下过着很艰难的生活,但他也得面对这样的生活呀,所以他去扛盐维持生计。他的老板看不下去了,就找到他,说:“我给你一笔钱,你去办个小厂,你办得起来就最好了,办不起来我以后也帮不上忙了。”陆谋俊就拿着这笔钱去创业办厂,结果还真给他做起来了。当时的民族工业起步阶段大体都是家族式的,像“一只手”这样的私营小厂就更是了,差不多是家族、亲戚和同村的圈子,估计到公私合营时,有几十人的规模。

而据余震岳介绍:该厂前身是1940年何氏兄弟开办的一个小厂,解放后生产有所发展,公私合营时的资产将近20万元,职工50多人,合营后为上海市重工业二局建筑五金公司属下的中心厂,生产铰链、合页等建筑用小五金,那时的公方代表是许荣培,工会主席是束国先。后来生产发展了,出口任务又大,原定要在上海浦东扩建新厂,因国家暂时困难而暂停。这时,就成为首批搬迁三明的工厂。

1960年12月12日,上海市有关部门做出了决定,厂党支部书记束国先接通知后,立即带了两个人到三明实地察看。这两个人中有一位就是“一只手”的师弟顾鹏飞。抗战期间,国民政府雇了很多轮船将上海的工厂搬到重庆去,他就是随着前老板的工厂去重庆的一员。因为他走南闯北见多识广,所以束国先要带他一起来三明看看情况。当时该厂面临两种选择,一是来福建三明,二是到安徽某地。顾鹏飞是真有见识,他给出的建议是到三明,这里起码有大米吃,束国先也是明白人,自然听进去了。从此决定了他们及家属今后有大米吃的命运。

束国先一行3人于12月20日左右回到上海后,立即召开支部党员会议统一思想。在完成出口任务后放假几天,做好举家迁厂的准备。1961年1月12日,全厂职工及家属包括在其他单位工作的配偶到厂里报到,那时厂里已有职工120多人,加上家属和在其他单位工作的配偶,迁厂总人数达300多人。由于人数比较多,家属中有老有小,春节又快要到了,为了能安全迁厂,厂里派了4名党员两名团员提前到三明,安排第一批迁厂人员到三明后的食宿等工作,交通工具由福建省驻沪办事处负责联系安排一节硬卧车厢和一节硬座车厢。1月23日,由党支部书记束国先带领第一批搬迁职工先走,副厂长袁仲熙留在上海带领第二批人员负责装运设备材料和行李。”

据三标厂的一位“迁二代”说,听老一辈人讲,当时有人在火车开到来舟时,下车看到荒凉和简陋的样子,就不往前走了,而是选择了返回上海。如果此说属实,那应该是出现在第一批人中的现象,可见当时两地的落差之大。

初到三明的金属制品厂职工,受到三明市机械工业局局长贾元兹等同志的迎接。他们从火车站步行到城关,许多人第一次见到横卧在沙溪河上的浮桥。他们在汽车中心站对面的螺丝厂简易宿舍里暂时住了下来,由于住房太少,不少人分散住到了皮鞋厂、粉干厂等好几处地方。在安顿下来以后,贾局长对束国先同志讲了把螺丝厂并入金属制品厂的意见。螺丝厂是小厂,一下子增加那么多人,水、电都成了问题,厂房和宿舍也没有建好。他们自己动手,从汽车中心站的水井安装水泵接通水管,又砌了“老虎灶”,职工和家属有了开水供应,又把电力线接上,这就可以“安度春节”了,也有了起码的生产和生活条件。在春节前几天,第二批迁厂人员在袁仲熙副厂长带领下也到了三明。接着,家具和行李也到了,没有汽车,全厂职工人人参加,到火车站去抬行李。春节一过,设备陆续到达,闵行电机厂支持的40台电动机也到了,汽车中心站支持了汽车,职工就自己动手装卸设备。因为运输工具不足,几十箱生产上用的模具,都是靠大家从火车站抬回来的。安装冲床等设备没有水泥做基础,就用枕木架起来作临时基础,这样就可以先生产了。生产上用的氧气供应不上,就主动帮助三明化工厂修复氧气瓶上的气阀螺丝,有了氧气瓶,供应就解决了。从此与三明化工厂建立了协作关系。厂里还主动为三明重机厂和铁路系统生产非标配件,为他们解决了难题。在当时生产方向未定的情况下,金属制品厂主动找活干,靠自己的努力,闯出了一条路。

上海傅振兴五金厂迁来三明,与原三明市五金厂合并成为新的三明市五金厂,厂址在三元富兴堡,隶属市二轻局。五金厂当时的条件也很艰苦。在1961年时,主厂房金工车间还可以,各种机器安装其中。翻砂车间是一个四面通风的厂房,装配车间是油毛毡与毛竹搭盖的简易厂房,办公室、职工宿舍、食堂都非常简陋,上海去的部分职工和家属暂住在皮鞋厂的宿舍,有一幢砖木结构的二层宿舍尚在建造中。

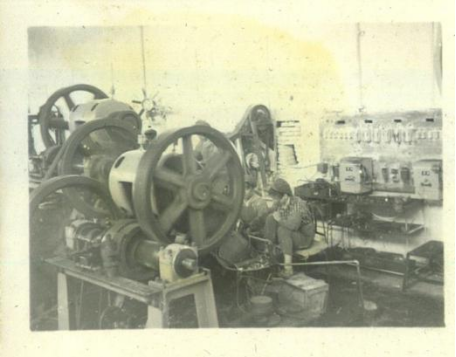

1962年,国家仍处于暂时困难时期,工厂相继精简下放。市委书记张维兹把束国先叫去,要求金属厂要下放一批工人。束国先坚决不同意,竟敢顶撞市委书记:“我把工人和家属从上海带来,就必须对他们负责!”见实在没有办法压缩,市领导也松了口,问厂里能不能自己养活自己,做到不亏本?束国先应承下来,立即回厂里开了支委会研究,提出三点意见在职工中展开讨论:一、千方百计去找生产任务,人家不做的我们要做;二、节约开支,厂里把费用压下来,只保工资;三、如果一时发不出工资,就暂时先欠,大家可以在食堂吃饭,记上账,以后再结算。在困难面前,全厂统一了思想,决心苦干。到三明化工厂去运氧气,不用汽车用板车,固定两个职工绕道列东大桥到化工厂去拉,上下午各一次。生产上用的小设备,能够自己造的,决不依赖他人。红印山宿舍区的土方,都是清早或晚上组织职工在业余时间去开挖,经常加班加点,厂里没有什么报酬,这样苦干了一年,终于盈利8万多元,当年,金属厂的举措堪称壮举!(图为工人师傅在操作双动压力机)

脚跟站稳了,逐渐迈开了脚步。厂里不但形成了螺丝螺帽的生产线,还开发生产铁皮锁和钟牌铁包锁。1963年,在省里的支持下,又着手筹建铝制品车间。生产铝制品新增的一台40吨拉伸机到了,在运回厂里时,因为机身重10多吨,下洋的公路木桥承受不了,就自己动手用木料去加固木桥,让平板车安全通过。生产铝锅用的卷边机、打眼机等小设备,全部自己制造。只用了三个月,不同规格的铝锅就生产出来了,填补了省内的空白。厂里的机加工能力比较强,不仅承担了几个大厂的非标配件,还服从全局需要,接受军工产品的任务。厂里曾先后组织精干的技术力量,为260半自动步枪制造了部分模具,还试生产六○炮瞄准镜,后来还用了五个月时间,制造460高射机枪的部分模具,保证了高射机枪按计划打响。当时的金属制品厂,生产任务是多方位的,这为后来的发展奠定了扎实的基础。

金属厂三个老师傅

与“一鸡四蛋”的故事

三明市档案馆里有张馆藏历史照片,展现了上世纪六十年代初金属厂在这块土地上的所在位置。老照片右侧中间的白房子是三明一中当时的教室,下方像庙宇的房子应该是庆龟观的道庙,上方那排大树附近是金属厂。这个抗战时期容纳江苏学院的地方在上世纪五六十年代承载了新的历史任务;而左侧最边上的烟囱是机砖厂的,过来一点在中心站货车队对面,就是以前的螺丝厂、后面的金属厂螺丝车间的位子。

“中国厂”(金属厂老人们对中国金属制品厂的简称)迁来三明时来了三个顶级的老师傅,在1955年评级时就已经是八级工了!工资是100多元的。在后面的发展过程中,三明市金属制品厂“一鸡四蛋”,演生出了四个厂,除了头一个光学仪器厂是派新一代科班出身的技术干部林忠叶师傅去主持的以外,后面的三个厂大体是一个老师傅去一个厂。

这三位老师傅分别是沈顺兴师傅、万道生师傅、顾鹏飞师傅。

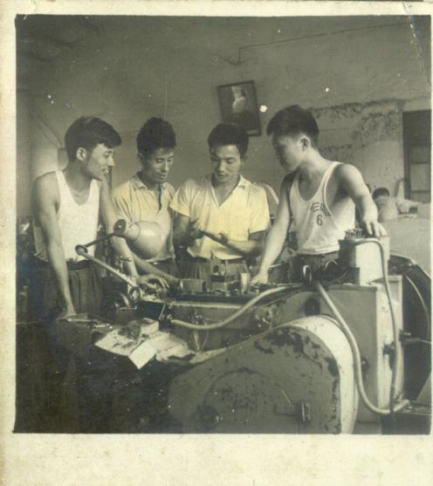

到了上世纪六十年代的“经济恢复时期,金属制品厂经过几年的努力拼搏,形成了铁包锁、标准件和铝制品等几条生产线,从翻砂铸造到车、锻、铣、磨,加工能力基本上是配套的,又有一定的技术骨干,企业管理也不错,成为三明市一家颇具实力的工业企业。可惜的是,原有的几条生产线中,由于计划经济的限制,商业部门不收购铁包锁,虽然上海、江苏等地有市场,但厂里不能自产自销,已经形成的铁包锁半自动生产线就此停止了生产,后来整套设备移交给二轻部门,也因种种原因没有继续生产。铝锅的命运也差不多,也曾经因为商业部门不肯收购而受到影响,不得不调整人员生产313厂的手榴弹箱上的搭扣和手榴弹金属环。面对当时的情况,厂里在省、地、市领导的支持下,凭借自己的实力,积极寻找机会去开发新产品。”(图为技术人员在Z12-4冷镦机试制新产品)

1966年初,省里决定发展新兴工业,在市里的统一规划下,厂里接受了批量生产六○炮瞄准镜的军工任务。上级要求单独建厂,厂里就于1968年分出40多人,配上比较强的技术骨干,利用富兴堡往中村方向去的一处部队营房,组建了三明市光学仪器厂。市里用一流的进口设备装备了光学厂,又调配了光学专业的大学应届毕业生,以适应军工生产的需要。这是母鸡生的第一个“蛋”。

金属厂原来生产的螺丝螺帽是非标准的,为了生产符合国家要求的标准件,厂里自己制造了搓丝机、滚丝机、攻牙机等多种专用设备,还添置了35吨冲床、60吨冲床及摩擦压力机等大设备。这也引起省重工业厅的重视,要把省内的标准件生产定点在三明,也列入新建项目,拨给专款。为此,市里在富兴堡靠近光学厂的地方划出了土地,开始了标准件厂建设。同时,厂里以本厂为主,在上海有关厂的协助下,制造了可以生产大规格标准件的双动压力机。1969年,在厂房和宿舍建好后条件已经成熟,市里决定把金属制品厂的标准件车间人员和全部设备,配上管理干部共140多人分出去独立成厂。这是母鸡生的二个“蛋”:三明市标准件厂。沈顺兴师傅就分到了三标厂。

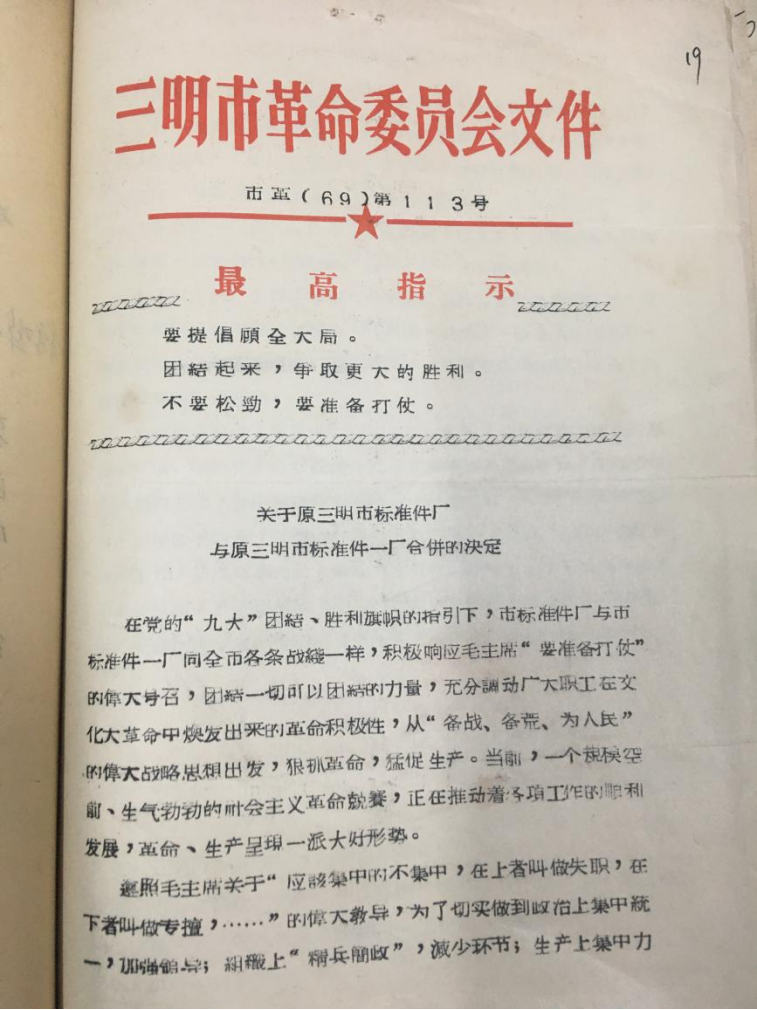

花开两朵,另表一支。这时的三明市标准件厂是和原五金厂合并的。据陈祥荪师傅回忆:“五金厂此前生产了两种铁皮锁,可百货二级站不收购,这样厂里只得转产试生产煤油炉,虽生产销售了一部分产品,但因缺乏经验和专业生产设备,产品没有成功。此时,厂里一时无目标,困难重重,只得将部分厂职工借调到三明市食品厂工作。后来省里决定全省生产脱谷机的螺栓及垫片由五金厂负责生产。这时全厂才有了好转,但生产螺栓主要的机器搓丝机无着落,后由三明钢铁厂机修车间协助,五金厂的钳工周凤生和潘建华等全力投入,终于造出一台搓丝机,解决了生产急需。”而据邵成师傅回忆:“1968年,三明市五金厂打报告给省机械厅生产处,反映五金厂是国营企业,也在生产标准件;同时专门向余震岳市长汇报此事。三明市领导高度重视,考虑到金属厂标准件车间与五金厂标准件生产部分合并,将有利于企业发展壮大。三明市领导决定两厂合并,并任命以侯水泉为首,余式祘、马叔满、宋景荣等组成企业领导核心。”此前,好些文章和资料都写是“金属厂标准件车间与五金厂标准件生产部分合并”,而傅振华的表述是:“由金属制品厂的螺丝车间即对外名称‘三明市标准件厂’和‘三明市五金厂’改名为‘三明市标准件一厂’合并成立的。”傅振华此说属实。据黄广昌先生考证:三明市五金厂前身为上海市傅振兴五金厂,1967年7月企业更名为三明市标准件一厂。1969年11月,与三明市金属制品厂标准件车间合并成立三明市标准件厂。而且,五金厂合并的不是部分而是全部,再分出去是后面的事。如黄广昌所载:“1972年1月三明化工机械厂办拉丝、制钉厂(家属办厂),并入三明市标准件厂。次年,将三标厂的拉丝、制钉车间分立单设,重立三明市五金厂。”这是后话了。而他的“金属制品厂的螺丝车间即对外名称‘三明市标准件厂’”也非虚言,有历史档案可以证实:当时三明市革命委员会为并厂下发的文件标题就是《关于原三明市标准件厂与原三明市标准件一厂合併的决定》。

再说回金属厂。“1968年,厂里又接受了省、市下达的试制活络顶针和卡盘的任务,这种机床附件虽然东西不大,但精度要求高,从铸造、机加工到热处理,生产难度较大。为了省内机械工业的配套,从全局出发,厂里甘当配角,埋头苦干,自力更生制造土机床,并配齐了热处理设备。省内生产的机床,急等卡盘配套,厂里就集中力量先生产出了四爪卡盘和三爪卡盘,然后生产活络顶针。当批量生产的合格产品出厂时,全厂为之振奋。生产方向已经确定,1973年,金属制品厂改为机床附件厂。这是省内唯一生产顶针和卡盘的专业厂。就在1973年,市里又决定把厂里已经有一定生产规模的铝制品车间分出来独立成厂,定名三明市铝制品一厂,由储水根担任支书,罗文娟担任副厂长,划归市二轻局领导。母鸡又生了一个‘蛋’。”顾鹏飞师傅就分在铝制品一厂。顾鹏飞师傅去世后,他们厂第一次分房子,还特地分一套房子给他的家属。厂领导还对工人解释说:他为这个厂贡献很大,我们今天多少产品都还是用他的技术,他为这个厂干了一辈子,一套房子都没有得到,现在有房子了分一套给他,你们不要有意见。这个故事,充满了上辈人浓浓的人情味。

万道生师傅就留在机床附件厂。后机床附件厂又更名为冷气机厂。

金属制品厂的“一鸡四蛋”,在三明建市初期工业史上,是特别能体现“起步与发展特点”、也能展示“上海的技术力量对三明工业的帮助特性”的精彩故事,因而经久不衰,流传久远。

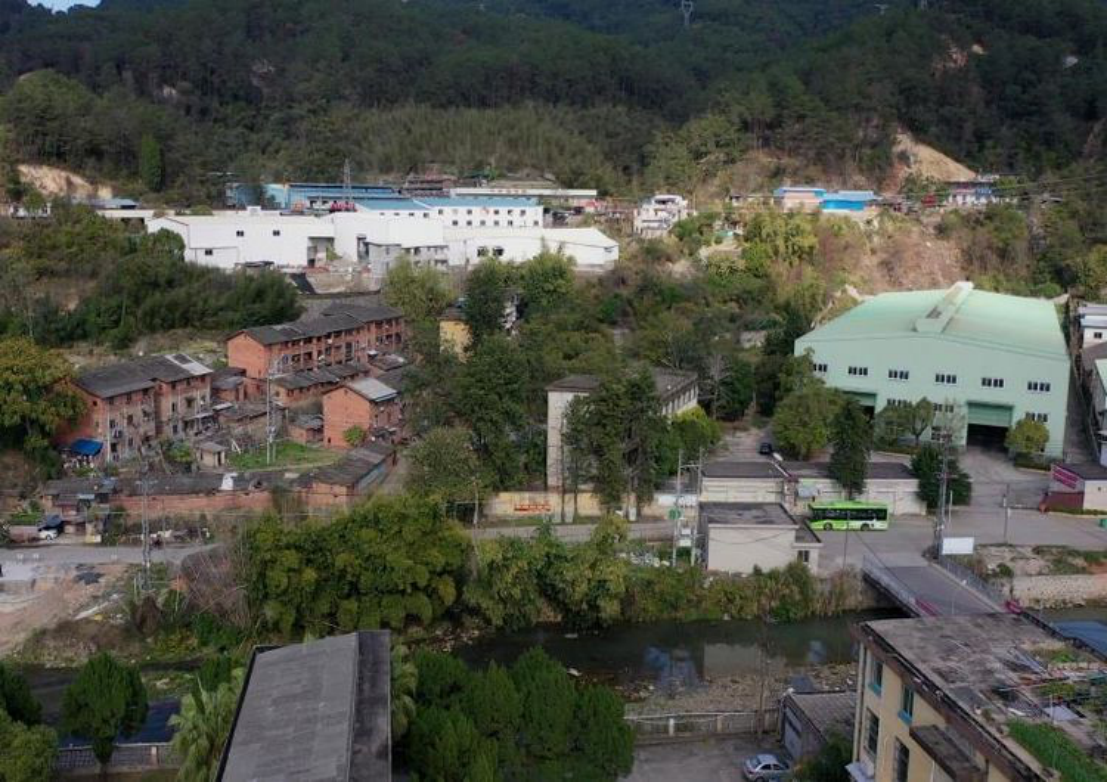

三标厂的土地变迁

据陈景润的初二历史老师、台湾著名学者、教师邓新圆老先生的记述,东牙溪是叫东岳溪,因在本地方言中“岳”与“牙”同音,是被后来没文化的本地干部写成了东牙溪。他在《闲话故乡习俗》中曾写过:三元“原为黄姓聚居之处。黄氏曾经出过驸马爷。是时黄姓族盛丁繁,威势显赫。不意竟因细故而招致灭门之祸,庄园宅院均遭盗燹焚毁。代之而起者为邓林李诸姓。”邓老先生所说的“黄姓聚居之处”就是本地人所称的“黄墩巷”,位于东牙溪入口附近的东霞新村一带。据传,“黄墩巷”早在唐代时就非常繁华,是水陆交通中心和人气旺盛的物资集散之地,码头、商船、商铺、古街等,已形成独特的传统风貌和空间格局。在遭受变故后逐渐东移到现在三元城关的位置。

三明市区的地形最能体现一河两岸的河流文化。无论是大的沙溪河,还是小的东牙溪,都是如此。1958年的大建设是在沙溪河畔建带状的新兴城市,东牙溪富兴堡地段的两岸也成了工业区。如前所述,在上世纪六十年代末,三标厂只能选址在东牙溪的上游。

从中村一路沿着山脚流淌下来的东牙溪是非常美丽的。流到三明光学仪器厂以上的河段时,有一座酷似乌龟的小山卧在河中间。到了三明光学仪器厂以下的河段,就是平缓的了。旧时的铁道和公路不像后面的高铁和高速公路是高架桥、深挖洞,凌空钻山而过的,只能鸟瞰大地群山,那时几乎都是沿河顺着山脚走,所以能尽显出河流微观的美。上世纪六七十年代的三标厂与东牙溪就是如此。

三标厂在建厂时是1969年,距离1958年铺开来在带形盆地上“画最新最美的图画”已有十年多了,前面的好地段几乎全被各大厂给“占领”了,只留下边边角角可供选择。厂里选址时选了几个地方,其中之一就是下洋开关厂那个位子,可能是那里不够大,就只好退至富兴堡工业区以外,在边缘的边缘选一块地方跟边防哨卡似的三明光学仪器厂作伴了。

据说,厂区公路边红冲车间对面的钢材库是建厂以前就有的建筑,选址以前就在那的,有人说是劳改农场。此处地名在本地话中叫“白石”,以南侧上方山脚下有白色的石英石而得名。是否做过劳改农场不清楚,但曾经是“四类分子”集中劳动的地方。陈景润的初二历史老师邓新圆老先生1948年去了台湾,他的大陆妻子成了“台属”后来就来这劳动,有事都不能回家。那建筑建厂时留了下来,后来张武甲师傅和丁德娥阿姨就在这上班。到了上世纪八十年代初,这里是二厂,做过办公室、仓库和食堂。因建厂时没拆除这幢也是红砖房的建筑,厂区公路西侧后来盖的车间就不是一排对等的,而是不规则地见缝插针似的。二车间就是典型的例子。

三标厂的布局大体呈“上”字形,上面那一横是紧邻中村公路的厂门口进来的路,中间这一竖是厂区的大路;在这一竖的左侧,梯田似的排列着几个红砖墙的车间,从上到下依次是电镀车间、金工车间、成品仓库、机修车间、攻牙车间、红冲车间;这一竖的右侧是顺着大路盖的钢材库,它的背面即底下一横右侧的上方,是二车间。这一横下方,是食堂、球场和职工宿舍等生活区。

三标厂的这排车间建筑样式和规格是一样的,每幢约12米宽、50米长,在24墙的每隔4米的砖柱上,架着用三四十公分粗的杉木锁制的三角架支撑着“人”字形屋顶,上面铺着瓦片。每幢在靠大路边这头的山墙中间开一个大门,然后在两侧每隔三间的位子开一个侧门,每幢的两边都有两个侧门。其余就是高大的窗户。一眼望去,三标厂的这排车间,极具上世纪六十年代的建筑特色。

这排车间里面全是打通的一大间,只有成品库这幢根据需要在里面隔成三下。从山墙的大门进去十几米这一段是成品库;在三个窗户之后用铁丝网拦着,在第六个窗户之后,再从中间用一道“L”形砖墙隔开,左边更大的地方是材料库,右边更小的地方是工具库,分别从里面两边开着的侧门出入。

到了1975年,这时的三标厂将原厂门口外面的“S”形公路上方的那急转弯取直,把公路改成完全贴着河道走,这样,原来厂门口对面那一大块堆钢材的空地就盖起了高大的拉丝车间。在“上”字形底下那一横的右侧加长了许多,到公路边上再砌了两个大砖柱,装上钢制的新大门。在新大门的南侧盖上单层的值班室,背后再盖起一排的车库,跟拉丝车间对接。这样,原来厂外的公路成了厂内大路,“上”字形多了一“I”成了类似的“H”字形。

在新大门的北侧,挨着食堂盖起新的办公楼。上世纪七十年代的建筑已经不是六十年代那种红砖房,外墙勾缝的了,而是砖混结构、外墙粉刷的房子,而且走廊大多是在中间的,层高也出现了不少四楼的了。像在列东盖的政府大楼,还是五层的呢!但三标厂没那么大,盖的是三层的。在办公楼大厅旁边的路边上,还特地建了个砖混结构的宣传栏,在上面根据批林批孔运动的需要做政治宣传。

三标厂自力更生事迹

三标厂建厂初期,正值文革时期,所需资金不到位,生产设备奇缺且不配套,难以形成生产规模,严重制约了企业生存和发展。技术科的邵成师傅持一机部下拨的机床设备指标,奔赴山东省淄博、乳山和陕西省西安,到有关厂家订货,均被告之没有正常生产,无法供货。

这种严峻情况势必只有靠自力更生,自制专机设备来填补空缺。这一想法得到厂领导支持和全厂员工认同。于是,由技术科策划牵头,确定项目,选择提供图纸,制订外协件、外购件计划,生产科大力支持,机修车间承担零件加工组装,其他部门密切配合。就这样,一切迅速付诸实施,自制专机攻坚战开始了。

首先是四台(二套)螺母双动压力机组装成功。它与六头攻丝机配套,形成了每月螺母200万件的生产能力,加上螺栓热冲设备和滚丝机、行梗车床等设备配套,顺利组建了一车间。

接着是C618车床5台,其床头箱主轴、齿轮和丝杆电机等均得到省机械厅配套支持,组装成功,性能达到设计要求,成为金工车间模具生产制造的关键设备。

二车间是三标厂精制螺栓和机螺钉生产车间。在6mm、4mm冷镦机没有搓丝设备的情况下,机螺钉不能正常生产。技术科对Z25-6搓丝机制造工艺做了充分准备,机修车间仅用三个月时间就组装了二台Z25-6自动搓丝机。紧接着,又在一年内制造三台Z25-4自动搓丝机,搓丝速度达到120件/分。这样,螺钉生产线的设备全部配套齐全了。二台Z12-12螺栓双击自动冷镦机顺利组装投产,使二车间的螺栓生产能力跃上一个新台阶。

上世纪70年代中期,三标厂领导准确判断用冷镦机生产螺栓,具有效率高、质量保证的优势,于是,交给邵成师傅和沈士兴师傅一个任务,制造两台12毫米双击冷镦机。

邵成和沈士兴接受任务后,立即赶赴浙江绍兴购买相关图纸,回厂后对图纸深入研究消化,进行复制。他们决定:双击冷镦机的大件由外协加工,小件和组装由机修车间承担。接下来,邵成和马明德同志分工,各负其责。邵成负责联系厂家,外协加工;厂里的小件制造由马明德负责。

当时,三明市各大厂均因生产任务饱和,不肯接受床身铸造这一外协任务。于是,邵成设法联系厦门第三铸造厂,将床身铸造交由该厂协作建造;曲轴委托上海重机厂3000吨水压锻造。经过协商,签订合同后,邵成持省厅介绍函赶赴上海,找到省冶金厅驻沪代表,由他下拨钢锭指标,然后持指标马不停蹄赶到上海金属材料第二供应站,请求将4支1.7吨单重的钢锭按规定时间运至上海重机厂水压机车间。整个事情办得非常顺利。

半年后,曲轴锻坯如期运至三标厂,由重机厂协作机加工,因其偏心距较大,该厂专门设计和制成夹具,在C650车床加工。当时齿轮15模数刀具一般厂很少拥有,且小齿轮15模数属大模数、小直径,一般滚齿机无法加工,省内只有三钢机修厂拥有这种滚齿机。等了两年,当该厂拥有15模数滚刀后才接受加工。

双击冷镦机床身机加工也遇到很大困难。三明化机厂只有一台单臂龙门刨,任务重,抽不出时间安插,因此拖了两年时间。邵成师傅心急如焚,往返该厂不下六七十次,反复进行联系落实。床身加工部位退刀槽小,不安全,为此,化机厂师傅们安装了保险装置,终于床身得以加工。但是,新的问题接踵而至。床身尾部模座位置需插床加工,三明地区根本无偌大插床。邵成与马明德同志商议,决定运回厂里,采用蚂蚁啃骨头办法,将5.5吨重床身置于平板上,找正、定位、紧固,将B650牛头刨安上轨道,让牛头刨在其床身作纵向运动,牛头刀架转一个角度作垂直运动……终于完成床身模架座置的切削加工。据了解,福州标准厂的床身是由马尾船厂加工的,如果拿去马尾船厂加工会影响整机组装进度,也要花一笔很大的费用,还不知该厂是否接受。就这样,三标厂自力更生,土法上马,依靠集体智慧,成功解决了这一制造难题。

万事俱备,双击冷镦机进入了最后的组装阶段。这项任务由机修车间彭西生、马明德团队完成,得到厂里有关部门的支持、配合。双击冷镦机组装后,经过调试、试生产和批量生产,其性能各项指标均达到图纸设计要求。双击冷镦机的诞生,见证了三标厂的发展壮大,为企业作出了显著的贡献。

材料改制(将锈迹斑斑的圆钢改制为所需尺寸的光圆,公差为0.02mm)是标准件生产的首道工序。建厂前的拉丝机已经不能满足生产发展需求。于是邵成师傅在设计思路上做以下改进:传动系统采A=630,i=48减速器闭式传动;链轮链板标准化;增加六头钳车,使其一次可拉6支元钢,提高拉拔速度30%。该机后来又作了二次改进,包括增加机身长度,使其能拉9m长元钢;更换了减速机A=1000、i=48;电机从22KW扩容至30KW,增大了链板节距和链轮模数,以适应大规格直径20毫米元钢拉拔。

1980年,双头盘元拉丝机组装成功,紧接着单头盘元拉丝机、轧头机配套成功,五车间的拉丝设备也配套齐全,再加上圆钢酸洗设备,其生产能力就满足了标准件生产需求,这些专机设备都是三标厂自行设计制造的。

经过10年多时间的奋力拼搏,三标厂共制35台专机,各条生产线的所缺设备得到了补齐配套,生产效率得到充分发挥。至此,三标厂成为集工模生产制造、材料改制、标准生产等功能于一体的齐全的标准件生产企业,其生产规模达到省经委、省机械厅对标准件厂的设计预期,成为福建省最大标准件厂、省行业组长厂、华东地区副组长厂。

三标厂自1975年至1979年是最红火的时候,笔者之一在成品库的扩张中就能看到其发展的轨迹。那时成品库从不满一大间只有几个窗户的库容,再到连机修车间的前半段也是,后面旧厂部办公室搬新楼,老楼给五金库,老五金库打通了给成品库。产品发往全国各地,特别是华东五省一市。笔者之一当装卸工时跟车跑遍了三明的各大厂和五交化与机电公司,在成品库工作时,货物发遍华东铁路沿线的几乎每一个站点。只有到了1980年重工业形势低落,生产的产品才开始滞压仓库,一大间放不下了,还放到车库去,再放到老食堂去。

迫于这种颓势,1981年初,另建个集体所有制的三明市标准件二厂,在整整三年后的1984年初才复又将国营与集体合并成一个厂。

三标厂,跟大部分小国企的运行轨迹一样,在2002年破产改制了。

建议把三标厂旧址

改建成迁明企业纪念馆

如今,东牙溪从入河口溯流而上的沿河两岸都在开发,三标厂留了下来好些旧建筑,这样的老建筑,以红砖房为标配,是竖立在后人面前最鲜活的记忆,建议将三标厂旧址改建成迁明企业纪念馆,成为三明独特的历史景观,让“迁二代”和“迁三代”们有个怀念先辈的地方,也让新市民知道前辈创业的艰辛坎坷。

(参考资料:余震岳:《忆三明市金属制品厂的迁厂前后》《当年的三明市金属制品厂》;陈祥荪:《迁厂初期的三明市五金厂》,卲成:《浅谈三明市标准件厂的发展历程及其历史贡献》《三标厂自力更生事迹》;傅振华:《迁明企业几代建设者,充分体现了那个年代中国工人阶级的风采――在上海迁厂59周年暨三明市标准件厂组建50周年工友大聚会上的讲话》;黄广昌编著:《三明回眸》等)

(本文作者邓友华系市政协文史研究员、原三明市标准件厂职工、原友华书店经理;魏素凤,女,三明市档案馆编研开发科科长。)