■ 龚人左 苏泽民

迎接解放 投笔从戎

抗日战争胜利后,饱经战火磨难的中国人民迫切要求建立一个独立、民主、富强的新中国。国民党政府与美国帝国主义相勾结,悍然发动内战,残酷镇压人民,贪污腐败,巧取豪夺,弄得民不聊生。富有革命传统的上海知识青年,在中国共产党领导下积极投入反蒋爱国学生运动,在上海大中学生掀起“赴南京和平请愿”“反饥饿、反内战、反迫害”“抗议美军暴行”“反对美国扶植日本”等声势浩大的集会抗议、游行示威,此起彼伏,波澜壮阔。毛泽东同志在1947年5月30日发表的《蒋介石政府已处在全民的包围中》文章中说:“现在又出现了第二条战线,这就是伟大的正义的学生运动和蒋介石反动政府之间的尖锐斗争。”

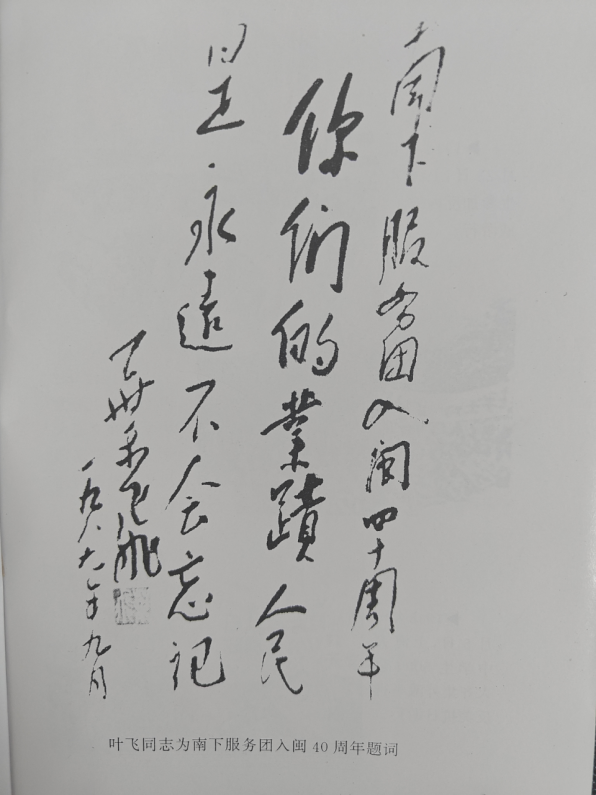

国民党政府在自己挑起的内战中节节败退。百万雄师过大江,占领南京,宣告蒋家王朝的覆灭。上海已“兵临城下”。上海各大中学生在地下党领导下,进行护校、护厂斗争,秘密散发印有前线捷报、解放军公告等内容的传单,稳定人心,保卫城市。解放军入城时,他们组织队伍上街欢迎,宣传新区政策,维护社会秩序。(图为叶飞同志为南下服务团入闽40周年题词)

上海大中学生在冲破黑暗、迎接解放的斗争中受到教育、锻炼。在闽西北参加过革命、建设实践的南下服务团中上海知青,解放前都程度不等参加过党领导下的进步学生运动,接受地下党的教育,成为积极分子,有不少同志是当时大中学校学生自治会、人民保安队、学生纠察队及各种文体社团等进步组织或党的外围组织的骨干,有5位同志解放前就在上海参加地下党组织。(图为胸章)

1949年5月27日上海市解放。5月30日中央决定实施“宜将剩勇追穷寇”的战略方针,从几方面进军,解放全中国。中央电令第三野战军立即准备南下解放福建。三野派第十兵团(司令员叶飞)执行解放福建的任务。同时,中央和华东局决定原华中军区司令员、华东局组织部长张鼎丞任中共福建省委书记、省人民政府主席,率领准备接管福建的党政机构的干部队伍和十兵团一起行动。解放战争的发展如此之快,当时准备的干部队伍虽有从华北老区太行、太岳地区以及山东、华中老区调来的经过革命锻炼、考验的骨干,但要满足福建城乡工作需要,还远远不够。根据中共中央组织部1949年6月11日“关于吸收大、中学生青年参加革命,加以训练,以满足新区干部所需”的电报,福建省委与十兵团党委经华东局批准,并得到陈毅市长和上海市委大力支持,决定成立中国人民解放军华东随军服务团(简称南下服务团),张鼎丞任团长。一经号召、动员,上海大中学校的热血青年踊跃报名,经审批,在很短时间内有2400多名上海知识青年参加南下服务团,出现了姊弟、兄妹、双胞胎姊妹,三姊妹一起报名南下的动人情景。仍留三明市的58位当时上海知青,参加南下服务团时平均年龄为22岁,最大29岁,最小15岁,解放前除个别在当工人,绝大多数在学校读书,其中复旦大学、暨南大学、同济大学、大夏大学、大同大学、上海法学院等大专院校(包括先修班、专修班等)学习占42.3%。(图为年月日,全体团员统一领到军服帽)

为了带好这支特殊队伍,省委精选了思想好、能力强、富有青年工作和知识分子工作经验的300多名地方、部队老干部到南下服务团担任各级领导和工作人员,建立了大队、中队、分队,组成了强有力的领导集体。为了把上海知青组织好、教育好、培训好和安全带到福建,他们倾注了大量心血。服务团还抽调300名解放军战士随团从事炊事、运输等勤杂工作。1949年6月底,2400名上海知青报到集中,开始过“抗大式”的生活。在上海时,听取了粟裕将军《目前形势》的长篇报告和华东局、上海市委其他领导的重要报告,进行学习。南下服务团在沪期间,有一部分同志调到长江支队(中共福建省委机关代号)陈辛仁大队新闻队和文工队,先行出发。7月19 日凌晨,身穿军装、佩有“华东随军服务团”胸章的全体服务团学员离开上海。在南下征程中,他们经受了敌机扫射、匪特袭扰,战胜了疾病、伤痛、饥饿等困难,冒着烈日酷暑,翻越一座座高山,跨过一条条激流,边行军,边学习,边做群众工作,历时两个月,行程二千多里,于9月18日一25日先后抵榕。在这“小长征”中,上海知青锻炼得更加坚强,一大批知青在征途上参加青年团,有些参加了中国共产党。南下服务团到福州后,上街进行文艺宣传,与当地学生联欢,对行军进行总结,评模,开始分配工作,许多同志强烈要求到最困难最边远的地方去锻炼,大家都自觉地愉快地服从分配,陆续踏上新的工作岗位。10月18日,团领导正式宣布,“南下服务团在今天宣告正式结束。”

革命种子 撒在三明

新中国成立以来,闽西北这个区域的行政区划曾有多次变动,以原永安地区为主,毗邻的南平、龙岩、晋江三地区先后有一些县划出划入。本文所说的闽西北,指的是目前省辖三明市所辖的沙县、尤溪、将乐、泰宁、建宁、宁化、清流、明溪、永安、大田这10个县(市)和三明市区(前身为三元县)。原南下服务团中北方解放区来的老干部(后简称南下老干部)和上海知识青年(后简称南下知青)先后有352位在这里参加革命建设实践,其中南下老干部112人,南下知青240人。

曾在闽西北参加革命、建设实践的112 名南下老干部,南下时在团部各处和直属队的15人,在一大队的4人,在二大队的4人,在三大队的3人,在四大队的最多,共86人。南下服务团到福州后四大队南下老干部由省委组织部统一分配工作,绝大多数分配到闽西北,原因是:南下服务团在上海组建时,张鼎丞同志从参加接管江、浙、沪的山东南下干部纵队中抽出一个大队改为参加接管福建,其中一部分调到南下服务团第四大队担任各级领导和工作人员,有的列为南下服务团第四大队直属队,和知青一起南下。另一部分编为长江支队第七大队,任务是接管福建第七专区(即永安专区),到福州后,这两部分中的绝大多数同志参与筹建永安专区各级党政领导机构,不久即随军解放和接管永安专署及所属各县。

南下老干部几十年来在建立人民政权、进行社会主义改造、搞好社会主义建设、培养当地各类人才等工作中,特别是党的十一届三中全会以后在拨乱反正、推进改革开放、现代化建设等方面,作出了重大贡献。他们中不少同志曾在闽西北担任地(市)、县(市)党政领导工作。省委书记处书记伍洪祥曾任三明市委第一书记,胡为新曾任永安地委书记,杨维杰曾任三明行署专员、三明市市长,贾元兹、武英富曾任三明行署副专员,阮文炳曾任三明军分区司令,孙兴国曾任三明地革会副主任,张恒东曾任永安专署、三明专署副专员,不幸在“文革”中含免而死。

曾在闽西北参加革命、建设实践的南下知青共240人,他们在南下时遍及各大队和多数中队。其中108人紧随大军到新解放地区建立新政权,开辟新局面。当时福建尚有许多地方还未解放。分配到各地(市)的南下知青,有的在专区各单位和已解放的县,大部分同志在地(市)委领导和组织下,和北方老解放区来的各级领导一起,和中共地下组织和游击队干部一起,组成工作队,紧随解放军向还未解放的县城进军。常常是战斗的炮火刚停息,地方干部队伍已进城,进驻和接管重要部门,张贴安民告示,清除残兵余孽,建立新的政权。

现属三明地区的沙县、尤溪、将乐、泰宁、建宁五县原属南平专区。沙县于1949年6月16日由解放军在游击队配合下解放,尤溪县于1949年7月5日和平解放,8月中旬南平地委分别派出两批领导干部和工作人员,到沙县、尤溪加强地方党政组织;将乐、泰宁、建宁于1950年1月31日、2月9日、2月11日相继解放。早期先后到这5个县的南下知青有52人。

现属三明地区的永安、大田、三元、明溪、清流、宁化6县当时属永安专区。永安于1950年1月28日解放,干部大队随军进城接管专署和永安县。大田县早在1949年9月6日均溪游击队即占领大田县城;明溪县于1949年10月24日和平解放,清流县于1949年10月24日宣布“自动解放”,宁化县于1949年10月21日和平解放,这4个县,均在1950年2月间上级派党政领导、工作人员分别前往接管;三元在1950年1月28日解放。早期进入这6个县的南下知青有56人。

除了早期到达外,以后陆续到三明工作、劳动过的南下知青达131人。其中有从省城和各地区来三明参加工业基地建设,进行艰苦创业共37人。上世纪五十年代后期,福建集中财力、物力、智力、劳力,在三明开始大规模的新兴工业基地建设,从省直各机关、大中专和中学、沿海企业调集一大批专业科技人员和经济管理干部到三明,1958年初创时来了一批,以后随工业基地的发展,又陆续调来一批。南下知青文化素质较高,又经多年实际工作锻炼,来三明后参加了当时三明一些重要企业、事业单位的筹建,在所在单位党组织领导下,和广大职工一起,在极为困难条件下,白手起家,艰苦创业。

还有一部分南下知青,为了支援三明建设服从工作需要,陆续从省里、兄弟地区调到闽西北工作,有20人。

“文革”前不少南下知青因受不公正待遇下放或被遣送到三明工作或劳动的有29 人,其中:落实政策后离开三明的16人,留下来在三明工作的13人。在历次政治运动中,他们受到严重冲击,有的被处分后下放到三明工作,有一大批被遣送到三明几处农场劳动教养,有些判刑后在农场劳改。落实政策后,一些同志扎根三明。

最后一部分是“文革”期间从省城机关下放到三明锻炼,后陆续回原单位,共45人。

无私无畏 新区开局

三明地区各县解放后,当时随军进驻各县的地方干部人数很少,只二、三十人或三、四十人。在地方的新区开拓方面,南下知青起了很大作用。各县以北方老解放区来的老同志为主,组成县、区两级党政班子,立即开展建立人民政权的繁重工作。南下知青一部分担任县委各部委办和工、青、妇组织的干事,一部分担任各区秘书,一部分在政府办公室和各科室主持工作(那时一个科室只有一、二人)。他们在老干部的传、帮、带下,满腔热情开展接管旧政权,教育、安排旧职人员,招收、培训当地知识青年,上街宣传政策,组织生产自救和和征粮支前等工作。

在复杂的环境中,他们满腔热血积极投入剿匪、镇反斗争中,并积极参加土改等民主改革运动。闽西北是山区,远离省城,土匪众多,解放前夕,国民党政府有计划地笼络、扶持各路股匪、惯匪。国民党败退之后,派遣特务纠集股匪、惯匪、散兵游勇、恶霸地主、反动道会门头子等反动势力,形成“政治土匪”,打出反共旗号,穷凶极恶,无恶不作,大肆破坏我解放区的新生力量,全省匪特约7万人,闽西北山区犹为猖獗,约1.5万人。1950年,福建全省剿匪斗争全面展开,斗争极为激烈。南下服务团战士面临生死考验,他们勇敢地走上斗争第一线。在剿匪斗争中南下老干部巩秀河、阮文森、周德荣,南下知青叶英才、周鲁平、蒋杏富等6位战友壮烈牺牲。1950年夏,美帝国主义发动侵略朝鲜战争后,敌人造谣惑众,气焰嚣张,有些股匪借机扩充。中共福建省委立即作出决策:剿匪、镇压反革命、土地改革有机结合,“三管齐下”。部队调集五个主力师参加剿匪,全省按照统一部署大张旗鼓地镇压反革命,从秋收后开始全面展开土改运动。当时,在三明的南下服务团战士包括南下老干部几乎都参加了工作队到农村第一线,实施“三管齐下”多数同志担任工作队长、副队长,不少同志参加了一期土改(试点)、二期土改、三期土改,他们与贫、雇农同吃、同住、同劳动,放手发动群众,组织农会和民兵队,配合部队剿匪,稳、准、狠地打击反革命残余势力和地主、恶霸,还发现、培养了大批地方干部。南下知青在“三管齐下”的激烈、复杂、尖锐的斗争中,经受了考验,不少同志立了功、一些同志光荣参加了共产党,一些同志担任区、科的领导职务。

1951年底,闽西北“三管齐下”取得决定性胜利,剿匪、镇反已基本结束,土改也在大部分地方基本完成,各级人民政权建立了,新的社会秩序也巩固了,农村发生了天翻地覆的变化,真正出现了“夜不闭户,路不拾遗”的风尚。这时,中共中央发布了《关于农业生产互助合作的决议》(草案),中共福建省第一次代表大会决定把开展互助合作列为农村工作的重要任务。闽西北各县南下知青都纷纷投入中心工作,一些同志被县、区党委派到基点村,率工作组长期蹲点,试办农业生产临时互助组、常年互助组,都办得很成功,带动了周围农村也迅速办起互助组。接着,在先进互助组基础上试办初级农业生产合作社。建宁、泰宁、将乐等县创办的首家初级社,也是地区首批试点社,都是南下知青长期跨点亲手培育起来。有几位同志还担任县委农村工作部(或互助合作部)副部长。

南下知青在建团初期发挥了很大的作用,当时,闽西北各县主持团县委工作的副书记和工作骨干大部分是南下知青。在当地党委领导下,他们围绕剿匪、镇反、土改和互助合作等党的中心工作,在激烈斗争中培育青年积极分子,开展建团,团组织发展很快,团的作用也很显著。当年各乡发展的首批团员中的大多数同志后来都成为区、乡党政工作的骨干。

南下知青从随军进入闽西北新区参与建设人民政权开始,到社会主义改造完成,他们很活跃,成绩也辉煌,在所在地方作出了重要贡献。

白手起家 新市创业

1957年,中共福建省委、省人民政府为了迅速改变福建工业的落后状况,到中央争取上化肥项目和钢铁项目,批准后立即开始筹建。经过反复选址、踏勘、比较,决定在三明兴建新的工业基地。全省人民非常高兴,有着强国梦的南下知青更是振奋,不少人积极争取来三明参加这项伟大的社会主义建设的创业,三明市的前身是三元县,当时全县仅4.4万人,县城仅5千人,1958年一年就进了3.4万人,面临困难之大,可想而知。南下知青从全省各地来到三明后,发挥自己聪明才智,为福建工业崛起而奋力拼搏。他们积极参与工业城整体设计“蓝图”构思。省里选定在沙溪的三明河谷建新兴工业基地时,只是粗略划定几个大厂的建厂地点和范围,这个新城如何布局还没有具体考虑,最初来到三明的建设者提出了这样的规划设想:在沙溪的西岸,沿鹰厦铁路,建起以钢铁厂、化工厂为主的重化工业区;在沙溪东岸建起以纺织厂、印染厂为主的轻纺工业区和商业区,溪上架起多座“鹊桥”,把三明建成布达佩斯那样美丽的城市。以后几十年,三明城建基本上沿着这方向发展。

在创业阶段他们都曾流大汗,出大力。在三明化工厂,有11位南下知青在筹建和建设初期就到三化,有几位同志被分别委以几个车间领导的重任,他们和工人一起,在荒坡上砍杂竹,割茅草,拉砂石,平整场地,并自己动手建厂房,安装设备,组织调试,装炉投料;同时,还亲自授课培训职工,直到产品出炉,符合质量标准。三化初期的硫酸车间,石灰氮车间就是这样建起来的。在三明钢铁厂,有7位南下知青在建设初期就到这里战斗。多数曾在一线工作,分别担任炼铁车间、炼钢车间、轧钢车间、动力车间的领导,他们刻苦钻研技术,遇到难题带头攻关,常常夜以继日地工作,他们出色的工作保证了三钢早日出铁、出钢和轧出合格钢材;有些同志在厂部工作,为加强思想政治工作、搞好技术开发、加强科学管理,花了很大心血。在三明重型机器厂、三明化工机械厂、三明农药厂、三明纺织厂、三明塑料厂、福建维尼纶厂等工厂企业,也都有南下知青参与建设,有些同志从筹建、招工、培训、基建,直到建成投产,全过程参与。有的同志担任工厂的主要负责人。参加三明创业的的南下知青,有的在工地上筹建银行,为了及时供应大量建设资金做了大量艰苦、细致的工作;有的参加《三明报》的创建,发表了大量新闻、言论、杂文,为创业者鼓劲,呕心沥血。

闽西北各县原来工业基础极为薄弱,多数县在解放时属于空白,在三明兴建工业基地的带动下,地、县也为工业起步、发展地属工业和县属工业进行探索。参加三明工业基地创业的 37位南下知青,经过办厂的实践锻炼,对如何发展工业积累了一定经验,几年之后,他们之中,有些被调到省里去办工业了,许多被调到地区、县级三明市办工业了,担任分管工业的副市长或担任地区工业专业局领导或筹建新的工厂,他们服从组织分配,毫无怨言地为三明地、县的工业建设献计出力。

道路坎珂,自强不息

三明的南下知青,在历次政治运动中,绝大部分受到程度不等的冲击。闽西北由于山高路远,地处偏僻,省城和一些兄弟地区受到严重冲击的南下知青,其中被错划为右派分子、中右分子、右倾机会主义分子、不纯分子、阶级异己分子、反革命分子的,有20人被调动或遣送到这一带工作、劳动。他们错戴帽子后,有不少人被判处徒刑或劳动教养或开除后监督劳动。在“文革”中,南下知青多数挨过批斗、审查和下放劳动。他们受到不公正待遇后,在坎坷道路跋涉,却从未消沉过。他们在极为困难的条件下更加刻苦学习马列主义、毛泽东思想,一些同志遣送到农场劳动时,简单的行李中都带有马列书籍,在草寮、工棚里,在油灯下,刻苦攻读。更可贵的是,他们身份虽已被划入“另册”,不少人真可谓妻离子散,打击之重可想而知,然而对南下革命无怨无悔,还时时处处以共产党员的标准严格要求自己,坚持对共产主义理想的追求,坚信迟早必将还我清白。

他们“带帽”遣送下来劳动,原来熟悉的专业被迫放弃,安置在哪个就全身心扑在新的劳动领域,在极平凡的岗位上干出很不平凡的事情来。有的同志被安置在道班房扫马路,换了多个道班房,调到哪里就协助领导建成红旗班房;有的同志被安置在农场搞水果栽培,刻苦学习技术,在实践中应用、提高,成了当时全地区最出色的“柑桔专家”。有的同志被迫放下笔杆到林野杠标杆,由于钻研业务、成为当地田野测量的“冒尖人物”。

他们被遣送下去后,所在单位领导和上级机关领导中的多数,对他们都很爱护、器重,在那“左”的环境中尽可能给予照顾,发挥他们才智、特别是广大人民群众对他们不是嫌弃而是同情,尽力保护他们,从各个方面给予慰藉,形成胜似亲人的“鱼水关系”。有几位错戴帽子后妻离子散的同志由于在劳动、学习、生活等各个方面都表现出思想高尚,作风正派,勤劳肯干,很有学问,被当地女子看中,排除种种阻力与他们相爱,结成终生伴侣。

党的十一届三中全会后拨乱反政,冤、假、错案得到平反,他们在此前长达二十多年时间里,吃了很多苦头,受了许多屈辱,可是他们非常热爱三明,不少同志虽然有条件返回省城或调到沿海地区,却心甘情愿留下来长期扎根闽西北,没有什么怨言,不提任何补偿,听从组织安排,到新的工作岗位去作新的奋斗。

投身改革 舒展才华

党的十一届三中全会后,党的工作重点转到经济建设,实行改革开放,开始向社会主义现代化大步迈进。原南下服务团战士生长在我国经济最为活跃的长江下游,长期受“海派”文化熏陶,商品经济观念较强,对外开放意识较强,敢于竞争、开拓。解放前他们参加过反蒋的革命青年运动,南下征程中接受了“抗大式”的教育,入闽后在老干部传、帮、带下,在尖锐复杂的民主革命运动和社会主义改造中经受了考验,在不断的政治运动中蒙受冤屈,才智受到压抑。党的十一届三中全会后,中共三明地(市)委在省委领导下,坚决贯彻中央有关指示,大规模平反冤假错案,落实干部政策,各种无形枷锁打掉了,三明的南下知青在安定团结、生动活泼的政治环境中个个心情舒畅。地(市)县决策层又非常尊重知识尊重人才,天时、地利、人和,使他们得以舒展才华,不少同志脱颖而出。改革开放后,有些同志擢升为县委书记,有些在市直部门担任领导重任,还有多位调到省里工作,有一位担任正省级领导,还有一批同志被评上高、中级职称。在整个二十世纪八十年代他们是相当耀眼的。到八十年代末、九十年代初,他们都陆续离休,还是非常珍惜这个好时光,为三明的建设继续发挥光和热。在二十世纪八十年代,三明市是全国较早普遍推行家庭联产承包责任制的地区之一,三明市还被国家列为全国经济体制改革试点城市之一;在深化农村改革时,三明集体林区被国家列为全国农村改革试验区之一。在三明的南下知青都曾为推进这些重大改革作出重要贡献。在市决策层决策前,有些同志参与了上述三项重大改革的调查研究、方案设计、政策制定等活动;在市决策层决策后,更多同志参与了这些改革的试点工作、项目启动、实施监测等活动。他们勇敢的改革精神受到上级的表扬和群众的称赞。有两位同志在推进集体林区改革中成绩卓著,市委、市府领导特在二十世纪九十年代破例颁发给顾问证书,鼓励他们继续勇于改革探索。

1984年全国“五讲四美三热爱”活动工作会议提出“全国向三明学习,三明向全国学习”的号召,使三明这个原来默默无闻的南方山区小市成为全国闻名的文明城市。南下知青在创建文明城市中作了大量卓有成效的工作。在创建的启动阶段,有位南下知青正担任县级三明的市委书记,他根据党的十一届五中全会精神,端正城市工作指导思想,坚定不移地贯彻邓小平提出的“两个文明一起抓”的指示,切实加强社会主义精神文明建设,从治理脏、乱、差突破,进而大抓“三优一学”(创建优质服务、优良秩序、优美环境,学雷锋和一切先进人物、先进单位),扎实开展“五讲四美三热爱”活动,城市面貌焕然一新,为建成文明城市打下很好基础。还有好多南下知青在宣传、教育、科技、文化、计划生育等部门、单位担任领导工作,成绩卓著,光是担任学校(包括中学、中专、技校)领导工作和从事教育工作的就有6人,勤勤恳恳,教书育人,为培养德、智、体、美全面发展的年轻一代,贡献自己一切力量,受到人们尊敬和赞扬。1983年筹办三明职业大学时,有位南下知青参与中文系秘书专业开创工作,这个专业当时在全国各大学中尚属初创之一,他和同事一起从零开始,搞起教学大纲、教学计划、课程设置、教学管理,还参与延聘教师(有多位南下知青担任大学兼职教师),开学后还担任多门课程的教学工作,他的学生有数百名,遍及三明城乡。

三明是福建新兴工业基地,省里寄予厚望。在三明的南下知青中有好多位在工交、环保战线工作,有些在市、县综合部门、专业局担任领导工作,有些在工厂、矿山担任厂长、矿长业务骨干。他们面对改革开放后城乡商品经济大发展的全新情况,依靠工人阶级大胆推进改革,全力开拓市场,积极抓好技改,加强企业管理,为振兴三明工业作出了重要贡献。综合开发沙溪河是三明人民多年的梦想和期盼,改革开放后三明决策层把这问题摆到重要议事日程,有位南下知青被委以沙溪河规划开发委员会领导的重任,对沙溪河七级航电综合开发作了大量扎实的前期工作,为二十世纪九十年代各梯级相继动工打下了很好基础。还有多位同志在市、县财政、税收、外贸、物资、服务等部门、单位担任领导工作或业务骨干,他们敢于研究新情况,总结新经验,解决新问题,在自己岗位上为改革开放、两个文明建设作出了新的贡献。

还有一批同志在统战、档案、信访、地方志等部门默默工作,并做出出色的成绩。有位南下知青主持市档案局达十年之久,他主编的收有历年三明市改革开放、经济建设重要文件的几本《选编》,各方评价甚好。他率先开发档案信息,为社会服务,成绩卓著,获国家档案局、人事部授予的全国档案系统先进工作者称号。还有2位同志还分别办起会计师事务所和律师事务所。还有多位同志利用业余时间著书立说、编书编刊,有的著作、论文得到省、部级奖励。

追求理想 矢志不移

南下知青中扎根在三明的58位同志中,先后参加中国共产党的共39人,占 67.2%,其中,解放前在上海读书时就参加地下中共组织的有5人,解放初期就入党的有2人。在入闽征程中,南下知青在“抗大式”的南下服务团里系统接受理想教育、党的基本知识教育,初步树立了革命的人生观、世界观,多数同志在行军途中就参加了青年团;分配工作后,他们积极参加民主建政和社会主义改造,在剿匪、镇反、土改、互助合作运动中,立场坚定,表现勇敢,经受考验,有20多位光荣加入了中国共产党。1957年下半年开始,“左”的东西越来越严重,南下知青再也没有人被批准入党了,已入党的同志受到冲击,有些还受到或重或轻的处分,但他们从未动摇对共产主义理想的追求,而且一直坚持按共产党员标准严格要求自己。打倒“四人帮”,特别是党的十一届三中全会以后,又有6位南下知青终于实现夙愿参加了中国共产党,有一位是在南下革命40年后1988年入党。还有一些同志虽然因种种原因未入党,但一直以党员标准要求自己。

最难能可贵的是他们淡泊名利,安心山区,数十年如一日兢兢业业地为人民服务。在三明的南下知青,多数同志长期在县乡、部门、基层单位工作,职务较低,工资待遇亦低,在“左”的漫长岁月里,虽然工作成绩显著,职务、工资均极少提升,有些蒙冤受难二十多年,更是什么也没有。党的十一届三中全会以后,他们才受到重用,聪明才智得到充分发挥,可惜,不少同志已到离休年龄。他们都已到或已近古稀,他们思想中一直保持着一片阳光明媚的绿土——共产主义理想。沙县有位南下知青逝世后,生前友好送他的挽联上写道,“为人正直毕生无悔,办事公道浩气长存”,也可说这是许多南下战友的写照。

回眸历史,原南下服务团战士从1949年南下以来,已近半个世纪,他们在建立人民政权和推进社会主义改造阶段,在三明新兴工业基地的创业阶段,起了很大作用;在改革开放年代,特别是二十世纪八十年代初期、中期,在勇于改革开放、创建文明城市、加快经济发展等方面做了大量开创性工作。他们为使偏僻的闽西北和山区小城三明市在全国产生影响,作出了不可磨灭的贡献。

(本文作者龚人左、苏泽民均为南下知青,系三明市南下服务团团史研究会会长、副会长)