■ 陈 则 慧

上世纪七十年代初期,闽东古田的小镇上,曾经活跃着一个时常外出揽活的年轻细木匠。张姓的木匠没读过几年书,却能在他人的新婚家具上雕刻“百年好合、龙凤双飞”等贺语;没人点拨,也能用笔者闲挂在墙上的胡琴拉出动听的江南小曲。有一次他跟笔者炫耀说:晓得吗,上府山(古称闽西闽北为上四府)有座美丽的新城,一下火车就可以看到闪光的“闽 闽 闽”三个繁体大字,那就是“三明”(古田的闽与明混音)。

笔者其时信以为真,直至1976年无意走近了三明,才发现三明火车站根本就不是“闽 闽 闽”的站牌。想回到古田好好说道说道他,没想到他却在大桥至古田溪电厂的半路上丧身载重挂车的轮下,扔下幼小的儿女,撒手人寰。笔者询问真切,他真没到过三明,因为他是富农成分,尤其是“文革”时期大队不会开证明让他出走外地。这事儿成了笔者一生不尽的牵挂,到笔者成为山城建设者中的一员后,还想着,如若这老兄不是富农子弟,一定向往着心中的“闽 闽 闽”新城,我们小三线的建设大军中,一定有他的身影,三明的上海人也会成为他的朋友。

上世纪50年代,福建的工业水平落后,“手无寸铁、路无寸轨”是当时工业现状的真实写照。按当时福建人口计算,平均每人有4钱8厘的土铁,相当于一根小铁钉的重量。因此,福建人民都非常期盼福建工业的大力发展。1957年8月,曙光来临之际,国务院冶金工业部颁布了第二个五年规划中关于全国地方钢铁工业设计任务,确定在全国建设18个项目,其中一个就在福建,落地鹰厦铁路线上的红色圈点(当时为三元县)。

1958年6月15日,三明钢铁厂正式破土动工。包括上海在内的3万多建设大军,在沙溪河畔,开始“上盖天,下铺地,风餐露宿不怕苦,流血流汗建三钢”的壮举。建设者用镐头削平座座山头,用簸箕、独轮车运送130万立方米土方,用人拉肩扛,土法上马,安装了5500吨金属构件。仅用一年零六个月时间,一座年产20万吨铁、12万吨钢、15万吨钢材的新兴钢城拔地而起,开创了全国工业建设史上的奇迹。1959年1月2日24时,三明钢铁厂转炉奔泻而出的第一炉钢水,结束了福建“手无寸钢”的历史。

不容忽视的是,在福建三明,不经意间就能听到流利地道的吴侬软语。当老阿姨们看到质疑的眼神,她们会自豪地回应:侬不晓得,“阿拉”老三明啦。

穿行于三明城区,鲜明的上海元素也屡见不鲜。虽然因拆迁改造后“沪味饭店”不再飘香,但有如沪明路、沪明新村、沪明小学、沪明幼儿园等等成为地标。

三明和上海,两地相隔800多公里,却有着深厚的历史渊源和特殊情感。(图为,谁能相信,福建省第一台黑白电视机就产自三明)

1958年之前的三明,还只是1940年的抗战时期从永安和沙县两地分割出部分村镇成立的三元县,城区仅有城关的城东、城南、白沙以及列东、列西、徐碧等村落,城镇人口仅有6000余人,工业产值只有200多万元。

1959年夏天,时任上海市委书记的陈丕显同志来三明视察,得知三明需要改变生产结构,说道:三明重工业已基本定型,轻工业还需要发展,可以从上海搬迁一些中小型的轻工业来三明配套。(图为陈丕显和夫人谢志成)

异军突起见真章

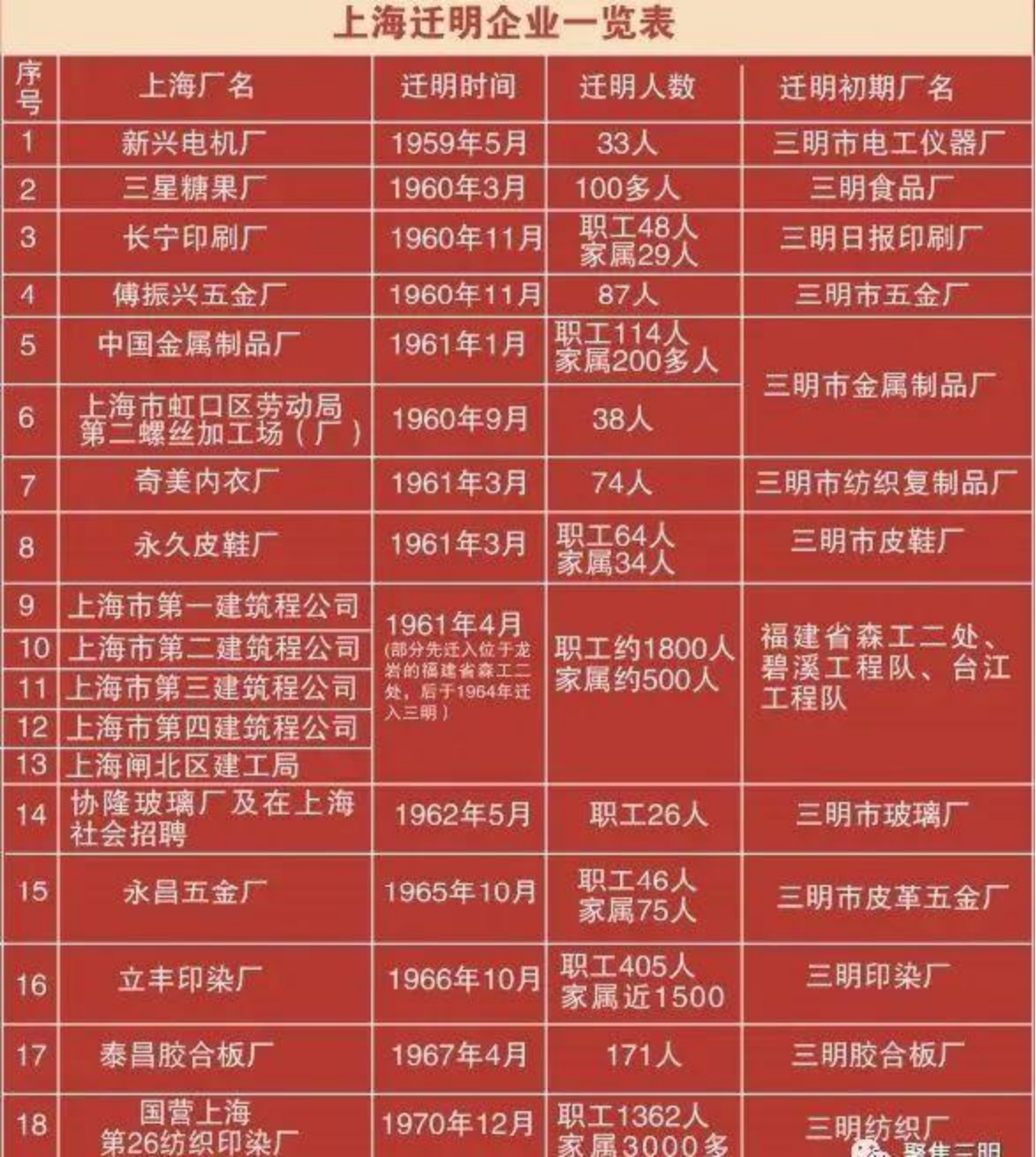

没有梧桐树,也有凤凰来。随着上海市委领导的指令,上海三星糖果厂、奇美内衣厂、金属制品厂、傅振兴五金厂、永生第十二皮鞋厂、永昌五金厂、玻璃厂、印刷厂……从1959年到1970年,短短十来年,18家上海轻工企业迁入三明,加快了三明工业基地的建设,为三明输入了一大批技术管理人才,形成了宝贵的迁明建设精神,也为沙溪河畔新兴工业城市的崛起,注入了重要的驱动力。

腾飞的三明因为上海团队的加入屡创佳绩,一些明星厂让人记忆犹新,上一辈的老人如数家珍:

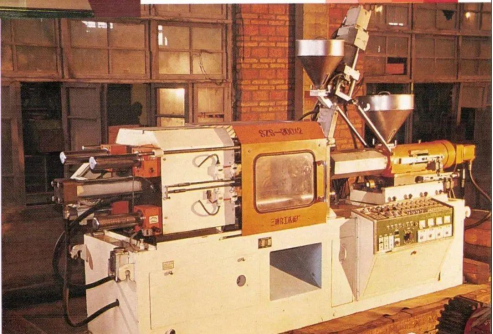

三明市电工仪器厂 前身为上海新兴电机厂,1959年5月从上海迁入三明,当年并入福建省三明机器厂,1960年3月更名为三明化工机械厂。建厂初期主要为三明钢铁厂、三明化工厂生产一些零配件;1964年首次生产石油设备1200毫米圆箱式压滤器。由此三明化工机械厂进入了全国炼油化工机械行业。(图为三明化工机械厂产品)

三明市食品厂 前身为上海三星糖果厂。创办于1932年,是一家专业生产咖啡茶和各种糖果的老牌食品厂,拳头产品鹅牌咖啡茶闻名全国。1960年8月初,三明食品厂开工投产。陆续生产出100多个品种的产品,其中鹅牌咖啡茶、花生牛轧糖、巧克力酥心糖、桔子粉等为省优产品,产品远销全国17个省市,并成功地打入香港和东南亚市场,作为上海迁入三明的第一家企业,三明食品厂不仅填补了三明没有现代食品工业的空白,为三明食品工业的发展奠定了基础,还为后来的内迁起了示范带头作用。(图为三明食品厂厂品)

三明印染厂 前身为上海立丰染织厂,1938年由盛杏卿创建。1966年10月内迁三明,更名为福建省三明印染厂。全厂405名员工,携带1479名家属子女来到三明,同时来的还有原厂的600多吨机器设备。

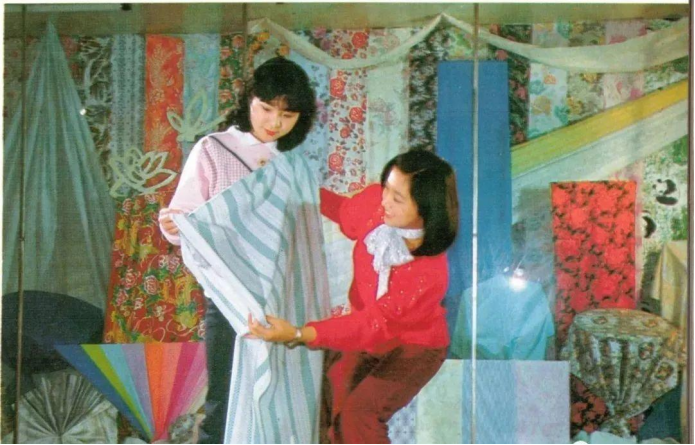

迁厂后的第49天便投入了生产,印染出了“跳鲤牌”大红布,由此结束了福建省手工印染的历史。(图为1987年三明印染厂的产品宣传)

三明胶合板厂 三明胶合板厂前身是上海市木材工业公司下属的泰昌胶合板厂,主要为“红双喜”牌乒乓球拍提供板料(“红双喜”牌乒乓球拍是出口产品)。为支援福建的“小三线”建设,上海市委决定搬迁一些工厂到福建,泰昌胶合板厂也在其列。

1967年5月,第一批168人,在董官林书记率领下,迁来三明。随后,设备也陆续到厂,经过3个月奋战,用马尾松顺利生产出915×915三层和五层豆血胶的胶合板,填补了福建省胶合板的空白。

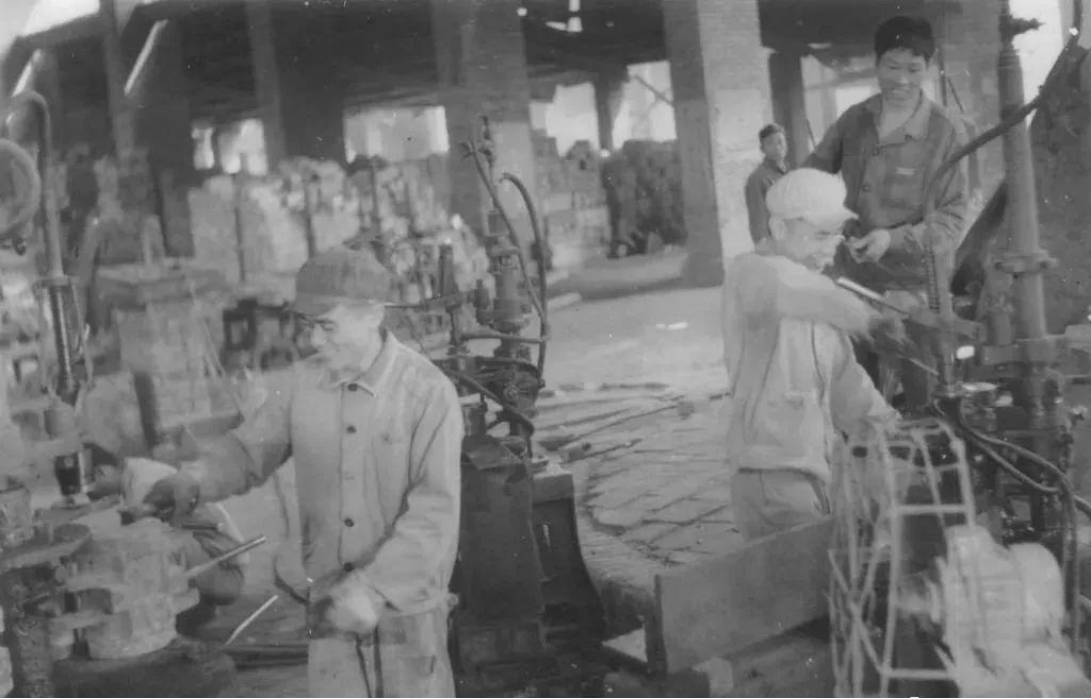

1971年后,为适应市场的需求,从日本进口了旋切机,配套形成了能生产大规格胶合板的生产线,经过近一年的努力,顺利生产出1830×915的胶合板,产品质量连续五年获全国同行业评比第一名,胶合板和塑贴板均被评为省优和部优产品。“企鹅”牌胶合板畅销全国。(图为兴盛时期的三明胶合板厂一角)

三明市玻璃厂 1962年3月,依照上海市委的决定,由上海玻璃仪器厂和上海协隆玻璃厂等单位抽调一批生产骨干和一个建厂领导班子支援三明工业建设,后接收富兴铁厂部分职工和从江苏招来一批有技术专长的职工,共80多人成立了三明玻璃厂。迁厂初期手工生产玻璃瓶,并在下半年成功生产盐水瓶,填补了福建省的空白。1963年获评福建省玻璃行业的红旗单位。(图为三明玻璃厂的生产车间)

将才撑起一方天

三星糖果厂是从上海迁三明的第一家企业,动员迁厂时,大家提出疑问:三明是个城市,可为什么在全国地图和福建省地图上都找不到这个城市呢?

带着这个疑惑,时任三星糖果厂党支部书记侯水泉,事先到三明考察了一波,当地没看到几栋像样的房子,满眼就是个大工地的三明,内心有些不是滋味。

但是,国家需要他们建设,三明需要他们支援,容不得退缩!年仅22岁的侯水泉,以身作则,一家三代7口人随厂全部迁入三明。在他的影响之下,全厂100多名职工也纷纷报名,随厂迁往三明。

当时,上海对迁明企业采用工厂整体搬迁、人员随厂迁移的方式,对三明进行全力支援,为三明工业发展贡献了宝贵的上海力量。

从1959年到1970年,短短十来年,18家上海轻工企业迁入三明,加快了三明工业基地的建设,为三明输入了一大批技术管理人才,形成了宝贵的迁明建设精神,也为沙溪河畔新兴工业城市的崛起,注入了重要的驱动力。

奔鹿牌细纱、鹅牌咖啡茶、金鱼牌衬衫,甚至光学厂的60炮瞄准镜、玻璃厂的500cc盐水瓶、电子仪器厂的QJ20电桥……不少上海企业生产的产品,至今还是不少人的童年回忆,当时不仅极具声誉,一些甚至还填补了省内的空白。从荒山变城市,这里还集聚了福建省最大的钢铁、造纸、水泥、重型卡车等生产企业,钢产量占全省1/4、载重汽车产量占全省1/5,建立了11个门类、37个行业的综合工业体系,让三明形成了较为完整的工业体系和扎实的工业基础。

1958年,三明工业起步之年,三钢、三化、省一建、重机厂等一批省属国有企业落户三明,三明这座新兴工业之城就此诞生。

三钢生产的第一块铁、福建省第一台洗衣机、福建省第一台黑白电视机……展厅里,一个个“老三明”汇聚一堂,一件件充满年代感的老物件,仿佛让时光倒流,珍贵的三明工业印迹历历在目,仿佛把人们带回到了那个10万建设大军夜以继日建设三明工业基地的难忘岁月。

从上世纪五十年代开始,全国10万大军支援三明重工业基地和“小三线”建设,上海人民积极响应号召,从1959年至1970年间,以三星糖果厂、立丰染织厂、永久皮鞋厂等为代表的18家上海轻工企业迁入三明,为三明建设发展注入了新鲜的活力和蓬勃向上的力量,与先期建设的重工企业比翼双飞。

长笛一声,车轮滚动,数以万计的上海子弟跟随列车向南飞奔入明。挑土开荒、搭盖工棚、建设厂房……这批远道而来的建设者们,坚韧实干、不辞辛苦,把最好的年华奉献给了三明。而三明人民,从未忘却上海建设者的付出,点点滴滴落在纸上,记在心间。

1959年10月20日,《三明日报》刊登《上海姑娘在电厂》一文,其中提到:三明的物质生活条件比不得上海。当姑娘们刚来这里时,热电厂的厂房刚开始动土,住处就连一间像样的工棚也没有,用水可就更困难了。倔强的姑娘们可没因此动摇;17岁的潘慧铃告诉我说:“那时每天起床只用干毛巾擦一擦脸就去上工了,谁也顾不上去安排自己的生活。唯一的信念就是学好技术,‘没有今天的艰苦,哪有以后的甜呢?’我们小姊妹几个总是这样互相勉励。”

“听党话,跟党走,建设三明是我们应该做的事情。”那段奋斗的时光,三明印染厂退休职工顾阿奎记忆犹新,如今,他已满头银发。

1966年,顾阿奎坐上了一列包乘专车,与其他立丰厂随迁职工一起前往三明。站台上,数百名亲朋好友前来送行。9月23日中午,一路颠簸的火车终于到站,许多人列队欢迎。新厂食堂的工作人员早已准备好热水和饭菜,为大家接风洗尘。

原三明印染厂保卫科科长陈谦林在《三明印染厂迁建过程回眸》中这样回忆:“党支部一班人身体力行,做出榜样。书记沈相如带头表决心,带着老母亲,和在外厂的妻子及4个儿女举家搬迁。工会主席傅春连,也决心搀扶70多岁老父母和妻子、儿子全家6口随迁……”

1960年5月,国务院批准设立三明市。上世纪50年代末、60年代初,来自全国各地十万建设大军,10人之中就有1人来自上海。历史大势与个人命运交织。往事重提,一个个三明的建设者向我们走来。往事重提,唤起了一代人的记忆,把观众带进了那段激情燃烧的岁月,见证一座工业新城的崛起。

人们不会忘却创造历史的功臣。1971年,闪福香随在上海国棉二十六厂(后三明纺织厂)工作的妻子,随厂搬迁来到三明,在这里度过了第一个春节。而在此之前,闪福香一家6口人,在上海住着小洋楼,生活无忧,其乐融融。闪福香1952年参加工作,就职于中共上海市委工业工作部,妻子在上海国棉二十六厂工作,夫妻两人收入稳定,生活条件优越。

1968年,举家搬迁之前,闪福香曾经利用到厦门出差的机会来三明“踩点”。在他的印象里,当时三明这座城里两栋楼、一家电影院、一个邮电局、一个小市场就是它的全部。“这座小小的山城,看起来十分荒凉,与繁华的大上海相比天差地别。”闪福香回忆。

初到三明纺织厂,闪福香带着妻子和4个子女一起挤在不足40平方米的职工宿舍里。由于居住空间小,闪福香特意将屋子进行了改造,把厨房搬到屋外走廊,腾出空间作为孩子们的卧室,这样一家人才勉强安顿了下来。

“与上海的花园洋房比,简直是一个天上一个地下。”闪福香笑着说。明知生活条件艰苦,闪福香还是选择了南下1000多公里,走上了支援山区建设的道路。

“不怕吃苦,当时的想法很简单,只要党和人民需要,我就到哪里去。”闪福香说。正是有了这种信念,像闪福香这样的广大来明建设者,一步一个脚印,把三明从一个穷乡僻壤的小山村,改造成福建省的一座新兴工业城市。一家人安顿下来后,由于“文化大革命”运动的影响,三明工业发展受到了严重阻碍。1971年,初到三明的闪福香被任命为福建水泥厂革命委员会副主任。当时全国范围内受“文化大革命”影响,水泥厂也遭到严重破坏。闪福香回忆,工人们都忙着斗争,无心工作,纪律散漫,企业的生产经营和管理工作早已陷入混乱状态。

新官上任,闪福香便成立了水泥厂第一任党委,开始整顿厂内风气。“我刚来水泥厂时,水泥厂年亏50万元,整个厂气氛松散,迟到、早退、翘班现象严重。”闪福香回忆道。说干就干,他开始制定一系列规章制度,加强纪律管理,对于违规违纪的行为毫不留情,工厂生产经营慢慢步入正轨。

1974年,用了3年时间,在闪福香的“铁腕”政策下,水泥厂的亏损基本抹平。因为长时间加班加点,闪福香的身体状况出现了问题,在医生的忠告下,他只好休息调理,不能再进行高强度的工作。他接受组织安排,来到市委党校工作。(图为原印染厂宿舍)

在党校工作了一年,1975年3月,闪福香被调到三明印染厂担任党委副书记。当时印染厂的情况与水泥厂几乎如出一辙:工人们纪律涣散,消极怠工。闪福香说,厂里的一些人甚至联合起来,将厂里的军代表赶走,气焰十分嚣张。要如何改变风气,加强管理,建立领导者的威信?闪福香拿出了在上海时的管理手段,“仗着”自己外地人的身份,天不怕地不怕,态度十分强硬。同时,积极帮助一线工人解决工作生活困难,建立良好的群众基础,团结领导班子,大家拧成一股绳,共同解决厂里面临的困难。

初到厂里,闪福香发现了厂里的能人们——工会主席熟悉一线职工,副厂长精通印染技术,保卫科长管理能力突出……如何让他们各司其职,发挥他们的长处是解决问题的关键。于是,他尽可能创造条件,让领导班子成员各尽其能,提高他们工作的积极性。

最终,经过半年艰苦卓绝的努力,三明印染厂终于“起死回生”。“经过整顿以后,印染厂的利润率每年保持在7%-10%,产值达到了1个亿,利税达2000万元。”闪福香自豪地说,“这样的成绩在当时省内企业中排前几名,三明印染厂也因此被誉为福建省几棵‘摇钱树’之一。”(图为全市建材工业会上闪福香(右一)向优秀企业颁奖)

1994年,闪福香从三明建材工业公司退休。作为上世纪70年代三明建设大军的一员,他亲历了这段时期三明工业建设,目睹了三明这段特殊时期的沧桑巨变。

“山更青了,水更绿了,城市更美了,生活也发生了翻天覆地的变化。”回首自己在三明近50年的风雨历程,三明的变化给闪福香留下深刻印象。他说,初到三明时所见到的小小山城,现如今已变成一个越来越现代化的都市。

“一代又一代的建设者接力,相信三明的明天会更好。”回想初到三明时,烧饭曾经用的煤饼炉子,煤饼还得自己从印染厂锅炉池里搜集碎煤末,一个一个做出来,闪福香不禁感慨要珍惜现在来之不易的生活。

一辈子扎根在沙溪河畔,闪福香不曾后悔。他说,虽然上海有政策可以回去,但三明已成为他的故乡,他将在这里走完自己的人生。他希望今后三明发展得越来越好。

像闪福香这样从上海来的企业领导干部,数不胜数,他们在领导岗位上不贪不腐,始终保持共产党员艰苦朴素的本色,将党的优良传统传承给后人。

为他乡创业,为他人造福,而且是那么忠于职守,不虚度自己的年华,这就是当年为共产主义奋斗的楷模。

献了终身献子孙

为什么三明四面八方而来的建设者触动心灵?

“一穷二白”的三明,拿什么来回报这批远道而来的建设者?以最朴实的诚心,三明人民列队欢迎,准备好热水和饭菜,为大家接风洗尘……乘坐绿皮车,一路颠簸几十个小时,上海儿女舟车劳顿来到三明。下车一瞧,这里什么都没有,但触碰到三明人民热切期盼的眼神,又觉得什么都有!面对荒山野岭、荆棘草丛,浩浩荡荡的建设队伍自力更生、艰苦奋斗,斗严寒、战酷暑,披荆斩棘,移山填谷,在条件落后、设备缺乏的状况下,凭着辛勤的双手,掀开了三明创建新城的新篇章。(图为,这是1954年在上海留下的一张老照片。前排右二是上海傅振兴五金厂傅振华祖父傅林木,身旁坐着的是他祖母,他祖父背后站着穿白色衣服的是傅裕兴,旁边是傅振华两个叔叔,他祖父抱着的就是傅振华。)

2021年3月,三钢开始打造1958工业记忆园。在确保安全的前提下,三钢将建于20世纪70年代的旧厂房进行修复改造,建设集工业旅游、历史展示、创意于一体的1958工业记忆馆。

三钢生产的第一块铁、福建省第一台洗衣机、福建省第一台黑白电视机……展厅里,一个个“老三明”汇聚一堂,一件件充满年代感的老物件,仿佛让时光倒流,珍贵的三明工业印迹历历在目,仿佛把人们带回到了那个10万建设大军夜以继日建设三明工业基地的难忘岁月。(这是三明市标准件厂的老宿舍,傅振华从当年的大男孩转眼间已满头华发。)

傅振华真的没想到,能在这里重见自家的老照片。

这是他们傅家人最齐的时候。因此,“傅振兴”不是一个人的名字,而是由祖孙三代的姓名组合而成的一个民营业主的招牌:上海傅振兴五金厂。1956年对私改造期间,傅振华五金厂和几家小五金厂合并,主要产品是套筒锁。当时正是一家人的开心、开化、开明,在公私合营后,仍然保持了民营业主的招牌。1961年11月经上海市委决定全厂87人连同设备迁入三明,与三明五金厂合并,仍称三明市五金厂。1962年开发新产品“飞鹿牌”千层锁。1969年,生产螺栓部分的人员和设备与金属制品厂标准件车间合并,成立三明市标准件厂,成为福建省最大的生产标准件的企业。

赢利是1960年11月,傅振华随母亲从上海迁徙到三明,他成为“三明的上海人”傅振华也一直伴随着“三标厂”一起成长,在这片贫脊的土地上奋斗了三十多年,在老厂的兴衰中,终于看到了希望,见证了三明建设者的奇迹。

伴随三明工业基地共同成长,又有多少个上海人像傅振华一样,从少年到老年?

笔者在白沙外滩1号的邻居,跟傅振华是同龄人,曾是三明纺织厂上海随迁的青年女工,名叫刘小平。近年渐渐花白的头发染成红色,还理成老来俏的小平头。日常打打羽毛球,蹓蹓小狗。她都当外婆了,依然有年轻人的心态,活泼开朗。她说,阿拉老开心啦,每月有3000多元的退休金,上海那边还有400多元的生活补助,老好啦。女儿在三明找了毛脚女婿,还生了一儿一女。她幸福满满地跟笔者说,三明爱阿拉,阿拉也喜欢三明,白沙的外滩也映照故乡的明月,阿拉就在三明安享晚年吧。

李满来9岁多随父母从上海来到三明,到退休离开三明,在三明生活、工作了50年,他的父母亲、姑姑姑父、两个兄弟先后在三明去世。他动情地说:“如果你问我:‘你是上海人?’我都不懂得怎么回答,我到底是上海人,还是三明人?我上海话也会讲,我普通话也会讲,插队落户三年,我三明本地话也会讲,我到底算哪里人?所以我想想,我还应该算三明人吧。”

周彭年今年92岁,三明纺织厂退休职工。1970年,他和妻子章雅青,带着3个儿子,从上海乘坐火车缓缓驶入三明地界,支援三明建设。不曾想,一待就是半个多世纪。(图为印染厂老职工顾阿奎重游第二故乡,与老同事重话三明情结。)

那是一段艰苦奋斗的岁月。“吃住简单,每天早上6点上班。下班后,我们还帮着农民下地干活……”虽然条件艰苦,但和所有老建设者们一样,他们满怀激情,苦日子过出了甜滋味。

“听党话,跟党走,建设三明是我们应该做的事情。”那段奋斗的时光,三明印染厂退休职工顾阿奎记忆犹新,如今,他已满头银发。

1966年,顾阿奎坐上了一列包乘专车,与其他立丰厂随迁职工一起前往三明。站台上,数百名亲朋好友前来送行。9月23日中午,一路颠簸的火车终于到站,许多人列队欢迎。新厂食堂的工作人员早已准备好热水和饭菜,为大家接风洗尘。

原三明印染厂保卫科科长陈谦林在《三明印染厂迁建过程回眸》中这样回忆:“党支部一班人身体力行,做出榜样。书记沈相如带头表决心,带着老母亲,和在外厂的妻子及4个儿女举家搬迁。工会主席傅春连,也决心搀扶70多岁老父母和妻子、儿子全家6口随迁……”

三明人民不会忘记,当年万余名上海迁建干部、职工和家属,他们义无反顾、千里迢迢来到三明、援建三明、扎根三明,为三明的建设、发展和崛起,作出了巨大的贡献。

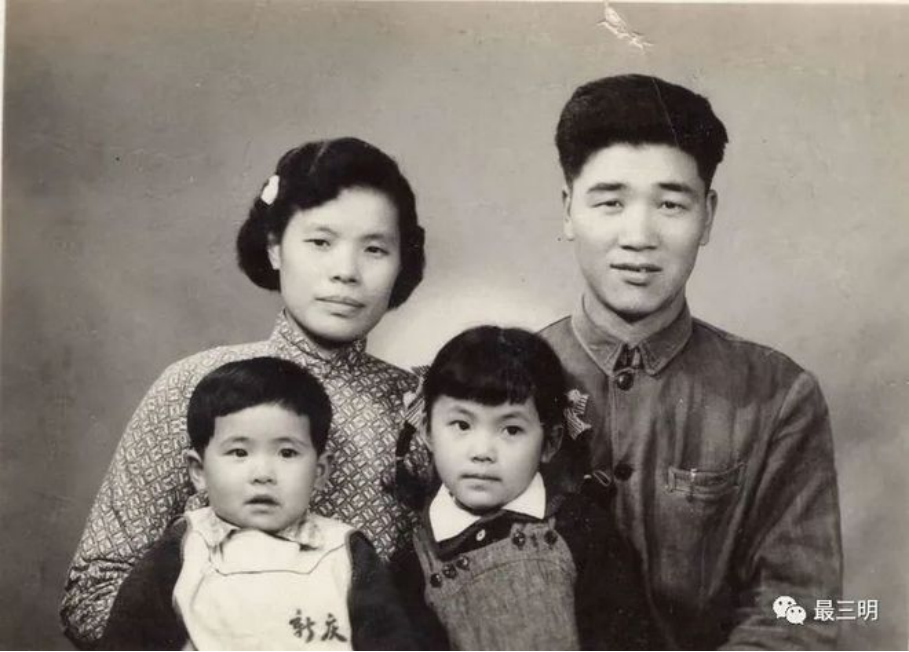

父亲谈长佑,1922年5月出生;母亲徐银珍,1925年6月出生,都为江苏扬州人。父亲在上海新华金笔厂技术科工作,母亲在上海的中国金属制品厂上班。这张“全家福”1957年拍摄于上海。姐姐谈振芳四岁,谈振芬三岁。1960年母亲工作的金属制品厂迁厂至福建省三明市。三明市金属制品厂前身为上海中国金属制品厂,1961年1月迁入三明,更名为三明市金属制品厂。经过了十多年的艰苦创业,从一个生产建筑小五金产品的企业,逐渐壮大成一个实力比较强的能够挑起重担的机械加工企业,后来分成四个厂,即光学仪器厂、标准件厂、铝制品厂和机床附件厂。1982年,机床附件厂又更名为三明市冷气机厂,地市合并时,划归三元区管理。金属制品厂的发展历程,就是三明市地方工业起步和发展的一个缩影。是想妈妈,还是担心妈妈在三明单身生活。1970年夏,初中毕业的谈振芳就离开了上海,风尘仆仆地来到了三明,来到了妈妈的身边。(图为谈振芳全家福)

那时谈振芳真的是豆蒄年华呀,当年9月她进入了三明一中,二年半的学习生涯,她成了地地道道的三明姑娘。

高中毕业后,谈振芳就响应号召,上山下乡到农村插队,落户在莘口公社曹源大队罗家小队。她想着,这山乡的生活虽然艰苦,跟妈妈来三明的“小三线”建设对比,也许当年还苦。妈妈她们都经受得了,阿拉也要做一个能吃苦敢吃苦的铁姑娘。当地农民调侃说,这个上海来的姑娘一点也不娇气。

农活不就是脏一点、累一点吗,接受贫下中农的再教育,就应该不偷懒、不逃避。好的表现大家都看在眼里,听说当地的学校缺老师,生产队里的社员都一致推荐她到莘口中学当民办老师。

岗位换了,她的思想没换,和蔼的态度没换,上课她认真教学,下课了跟同学交心交友。1974年的春节来临,上海的爸爸和妹妹到三明,难得一家团聚。节后谈振芳还领着爸妈和妹妹专程到曹源大队罗家小队看望厚待她的乡亲们。那时的交通真的不便,市区每天仅有的一趟班车,还要从荆东摆渡过河,再爬山翻越高高的荆西岭,才能到达曹源的罗家小队。当时,徐银珍还时时埋怨,贴心的小“棉袄”离自己最近,莘口公社插队离城区才多远呀,也不常常回来看看妈妈,从乘车过渡再翻山越岭好半天才晓得,女儿在这里落户真不容易。她还听说了,鹰厦铁路就在荆西岭下穿过,出山口偶尔还能听到火车鸣笛声,村里的一些老人还没见到冒烟的火车。徐银珍暗地潸然泪下,女工的日子苦,乡下的日子更苦啊。爸爸和妹妹都领略了谈振芳下乡插队的艰辛,看到谈振芳像山里姑娘一样健壮,一样吃苦耐劳,都感叹不已:吃得苦中苦,也难成为人上人。但是,保尔·柯察金的《钢铁是怎样炼成的》,确实给了上海姑娘无穷的力量,让她一步一个脚印不断丈量着三明的土地。

1975年12月,谈振芳给莘口公社曹源大队和莘口中学交上了“圆满的答卷”,入职永安铁路医院。

1977年底,母亲徐银珍从三明市标准件厂退休,告别了工作和生活了十七年的山城,回上海和丈夫团聚。妈妈结束了“牛郎织女”的日子,但是谈振芳却留在了三明永安。(图为谈振芳和她的同事段欣)

十七年不是很长,也许就是人的一生中最黄金的时段。谈振芳和妈妈很崇拜奥斯特洛夫斯基,在青春燃烧时谨记大作家的名言:人最宝贵的是生命。生命属于人只有一次。人的一生应当这样度过:当回忆往事的时候,他不会因为虚度年华而悔恨,也不会因为碌碌无为而羞愧;在临死的时候,他能够说:“我的整个生命和全部精力,都已经献给了世界上最壮丽的事业——”

当年奥斯特洛夫斯基的名言,何止激励徐银珍、谈振芳这一代接一代的青年,不辜负自己的黄金时代?艰苦的年月,一直期盼实现“面包会有的,牛奶会有的”之梦想,唯有精神的力量,能慰藉他们扎根山村、扎根山城,用青春讴歌革命的事业。

1978年,谈振芳结识了男青年梁东北,同游永安桃源洞。当时的桃源洞尚未开发旅游景区,尤其是“一线天”,基本上是原生态的风貌。全长一百多米的“一线天”狭窄陡峭的山路只留下前人的足迹,且无台阶可踩,可谓“路障石乱苔滑”,多处需要侧身硬挤而过。跋涉艰难的原始桃源,却为青年男女创造了孕育情爱的机会,谈振芳在三明永安建立了爱巢,得到了上海父母和妹妹的祝福。

婚后,谈振芳生下了爱女梁勤勤,妈妈徐银珍特地从上海赶来给女儿做月子,还特意从永安到三明看望三标厂的老工友。

尽管岁月不饶人,女儿依然饱含青春活力,但妈妈脸上已爬上了皱纹……请问:人生有几个十七年?她将青春献给了三明,献给了女儿,走在夕阳里,脸上还是跟晚霞一般灿烂。(图为1980年,谈振芳,其乐融融的三代人。)

三明的功绩,谁敢论资排辈?从上海到三明,千里迢迢,迁明企业员工放弃了大都市优渥的生活,扎根在三明的荒僻山区,将异乡变成故乡,把最好的年华嵌在了新三明的版图上。如今,不只是他们老了,他们在三明成长的儿女也都到了退休的年纪。但他们从未想到索取回报,索取三明新时期建设的“红利”,讲的是情,求的是义,依然想着怎么能让他们的后辈继续奉献,让新三明建设得更好,让三明曾经的工友、曾经的邻里生活得更优渥。可喜的是,我市成立了三明市沪明乡亲联谊会,开展在沪“小三线”三明建设者乡亲联谊活动。2022年5月,国家发改委印发实施《革命老区重点城市对口合作工作方案》,明确上海与三明建立对口合作关系……沪明情谊还在延续,三明有关上海的记忆,正在拂去历史的尘埃,重新走进人们的视野。

(本文作者系市政协文史研究员、三明市文旅系统退休干部)