□ 郑 升 旗

每当我们漫步在沙溪河畔,看山山青,看水水秀,两岸高楼林立,街道整洁,绿树成荫,郁郁葱葱的生态环境拥抱着美丽的山城,我们就十分怀念带领三明早期建设的创业者的领导张维兹。

主动请缨 搞工业

1957年春,在中央召开的一次工作会议上,就我国农业生产急需化肥和发展工业钢铁严重不足的问题进行研究。当时主持中央财经工作的陈云副总理提出:各省都要有自己的大中型化肥厂和各省必须因地制宜建立自己的中小型钢铁厂。福建省委在贯彻中央工作会议时,讨论研究了福建工业建设和筹建化肥、钢铁等工业企业问题。时任厦门市委书记的张维兹在省里召开的工作会议上,向会议提出我省搞工业建设已具备了三个条件:一是我省解放后,已建造了装机容量为26万千瓦的古田水电站,保证了发展工业用电需求;二是“一五”期间为备战需要修建的鹰厦铁路已建成通车,交通运输问题得以解决;三是我省有着丰富的石灰石和铁矿等资源。后张维兹找到当时分管工业的副省长兼工交部长的梁灵光,提出希望去搞工业的想法,得到梁灵光的支持。同年9月,张维兹接到省委调令,任他为化肥厂书记兼厂长,省委还考虑到工作方便等原因,让他兼任省委公交部副部长。10月,省委从省工业厅抽调倪松茂副厅长协助张维兹工作,同时还从省直机关和大专院校抽调一批行政、技术干部,组成一个筹备班子,开始了筹建化肥厂工作。

筹备组在中央立项后就开始选址,初选有五个候选地点,分别是厦门海沧、福州的桐岭、永安、沙县的青州和三明县。由于当时海峡两岸紧张对峙的形势和福州尚未通铁路,无法解决运输问题,因此厦门、福州首先被否决;永安由于水源不足,青州因地势不够开阔,也相继被否决。而地处福建中部的三明县,却因有着穿城而过的流量充沛的沙溪河,有着荒漠而开阔的溪谷地,而且刚刚通车的鹰厦铁路正巧经过这里,天时地利使这个无足轻重的小小三明县,从这时起承载起了创建我省工业发展的历史重任。

三明县被选定为厂址后,钢铁厂也因交通等原因将厂址选到了三明。石灰氮厂为了与化肥厂配套也选定三明作为厂址。同时考虑到三钢与三化的生产建设需要,决定建设一个共同的机修厂,即后来的化工机械厂。为发展我省的重型机械工业,又上了重型机器厂的项目。这些项目基本奠定了当时我省重工业基地建设的基础。

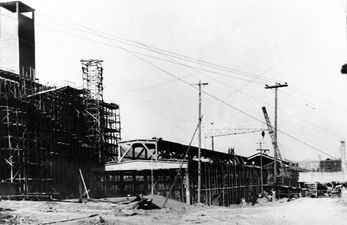

几个大型企业先后将厂址选在三明后,为了加强对三明工业建设的领导,1958年4月,省委正式批准成立了三明重工业建设委员会(简称:三明建委),委任张维兹为书记兼主任,全面负责三明工业区的各项工作。6月,省委考虑到三明将是我省工业基地的因素,又任命张维兹兼任省重工业厅厅长,作为省委负责三明工业建设的派出机构。(图为建设中的三化合成氨厂)

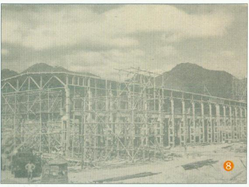

三明重工业基地建设,开始除规划建设三明钢铁厂和化工厂外,还有焦化厂、冶金矿山机械厂、机电厂、水厂、机修厂、耐火材料厂、水轮机制造厂、电缆厂等8个厂。1957年12月10日,省里派出一支地质小分队进入三明,拉开三明重工业基地建设序幕。随后省委、省人委抽调了大批干部、工程技术人员及人民解放军9128部队、省建一公司、省冶金设备安装公司,当地干部、民工,晋江、龙溪、龙岩、闽侯等地民工和厦门大学部分师生,组成一支强大的建设大军,先后到达三明。同时国家建筑工程部、冶金部从西安、宝鸡、本溪、沈阳、鞍山、上海等地调来钢铁、化工、安装等方面的老工人和工程技术人员共3260多人支援三明。到1958年7月,各地到三明参加重工业基地建设者共达到4.4万多人,在北起徐碧翁墩,南至台江,长达25华里的区域内,住工棚、睡地铺、吃“工地饭”、战酷暑、斗严寒,掀起建设三明重工业基地的历史壮举。经过近两年时间筚路蓝缕的建设,到1959年底,三明重工业基地已初具规模,基本建成三明钢铁厂、三明化工厂、三明重机厂、三明热电厂、三明自来水厂以及机砖厂、水泥厂、农械厂等大小工厂80多个,完成基建投资8982万元人民币。当年就产钢2296吨、生铁11800吨、发电1000多度、生产电石269吨、水泥850吨及其它产品。工业产值由1957年的110多万元增加到3100多万元,增加27倍。市区工人达2.4万多人(不包括民工),比1957年增加63倍,城区非农业人口达6.2万多人,比1955年增加9倍多。市区设有4个街道办事处、4个公安派出所、16个居委会,有中学1所、小学9所、幼儿园11所、影剧院1座、文化馆1个、医院4所和连接沙溪两岸的大桥2座。工业城市的雏形已经出现。(图为正在紧张施工的三钢炼钢车间)

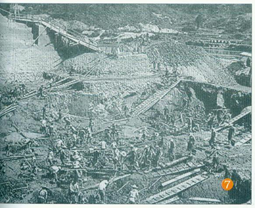

描绘蓝图 建城市

1958年底,三明建委向省委提出建市设想,1959年夏,建委从北京请来专家设计三明城市的发展规划。当时张维兹向专家们描绘了三明建市的一些设想。他说:五十年代,我国与苏联和东欧的关系较好,在生产和生活上都要向他们学习,而三明的地形类似于沿多瑙河筑成的匈牙利首都布达佩斯,因此,我们有意将三明建成美丽的布达佩斯式带形城市。按当时搞重工业基地的规划,以沙溪河为核心,河西岸(列西)为重工业区,以钢铁厂、化工厂为主,配套摆上热电厂、水厂和机修厂(化工机械厂),河东岸(列东)为行政、生活区,两端的城关、富兴堡和列东是轻工业区,摆上纺织、印染、食品、服装、鞋类以及服务生活的多种轻工业。他考虑到,重工业区多为男职工,轻工业区多为女职工,沿河修建几座大桥,江滨辟为公园,沿着沙溪,可通游艇,多添置舢板,河面筑亭子,才不会使“牛郎”和“织女”望河兴叹。(1958年8月,三明水厂正式兴建,图为第一泵房建设工地。)

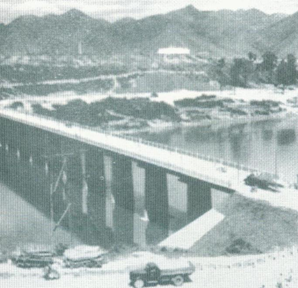

张维兹描绘建市的蓝图,向省里申报后,当时“全国正搞公社化”。省里的主要领导说,“三明就称为公社吧”。1959年2月,为了加强对工农业生产的全面领导,保证重工业基地的建设,省委、省人委决定将三明重工业建设委员会与三明县人委合并,成立了相当于专、市一级的三明人民公社筹备委员会(简称三明公社筹委会)。筹委会由张维兹任主任兼书记处书记,第一书记由伍洪祥兼任。(图为1959年4月,建成的列东大桥通车。)

三明成为公社后,给工作带来许多不便,特别是外出联系工作,订购设备,请求援助等都使对方不知公社是哪一级,什么单位。同年底,三明人民公社向省委打报告,要求将三明人民公社筹委会改为三明市。省委同意三明意见并报中央。1960年5月,经国务院第101次全体会议通过决议,正式设立三明市为省辖市,将三明人民公社筹备委员会改为三明市人民委员会。省委命令张维兹为三明市第一书记兼市长。

张维兹在绘制建市蓝图时,1959年夏,叶飞同志陪同华东局书记陈丕显来三明视察。张维兹同志在汇报中,抓住机会提出要求,希望上海能支援一批轻纺工业来三明,陈丕显同志当即表示可以从上海搬迁一些轻工业厂来三明配套。随后,省委向华东局报告,华东局决定从上海搬迁三星糖果厂、奇美内衣厂、长宁印刷厂、永久制鞋厂、傅振兴五金厂、中国金属制品厂、新兴电机厂和玻璃厂等首批工厂到三明支援工业建设。从1960年到1961年,这些厂先后来三明落户,为三明市轻工业起步和改变市区工业布局开创了新局面。但轻工业的比重仍不足,用张维兹的话来说,仅有牛郎,没有织女不行。他竭力争取省里的支持,又先后从沿海城市陆续迁来了塑料、农药、制药、机床、齿轮、工模具、锻冲件等多种门类的工厂。随后又有上海第二批的迁厂单位——国棉26厂和立丰染织厂。1966年,又从上海迁来了泰昌胶合板厂和永昌五金厂。经过这些努力,终于使三明市区的工业结构逐渐趋向合理,有了一个门类较多的工业体系。至1998年建市40周年,三明市的工业总产值连续40年居全省之首,成为全省名符其实的新兴工业城市。实现了张维兹年轻时“立志工业兴国”的愿望,用现代的话说叫实现了张维兹心中的“中国梦”。

以人为本 万事兴

建立一个工业基地,千头万绪,应该先抓哪一条?“人、人才!首先要抓住又红又专的知识分子和有行政能力的骨干干部。”“人是世界上最可宝贵的,是生产力的第一要素。”张维兹这样说,也是这样做的。从1957年底张维兹任重工业厅长,统抓三明工业基地建设之初,他就把人才工作当作三明工业基地建设的重中之重来抓。他专程到江苏省,向江苏省重工业厅厅长李凌请教:抓工业最重要的是什么?李厅长回答说:“是人,要抓一批有专业知识的知识分子,这至关重要。”张维兹回来后,立即向省委打报告,要求调一批有专业知识的知识分子。省委全力支持,很快就从厅局一级和各大学、中学、专科学校挑选了40名大专以上具有专业特长的知识分子,后来陆续调进了2800多名各类技术人才。另外,又从部队转业下来的同志中选了一些知识分子干部,并调来一批退伍战士,经过培训当工人。接着,又从江苏省、冶金部、吉林化工厂等省和有关部门、单位调来一些知识分子和有经验的工人,如三钢的总工程师朱启基来自本溪钢铁公司,三化总工程师陈明、江培萱分别来自省工业厅和厦门大学,化机厂总工程师张鸿坤、重机厂总工程师蔡德茂,(人称“柴油机大王”),都来自省内老的机械厂。邱建平、徐震环、杨拓等城市建设领导干部来自省内外各个部门。还从厦门抽调一批工业管理骨干,如工交部长孙德胜、经委主任毛涤生、工业局长王维鹄,分别担任化工厂厂长、副厂长、化机厂厂长。张维兹深有感触地说:“没有这些同志,三明搞工业是不能想象的。”为了使三明人才后继有人,他在三明建设刚起步时,就积极筹备三明工业专科学校,四处寻找有经验的学校领导和有经验的教师。他常说:搞工业建设要有三种人,一是懂行的技术人员,没有这些人,工业建设是一句空话;二是要训练有素,又能吃苦的工人;三是头脑清醒会用人的人。这三种人各有各的用处,好像一个鼎,缺少一足都不行。有了这些人事情自然会办成。(图为1958年6月,三明工业基地建设破土动工,张维兹同志(右二)到车站欢迎参加建设的9128部队指战员。)

张维兹以人为本,他始终把早期参加建设三明的人放在心里。在规划建市时,就想到建设者的衣食住行。他说:“建设一个城市,原则上既要有利于发展生产,又要方便居民生活”。因此,规划中,就在三明周边布下了吉口、溪口农场(兼养畜、种菜),回瑶林果场,牛岭茶场,厦门新村蔬菜队,城关、梅列蔬菜队等,可以说农牧果,鸡鸭鱼蛋,样样都想到了,甚至连做豆腐、理发的师傅都从福州、厦门请来。

三明市是重工业基地,施工中难免会有工伤事故发生,他决定在三明建一所厂矿医院(即现今的三明市第一医院),为职工就医看病。为了把医院办成一流的技术医院,他三番五次到福州协和医院,把全省胸腹外科的“第一把刀”林敬恒夫妇调来三明。林氏夫妇到达的那天,张维兹亲自到车站迎接。林敬恒大夫不幸在“文革”中逝世。数十年后谈到他,张维兹仍感到痛心。

“三年困难时期”,三明粮、油和蔬菜、副食品等极度缺乏,严重危害了人民群众的健康和生命。张维兹将群众生活时时挂在心上,召集市直各部门分头召开会议,研究对策,在获悉市郊各边远大队存放大量的粮食而无力运出后,他立即打电话给伍洪祥同志,请示能否以市委的名义打个报告用这些“死粮”。当伍洪祥没有表示反对后,市委当夜起草文件,第二天就派专人送省委。这就成为后来全省唯一、三明人人皆知、数千职工参与挑运“死角粮”的行动。尽管当时每人一个月只增加几斤粮食,但切实救了一批人,渡过了最为困难的时段。为了解决职工的生活困难,他还组织部分职工及家属在莘口公社和荆西、中村公社回瑶办农场,开荒种粮,养猪,厂区山坡周边地种菜,种地瓜。派干部到沿海地区通过关系买海产品、副食品,为职工增加供应。经过这些努力,使得市区没有发生大面积饥荒。

上世纪60年代初,为了贯彻中央“调整、巩固、充实、提高”的“八字方针”和省委的贯彻意见,他首先考虑的还是尽可能保留技术骨干、业务人员和老工人。他到各厂与厂党委研究,制定贯彻“八字方针”的具体方案,指示告诫各厂一定要把技术骨干保留下来,以备将来形势好转时派上用场。如三化厂根据他的意见,在荆东办了农场,把下马的大氨厂技术、业务骨干安置到农场,1963年后,这些技术人员又发挥了很大作用,使上马的工厂很快恢复生产。市委还专门发了一个文件,通知各厂在精简机构,压缩多余劳动力中对富余的领导干部、技术干部不能外流,由市委统一调配。全市压缩劳动力任务完成后,立即从这些厂中调整出一部分干部充实到地、县两级机构,如省建一公司书记徐祉福调到小市任市长,三钢炼钢分厂余震岳、赵伟武调小市任副市长,化工厂办公室主任朱瓦水调小市任副书记,化机厂宣传部长调小市任宣传部长,金工车间书记秦世涛调三明地区劳动局任副局长,三钢的洪广大调地区文化局任局长,化工厂劳工科长颜家祥调任三明地区轻工业局长。

大风大浪 经考验

张维兹从1957年到三明至1971年离开三明,在三明15年,经历了全国“大跃进”、“人民公社化”、“反右派”、“文化大革命”运动,在福建省又经历了“反地方主义”、“反右倾”江(一真)魏(金水)“反党集团等运动”。张维兹始终坚持以真理、实事求是的党性原则对待运动。“文化大革命”,期间,他成了三明地区头号走资本主义道路的当权派,批斗、游街、罚劳动、睡牛棚,他始终坚定对党忠诚的信心,心地坦然、平静、乐观、积极。

三明工业建设,开始是经过周密的科学设计,规模是年产20万吨钢和20万吨化肥。1958年,“侯氏制碱法”的发明者,当时化工部副部长侯德榜教授建议三明化肥厂要充分利用我省的有利条件,主要生产氨和碱。张维兹采纳了他的意见,准备年产20万吨氯化氨,支援农业生产。但“大跃进”开始后,原先的设计规模都被推翻了,钢铁由原先的20万吨上升到60万吨、100万吨,而化工厂规模却一再削减。到贯彻“八字方针”时,又命令钢铁全部下马,化肥厂上。这样的大调整给建设工地造成了一片混乱。1959年,叶飞同志来三明视察,看到工地混乱,很不高兴。当张维兹在汇报时,讲了工程困难,粮食、砖瓦调不来,叶飞勃然大怒,说:张维兹,你在三明哪里是“大跃进”,是“公子哥儿”,后又在龙岩煤铁会议上,又当众训斥张维兹在三明玩“公子哥儿”。1961年,国家暂时困难,上级领导提出三明重工业基地要伤筋动骨,工厂全部下马的要求。这时张维兹提出不能一哄而下的意见,对此,上级有关领导很生气,批评张维兹老唱反调说:“大跃进时,你顶着不肯上,现在又顶着不肯下,你想干什么?老右倾。”事后,张维兹在回忆二次受到严厉批评后说了“不按科学和经济规律办事的教训太沉重了”。

1961年,范式人正式来福建工作,任省委第二书记。范约张谈话,张维兹谈了福建从“反右派”结合大规模的“反地方主义”,张维兹说:“开始我是赞成的,当知道首先出来揭发的材料不是事实,本人也没有承认,向中央写报告是斩头去尾加以编造的时,我是反对的。”不久,叶飞来三明检查“反右倾”情况,听了张维兹的汇报后说:你这个张维兹就是右倾,在厦门不搞“地方主义”,现在“反右倾”又不积极。

1962年春,中央召开七千人大会,总理周恩来来到福建听汇报,张维兹谈了三明的问题,他从1957年开始建三明工业基地讲起,又讲了“反右派”、反“右倾机会主义”,反“地方主义”。总理听了很感兴趣。总理记性好,一下子就记住了张维兹的名字。后来在一次小会上,张维兹坐在总理对面,总理说:“你叫张维兹,胶东人,你的发言讲得很好。”七千人大会结束后,省委传达了刘少奇同志的文字和口头两个报告及毛主席的讲话,进行了经济调整,开展平反“地方主义”和“江、魏集团”及批判韩先楚等三个平反,福建工作有了起色和转变。

“文化大革命”期间,张维兹被下放到“五七干校”放牛,成了三明地区头号“走资派”,批斗、挨骂、挂牌游街,甚至被打、被禁闭,是三明最早被抄家,牵连子女、亲戚受害最重,时间最长的人。他从不说一句怨言,没吐半句“不”字。几年来,他总是心地坦然、平静、乐观、积极,好像没有发生任何事情一样,他这种坚定的革命信念,高尚的修养、广阔的胸怀,永远值得我们学习。

“文革”后,张维兹又被污为“四人帮”在福建的骨干,遭到隔离审查。但他仍然关心受迫害的同志,1980年,张维兹去北京,在一些老同志的帮助下,向中央反映福建反“四人帮”扩大化造成的恶果,促成中央派项南来福建工作,拨乱反正,平反一批冤假错案。张维兹在自己还深陷逆境之时,敢于仗义执言,为同事、下属讲公道话这样纯朴的同志情义,更珍贵的是所体现的为党、为人民无私无畏的党性风采,完全不是那些“明哲保身”之人所能解谕的。

与书相伴 体悟高

张维兹在总结自己知识的来源时说:“我的一些知识是看书看来的。”与张维兹同事的一位领导告诉大家说:“张书记的本事源于文化底蕴厚。”曾做过他的秘书林其福介绍,张维兹书记爱书,热爱读书,勤读书,博览群书,古今中外,无所不读,手不释卷,爱书如命。他的办公室隔壁有个书房,他的工资除了生活费,小孩读书费用支出,其余全用于买书,历年积累,应有几千册。有些书是在解放区“三查三整”发的,如刘少奇《论党》、毛主席著作单行本,社会发展史等。多数是新华书店发行购买的,如《史记》、《汉书》、《战国策》、《资治通鉴》、《水经注》、《徐霞客游记》、《论语》、《离骚》,《历代散文集》等等。这些书,“文化大革命”被“焚书坑儒”运动全部抄走,他很痛心。“文革”后平反了,恢复了工作,组织上问他有什么要求,他只提出,抄走的书还我就行了。1973年复出任厦门市革委会主任,他在参观海关罚没展览,张震关长让他选些进口高档品,他只选了一本王云五编的“四角号码”字典和一盒《基度山伯爵》。对那些花花绿绿国内罕见的进口物品,只是观赏,吸引他的还是书,他想继续藏书,重建书房。(图为张维兹手迹)

“勤读书、勤积累、水到渠成,方能成大作。”这是张维兹的读书体悟。读书之余,张维兹爱品评刘邦、刘备、李世民和朱元璋等历史人物,古为今用。评论诗词,张维兹常说汉高祖的《大风歌》、岳飞的《满江红》气魄大,包容宇宙、气吞山河;唐朝“三杰”李、杜、白,杜诗人民性强。等等。1968年,张维兹在荆东“五七干校”学习班放牛时,结识秦文琴(三明学院中文系副教授),两人一起放牛,秦说起曹雪芹懂得中草药真多,好像当过郎中似的,激起了张维兹的话题。他从曹雪芹的家世,谈到《红楼梦》的创作,说《红楼梦》“字字句句皆是血,十年辛苦不寻常”;从《红楼梦》反映官场的“护身符”讲到这部小说深刻的社会意义;又从《红楼梦》的文人语言,联系到《水浒传》民间说书人长期创作的生动活泼的语言艺术。秦文琴说:我从没遇见一个党的领导干部,会对文学有这样深刻的理解,我觉得他比我们教授讲得更深入浅出,还说张书记没有不懂的事。

福建省人口计生委的干部张健1981年去探望张维兹,他送张健一本《韩非子集释》。张维兹在书中写了一首诗:“嗟来应有齐人骨,怀逝莫忘楚囚装。抚然兴叹仲尼意,静虚谨庐一匡床”。张健说:“张老在我的心目中就是一匡床、一筐书,一个忧国忧民的老书生形象。”惜别之时,张健也产生创作冲动,拟了一副对联“曾经风雨丹心在,除却图书两袖空”,送给了张维兹。

20世纪80年代以后,张维兹不再担任党政领导干部实职,但他仍然关心厦门、三明和全省的经济建设,经常不辞辛苦地深入基层,为福建的经济建设出谋献策。1982年以后,他退居二线,重游三明,在谈三明的建设时,他对初期描绘的蓝图进行了反思,他说最大的遗憾是铁路改线。原来鹰厦线三明一段867公里是沿沙溪河岸走的,铁路穿城而过,影响了城市建设,1959年把它向里挪了一段距离。今天城市进一步发展,铁路仍是穿城而过,当时既然挪动了,就应把它挪到山边去,这样对城市建设影响就小了,这不能不说是个遗憾!他虽然离开三明很久了,可他的心仍然牵挂三明的发展。1989年12月,肖克老将军来福建视察时,为张维兹题词“老而不失赤子心”。

张维兹带领当年的建设者以高度的责任感和顽强拼搏的精神,把一个名不见经传的山区小县城建设成工业城市,为三明市后来的发展奠定了基础。他五湖四海、任人为贤的领导风范;坚持真理、实事求是的党性原则;为国为民、鞠躬尽瘁的崇高境界;艰苦奋斗、无私奉献的革命精神;博学多识、高雅清正的人格魅力为我们留下宝贵的精神财富。时代在发展,如今三明已掀开了新的一页,饮水思源,三明人民应永远铭记他及他领导下的建设者们。

(本文资料来自《张维兹纪念文集》;本文作者系三明市闽浙赣边区革命史研究会秘书长)