□ 吴 西 全

德佑二年秋,宋丞相文天祥如闽,道出龟山墓下,感公倡道模范天下,取酒以祭之。其词曰:

事有越数代而相感,余不知其何心。苟非当世之善,孰为于邑而失其持。予既周观宇内,安有万一于夫子之所为?老者不憖(yin4)遗。嗟乎!微子其谁从?

当其立雪程门,圣谟光训,手不停披。宪章周礼,祖述神义。参造化于笔端,究天人于隐微。出处进退与时宜,历仕龙图,范围天地而不过,曲成万物而无遗。道宗二程,同天下之人而范之大德,必得其位,云胡解组,休其身于时?岂衡泌之可乐,抑荣辱得丧之有司?使先生于所为,将相于一时。其文章道德,自能为天下师。孰得孰失,公论岂无知?

跪词而献酒,希洋洋而来思。呜呼哀哉!尚飨!

这是一篇弥足珍贵的稀世珍文。说它弥足珍贵,首先是文天祥这篇未及三百字的祭文,是在特定的历史时刻、特定的地点、特定的情景之中问世的。——在南宋朝廷倾覆之秋;——在以拯救国家民族危亡为己任的旷世英雄文天祥,历尽千难万险,奔波于自福州启程,经今南平、沙县、三明、明溪、清流、宁化、长汀,回江西招募义军抗元救亡的道路上;——路经杨龟山故里明溪县龙湖村时,“道出龟山墓下”,拜谒先哲杨时(龟山先生)于墓前。南宋末年忍辱负重的文天祥,面对北宋末年力主抗金反对投降,拥立康王赵构重建南宋政权,保持了晚节的杨时,一腔热血,两行热泪,披肝沥胆,倾诉衷肠:“事有越数代而相感,余不知其何心?苟非当世之善,孰为于邑而失其持。予既周观宇内,安有万一于夫子之所为?老者不憖(yin4)遗。嗟乎!微子其谁从?”“跪词而献酒,希洋洋而来思。呜呼哀哉!尚飨!”情真意切,感天动地。它的弥足珍贵之处,还在于此文作者本来并没有想让它成为流行传世的文学作品,然而,这篇祭文所折射出来的,文天祥和杨龟山这两位客家先哲的以国家民族兴亡为己任的精神品格之光芒,却使它成为研究、纪念、凭吊文天祥和杨时这两位客家先哲的珍贵的历史文献。它的弥足珍贵之处,更在于此文历经730多年,至今还只记录在《家谱》、《方志》中,是一篇尚未被公开出版发行的书刊收编发表,然而又万万不可听任其湮没的稀世珍文。(图为北宋徽宗御书褒奖杨时的诏书)

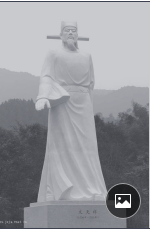

前几年,我发现这篇祭文时,由于自己只知道杨龟山墓在将乐县城南郊乌石山,而文天祥则从未涉足;却不知道杨龟山在明溪县龙湖村另有“衣冠墓”,从而对这篇祭文的真实性心存疑窦,故而保持缄默,不予置评。因为我心里明白:德佑二年(公元1276年),文天祥任右丞相兼枢密使都督诸路军马的官职。正月十九,他奉命从京城临安(今杭州),去离城15公里的北郊外皋亭山元兵大营谈判,被元兵扣留。二月初五,南宋朝廷投降,元兵不战而进驻临安城。南宋君臣即将被押送去元大都(北京),生死未卜。在此危难时刻,当国的太皇太后秘密安排,将恭帝之外的另两个皇孙(八岁的益王赵昰和六岁的广王赵昺)随各自的生母、母舅,雇民船在夜里从京城临安(今杭州)小水门出城,化装南逃。随后,元兵虏南宋君臣北去大都,文天祥则被解押随行。行至镇江渡口,文天祥略施小计跳江逃脱。历尽千难万险,文天祥乘船由海路到福州。益王赵昰一行人经温州南下,已经先到达福州。德佑二年(公元1276年)五月,益王赵昰在福州被拥立为端宗皇帝,改元端宗景炎元年(公元1276年)。广王赵昺,则被加封为卫王。文天祥因不愿与那个主降不成而逃跑保命的陈宜中(时任左丞相)同殿共事,故不愿再次担任右丞相,于是改任枢密使同都督诸路军马,到南剑州(今南平市)开府,经略江西。(图为明溪县龙湖村杨时衣冠墓)

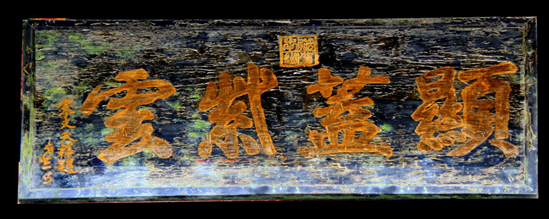

宋端宗赵昰及其母杨淑妃兄妹随文天祥在南平登船西行去汀州、赣州。他们沿闽江支流沙溪逆水行舟,拟经莘口、岩前到梓口坊码头,再离船上岸去明溪。似乎是有人晕船了,木船才到今三明市梅列区列西,就急忙离船登岸了。文天祥一行人由今三明市梅列区陈大镇安居坂村进入今明溪县夏阳乡紫云村。紫云村均峰山上的千年古刹“均峰寺”至今保存有“显盖紫云”四个大字的文天祥亲笔题匾。匾上方正中有篆刻方印“御驾南征”四字,题匾连读为“御驾南征,显盖紫云”。《归化县志》和紫云村的《族谱》对此一节,都有记载。路过御帘村时,杨淑妃轿门垂帘被狂风吹落,村民张幼厚代为拾起。因此,他们以皇帝的名义,钦赐“御帘”一词作小村地名,以示表彰。状元出身的文天祥即事成诗:“山村何取御帘名,大宋南征重此行,珠箔忽因风卷去,芳名留与世荣恩。”御帘村《张氏族谱》载入此事。(图为宋文天祥题匾:(御驾南征)显盖紫云)

文天祥一行人由夏阳乡进入翰仙镇(宋朝的将乐县龙池团)时,他们又以皇帝的名义,钦赐小村地名“国母漈”。“国母漈”之国母,显然是指端宗皇帝的母亲杨淑妃。她是南宋度宗咸淳间,后宫中级别较高的妃嫔,但是,端宗皇帝是在福州匆忙登极,她还未被依制册封为“太后”,只能称“国母”。前几年已有人著文立说,杜撰“国母漈”是明朝正德皇帝南巡到此赐给的地名。我不知他有何根据。论史文章,不该虚拟妄说。我反对的理由:1、正德年间,归化建县已经四五十年了。如果有如此重大的“归化新闻”,明正德《归化县志》、明万历《归化县志》的主编何以在《归化县志》中不置一词?2、即使正德皇帝南巡真有微服私访归化县,也不至于拖累老妈(皇太后)来深山野岭吃苦劳累。3、退一步说,正德年间的国母,是经过册封的皇太后,那么,应该叫“太后漈”而不该叫做“国母漈”。4、文天祥保驾经过之地,以“国母”命名的地名不只这一处。清流县嵩溪镇的“国母岽”“国母洋”可为例证。文天祥一行遇雨曾在小山村“国母洋”留宿一夜,题有对联“山高不碍乾坤眼,屋小能容宰相身。”(见于清道光《清流县志》)。(图为明溪县保存的杨时遗像)

然而,众所周知的杨龟山墓在将乐县城南郊,距离明溪县龙湖村约50公里。德佑二年秋(严格说来,既已改元了,从五月起,则应该写作端宗景炎元年),兵荒马乱,局势危急,文天祥一行人,不可能专程去将乐县龟山墓下,“取酒以祭之”。笔者因而对文天祥《祭杨龟山文》的真实性存疑不解,故缄口如瓶,不予置评。

2005年冬,我为写调研报告《杨龟山故里今何在》(前已发表在《三明论坛》2006年第6期)而做社会调查时,依据林海权教授《杨时集·先君行状》和明溪县《宏农杨氏房谱》所指,到明溪县龙湖村的“石龟山之阴”寻找杨时父亲杨殖墓地,意外发现在明溪县龙湖村“石龟山之阴”,竟有尚未被世人所共知的“杨时衣冠墓”,并有早已迁居到将乐县白莲镇杨坊的杨时后裔,每年八月初一,从五十里开外前来扫墓祭奠。至此,我疑窦顿开:“德佑二年秋,宋丞相文天祥如闽,道出龟山墓下”,确有其事。文天祥此行,的确是在明溪县龙湖村“石龟山之阴”的杨殖墓下侧“杨时衣冠墓”前,“取酒以祭之”。

文天祥《祭杨龟山文》,真是一篇弥足珍贵的稀世珍文!面对历史文献,岂能擦肩而过,谨作此考证。

此外,明溪县龙湖村的 “杨时衣冠墓”,是否应该重建扩建成陵园,并配上文天祥《祭杨龟山文》的碑亭,申报为“省级”、“国家级”文物保护单位,和青少年爱国主义教育基地,并和明溪县龙湖村的“杨时故居遗址”公园、“凤凰岩”杨时少年读书处,还有龙池、龟山等名胜古迹,人文景观和自然景观统筹规划为旅游胜地?这是今人应该思考和行动的。

(作者原名吴锡铨,系明溪县杨时文化研究会副会长兼秘书长,明溪县一中退休教师)