■ 陈则慧

抗日战争时期的1941年4月19日,日军登陆第一梯队在海、空军火力的掩护下,在福建省东部沿海抢滩登陆。4月21日晚,福州第一次沦陷。日军飞机大规模空袭福州,福州王庄机场、台江码头等地被炸,死伤380人,仅仓山就被炸死100多人。福州沦陷后,大量的难民逃亡到了尤溪、南平、沙县、永安。国民党省政府随即迁至闽西北重镇永安。

临时福建省会的永安,逐渐成为我国东南各省的文化中心,各色人等纷纷汇集山城。一时群贤毕至,少长咸集,形成了永安文化界的中坚力量。他们在中国共产党倡导的抗日民族统一战线旗帜下,巧妙利用了国民党福建省政府官办或半官办的文化阵地,开展各种抗日文化活动,为推动抗日救亡,实行民主政治,繁荣东南文化作出了极大贡献。一向交通闭塞、文化落后的永安山城,此时不仅成为福建战时的政治中心,而且成为我国东南半壁的文化人士荟萃之地,是抗战时期国统区三大抗战文化中心之一。其中有不少革命知识分子和进步文化人士,他们在中共地下党的领导和协调下,创办了许多进步文艺刊物,仅戏剧方面的就有《抗时国民教育戏剧丛书》、《福建剧坛》等。当时邵荃麟同志是党在闽浙等地文化方面的领导,他具体委托王西彦同志来永安开辟文艺阵地。其宗旨是:坚持抗战,反对投降;坚持团结,反对分裂;坚持进步,反对倒退。国民党当局眼见进步刊物如雨后春笋般涌现,威胁日甚,不得不施加种种压力,各种进步文艺刊物在创办中风波迭起,经过进步力量的巧妙周旋和较量,终于顶住了逆流,顺利地发行和问世。

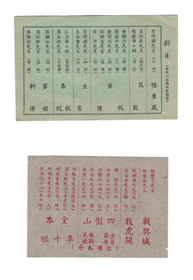

其时,永安在全国有一定影响的当数“戏剧节”。国民党政府规定每年2月15日为“戏剧节”,中共地下党组织和进步的文化人士以法定的“戏剧节”来提倡戏剧革新,宣传抗日救国。在各地抗日捷报频传的1944年、1945年,永安就举办了两次戏剧节。名义上虽是国民党福建省党部领导,但具体参与和筹办的人员多是文化界进步人士,时任福建省图书馆馆长的董秋芳先生就是其中之一。他们提出:“戏剧为社会教育,剧人应身体力行”的口号。演出的剧目,不但有名家名作的传统剧,如《借东风》、《骂殿》、《战樊城》等(当年的演出剧目和人物表至今仍有人珍藏,见附图)。随着传统经典剧目在永安的推出,京剧这一外来剧种也从此在永安落地生根,一直延续到上世纪八十年代末。永安戏剧节中经典剧目的传播,对永安大腔戏的繁衍生息,周边大田、尤溪等地的汉剧、宁化的祁剧、清流的三角戏等的生存和发展,也起到了推波助澜的作用。更重要的是,他们组织创作排演了新剧目,尤其是在古老舞台上推出的话剧,市民称之为“便衣剧”,舞台上的演员不着戏服,观众耳目一新。如林谷导演的《青春》、蒋海溶导演的《棋逢对手》、陈新民导演的《正在想》、萧斧编剧、许超然导演的《燕归来》、周勉之导演的《穷途末路》、陈春江导演的《伶港人家》等。这些剧目有宣传抗日的,还有讽刺和批判当时社会制度的。当年的“便衣剧”,是福建现代戏剧创作和演出的起源和奠基。为了使抗战时的“戏剧盛宴”免遭“非议”,他们还特意安排了一些政治性不强的剧目和“官样”节目穿插演出,展示了高超的斗争艺术。

说到永安戏剧节,不得不提福建省抗日战争时期的进步文化人士林舒谦。1911年生于福州的林舒谦,自大学时起,即组织、参加抗敌救亡话剧团体。“七七”事变后,日本帝国主义发动全面侵华战争,华北大片国土沦丧;上海、南京相继失陷;东南沿海亦遭日军铁蹄蹂躏,国民党福建省政府于1938年5月内迁闽西北重镇永安。与戏剧结缘的林舒谦,此时便到永安任省府教育厅戏剧委员会“战时国民巡回教育团”干事。当时的教育厅在市郊吉山,永安城里有个办事处,施教团没在城里。1939年教育部派来了教育二队队长谷剑尘。省教育厅计划办话剧队,招生20余人交教育二队训练三个月,毕业后由陈启肃带队。因此,省教育厅又于1939年9月16日成立“战时国民教育巡回教育团”,陈启肃为团长,林舒谦、许栖萍为干事,下分三个股,陈启肃兼总务股长,林舒谦兼教导股长,许栖萍兼演出股长。林舒谦作为骨干分子,起到了挑大梁的作用,该团演出的《三叉口》、《菱姑》、《战》等剧目,都系林舒谦、陈启肃创作的三幕剧。

与此同时,临时省会永安有过“特种巡回教育团”,在国民党福建省党部的操纵下,专门演出一些内容极为反动的剧(节)目,为国民党歌功颂德,宣称“闽系老区被毒化,必须消毒”。其时的林舒谦、陈启肃等与中共地下党员卢茅居保持着密切联系。卢茅居当时住在虾蛤村,公开身份是《现代青年》杂志的主编,一般每月来找林舒谦两次,一次组稿,一次取稿。林舒谦在积极为进步书刊写稿的同时,无形中接受了共产党的影响和教育,针对“特种巡回教育团”的演出宣传,施教团创作、演出了许多宣传抗战的进步剧目,发挥了戏剧团体的特殊作用。后“战教团”改为“民众教育施教团”,分设一、二、三团,林舒谦任第一团团长。他所在的施教团以戏剧演出为主,每月在永安公演一次,巡回于闽西北的大田、尤溪等县,开展抗日救亡宣传活动。演出剧目有《县长太太》、《最后一幕》、《泾渭》、《仇》、《同一线上》、《黑箱》、《自投罗网》、《岭上梅》、《为国牺牲》、《徘徊的女人》、《好汉子》、《喷火口》、《落日》、《毒》、《生死线》等。尤其在永安举办的两届“戏剧节”中,林舒谦、陈启肃、许栖萍、董秋芳等一批进步文化人士在地下党的领导下,以戏剧为武器,以高超的斗争艺术,既宣传了抗日民族统一战线,激发了人民群众的抗日热情,同时又起到了普及戏剧艺术、创新戏剧艺术、提高戏剧艺术的作用。林舒谦在永安的几年间,民众教育巡回施教团创办《剧教》月刊,林舒谦任主编,相继创作、发表了《喷火口》、《毒》等一批戏剧作品。

(戏剧节期间,省民众教育馆及时举办戏剧史料展览会,展览会内容十分丰富,有戏剧理论、戏剧技术、文学剧本、舞台照片等方面的研讨和展示,对当时福建乃至东南省份戏剧内容的探讨和表演形式的创新改进,起到了积极的作用。)

戏剧节演出地点在永安大戏院,每次举办都演出十多天。戏剧节得到了各界人士的支持,永安各报副刊连日发表有关戏剧节演出剧目的评论和花絮。有趣的是,在戏剧节期间台上演新潮戏,街头还义卖设计有希腊羊神脸谱的“戏剧饼”,人们乐于品尝“戏剧饼”,居然供不应求,“戏剧饼”一时名噪燕城。直到上世纪八十年代笔者收集戏剧史料,永安的老人,也是当年难得(听)吃到“戏剧饼”的小孩,数十年后,依然津津乐道当年“戏剧饼”的滋味。戏剧节期间,省民众教育馆及时举办戏剧史料展览会,展览会内容十分丰富,有戏剧理论、戏剧技术、文学剧本、舞台照片等方面的研讨和展示,对当时福建乃至东南省份戏剧内容的探讨和表演形式的创新改进,起到了积极的作用。(图为1940年初夏,福建省话剧研究会演出队在永安上演抗战话剧《金门除夕》后合影)

两届特殊环境、特定时期的永安“戏剧节”,是我党进步人士以戏剧为武器,起到了既宣传抗日民族统一阵线,激发人民群众的抗日热情,同时又起到了普及戏剧艺术、提高戏剧艺术的作用。其影响不能低估,不能不说是福建省戏剧史上光辉灿烂的一页。

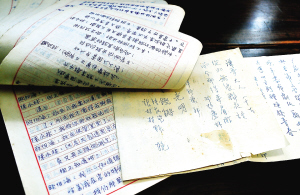

值得一提的是,林舒谦先生建国后在福建省戏曲改革委员会工作,后转入省闽剧实验剧团任艺术研究委员会副主任、专职编剧,先后创作、改编、移植和整理演出的剧本达25种,其中《炼印》、《六离门》曾轰动省内外剧坛,脍炙人口的《炼印》还拍成了电影。我想如果林舒谦先生没有经过永安抗战文化战场的历练,肯定不会成就后半生那样的辉煌。他的名作《炼印》,至今仍在福州戏迷中流传,戏剧连环画《炼印》也一直在人间流传,并被收藏家视作珍品。(图为林舒谦先生书稿)

闽剧《炼印》原名《双巡按》、《双按院》,系三合响戏班剧目,后失传。1954年初福清和平闽剧团老艺人余红惠、赵时昌进行口述改编内部演出,后有闽侯专区创作人员陈人豪、方振荣、黄迪瑞及福建省挖掘传统剧目小组成员、福建省闽剧实验剧团编剧林舒谦根据口述本,分别作文字整理加工。1954年该剧的闽侯专区整理本参加福建省戏曲会演获剧本奖。同年,林舒谦等人整理本参加华东地区戏曲观摩大会,获剧本一等奖、优秀演出奖。该剧剧本由北京《剧本》月刊发表,上海文艺出版社、福建人民出版社分别出版了单行本。该剧1955年由上海天马电影制片厂拍成戏曲片,与越剧影片《梁山伯与祝英台》一起,成为建国以后最早被搬上银幕的两部戏曲片。

(本文作者供职于三明市剧目创作室)