■ 李映秋

1937年卢沟桥事变以后,日本侵略者的魔爪渐向南伸,虎视福州。敌机不断向沿海城市扫射轰炸,国民党福建省政府被迫内迁永安。

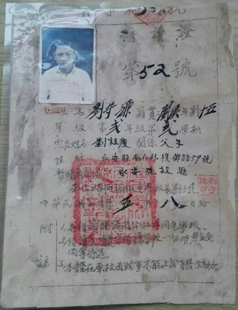

同年,为保存教育保护青年学生,厦门大学、福建农学院等高等院校相继疏散到闽西北山区。在福州的中等学校,除省立福建师范、省立福州中学先后内迁永安、沙县外,其他私立中学一律暂时解散。

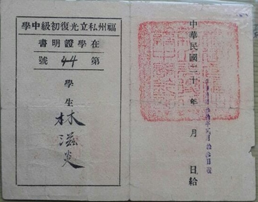

停办的中学学生,有条件的纷纷转学内地学校,家庭困难的只好辍学在家。为解决这些辍学少年的就学问题,福建省政府决定统筹安排这些学生的就学事宜。1941年5月中旬,这批学生奉命在闽清县集中,随后来到临时省会永安。但能进入永安学校的仅一部分,仍有800多人无法安排。为此,省教育厅决定由省办二所临时中学收容。第一临时中学设在宁化县,第二临时中学设在明溪县。(图为1941年,福建省教育厅关于省立第二临时中学的训令。)

省教育厅任命郑干臻为第二临时中学校长。他与罗从矩、黄汉英等5位教师带领300名学生,由永安步行两天,于5月29日抵达明溪。

明溪原有一所县中学(1940年创办),学校开设一年级两个班,有70余名学生,因经费无着,师资不足,教育厅不予备案。莘莘学子正面临辍学痛苦之时,第二临时中学设在明溪的喜讯无疑为学生带来希望。我当时是该校学生,感到无比欣喜。

第二临中与县中合并,校址仍设在原县中的“郎官第”。“郎官第”在明溪县城北门溪边,原为程氏祠堂,是座明代建筑,有“九井十三厅”,房舍之大为明溪首屈一指。经过简单修整,将房间打通,改成教室。另外将学校后面的一座残垣断壁的罗姑祠堂改为礼堂;又将离学校一华里多的一座李姓祖屋李家围(今县医院职工宿舍处)稍加修补,权作宿舍。

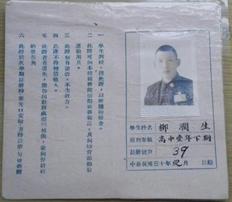

9月初,第二临时中学因陋就简,正式开学。连同8月下旬由沿海战区陆续转来的学生,全校共有400多名学生,是所完全中学。由于缺少教室、老师,不久高中部撤销。19名高一学生转至宁化第一临时中学插班,另有几名初中生转学他校。至此全校只有377名学生,分11个班,学校改为初级中学。

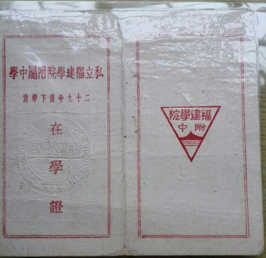

当时二临中收容的学生,来自这几所学校:省立福州初级中学、县立闽侯初级商业职业学校、私立福建学院附属中学、私立榕西中学、私立格致中学、私立三山中学、私立开智中学、私立光复中学、私立陶淑女中、私立文山女中、私立福华中学、私立闽清文众中学,此外,尚有古田县省孤儿院的高小毕业生14名。

明溪是闽西北交通极为不便的山城,很难请到教师,虽四处物色,学校教师仍然不足。校长、教务主任都亲自出马,担任主科。如郑校长教物理、罗从矩主任教国文,另外还聘了本地人杨先应教数学、赖先传教国文。全校教师总共20多位。

1941年,抗战已进入第五个年头。我们国家原本贫穷,五年的战争消耗,更是雪上加霜,用在教育上的资金极为缺乏。师生体念时艰,自力更生。学校教室、礼堂、宿舍的间壁,全是教师与学生到离县城20多里的龙坑、山岩(今为明溪瀚仙乡)山村砍来的毛竹编的。

由沦陷区来的学生,家里不能寄钱,每月由学校发给国币10.5元(相当1991年的20元)伙食费,每天米12小两(1斤为16两制),蔬菜和烧柴由学生劳动自给。真可谓“劳其心志,饿其体肤”。学生当时从家乡出来等于逃难,各人只带几件单衣,寒冬腊月,教室窗、门破损,北风对流,仿佛坐在鼓风机旁,双手颤动,牙齿打颤。然而,老师照样认真讲课,学生依然专心做作业。数学教师黄忠喜嘴唇发紫,呵呵手,接着又在黑板上画几何图形。

宿舍则比教室犹差一等。风大,统铺上臭虫又多,整夜睡不安宁。

那时,明溪没有自来水,用水要到溪里挑;学校没有浴室,学生一年不能洗一次热水澡,谈不上个人卫生,不但臭虫孳生,疥疮也十分流行。长大疥疮的学生,十指不能合拢,无法握笔拿筷子。还有“打摆子”(疟疾)也极为普遍。学校只有一位女校医,面对这两种传染快的疾病束手无策。

尽管校舍简陋,食不果腹,然而学生的学习积极性却很高。无论月考、期考,大家都争取名列前茅。过去条件较差的学校怕留不住学生,管理放宽给学生多些自由。可是,第二临时中学则不然,管理很严。有两个本地二年级学生,体育课溜到校外掷骰子,被体育老师抓到,家长央人说情也无用,退学勿论。

郑干臻校长寡言鲜笑,一副铁面包公脸孔,不守纪律学生看到他如老鼠见猫。学校期考,考场座位各班穿插,学生无法交头接耳。校长任主考,时刻巡视,如果发现作弊,考卷没收,该科作“0”分处理,毫不留情。学生最怕吃“鸭蛋”,所以考场秩序井然,鸦雀无声。童年无知,当时不免有些怨气离开学校,后来年岁大了才体会这是“严师出高徒”。

1942年2月,第二临时中学更名“福建省立明溪初级中学”。

时光荏苒,福建省第二临时中学,这所在抗日烽火中诞生的特殊中学,虽为时短暂,但她为明溪教育事业所作的贡献是不可磨灭的。

(来源:明溪县政协文史学习和民族宗教委)